�J�̉\�i�Q�O�Q�O�N�Łj �@�A�j���▟��Ȃǂ̃T�u�J���`���[�ɃX�|�b�g�Ă��C�x���g�u�o���G���T�~�b�g�Q�O�Q�P ���� �H�F���v���P�Q���Q�W���A�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̊ϓ_����J�Ò��~�ƌ��肵���B �@�A�j���▟��Ȃǂ̃T�u�J���`���[�ɃX�|�b�g�Ă��C�x���g�u�o���G���T�~�b�g�Q�O�Q�P ���� �H�F���v���P�Q���Q�W���A�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̊ϓ_����J�Ò��~�ƌ��肵���B�@�V���ȏH�F���t�@���̊J��ƊՎU���̓������i��ړI�ɁA���I�s����I�s�ό�����A�H�F�����X��Ȃǂł�����s�ψ�����N�J�ÁB�T��ڂƂ��ĂQ�O�Q�P�N�Q���P�S���ɊJ�×\�肾�����B ���G���T�~�b�g �E�F�u�T�C�g  �@

�{���̒m����鋳�{�V���V���[�Y�u�l�ނ͂ӂ����ь���ڎw���v���������ꂽ�B �@

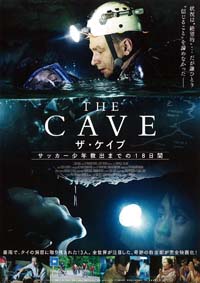

�{���̒m����鋳�{�V���V���[�Y�u�l�ނ͂ӂ����ь���ڎw���v���������ꂽ�B�@�F���q���J���@�\�i�i�`�w�`�j�̉F���Ȋw�����������ł���A���̏c�E�E�n�����ڒT���i�t�y�t�l�d�j�v��̎�����ڎw���Ă��钘�҂��A���Ɋւ��T���┭�����߂��镑�䗠��Ԃ�ƂƂ��ɁA�l�ނ���{������ڎw�����R��₭�B �@�u��S�́@���̏c�E�E�n��`���[�u�v�ɂ����ẮA���{�̌��T���@�������������̏c�E�́A�n��`���[�u�i�n�⓴�j�̓V�䕔��覐��ђʂ������̂ŁA���̒�ɂ͖������̋�Ԃ�����Ƃ��鉼���Ƙ_����A����̉𖾂����҂����Ȋw�I�ۑ�Ȃǂ��Љ��Ă���B �@�����Д��s�B�t�R���꒘�B�V���T�C�Y�Q�Q�S�y�[�W�B�艿�V�W�O�~�i�ŕʁj�B�P�Q���P�T�������B �@�w���͏��X�Ahonto�A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ɂāB �d�q���Дł�����B ���A�������̒T�����̑�w�������S�@�������@�R���Ŕ����@���R�E���� �@���R�������s��㒬���R�s�̎R���łP�R���ߌ�Q�����A���A�̒T���������������ّ�w���i�Q�S�j�����s�s�E�����Ց��m�����������������ƁA���s�҂���P�P�X�Ԓʕ������B�j�q�w���͓��������ł��s���̕a�@�ɉ^�ꂽ���A��Q���Ԍ�Ɏ��S���m�F���ꂽ�B �@���x�������ɂ��ƁA�w���͑�w�̒T�����ɏ����B���̓��͒T�����̊����Ƃ͕ʂɁA���̃����o�[��V�l�œ��R���A�ߑO�P�O���������瓴�A�ׂ���A �V���ȓ��A�̒T���������肵�Ă����Ƃ����B �@�R���犊�����鉹�s�҂̏����������A�\�����[�g�����Ɋw�����|��Ă���̂��������B���ɂ��ƁA�R�͋}���z�Ŋ┧���I�o���Ă���B�w�����������点���\��������Ƃ݂Ē��ׂĂ���B �������͒j�q�w����w���ƍ����ւ��ĕ\�L�B ���ԑ�n����V���̖��͔������@�P�Q�A�P�R���ɃX�^���v�����[ �@�V���s���ԑ�n�ŃJ���X�g�n�`���L�̎��R�������������Ɏ��g�ޏZ���O���[�v�u���ԑ�G�R�~���[�W�A�����i���c��v�͂P�Q�A�P�R���A�ΊD��A�[�`�̍��V�R�L�O���E������i���ԁj�Ȃǂ̐l�C�ʐ^�X�|�b�g�R����������X�^���v�����[�u�`�q�`�s�`�m�`�@�s�q�h�o�v���J���B �@������̂ق��A����i�L�i�Ԕn�j�A��q���i��q�j�ɂ���p�q�R�[�h���X�}�[�g�t�H���œǂݎ��ƎQ���ł���B������ł́A�e���R��̃K�C�h�c�A�[�ŕ��i�͓���Ȃ�����܂Ō��w�ł���ق��A���^���l�@�h���[���ɂ��f���̎��ʂ�����B����A��q���͒ʏ풆�w���W�O�O�~�A���Z���ȏ��~�̓��ꗿ���T�O�O�~�ɂȂ�B����ł͐��ʂɃT���^�N���[�X���ʂ��o���ȂǓ������N���X�}�X�d�l�Ƀ��C�g�A�b�v���A��q���ɂ̓c���[��݂���B �@�R������S�ď����ăX�^���v���W�߂�A�ܕi�������钊�I�ɎQ���ł���B���Ԓ��A�匴�ό��ʎ����i���ԁj�ł͑��Ԗ������i�P�t�T�O�O�~�A����ꎟ��I���j�����킦�A�s�����Y�i�̔̔��u�[�X���݂���B �@�X�^���v�����[�́A�ό����ɍ̑����ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�Ђł̊ό��U����}����؎��Ƃ̈�B�ό��X�|�b�g�̉�V���i��ڎw���ƂƂ��ɁA�C�x���g�����ɕ����Ċό��q�U�����A���G�ɂ�閧�̉�������݂�B���̏��ł⊷�C���O�ꂷ��B �@���؎��Ƃ͂P�P���X�^�[�g�B���N�R���܂ŁA���ԑ�J���X�g�̖��͔��@�Ɍ����e���Ƃɂ��Z�~�i�[��[�N�V���b�v���J���A�n��Z���炪�n�掑����������A�ό��ƊE�̗��s�ɂ��ė�����[�߂�B �@����̖x�]������́u�n�����������ŃJ���X�g��n�̖��͂M���A����̗U�q�̓A�b�v�ɂȂ������v�Ƙb���Ă���B �����ԑ�n���E�F�u�T�C�g �u���̃g���l���v�@�����ߓ������C�g�A�b�v�@���N�R���܂� �@���茧���C�s���C���ɂ��鍑�̓V�R�L�O���A�����ߓ������_�C�I�[�h�i�k�d�c�j�̖�����ōʂ�u���̏ߓ����v���J����Ă���B���N�R���P�S���܂ŁB �@�����̋C���͔N�Ԃ�ʂ��ĂP�T�x�O��B�~��͊O�C�����������Ƃ����A�U�q�ɂȂ��悤�Ɠ����Ǘ�����s�ό������N����n�߂��B �@�ߓ����̈�ʌ��J��ԁi��Q�T�O���[�g���j�̏I�_�ƁA���O�����Ԗ�V�O���[�g���̘A���ʘH�ɂP���W�O�O�O���̂k�d�c��ݒu�B�u���̃g���l���v�Ɏd���Ă��B��ʌ��J��Ԃōł��傫�ȋ�ԁu�V���E�v�ɂ̓R�E�������C���[�W�����Ɩ����{�����B�S���҂́u�����ł��y���߂�C���~�l�[�V�����B���Б����^��łق����v�Ƙb���Ă���B ���ό����������c���ߓ����A�V�R�L�O�����͎����ߓ����ƂȂ��Ă���B �����C�s�ό�����E�F�u�T�C�g�i���c���ߓ����j �^�C���A�~�o���̎��b�`�������E�n���[�h�ēV��A�Q�P�N�R���ɍ��B�ŃN�����N�C�� �@�^�C�Ŏ��ۂɋN�������A����̂̋~�o���𖼏������E�n���[�h�̃��K�z���ʼnf�扻����uThirteen Lives�i����j�v���A�Q�O�Q�P�N�R���ɃI�[�X�g�����A�̃N�C�[�������h�ŃN�����N�C�����邱�Ƃ��킩�����B��Deadline���Ă���B �@�Q�O�P�W�N�U���Q�R���A�^�C�k���`�F�����C���̃^�����A�����A��T�����Ă����n���T�b�J�[�`�[���̏��N�P�Q�l�ƃR�[�`�́A�ˑR�̍��J�ɂ��Z���œ��A���ɕ����߂��Ă��܂��B�^�C�����C�R���͂��߁A�C�M���X��A�����J�A�I�[�X�g�����A����{�Ȃǐ��E�e������삯�����G�L�X�p�[�g�����ɂ�錜���ȋ~�������̖��A�V���P�O���܂łɂP�R�l�S���������~�o���ꂽ�B�~���ɂ����������^�C�C�R���ꕔ���̃_�C�o�[�ЂƂ肪���S���Ă���B �@���E�����璍�ڂ��W�߂���Ղ̋~�o�����A�����ɒ������h���}�`�b�N�ɕ`������́A�n���[�h�ē̐����ЃC�}�W���E�G���^�e�C�������g�ƕĄM�f�M�ɂ�鋤������̂��ƁA�u���C�A���E�O���C�U�[�ƃJ�����E�����_�[�A�K�u���G���E�^�i���v���f���[�T�[���A�n���[�h���ē߂�B�L���X�g�₻�̑��̏ڍׂɂ��ẮA�����_�ł܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B �@�n���[�h�ḗA������I�[�X�g�����A�ŎB�e����ɂ�����A�u�P�C�g�E�u�����V�F�b�g��j�R�[���E�L�b�h�}���A���b�Z���E�N���E��o�D�w����A�i�B�e�ḗj�W�����E�V�[����h�i���h�E�}�J���p�C���Ƃ������X�^�b�t�܂ŁA�I�[�X�g�����A�o�g�̃A�[�e�B�X�g�����Ƃ͒��N�ɂ킽��A�f���炵���R���{���[�V������a���ł��܂����B���̉f����܂߁A����I�[�X�g�����A�Ƃ̃R�l�N�V����������ɐ[�߂Ă�����Ǝv���Ă��܂��v�ƕ�����������B �@�Ȃ��A�uThirteen Lives�i����j�v�ɂ̓I�[�X�g�����A���{���P�R�O�O�����h���i��P�O���~�j�𒍂�����ł���A�ʐM�E�T�C�o�[�Z�[�t�e�B�E�|�p�S����b�̃|�[���E�t���b�`���[���ɂ��A����̎B�e�͍Œ�ł��S�O�O�l�̒��ڌٗp��n�o����ƂƂ��ɁA�X�U�O�O�����h���i��V�R���~�j�̌o�ό��ʂ������炷���̂Ɗ��҂���Ă���Ƃ̂��Ƃ��B ���֘A�L�� �T�^�Q�@�č��A���A�����A�H���̂��n���[�h�ēʼnf�扻�� �R�^�T�@�č��A���A�����A�H���̂̉f�扻��

���֘A�L�� �T�^�P�X�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������ĊJ�ւ̓��� �T�^�V�@�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������x������ �S�^�P�W�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������x�� �R�^�Q�R�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂̐������ꕔ���� �R�^�P�O�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂�����  �퐶����́u�A�o�����v�����J�@����������W�E�Ԋ��s ��� �퐶����́u�A�o�����v�����J�@����������W�E�Ԋ��s ����@���W�u�A�o�N�`�E���������`�k��R�n�ɐl�ނ̍��Ղ�T��v�́A�U���P������Ԋ��s�唗���̎s�����������Z���^�[�ŊJ�����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̉e���łR������x�ق��Ă������Z���^�[���A�R�����Ԃ�̊J�قɍ��킹�ĊJ���W����B�����Ō��������퐶����̗c���Ƃ݂���S�g�l���u�A�o�����v�����J�ȂǁA�����[�����e�ŗ��َ҂��}����B�W���P�O���܂ŁB �@�����̃A�o�N�`�����i���@�����J�n�P�X�X�T�N�j�A���������i���X�U�N�j����Ղ̎l�����I�ɂ킽�錤�����ʌ��J�Ŏs���ρA�V����Õ�����A�c���喯���w�l�Êw�������̋��ÁB���k��R�n�ɍX�V���l�މ���T�遤�A�o�N�`������T�遤����������T�� �|�̂R���ނŁA�������ꂽ�l���⓮���̍��A�y��Ȃǂ��Љ��B �@���ł����ڂ́A�A�o�N�`�����̓�����t�߂łX�U�N�ɋ����i�葫��܂�Ȃ��Ė����j�̏�ԂŌ��������c���̐l���B�퐶���㒆���̂R�`�S�Ύ��Ƃ݂��鈤�́u�A�o�����v�͊L��i�L�𐔎�Ȃ���ɂ��������r�ցj�ƂƂ��Ɍ�����A���k���̖퐶�l�������Ƃ��đ傫�Șb��ƂȂ����B�S�g�̍��͍����Ȋw�����فi�����s�j�Ō��J���ꂽ���Ƃ����邪�A�Ԋ��ł͏��̈�ʌ����W���ƂȂ�B��������ɕ������ꂽ��i����j���o�W����A�����퐶����̑唗�̎q��g�߂Ɋ���������B �@���̂ق��A���������̃R�[�i�[�ɓW������Ă���i�E�}���]�E�i��S���N�O�j�̑�ڍ������ǂ���B��������̓]�E�̂ق��w���W�J�A�j�z���U���̓������ΌQ���o�y���Ă������A������̐l���⓹��ނ���������Ă��Ȃ��ȂǓ����������A�����W�Ɉ�w�̐[�݂�^����B �@�����̓W�������͂R���P�S���`�T���P�O�����������A�R���i�Ђœ������Ē����B���Z���^�[�̍����K�w�|���́u�S�g�̐l����W������ɂ͈�w�Ȃǐ��m�����K�v�ŁA���k�B��̖퐶�l���ł�����A�Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�唗�A�Ԋ��̓����I�ȕ����ɃX�|�b�g�ĂĂ���A����̓��k�l�ɂ��Ȃ����Ă��镔��������v�Ƙb���B��������x�B�W���͌ߑO�X���`�ߌ�T���B��ʓ��ٗ��Q�O�O�~�B�₢���킹�͓��Z���^�[���O�P�X�W�|�Q�X�|�S�T�U�V�܂ŁB ���Ԋ��s�����������Z���^�[�E�F�u�T�C�g�i�u�A�o�N�`�E��������-�k��R�n�ɐl�ނ̍��Ղ�T��-�v��ߘa�Q�N�U���P������J�Â��܂��j �@�V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c�|�P�X�j�ɑ���ً}���Ԑ錾�ɂ��ĂT���P�S���A���{���R�X���ł̉����𐳎����肵�����Ƃ��āA�S���e�n�̊ό������ĊJ�ւ̓������o�Ă��Ă���B���ŁA�����A�}�X�N���p�A��ܒ��p�A�l�������A���ԏk���A��������A�����C�x���g���~�A���H�{�x�~�ȂǁA�e���ŗl�X�ȏ������������ݒ肵�Ă���B

���֘A�L�� �T�^�V�@�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������x������ �S�^�P�W�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������x�� �R�^�Q�R�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂̐������ꕔ���� �R�^�P�O�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂����� �A���e�t�B�[�`�F�@�l���J���X�g�ɃR�[�q�[�X�^���h �@���A���e�t�B�[�`�F�i���R�s�y����A�˓c�p���В��j�́A�l���J���X�g�ɃR�[�q�[�X�^���h�u�J���X�g����v���o�X����B���ЂR�X�ܖځB�V�����{�I�[�v���\��ŁA���݃N���E�h�t�@���f�B���O�����{���Ă���B �@���Ђ͂Q�O�O�U�N�ݗ��B�u���C�_���Ƃ��s���B�P�V�N�ɂ͐V���ƂƂ��āA�i�q����w�i�ɗ\�s�j�Ɉړ��̔��Ԃ̃R�[�q�[�X�^���h�u��������v���o�X�B�܂���N�A���܂Ȃ݊C���ɂQ�X�ܖڂƂȂ�u���܂Ȃ݃R�[�q�[�v���I�[�v�������B �@�P�A�Q�X�ܖڂ������Ȃ��Ƃ���V�X�s���v��B���{�O��J���X�g�̈�ł���l���J���X�g�́u�L���ȃh���C�u�R�[�X�ŁA�P�S�O�O���[�g���̍��������i�����߂��邪�A���X�g�����Ȃǂ͂قƂ�ǂȂ��v�i�˓c�В��j�Ƃ����A�u�V���Ȋό������Ƃ��Đ���グ�����v�i���j�Əo�X�����߂��B�v���������ό�����̋��͂����ĊJ�Ƃ�i�߂�B �@�ꏊ�́u�P�ߑ��v�i�v���������j�̌������ӂ�B����܂œ��l�u���R�ɂȂ��ނ��킢���O�ρv�i���j�̔����ړ��̔��Ԃ�����B�̔��ԉ��ɂ́u�L�����v�C���𖡂킦��v�i���j���[�e�[�u����[�`�F�A�A�ۑ��Ȃǂ�z�u���A�Q�O�`�R�O�ȂقǗp�ӂ���\��B �@���݃��j���[���J�����B�l���J���X�g�̋������g�p�����E�C���i�[�R�[�q�[��p���i�R�b�^�A�`�[�Y�P�[�L�Ȃǂ̂ق��A�v���������̓��Y�����g�����W���[�X���������Ă���B�z�[���[�}�O�J�b�v�ȂǃI���W�i���O�b�Y�̊J�����s���B �@�ό��q��o�C�J�[�Ȃǂ����C���^�[�Q�b�g�Ɍ�������B�u���R�̑f���炵���i�F�Ɣ҂����ẴR�[�q�[���y���߂�S�n�ǂ���Ԃ�n������v�i���j�Ƃ��Ă���B �@�c�Ɠ��͓V�C����Ō��肷��\��B�y�j���̖�ɂ̓o�[���������l���ŁA�u�L�����p�[�̕��Ȃǂ����Ёv�i���j�Ƃ���B ���ꕔ���� ���v���������ό�����E�F�u�T�C�g�i�l���J���X�g�j ���P�ߑ��E�F�u�T�C�g �����N���̎�������グ���ߓ��ΐ܂�A�����z�������̂R���V�O�O�O�~�@���� �y���ؐl�����a�����z �@�����l��Ȍ��a���̍x�O�ɂ���ߓ����ŁA�����N���̎�������グ���ߓ���܂�A�Ϗܗp�Ƃ��Ď���Ɏ����A�낤�Ƃ��������ό��q���A�ٔ����ɂ�钲��ŁA���Q�������Ƃ��ĂQ�T�O�O�l�����i��R���V�O�O�O�~�j���x�����A���J�Ӎ߂������Ƃ��A�����Ńc�C�b�^�[�̔����i�E�F�C�{�[�j�Œ��ڂ���Ă���B �@�l��Ȃ̃��f�B�A�A���ʐV���̂P�Q���t�ɂ��ƁA�ØY���i��łQ�O�P�X�N�P�O���A�x�������A�ߓ���܂莝�����낤�Ƃ��������ό��q�����A�x�@�ɒʕ��B �����͓����̂Q�����ŏߓ���܂�i������R�O�`�S�O�Z���`�j�A���������̂āA�Z�������Ϗܗp�Ƃ��Ď���Ɏ����A�낤�Ƃ����Ƃ����B �@�x�@�ɂ�钲�₪�܂Ƃ܂�Ȃ��������߁A�m�B�ØY���V�J���L�����i�́A���Q�����ƌ�������߂Č��a���l���@�@�i�ٔ����j�ɑi�����N�����Ă����B �@���a���l���@�@���P�Q���ɊJ��������ٔ��ɂ��ƁA�����퍐�͉߂������o���A�����ҊԂŒ��⍇�ӂɒB�����B�퍐�͑��Q�������Ƃ��ĂQ�T�O�O�l�������x�����A�Ӎ߂����B �@�ØY���i��̒S���҂́A�u�ߓ��́A�厩�R���l�ނɎc�����M�d�ȕx�ł���A���̉��l�͋��K�ł͑���Ȃ��B�j��Ă��܂��ƁA���x�ȉȊw�I��@��p���Ă������ł��Ȃ��v�Ƃ��A�i�����N�������̂́u��������̂��ړI�ł͂Ȃ��B�ꕔ�̊ό��q�ɂ����I�ȍs���ɑ���x���E����ƁA�ό��n��K���ۂɂ͈��S�ŕ����I�Ȋό��Ƃ����l�������m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ𑽂��̊ό��q�ɋC�Â����邽�߂��v�Ƙb���Ă���Ƃ����B �@����ɂ��āA�����̃l�b�g���[�U�[�̔���������ƁA�E�F�C�{�[��ł́A�u�����N�Ŕ����z�Q�T�O�O�����ď��Ȃ����Ȃ����B1�N�������̂O�D�Q�T���Ȃ�āA�ߓ�������Ă��Ȃ��Ǝv���v�Ƃ̃R�����g�ɑ����̋��������Ă����B �@�܂��A�u���̒��x�̔����z�ōςނ̂Ȃ�A�ߓ��͂����Ƃ����ԂɎ���Ă��܂����낤�v�Ƃ̐����������B �u���K���A���A�̍��Ǝ��A���B�ŌÂ̌����l�ނƔ��� �y�u���K���A���a���E�\�t�B�A���z �@�u���K���A�̓��A�Ŕ������ꂽ���ƍ��̔j�Ђ��A���B�ŌÂ̌����l�ރz���E�T�s�G���X�̂��̂ł��邱�Ƃ����������B �@���ƍ��̔j�Ђ́A�u���K���A�k���o�`���L���iBacho Kiro�j���A�Ŕ������ꂽ���̂ŁA���ی����`�[���ɂ���ĕ��͂��ꂽ�B�u�z���E�T�s�G���X���ŏ��ɒ������牢�B�ɓ������A�l�A���f���^�[���iNeanderthal�j�l�ƂT�O�O�O�`�P���N�ԋ������Ă��������̂��̂��v�ƁA���@�����`�[���𗦂�����l�ŁA�u���K���A�Ȋw�A�J�f�~�[�iBulgarian Academy of Sciences�j�l�Êw�������̃j�R���C�E�V���R�t�iNikolay Sirakov�j�����͂P�Q���A�`�e�o�ɑ�������B �@�V���R�t���́u�Ȋw�҂�͂���܂ŁA�����̏o�������N�����̂͂S���Q�O�O�O�`�R���W�O�O�O�N�O���Ɛ��肵�Ă����v�u�����́A����ȑO�ɋN�������Ƃ��ؖ������v�Əq�ׂ��B �@�p�Ȋw���u�l�C�`���[�iNature�j�v�Ɓu�l�C�`���[�E�G�R���W�[�E�A���h�E�G�{�����[�V�����iNature Ecology and Evolution�j�v�ɍ��T���\���ꂽ�_���́A�z���E�T�s�G���X����S���T�O�O�O�N�O�ɂ͉��B��тɑ��݂��Ă������Ƃ��������Ă���B �@���ی����`�[���ŔN�����Ɋւ�����R���[�W���E�h�E�t�����X�iCollege de France�j�́A�o�`���L���Ŕ������ꂽ���ƍ��́u�㕔�i����j���Ί펞��ɂ�����z���E�T�s�G���X�̑��݂𗠕t����A�m���Ă��钆�ʼn��B�ŌÂ̗Ⴞ�v�Ɛ����B��S���T�O�O�O�N�O�ɉ��B�ɓ������������l�ނ́A�l�A���f���^�[���l���Z��ł����ꏊ�ɐi�o���A���X�Ɏ���đ���悤�ɂȂ����Ƃ����B �@�l�A���f���^�[���l�ƌ����l�ނ��������Ă�������ɂ��ẮA���݂��L�͂Ȍ����Ƌc�_���s���Ă���A����̔����͂����ɐV���ȃf�[�^����邱�ƂɂȂ邾�낤�B �@����A�Y�f�P�S�N�㑪��@�̗\���i�K�Ŏ��ƍ��́A�S���U�X�S�O�`�S���R�U�T�O�N�O�̂��̂Ɛ��肳�ꂽ�B�܂��A�R���[�W���E�h�E�t�����X�ɂ��ƁA���Ђɑ��݂���~�g�R���h���A�c�m�`�̉�͂Ɋ�Â�����Q�̕��@�ł́A�S���S�W�R�O�`�S���Q�U�P�U�N�O�̂��̂Ƃ̌��ʂ��o���B �@�u�����̌��ʂ́A�����l�ނ����[���V�A�嗤�̒��ܓx�n��ɂS���T�O�O�O�N�O�������������ɍL�����Ă������Ƃ��������̂��v�ƃR���[�W���E�h�E�t�����X�͏q�ׂĂ���B�u�l�A���f���^�[���l�Əd�Ȃ�ꏊ�ɏZ�݂A�i�z���E�T�s�G���X�́j�l�A���f���^�[���l�̍s���ɉe�����y�ڂ��āA�ނ�Ɏ���đ����Ă������v �@�V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c�|�P�X�j�g��h�~�̂��߂T���S���A���{�́u�ً}���Ԑ錾�v���T���R�P���܂ʼn����������Ƃ��āA�S���e�n�̊ό������x�����������Ă���B�x�����������Ă���ό����͈ȉ��̒ʂ�B

���֘A�L�� �S�^�P�W�@�V�^�R���i�E�C���X�A�S���e�n�̊ό������x�� �R�^�Q�R�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂̐������ꕔ���� �R�^�P�O�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂����� �E�u�R���v�C�x���g����@�ʐA�E�������̊O����w�K���@���� �@���ꌧ���s�ʏ�O��ɂ���u�����Ȃ탏�[���h���������E�ʐv�B���A�T����G�C�T�[�A�n�u�̃V���[�ȂǁA����̎��R�╶���A���j�Ȃǂ�̊�����e�[�}�p�[�N�ŁA�N�ԂP�O�O���l�̊ό��q���K���B���݁A�V�^�R���i�E�C���X�����̉e���ɂ���ĂS���X������Վ��x�����Ă���B �@���N�A�x���̂��̎����͑����̊ό��q�łɂ��키���A���N�͓�����̃Q�[�g�͕����A�ӂ�͊ՎU�Ƃ��߂��̋��ɂ��畷�����Ă��鋍�̖��������������B �@�u���Ђ��ĂP�O�N�ڂɂȂ邪�A���̂悤�Ȍ��i�͂���܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��v�B�����Ȃ탏�[���h���^�c�����s�̎Ј��A���@�v����i�R�S�j�͋ꂵ�����̓���f�I����B�u�J�����͎��X�ɂ��q�l�������Ă����B�x�����Ă���A���q���܂������ɑ�ȑ��݂������̂���g�ɐ��݂Ċ�����v �@�J���̌��ʂ��������Ȃ����A�E�����m�ʼnc�ƍĊJ�Ɍ��������g�݂�����Ă���B�u�w�R���x���������悤�ȁA����܂łƂ͈�������w���@��C�x���g���e���l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�ƌ��B���ݐE���̂قƂ�ǂ�����ҋ@���Ă���B�u�O���l�̂��q���܂������̂ŁA�Ј������̒������p��b�Ȃǂ̍u�����ł��Ȃ����͍������B�ĊJ�Ɍ����ĐE���ꓯ�撣���Ă��������v�ƑO���������B ���ꕔ���� �����Ȃ탏�[���h ���������E�ʐ� �E�F�u�T�C�g �@���{�B��̓��A��u�P�C�r���O�W���[�i���v���S�V�Q���̃o�b�N�i���o�[���X�g�����J�����B�S���̌f�ڃ^�C�g�����ׂ����f�ڂ���Ă���A�������W�̈ꏕ�ɂȂ�B �@�P�C�r���O�W���[�i���͂P�X�X�S�N�ɑn���B�����͈��D�҂ɂ���ł��������A�Q�O�O�O�N����͓��{���A�w��@�֎��ƂȂ�A�N�R���s���Ă���B �@���t���Ə��č��ȊO�̂V�O���́A���{���A�w����ǁi����j�܂��̓P�C�r���O�W���[�i���ҏW���i�����j����w���\�Ƃ̂��ƁB�o�c�e�Ń��X�g������������B ���P�C�r���O�W���[�i�� �E�F�u�T�C�g �����{���A�w��E�F�u�T�C�g �����E�n���[�h�ēA�^�C���A����̂̉f��肪����@�w�O���f�B�G�[�^�[�x�r�{�Ƃƃ^�b�O �@�w�A�|���P�R�x�i�P�X�X�T�j�w�C���t�F���m�x�i�Q�O�P�U�j�ȂǂŒm���鋐�������E�n���[�h�ē��A�Q�O�P�W�N�Ƀ^�C�k���Ŕ����������A����̂��ނɂ����f��wThirteen Lives�i����j�x���肪���邱�Ƃ��킩�����B��Deadline���Ă���B���K�̗͂\�Z�ɂȂ�Ƃ����B �@�{��̋r�{�߂�̂́A�w�O���f�B�G�[�^�[�x�����r�{�̃E�B���A���E�j�R���\���B��J�ɂ��p���I�ȐZ�����������A�ɁA�Q�T�Ԉȏ�����߂��Ă����n���T�b�J�[�`�[���̏��N�ƃR�[�`�̂P�R�l�̋~�o�����`�����Ƃ����B �@�n���[�h�ē���K�͎��̂��ނɂ�����i���ē���̂͏��߂Ă̂��Ƃł͂Ȃ��B�P�X�X�T�N�ɂ́A�P�X�V�O�N�ɔ��������A�|���P�R���������̂̒E�o����`�����w�A�|���P�R�x���肪���Ă���B�ɂ��ƁwThirteen Lives�x�́A�n���[�h�ēɂƂ���"���Ȃ�w�A�|���P�R�x"�ɂȂ�Ƃ���Ă���A�ϋq�͊e���̃��X�L���[�����̋��͂ƍH�v�ɂ����s���ꂽ�s�\�ȋ~�o����ڌ����邱�ƂɂȂ�Ƃ����B �@���̎��̂���P�������o���Ȃ��Q�O�P�W�N�V���ɂ́A�f�扻���������đ����������̉f�搻���Ђ����D����J��L���Ă����B�Q�O�P�X�N�T���ANetflix�́w�N���C�W�[�E���b�`�I�x�i�Q�O�P�W�j�̃W�����E�l�E�`���E�ēƃp�[�g�i�[��g�݁A�h���}�������l���B����ŕă��j�o�[�T���E�s�N�`���[�Y�́A�A�J�f�~�[��܍�w�t���[�\���x�i�Q�O�P�W�j���肪�����W�~�[�E�`�����G���U�x�X�E�`���C�E���@�T���w���B���ēɌ}�����f�扻���\���Ă����B ������܂œ���ނ���������i�Ƃ��ẮA�h�L�������^���[�u13 LOST THE UNTOLD STORY OF THE THAI CAVE RESCUE�iNETFIX���{�^�C�g���F���A�̋~�o���j�v�A�Q�O�P�X�N�̃^�C�f��uTHE CAVE�v�i���{�����J�j�����J����Ă�B ���֘A�L�� �R�^�T�@�č��A���A�����A�H���̂̉f�扻��  �@�Ñ�̓���Ȋw����G���u�G�� �l�Êw�v�̑�P�T�P�����������ꂽ�B���W�́u���A��Ղ̉ߋ��E���݁E�����v�B �@�Ñ�̓���Ȋw����G���u�G�� �l�Êw�v�̑�P�T�P�����������ꂽ�B���W�́u���A��Ղ̉ߋ��E���݁E�����v�B

�@�{���ł͓��A��Ղ���W�Ƃ����̂͏��߂āB�w�j�I���_�A�ߔN�̔��@�����̓�����ʁA����̌����W�J�Ȃǂ��܂Ƃ߂��Ă���B���{���A�w��W�҂Ƃ��ẮA�Ό��^�l�Y����ɂ��u���A���A�̌`���Ƒ͐ςQ�v���f�ځB �@���Ȃ���I�ȓ��e�����A���A�w�̂P�ł���A�P�C�r���O�ɂ�����m���Ƃ��Ă��ڂ�ʂ��Ă����ׂ��P���ł���B �E���A��Ղ̒n��I������T�� �E���A��Ղ��@�饊����� �E���A��Ք��@�ŐV��� �E�R���� ���A��Ղ@����l�X �@�Y�R�t���s�B�a�T�T�C�Y�y�[�W�B���G�J���[�B�艿�Q�C�S�O�O�~�i�ŕʁj�B�T���P�������B �@�w���͏��X�A�Y�R�t�E�F�u�T�C�g�Ahonto�A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ɂāB �R���i�ŃL�����Z�������p�Ɓ@�R���E�H�g��B��̃z�e�� �@���I�s�̏H�g��ɂ���B��̃z�e���u�H�F���C�����z�e���H�F�فv���o�c����H�F�ό��z�e���H�F�ق͂R�O���A�����t�Ŕp�Ƃ��A�߂��R���n�قɔj�Y�葱���̐\�����Ă�����Ɣ��\�����B�����z�͂Q���R�O�O�O���~�̌����݁B�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŏh���̃L�����Z�������������Ƃ����B �@���z�e���͑S�S�R���B���Ј��P�O�l�ƃA���o�C�g�R�O�l�͂R�O���t�ʼn��ق��ꂽ�B �@�L�҉�����ē��G��Y�В��Ƒ㗝�l�ٌ�m�ɂ��ƁA�S���̔���グ�͗�N�̂P���ȉ��ɗ�������ł����B�_�ˎs�̃��]�[�g�z�e���o�c��ЂƎ��Ə��n�̌������Ă������S�����{�ɔj�k�ƂȂ�A�p�Ƃ����߂��Ƃ����B�u����s�̊ό��ɂ��e�����o��v�Ƃ��āA�z�e�����Ƃ̌p������W����ӌ����������B �@���Ђ͂P�X�T�Q�N�ɖ@�l���B�z�e���͂X�R�N�Ƀ��j���[�A������A�s�[�N���̂X�U�N�R�����ɂ͔N�Ԕ��㍂�W���T�O�O�O���~���v�サ���B�������A�H�F���̊ό��q��C�w���s���������Ď������������A�Q�O�P�R�N�ɖ����Đ��@�̓K�p��n�قɐ\���B���N�A�Đ��v��Ă��F����Ă����B �@�鍑�f�[�^�o���N�R���x�X�Ȃǂɂ��ƁA�R���i�֘A�|�Y�͔��s�̃z�e���o�c��Ђɑ����A�����Q���ځB�c�m�i�E���I�s���́u�Ј��̐����E�ٗp�x���Ȃǂ�i�߂Ă����B�{�݂��p�����Ǝ҂��i�o����悤�A�ό��n�̍Đ��Ɍ����{���W�J���Ă����v�Ƃ̒k�b���o�����B ���H�F���C�����z�e���H�F�كE�F�u�T�C�g �g�c�ٓ��_�Ђőٓ��� �@���E������Y�E�x�m�R�̍\����Y�̂ЂƂu�g�c�ٓ����^�v������g�c�ٓ��_�Ђőٓ��Ղ��J���ꂽ�B �@�Q�X���͕x�m�u�̐M�҂炪�������グ���s���A�Ɠ����S�Ȃǂ�������B �@���N�͐V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~�̂��ߊό��q�◈�o�̎Q�����l���Ăъ|���A�x�m�u��͉u�a�ގU�����킹�ċF�肵���B ����ʍ��c�@�l�ӂ��悵���ό��U���T�[�r�X �E�F�u�T�C�g �u�R�������v������ɉƑ��A�ꑱ�X�@�|�C�̂ă}�X�N�Ŋ������O���@ �@�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�̂��߁A�s�v�s�}�̊O�o���l���v������钆�A�����L���̃J���X�g��n�u������v�i�k��B�s���q���j�͗�N�ȏ�̐l�o�łɂ��킢�������Ă���B�u�R���v�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ͂����A�g�C���Ȃǂł̐ڐG�����̉\���͐@���Ȃ��B�}�X�N�̃|�C�̂ĂȂǁA�����ɂȂ��肩�˂Ȃ��}�i�[�ᔽ������A�Ǘ����镽���䎩�R�ώ@�Z���^�[�͊����@��ƂȂ�Ȃ������O���Ă���B �@��^�A�x�����̂Q�T�����A������̂قڒ��S�Ɉʒu���钃�������n���ԏ�i��Q�O��j�͖��ԂŁA�t�߂̘H��ɂ���Q�O��̎Ԃ����ӂ�Ă����B���Z���^�[�ɂ��ƁA��P�Q�O�䂪���Ԃł���Z���^�[�̒��ԏ���펞�������x�����܂��ԁB�ً}���Ԑ錾�̒���͐l�o�����������A���T�����肩�炱�������������Ă���u�w�R���x��������Ƃ݂���Ƒ��A�ꂪ�ڗ����Ă����v�i�Z���^�[�E���j�Ƃ����B �@���q�k�悩��Ƒ��T�l�ŖK�ꂽ�j���i�R�X�j�́u�V�C�������̂ŁA�w�R���x����ŗV�тɗ����v�B���O�Ƃ͂����������X�N�����炷���߁A�Ƒ��S�����}�X�N���p���Ċy���B �@�����A�E���́u���O������Ƃ����āA�����̉\���͔ے�ł��Ȃ��v�Ƙb���B�U�đ��ꂵ���l�̒��ɂ̓}�X�N���O���l������Ƃ����B���O�g�C����H�������l�����������܂�Ȃǂł̐ڐG�����̃��X�N���A�l�o�����������Ƃō��܂�̂ł͂Ȃ����ƋC�����ށB �@�}�i�[�̈������[���B�u�}�X�N��^�o�R�̃|�C�̂Ă��ڗ��B���݂��E�������������A���݂���ڐG�������Ȃ����S�z���Ă���v�B�E���͊�������̂��߁A���݂ʼn�����Ă���Ƃ����B �@�E���́u�O�o���ɂ���������A�K�x�Ɋy����ł��炢�����C�����͂���B�����A���q�ƃ}�i�[�̏��炪�Ȃ��Ɗ������X�N�͍��܂�B�����Ȃ�ƁA���̂��߂̎��l�v����������Ȃ��v�Ƙb���B �������䎩�R�ώ@�Z���^�[ �E�F�u�T�C�g ��^�ߓ����ŏɐΐ��B��Ռ����� �l��Ȗk��`������������ �y���ؐl�����a�����z �@�����l��ȁiSichuan�j�ȗz�s�iMianyang�j�̖k��`�����������������Ǘ��ǂ͂Q�R���A���������j�k���iGuixi�j�d�Ƒ��iPengjia�j���q�iDongziping�j�ɂ����^�ߓ����ŁA�Ζ�̎匴���ƂȂ�ɐ̐��B��Ղ������Ɩ��炩�ɂ����B����Ղ́A�����̓����ŏɐ��̌@���A�Ζ�����Ă������Ƃ������M�d�ȏ؋��ƂȂ�Ƃ����B �@�������Ǘ��ǂ̍���F�iGao Zeyou�j�ǒ��́A��Ղ������E�ό������̈�Ē������Ɍ�����A�ߓ����́u�����q�v�Ɩ��t����ꂽ�Ɛ��������B �@�������́A�����̒��ŏɐΐ��B��ՂQ�����������B�P�����ڂ͓���������P�O�O���[�g���̏ꏊ�ɂ���ɐΑ������������B�Q�����ڂ͖�Q�O�O���[�g���̏ꏊ�ŁA�ɐΑ��≖�����A�ɐΘF�ȂǕ����̈�\�ƒY��X���O�A�����̍��A�؍ނȂǂ̈╨�����������B �@�S���d�_�����ی�P�ʂɎw�肳��Ă��铯�ȍ]���s�̘V�N�R�ɓ���Ղ��Q�l�ɁA�����������Ȃ�ۑ���Ԃ̗ǂ��ɐΐ��B��Ղ��Ɣ��f�������A�����_�ň�Ղ̔N��̓���ɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ����B �@���������̎w���O���[�v�͈�Ղ̕ی�ɖ��S�������悤���߁A����Ȃ钲���𑁋}�Ɏ��{���邱�Ƃ����肵���B �@���������]�s�̊ό��n�⓴�u���k���i�卪�����n��詓��j�v���S���P�T�����A�K�C�h�t���݂̂ɓ����ɕύX���ꂽ�B �@�u���k���v�͌��w����ہA�S���P�����L���K�C�h�̗L�����I���ł���悤�ɂȂ������A������w���������Ȋw������u�i�K�C�h�Ȃ��ł́j�L���E�g���N�����R�G�r�ݍr�炳��邱�ƂɂȂ�B�܂��A�댯�Ȍ������邽�ߕK���K�C�h���t���ē���悤�ɁB�v�Ƃ̎w�E�������Ƃ���A�L���K�C�h�t���݂̂ł̓����ɕύX���ꂽ�B �@�K�C�h�����͂P��P���ɂ��Q�O�O�~�B���w���ȉ��͖����B�P���S�O���B �@�Ȃ��A�אڂ���u�H�S��(�卪���̗o��詓�)�v�͓��������̊댯�����������ߊ��S���ƂȂ����B ���֘A�L�� �S�^�P�Q�@���k���A���A�K�C�h�̌�p�ҒT�� �P�^�Q�@�@���k���A�L���K�C�h���o�� �����]�ό����� �������x���E�F�u�T�C�g�i�n��g���l���j �H�F�� �u�q�ŏ����ā@�O�o���l�c���I�s�ό�����P�O�O�l�ɃS�[�O���z�z �@���I�s�ό�����́A���z�����i�u�q�j�̉f���Ŋό��n�ɍs�����C���ɂȂ�鎆���S�[�O�����v���[���g����B�H�F����H�g��Ȃnj������\����ό��n�ɗ����Ă���悤�ȗՏꊴ���y���߂�B �@�V�^�R���i�E�C���X�̊�����ŕs�v�s�}�̊O�o�̎��l���������A����ł����������R�̌i�F���y����ł��炨���Ɗ��B������ό��o�q��C�x���g�ȂǂŔz�z���邽�߂ɔ��~���Ă��������S�[�O�����v���[���g����B �@�S�[�O���͂P����������O���đg�ݗ��Ă�L�b�g�ɂȂ��Ă���A�����ō�邱�Ƃ��ł���B�X�}�[�g�t�H������������Ŏg���A�̂����ƁA�R�U�O�x�̌i�F���y���߂�B������̓z�[���y�[�W��ɏH�F���A�H�g��A�ʕ{�ٓV�r�▜�q�̑�⋽�Ȃǂ̂u�q�p�Î~��A��������J���Ă���B �@������́u���͂u�q�Ŋό��n������y����ł��炢�A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��I����������ۂɖK��Ă���������v�Ƙb���Ă���B �@������𗬃T�C�g�t�F�C�X�u�b�N�œ�����X�^�b�t���f�ڂ��Ă���S�[�O���v���[���g�̓��e�Ɂu�����ˁv�������A�t�F�C�X�u�b�N�̃��b�Z���W���[�ő��t��̗X�֔ԍ��A�Z���A�����A�d�b�ԍ��𑗂�Ɖ���ł���B�撅�P�O�O�l�B�₢���킹�͓�����i�d�b�O�W�R�V�|�U�Q�|�O�P�P�T�j�ցB �����I�s�ό�����E�F�u�T�C�g�i�u���ƂŏH�F���E�H�g��̑̊����o���܂��I�v���I�s�ό� �u�q�R�U�O���ɂ��āj �@�V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c�|�P�X�j�g��h�~�̂��߂S���P�U���A���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�Ώےn���S���Ɋg��A������đS���e�n�̊ό������x�����n�߂Ă���B�x�����������Ă���ό����͈ȉ��̒ʂ�B

���֘A�L�� �R�^�Q�R�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂̐������ꕔ���� �R�^�P�O�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂����� ���E��Y�t�H���j���E�P�o�����������ŐV���ɂP�Q�̓��A�� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�p�����A��������i�a�b�q�`�j�͂��̂قǁA�R���R������Q�O���ɂ����Ėk�����n���N�A���r���ȂŎ��{�����Q�O�Q�O�N�x�̒����ŐV���ɂP�Q�̓��A���������Ƃ\�����B �@�����́A���ȃ{�[�`���b�N�S(huyen Bo Trach)�A�N�A���j���S(huyen Quang Ninh)�A�~���z�A�S(huyen Minh Hoa)�̊e�n�_�łP�P�l�̐��Ƃ炪�Q�̃`�[���ɕ�����čs�����B�������A�����ɐ旧���A�����o�[�̂����T�l���V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c-�P�X�j�̊u���ΏۂƂȂ������Ƃ��璲���̐i���ɉe�������Ƃ����B �@����̒����Ŕ������ꂽ�P�Q�̓��A�̑��S���͂P���S�X�P���B�T�v�͈ȉ��̒ʂ�B

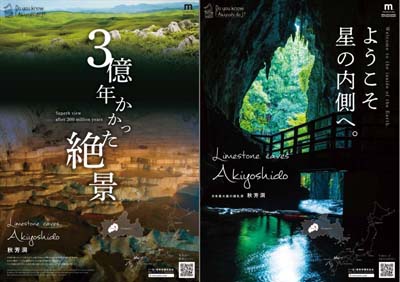

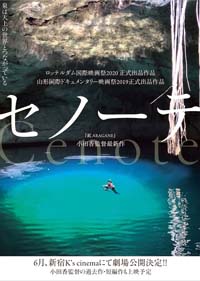

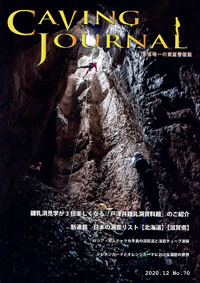

���k���K�C�h������ց@���]�E�卪���u���A�̔Ԑl�v��e�����p�ҒT�� �@���]�s���������Â̍��w��V�R�L�O���u���k���v�łT�U�N�ɂ킽��u���A�̔Ԑl�v�Ƃ��ăK�C�h�߂Ă��铯���x�]�̖�e�a�炳��i�U�U�j���A�n���Ō�p�҂�T���Ă���B�����͗��Ȃǂ̊댯������A�Ȃ��Ȃ��肪������Ȃ��Ƃ����A��e����́u�卪���̎��R�́A���{���ւ�ׂ���Y���v�ƁA���A�̉��l�������i���Ă���B �@���C�ɕ����ԑ卪���́A��Q�O�N�O�ɉΎR�̕��ɂ���Ăł������ŁA���k���͂P�X�R�R�N�A���ӂ̓��H�H���ŋ��R���������B���s���͖�P�O�O���[�g���ŁA�����ɂ͒������Ό��Ղ��c���Ă���B �@��e����͂P�O�̒a�����O���ɁA�������k���̈ē��������Ă������e����u����ɍs���Ă����v�Ɩ������A�����I�ȏ�ɂ킽���Č��w�҂��ē����Ă����B�����N�ɂ́A�N�ԂQ�O�O�O�l�̈ē�����l�ł��Ȃ��A�Ɗw�Œ�����╧��ȂǂV������̃��[�t���b�g���쐻�����B������łȂ��A���{�łR����������������Ă��Ȃ������R�G�r�̈���A�ď�ɉ_���������錻�ۂ������̂ŁA�u������C�ۂɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł���v�Ƌ���B �@��e����́u��p�҂��l����N�ɂȂ������A���A���͊y���������ł͂Ȃ��v�Ƃ��A��ɗ��̋��ꂪ����ق��A�l�G��ʂ��Ď��x�X�O���A�C���P�T�x�ƁA���̂��߁A�̉����������܂��������A�̒���������Ƃ�����Ƃ����B�u�����ȊO���댯�ɂ��炵�����Ȃ��v�Ƃ����C�����������A���܂ň�l�œ������ł����B �@��e����͏������l���A�S������A����܂Ŗ����ł���Ă����K�C�h���A���Z���ȏ�Q�O�O�~�Ƃ���������ݒ肵���B�u�����āA���k���̃K�C�h�������ł���悤�ɂ������v�ƁA������ւ̃o�g�����Ȃ���Ƃ��A�n������Ⴂ��p�҂������o��̂�҂��Ă���B ���֘A�L�� �P�^�Q�@���k���A�L���K�C�h���o�� �����]�ό����� �������x���E�F�u�T�C�g�i�n��g���l���j ���E�̔��������z�c�A�[�P�O�I�A�x�g�i���̃\���h�����A���I�o �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�p���K�[�f�B�A���i�s���� �f���������������j�́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c-�P�X�j�ňړ�����������钆�A���E���𗷂������Ɗ肤�l�����̂��߂Ɂu���E�̔������o�[�`�����c�A�[�P�O�I�v�\�����B�x�g�i������̓\���h�����A���I�o����Ă���B �@�\���h�����A�́A�k�����n���N�A���r���Ȃ̐��E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������ɂ��鐢�E�ő勉�̓��A�B�P�X�X�O�N�Ƀx�g�i���l�K�C�h�̃z�[�E�J�C����������������A�Q�O�O�X�N����p���̒T���ƃ`�[�����{�i�I�Ȓ������s���Ă����B �@���ڑ̌��ł��Ȃ��l�̂��߂ɁA�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N(National Geographic)�����A�̐�i���R�U�O�x�p�m���}�Ŋy���߂�u�\���h���R�U�O(Son Doong 360)�v�T�[�r�X�����J���Ă���B�L��ȓ��A�̓����͊�Ȍ`�̏ߓ������W�����O���A�����V�䕔�����獷�����ތ��ȂǁA�_��I�Ȑ�i���L�����Ă���B ���\���h���R�U�O �E�F�u�T�C�g �����`����K�}�@�����̊댯�ŕ��@�n���Z���u��肫��Ȃ��v���v �@�����ŏZ���̔��ꏊ�ƂȂ�A���͕��a�w�K�Ɋ��p����Ă������ꌧ�����s�R��ɂ��錧�Ǘ��̃K�}�u�}���[�A�u�v���A�����̊댯��������Ƃ��ĕ�����Ă��邱�Ƃ��U���A���������B�ۑ��ɂ͑��z�̔�p��������A�Z�p�I�ɂ�������ߌ��͕⋭�H���͂����A���n�̈ē�������̗l�q��������摜�Ȃǂ̐�����i�߂���j���B �@���͕����̊댯�����m�F���A�Q�O�P�W�N�S���ɕ������B�L���҂�Z�p�҂ł��錟���ψ���ŋc�_�������ʁA�⋭�H���͌i�ς�傫���ς��A���a�w�K�̖ړI���ʂ����Ȃ��Ƃ̈ӌ�������A�ۑ��Ɗ��p��f�O�����B �@���͗�������ł��Ȃ��悤�t�F���X��ݒu���A���N�R���A������Ɉē��������B����A�f�������p�q�R�[�h��������̉摜��������悤�ɂ���B �@�}���[�A�u�͉��s����R�O���[�g���A���ő�P�V���[�g���A�[���ő�Q�O���[�g���B�����ł͎R��n��̏Z���̔��ꏊ�ƂȂ������A���{�R�ɒǂ��o����ċ]���ɂȂ����Z��������B���A�⍜��◯�i������������A�푈�̋L����`���镽�a�w�K�̏�Ƃ��Ċ��p����Ă����B �@�푈��Ղɏڂ����g�l�E���ꍑ�ۑ�w�������́u�푈�̌��҂����钆�A�s�����̑����͐�Ղ����w�肵�Ă���A����������̂͋^��B���S�����l������łǂ����J���邩���čl���Ăق����v�Ǝw�E�����B �@����ۋ撷�i�V�O�j�́u��������̖���������K�}�ł�����A����������K�}�ł�����B����������ŏd�v�ȏꏊ�Ȃ̂ɕ��ƌ����A��肫��Ȃ��v�����v�Ɛ��𗎂Ƃ����B �f���J�A�����m�Z�����g�q��ЂƋ����ŐΊD���̌@ �@�f���J�͂R���A�����m�Z�����g�q��Ђ̖����Z�����g�i�V����������s�j�ƐV����������s�̐ΊD�z�R�������ŊJ������Ɣ��\�����B���ɗ^����e����������łQ�O�Q�X�N�ɂ��̌@���n�߂�B �@�J�����ʐς͂P�O�O�w�N�^�[���B��T�O�N�ԂłQ���U�O�O�O���g���̐ΊD���̌@�ł���ƌ�����ł���B�ΊD�������Ƃ���Z�����g�̍������v�͂P�X�X�O�N����s�[�N�ɏk���X���ɂ���B�ΊD������I�Ɋm�ۂ��Ȃ���A�̌@�����������Ă����B �@�J����\�肵�Ă���͎̂R�S�̂��ΊD��łł��Ă��鍕�P�R�̓쑤�Ζʈ�сB���݃f���J�Ɩ����Z�����g�͍��P�R�ɕʁX�ɍz�R�������A�ΊD���̌@���Ă���B �@�����J���n��ō̌@����ΊD�̓Z�����g�����Ƃ��āA�f���J�̐C�H��i�V����������s�j�Ɩ����Z�����g�̎�����H��i�V����������s�j�Ŏg���B �@�̌@�Ɏg���@�B��^���̂��߂̐ݔ��Ȃǂ������ŗ��p���邱�ƂŁA�J���ɂ������p���팸�ł���ƌ�����ł���B ���I�Ɂu�H�g��A�h�x���`���[�c�A�[�Y�v�@�Q�T�K�C�h�j���A�����J�̓��A��T�� �@���I�łR���V���A���A�T���̃K�C�h���s���u�H�g��A�h�x���`���[�c�A�[�Y�v�i���I�s�H�F���A���O�W�O�|�S�T�T�T�|�S�Q�U�S�j���c�Ƃ��J�n�����B �@�L��ȃJ���X�g��n�E�H�g��̒n���ɍL����A�����J�̓��A��T�����铯�c�A�[�B��������Ă��Ȃ�����Ɩ��̂Ȃ����A����i�݁A��ʖ������́u�{���̓��A�v��̌����邱�Ƃ��ł���B �@��ɂ���̂́A�����O�̓��A��T�����Ă����P�C�r���O�K�C�h�̑������u����i�Q�T�j�B�R����w���w���o�g�̑�������́A�݊w���Ɂu����������v�ɏ��������̂����������Ɂu���A�̖��͂ɂ͂܂�v�A�K�C�h�Ƃ��Ċ������J�n�B����܂ŁA�����O�̓��A�ł̃e���r���P�ň��S�Ǘ���A�h�o�C�U�[�Ȃǂ߂��ق��A�u�l�������H�g��W�I�p�[�N�v�F��̃W�I�K�C�h�Ƃ��Ă���������B �@�u�H�g��Ƃ����A�H�F����i�����Ȃǂ����W���[�����A��ʂɌ��J����Ă�����̂̂ق��ɂS�T�O�ȏ�̓��A������B�ό��ɂȂ蓾�������������̂ɃP�C�r���O�K�C�h�����炸�A���������Ȃ��Ɗ����Ă����B���{��̏ߓ������Љ�����ƋN�Ƃ����߂��v�Ƙb���B �@�T������R�[�X�́A�D���炯�ŗV�ѐs�����u�A�N�e�B�u�R�[�X�v�i�R���Ԕ��A��l���P���P�C�U�O�O�~�A���w�����X�C�U�O�O�~�j�ƁA���{�ő�ƌ�����n���V������u�̐�R�[�X�v�i�V���Ԕ��A�R���W�C�O�O�O�~�j�̂Q�R�[�X�B�Ȃ����Ⓑ�C�𒅗p���A�w�b�h���C�h��w�����b�g���������Ĉ��S�ʂɂ��z�����čs���B �@�������铴�A�́A�������L�n�ő���������Ȃ��݂̂���ꏊ�B�u�S���I�ɂ��v���̃P�C�r���O�K�C�h�͏��Ȃ��B���A�͐^���Âȕ���ԂŁA�ߓ���n��ȂǓ���ł͖��킦�Ȃ��̌����ł���̂����́B�N����킸�ɁA�e�q�A��ɂ��Q�����Ă��炢�����v�Ƒ�������B �@�u�H�g��ւ̑؍ݎ��Ԃ𑝂₷���ƂŁA�n�抈�����ɂ��Ȃ��Ă��������B�T������R�[�X�������Ƒ��₵�A�V�����ό������Ƃ��Đ���グ�Ă�������v�Ƃ��B �@�c�Ǝ��Ԃ͂X���`�P�W���B ���H�g��A�h�x���`���[�c�A�[�Y �E�F�u�T�C�g  �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�U�W�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�O�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�U�W�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�O�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�@���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�E�O���r�A �@�E�X�y���I�j���[�X �@�E�C�x���g�J�����_�[ �@�E�x�m��[�E�啣�۔��n�◬�㗬���̐��E�ő�c���^�̑��� �@�E���{���A�w���S�T����i�a�̎R��������j���L�^ �@�E���{���A�w���S�T����i�a�̎R��������j�u���v�|�W �@�E��Q�A�T���Z�p�̃��[�N�V���b�v�Q���� �@�E���ԑ䏬�w�Z�T�E�U�N���������ߓ����ֈē� �@�E���A���АV���Љ� �@�E�v���W�F�N�g�{�[�h �@�E�w���̂��m�点 �@�E�ҏW������̂��m�点 �@���{���A�w�����ȊO�̍w�NJ�]�҂́A�P�C�r���O�W���[�i���ҏW��caving_journal@cj.dojin.com�܂ŁB����w�ǔN�R�����Q�W�T�O�~���\�B���i��茧��j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�ƃX�L�[�̓X�i���c�n��j�A�����⓴�i�É����l���s�j�A�܂������˂��Ɓ`��낸�̔��`�i�I�����C���V���b�v�j�ł��w���\�B ���P�C�r���O�W���[�i�� �E�F�u�T�C�g �l���E�����⓴�Ɨ��K���@�S���P�����狤�ʃZ�b�g����̔� �@�l���s�k��������̊ό��ߓ����u�����⓴�v�Ɨ��K���͂S���P������A���ʃZ�b�g���̔̔����n�߂�B �@�P���̍w���ŗ������y���߂�B�e�P�����L���ŁA�����͂Ȃ��B��l�P�P�T�O�~�A�����w���͂U�T�O�~�ŁA�����̃`�P�b�g�����Ŕ̔�����B �@�����⓴�̒�����m�����㗝�i�U�P�j�́u�ό��n��Ƃ��āA�����ɑ����^��łق����v�Ƙb�����B �������⓴�͂���܂ł����L���Ƃ̋��ʃZ�b�g����̔����Ă���B �������⓴�E�F�u�T�C�g �����K���E�F�u�T�C�g �����L���E�F�u�T�C�g ����V�� �������P�L���ȏ�@���剡�������A�n��� �@����̗���V�����������P�L���ȏ�́u���剡�������v���������Ƃ��A���{�����w�������i�����A�K���p�������j�̒����Ŕ��������B����܂Ŗ�P�T�O���[�g���Ƃ���Ă����������́A�P�P�X�X���[�g���ȏ�ƂȂ�B����̒����ł͒n��������B����������������̗��i�������S�O�W�W���[�g���j�Ɠ��l�̓����I�ȍ\�������Ă���A���ӂ̒n�`�`���ߒ��̉𖾂����҂����B �@�����������Q�O�P�W�`�Q�O�N�Ɍv�S����{���������ŕ��������B�{���̋��剡�������͂P�R�����ڂőS���ő��ƂȂ�B�����͌����P�P�ԖڂŁA�����ł͂U�V�ԖځB���፷�͂Q�Q���[�g���͔��������B�V���͂P�X�U�V�N�ɔ�������A����܂ł̑�������P�T�O���[�g���́A�U�W�N�ɐ��������ő��ʂ��Ă���B �@���������ʼn��ł́A���P�D�T���[�g���~�S���[�g���̒n����B����ɕ����̒n�������Ƃ݂���B�n��͗����L�������A���������͗����̐����������ł���\���������ꂽ�B �@�{���̏ߓ����̓v���[�g�̊W�œ�k�ɉ��т�\�����������A�����͓����ɉ��т�B�K�������́u���ӂ̒n�`�̐��藧����������������ŏd�v�ȏꏊ�ɂȂ�v�Ɗw�p�I�Ӌ`�����B �@�V���͎��R���A���g�����Ȋw�قƂ��Č��J����Ă���B��������͓ꕶ����̈�Ղ��������Ă���B �@�����ȊO�̌����̋��剡�������͎��̒ʂ�B �@�����Ɠ��A�X�n���|�ؑA���̖ؓ��A���Y��̕����|�D�퓴�A�匊�i��j�����Ԗؓ��i�v���s�j����ϓ��A���@���A��S�����z�����i��֎s�j����l���i����s�j �����Y��̕����|�D�퓴�́A�v���X���\�����ł͔N�X�P�C�u�V�X�e���i���Y��̕����|���nj������̌��|�D�퓴�j�ƂȂ��Ă���B �����E�F�u�T�C�g�i����V���Ȋw�قɂ��āj ��A�̓��A����P�V���N�O�̏Ă����@�ŌÂ̒����̏؋��� �@�Ă��ł����A���̍��s���A��A�t���J�̃{�[�_�[���A���猩�������B�P�V���N�O�̂��̂Ƃ݂��A�����̐l�ނ��n���̍��s���W�߂ďĂ����u�Ă����v�̎c��炵���B���ۂɐA�����������ꂽ�؋��Ƃ��Ă͍ŌÂ̂��̂Ƃ����B �@�A���͕�������₷�����A����̍��s�͒Y�����Ă������ߕۑ����ꂽ�B���a�͂P�Z���`�]��ŁA�傫����g�D�̌`��Ȃǂ���A�����A�t���J�ɍL�����z����q�|�L�V�X���A���̈��uHypoxis angustifolia�v�Ƃ݂���B�Y���������L�x�Ő��ŐH�ׂ��A�����������ɓ�炩���Ȃ�B�������Ȃ�����z�N�z�N�̏Ă����ɐ�ۂ�ł��Ă����悤���B �@�W�߂����������A���Ē��������`�Ղ���A�Ƒ��Ȃǂւ����z���Ă����炵���B���̐A������������L�����z���Ă����Ȃ�A�ړ���ł����S���Ċm�ۂł���H���������͂����ƌ����`�[���݂͂Ă���B �@��A�E�E�B�b�g�E�I�[�^�[�X�����h��̃����E���h���[�����́u���̐A��������������l�ނ͍L���ړ����A�A�t���J���o�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�����B�������̈����Ȃ������Ȃ�A�l�ނ̗��j�͈���Ă����̂����B �@�������ʂ́A�ĉȊw���T�C�G���X�ihttps://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aaz5926�j�ɔ��\���ꂽ�B ���{�[�_�[���A(Border Cave)�̓X���W�����h�Ƃ̍����߂��ɂ��铴�A�B  �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�@�E���̐����ɂ�����l�I�e���w���ۂ̌��o �@�E��茧���o�^���������@������̐V�������� �@�E��P�Z�~�i�[ �@�E��Q�Z�~�i�[ �@�E�����~�j�R���T�[�g�ɂ����鉹���������ʂɂ��ā@���̂W �@�E�Z��@���n��y�т��̎��ӂɂ���������� �@���{�����w���������s�B�`�S�T�C�Y�T�U�y�[�W�B�J���[�B�Љ��T�O�O�~�i�ō��j�B�R���Q�R�����s�B �@�w���E�₢���킹�͓��{�����w�����������ǁi�����������^���O�P�X�S�|�Q�Q�|�Q�T�U�U�j�A�܂����n�q���������܂ŁB�Ȃ��A���{�����w��������Q�`�R�U���܂ł̃o�b�N�i���o�[�i�e�T�O�O�~�^�R�T���R�U���͂Q,�O�O�O�~�j����舵���Ă���B �@�I������C�z�̂Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c�|�P�X�j�����A�������Ă������A�֘A�{�݂ł͈ꕔ�������铮�����o�Ă��Ă���B �@�������c���s�̊ό����u���Ԃ��ܓ��v�u�����ߓ����v�͂R���Q�R������P�S���Ԃ�ɉc�ƍĊJ�B�{�ݓ��e���ɃA���R�[�����ʼnt��ݒu����ق��A����҂ɏ��܂߂Ȏ�̋��͂��Ăъ|����Ȃǂ��Ċ����h�~�ɓw�߂�Ƃ��Ă���B �@�H�g��̎{�݁u���I�s���H�g��Ȋw�����فv�u�l�������H�g��W�I�p�[�N�Z���^�[�v���R���Q�S������c�ƍĊJ����B �@�������A�R�������I�s�̊ό����u�H�F���v�́A�����R���P�U���܂łƂ��Ă��������G���x�[�^�[�̉^�s��~�������B���Ԃ͒�߂��A�H�F���s�c��Q���ԏ�����l�ƂȂ�B�u�H�g��G�R�E�~���[�W�A���v���R���R�P���܂ł̋x�ى����ƂȂ����B ���֘A�L�� �R�^�P�O�@�V�^�R���i�E�C���X�A���A�W�{�݂����� �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g ����ʎВc�@�l���I�s�ό�����E�F�u�T�C�g(���ʓV�R�L�O�� �H�F��) �����I�s���H�g��Ȋw�����كE�F�u�T�C�g ���l�������H�g��W�I�p�[�N�Z���^�[ �E�F�u�T�C�g ���H�g��G�R�E�~���[�W�A�� �E�F�u�T�C�g  �@�Q�O�P�X�N�R���ɍs��ꂽ�u���ۓ��A�ʐ^�Ɖ�Q�O�P�X�H�g��v�̎ʐ^�W�����s���ꂽ�B �@�Q�O�P�X�N�R���ɍs��ꂽ�u���ۓ��A�ʐ^�Ɖ�Q�O�P�X�H�g��v�̎ʐ^�W�����s���ꂽ�B�@�T��ڂƂȂ邱�̍��ۓ��A�ʐ^�Ɖ�͂R���P�V�`�Q�S���̂T���ԁA�R�����̏H�g��ŊJ�ÁB�A�����J�A�C�M���X�A�X�C�X�A�h�C�c�A�g���R�A�t�����X�A�x���M�[�A���o�m���A���V�A����P�T���̓��A�ʐ^�Ƃ��Q�������B�A�V�X�^���g����s�ψ����܂߂�ƍ����O��U�O���ɂ���ƂȂ����B �@�{���ł́A�����̌��J��f��Ŕ��\���ꂽ���̂��܂߂ĂU�P�_���f�ځB�f�ړ��A�͏H�F���A�吳���|�����X�̌��A�i�����i�i�����j�A�������A���R�̌��A�������A�������A�郖���A�P�R�̌��A�����̌��A���̏ߓ����B �@���ۓ��A�ʐ^�Ɖ���s�ψ���s�B�`�S�T�C�Y�R�W�y�[�W�B�I�[���J���[�B�W�Ҕz�t�B�R���Q�O�����s�B �@�₢���킹���n�q���������܂Łi�₢���킹����Љ�j�B �A���̎w��͏��I�@����Ŕ������ꂽ�u���A�A���v���쐶��Ɏw�� �@���������Ƃ̖��Öҗ��i������j����i�S�P�j������s���炪�Q�N�O�ɉ��ꌧ���̓��A�Ŕ��������u�K�}�A�V�i�K�A���v�������̊쐶���A����Ɏw�肳�ꂽ�B�A���̎w��͏��B �@���Â���́u�������Ēn�������A����̐������l�����ے����鐶�����B�d�v�����F�߂��A���ꂵ���B�A���̕ی�͏��߂ĂŐ��E���R��Y�̂o�q�ɂ��Ȃ�v�Ɗ�B �@�@�K�}�A�V�i�K�A���͓��A�̒��݂̂Ő������鐢�E�łQ��ڂ́u���A���A���v�B�Q�O�P�W�N�ɖ��Â���猤���`�[�����V��̃A���Ƃ��Ĕ��\�����B �@���Ȃ͍��N�Q���A��̕ۑ��@�Ɋ�Â������쐶���A����ɁA����ɐ����E���z����P�V����܂ނU�R��̓��A����lj��w�肵���B �@�@���ꉂ�����R���������̕���r��R�ی슯�́u�����������Ȃ����Ŏw��v���������B�Ȑ����������鉫��̎��R���ɂ��Ă����Ăق����v�Ƙb�����B ���K�}�A�V�i�K�A���͂Q�O�P�V�N�W���A���ꌧ�����S���鑺�̓��A�Ŕ������ꂽ�B ����B��w�E�F�u�T�C�g�i���{�ŏ��߂āA���E�łQ��ڂƂȂ�u���A���A���v�̔��� �j �H�g��A�u�ꎞ�v���o���@�R�Ă���A��J�̉e���� �@���I�s�ɍL���鍑���ő勉�̃J���X�g��n�A�H�g��ɂP�O���A��J�̉e���Łu�ꎞ�v���o�������B�H�g��͂Q���Q�R���ɎR�Ă����I��������B�ΊD��̔��ƌ͂ꑐ���R�������̌i�F�̒��ɁA�����"�����܂�"������悤�Ɍ������B �@�H�g��Ȋw�����قɂ��ƁA�J���X�g��n���L�̂��ڒn�A�h���[�l�ɐ������܂�����ԁB�J���̒n���ւ̔r�����ǂ��t�����A�ꎞ�I�Ɍ��ł���B�J�̓�����������A��J���~�����肵����A�N�ɐ��������Ȃ����������ۂŁA�ꎞ���ł�����A�N���o�������n���ɋA�邱�Ƃ����т́u�A���v�Ƃ����n�����t���Ă���B �@���֒n���C�ۑ�ɂ��ƁA�H�g��ł͂X���邩��P�O�����߂܂łɂ����ĉJ���~�葱�����B�s���ɂ͂P�O���ߑO�U����������ߌ�R������܂ŁA��J���ӕo�Ă����B �����I�s���H�g��Ȋw�����كE�F�u�T�C�g �@�Q�O�P�X�N�P�Q���ɒ����E�Ζk�ȕ����s�ŏ��ǗႪ�m�F����A���{�ł������g�傪�����Ă���V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�b�n�u�h�c�|�P�X�j�B�Q�O�Q�O�N�Q���Q�U���ɐ��{�̓C�x���g�̒��~�E�k����v���������A���A�W�{�݂ɂ��e�����o�Ă��Ă���B �@�R���P�O�����݁A�������c���s�̊ό����u���Ԃ��ܓ��v�u�����ߓ����v�͊����NJg��̖h�~�̂��߂R���X���`�Q�Q���܂ŗՎ��x�ƁB�R�������I�s�̊ό����u�H�F���v�͓����G���x�[�^�[�̉^�s���R���Q���`�P�U���܂Œ�~�B�H�F���s�c��Q���ԏ�������ԕ����ꂽ�B �@�܂��A�H�g��̎{�݁u���I�s���H�g��Ȋw�����فv�u�l�������H�g��W�I�p�[�N�Z���^�[�v�u�H�g��G�R�E�~���[�W�A���v���x�قƂȂ����B �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g ����ʎВc�@�l���I�s�ό�����E�F�u�T�C�g(���ʓV�R�L�O�� �H�F��) �����I�s���H�g��Ȋw�����كE�F�u�T�C�g ���l�������H�g��W�I�p�[�N�Z���^�[ �E�F�u�T�C�g ���H�g��G�R�E�~���[�W�A�� �E�F�u�T�C�g  �H�F���|�X�^�[���V �H�F���|�X�^�[���V�@���I�s�ό�����́A���s���ւ鍑���ő勉�̏ߓ����A�H�F���̃v�����[�V�����p�|�X�^�[�����V�����B�u��i�v���e�[�}�ɂQ��ނ�B�����O�Ŋ��p���A�H�F���̔F�m�x����▣�͔��M�ɂ��U�q��}��B �@�u�R���N����������i�v���L���b�`�R�s�[�Ƃ����|�X�^�[�ɂ́A�H�g��̑����Ƃ��̒n���ɍL����H�F���̕S���M�̎ʐ^������B�����N���������Ă���ꂽ����Ȍ|�p��i�̂悤�ɂ������铴���̑��`�������邱�ƂŁA���R�̗Y�傳�A�I�v�̔���`����B �@�u�悤�������̓����ցB�v�̃|�X�^�[�́A�H�F���̓�����̓�������O�����B�e�����ʐ^���f�ځB���A���̈Â������ƊO�Ɍ�����X�̗̃R���g���X�g�����z�I�ȕ��͋C�����o���Ă���B�H�F����n���̓����Ɍ����āA�_��̋�Ԃւ̖`�����n�܂�Ƃ������b�Z�[�W�����߂��B �@�C���o�E���h���ӎ����A�Q��ނƂ��ɓ��{�n�}������B�R��������I�s�A�����̎�v�s�s�̈ʒu��������悤�ɂ����B�H�F���̓�������邱�Ƃ̂ł���p�q�R�[�h���t�����B �@���ꂼ��a�P�����P�O�O������B������ߌ��̌�ʋ@�ւɌf��������A�����O�̃C�x���g�ȂǂŎg�p�����肷��B�|�X�^�[�̍��V�͂Q�O�P�U�N�ȗ��S�N�Ԃ�B �@������́u�|�X�^�[�����������ɏH�F���ɋ����������Ă��������A�m���x�̌���A�U�q�ɂȂ������v�Ƃ��Ă���B ����ʎВc�@�l���I�s�ό�����E�F�u�T�C�g(�J���X�g�W���[�i��) �ΐ��̉ΎR�Ζʂɂ��鋐��Ȍ��̐��̂�...... �@�A�����J�q��F���ǁi�m�`�r�`�j�́A�Q�O�Q�O�N�R���P���A�ΐ��T���@�u�}�[�Y�E���R�l�b�T���X�E�I�[�r�^�[�v�̍��𑜓x�J�����u�n�C���C�Y�v���Q�O�P�P�N�ɉΐ��̐ԓ��ߕӂ̋���ȏ|��ΎR�u�p���H�j�X�R�v�̎Ζʂ��B�e�����摜�����J�����B������肵���R�̐^�ɂۂ�����Ƃ������傫�Ȍ��́A�n�⓴�̓V���Ƃ݂��Ă���B �@�n�⓴�Ƃ́A�ΎR���ɔ����n�◬�ɂ�萶������铴�A�ŁA���̓V�䕔���ŕ������Ă���ꏊ��V���ƌĂ�ł���B �@�Ό����畬�o�����n�◬���ΎR�̎Ζʂ𗬂�邤���ɕ\�ʂ���C�ɐG��Čł܂����A���̉��̗n�◬�͗��ꑱ���ċ���������A����Ɏ����o�ƓV�䂪�������ēV�����ł���B �@�n���ł́A�n���C���̃T�[�X�g���n�⓴��؍��E�ϏB���̖���A�A���{�̕x�m�R�[�̗n�⓴�Q�Ȃǂ��m���Ă���A���̓V���͂���������a�U���[�g�����x���B �@�܂��A���{�̌�����q���u������v���Q�O�O�X�N�ɎB�e�����摜�ɂ��A���ł��n�⓴�̓V���Ƃ݂���c������������Ă���B �@�p���H�j�X�R�̎ΖʂŌ����������̓V���̒��a�͂R�T���[�g���ŁA���A�̐[���͂��悻�Q�W���[�g���Ɛ��肳��Ă���B �@�ăA���]�i��w���f��������(LPL)�����l�W�����f���i�c�d�l�j��p���ĕ��͂����Ƃ���A��������Ȃ��Ƃ������U�Q���[�g���ɂ킽���đ͐ς��Ă��邱�Ƃ���A�n�⓴�̐[���͂��ĂX�O���[�g���ɋy�ƌ����Ă���B����́A�n���̗n�⓴�����͂邩�ɑ傫���B �@�ΐ��Ŕ������ꂽ���̋���ȗn�⓴�́A�ΐ��ɒn�\�̉ߍ��Ȋ����瓦�ꂤ��ꏊ�����邱�Ƃ��������Ă���B ���ꕔ�����B �^�C�̓��A����́A�w�t���[�\���x�ē��f�扻�� �@�Q�O�P�W�N�Ƀ^�C�ŋN�����^�����A�����A�̑���̂��A�w�t���[�\���x�i�Q�O�P�W�j�ŃA�J�f�~�[�܂���܂����W�~�[�E�`�����G���U�x�X�E�`���C�E���@�T���w���B�ē��f�扻���邱�Ƃ��킩�����B��Deadline���Ă���B �@���j�o�[�T���E�s�N�`���[�Y����̖{��i�^�C�g������j�́A�Q�O�P�W�N�U���Q�R���̍��J�̉e���ŁA���A�ɕ����߂�ꂽ�n�����N�T�b�J�[�`�[���̏��N��P�Q�l�ƒj���R�[�`�P�l�̋~�o����`���B���̔�������X����̂V���Q���A�C�M���X�l�̃_�C�o�[�Q�l�ɂ���đS���̖������m�F�������A�������ꂽ�ꏊ�͓��������T�L�������ꂽ�ꏊ�������Ƃ̂��ƁB���A�͌p���I�ȐZ���̉\�����͂��ł���A���ʂ������ƁA�~�o�ǂ��납�~�����ւ̓ЊQ�����O����Ă����B�V���U���ɂ́A���N�炪���鑘���܂ŕ�����͂��ɍs�������^�C�C�R�����A�_�f�{���x�̎c�ʂ��s���������Ƃ��疽�𗎂Ƃ��Ă��܂��B���̌�A�V���W������P�O���ɂ����đ�K�͂ȋ~����킪���{����A�R�[�`���܂ޑ���҂̑S�����������҂����B �@�Ȃ��^�����A�����A�̑���̂��ނɂ����f��̊��͕����i�s�����B�ŏ��ɊS�������Ă����̂́A�ăX�g���[�~���O�T�[�r�X��Pure Flix Entertainment�ЂŁA�����n�Ǝ҂̃}�C�P���E�X�R�b�g���̓^�C�ɓ���I�ɑ؍݂��Ă���A����������������ɋ삯���ċ~���x���ɂ������Ă����Ƃ̂��ƁB�����āA�w�N���C�W�[�E���b�`�I�x�i�Q�O�P�V�j����|�����ēW�����E�l�E�`���E�A�����Ђr�j�O���[�o���E�G���^�[�e�C�����g��Netflix�ɂ����Ȃǂ��i�s���Ă���ق��A�Q�O�P�X�N�ɂ̓^�C�Ő��삳�ꂽ�w�U�E�P�C��(����FThe Cave)�x���C�O���J����Ă���B ���ꕔ�����B Google Arts��Culture�Ƀt�����X�̃V���[���F���A���lj��B��������֎~�̓��A�������u�q�ő̌��ł��� �@�Q�O�Q�O�N�Q���Q�V��(���n����)�AGoogle�͓��Ђ����Ă�����p�ӏ܃A�v���uGoogle Arts��Culture�v�̃R���N�V�����ɁA�t�����X�̃V���[���F���A��lj������Ɣ��\���܂����B �@�P�X�X�S�N�ɔ������ꂽ�V���[���F���A�ɂ͂Q�U�O�_���̓����悪�`����Ă���A�������钆�ōł��Â��Ƃ�����R���Q�O�O�O�N�O�̕lj������܂��B�������A���݂͕ی�̂��߂ɗ������肪�ւ����Ă����ʂ̐l�͌��邱�Ƃ��ł��܂���B�����ŁAGoogle�̓V���[���F���A�̑�\�I�ȕlj�⓴�A���Ɏc����Ă�����j����̓����̍��Ȃǂ��R�c�ōČ����܂����B �@���̂R�c���f���̓��[�U�[���㉺���E�ɍD���ɓ������Ċӏ܂ł��܂��B�������A�ɓ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�lj����j�I��Y�����R�ɓ������Ċӏ܂��邱�Ƃ͕s�\�B���������u���肦�Ȃ��ӏ܁v���ł���͖̂{�A�v���Ȃ�ł͂̓����ł��B �@�܂��A���A�������R�c�ōČ������P�O���Ԃ̂u�q��������J���܂����B������͂����₽���܂̌������Ȃ����Â����ŁA�V���[���F���A�̑�\�I�ȕlj�P�Q�_���ӏ܉\�ł��B �@���A���ɂ̓��A���e�B�[���A�b�v�����邽�߂��N�}�������Ă���A���ȋْ��������킦��̂��|�C���g�B�u�q�����HTC VIVE��Oculus Rift�ɑΉ����Ă��܂����A�u�q�Z�b�g���Ȃ��Ă�����͌�����̂ŁA��x���̕��͋C��̌����Ă݂�̂������ł��傤�B ���ꕔ�����B ��Google Arts��Culture�E�F�u�T�C�g(�V���[���F���A) �n���C�ΎR���������A�T�[�X�g���n�⓴�A�̈�ʌ��J���Q�N�Ԃ�ɍĊJ �y�A�����J���O�����z �@�n���C���̃n���C�ΎR���������́A�Q�O�P�W�N�T���̕��ɂ�藧������֎~�Ƃ��Ă��T�[�X�g���E���o�E�`���[�u�i�n�⓴�A�j�ɂ��āA�Q�O�Q�O�N�Q���Q�P���i���j�����ʌ��J���ĊJ�����B �@�n�⓴�A�́A�����������ł��l�C�̊ό������̂ЂƂ��������A�Q�O�P�W�N�T���̕��ɂ�葽�����Ă����n�k�ɂ����S�����m�F�ł��Ȃ��������Ƃ���A���������Ă����B �@�n���C�ΎR���������ł͈�ʍĊJ�Ɍ����āA���S�m�F�⓴�A���̐�����i�߂Ă����B���ԏꂩ�瓴�A�܂ł͔M�щJ�т̂Ȃ����[�v��̃g���C���R�[�X������A�n�⓴�A�͒ʂ蔲�����ł���B �@�ό��ł̓����^�J�[�𗘗p����A�����������̃N���[�^�[�E�����E�h���C�u�����ɒ��ԏꂪ����ق��A�q���̊X����{��������s�ւ̂���R�i�����]�[�g�n�悩��̌��n�c�A�[�i�I�v�V���i���c�A�[�j�𗘗p����A�n�⓴�A�͗������X�|�b�g�Ɋ܂܂�Ă���B �@�n���C�ΎR���������iHawai'i Volcanoes National Park�j�́A�L���E�G�A�ΎR��L���鍑�������ŁA���l�X�R�̐��E���R��Y�ɂ��o�^����Ă��閼�����������A�Q�O�P�W�N�T���̕��̂�藧������֎~��悪�g�傳��Ă����B �@���݂��n���}�E�}�E�Ό���]�ޓW�]���̂���W���K�[�����قȂǂ�����n��́A�������肪���������Ă���ό��ł��Ȃ���Ԃ������Ă���B ���n���C�ΎR���������E�F�u�T�C�g ������r�Q���@������Ŗ�Ă� �@�����L���̃J���X�g��n�A������i�k��B�s���q���Ȃǁj�łQ�S���A�t�̖K����������Ă����������B��Ă��͌͂ꑐ���Ă��ĉ萁���𑣂��ƂƂ��ɁA�Ђ̗\�h�A�Q���쏜�A�i�ψێ��̂��߂ɍs����B �@���̓��͒n���Z������h�A�x�@�Ȃǖ�Q�W�O�l���Q���B�ߑO�P�P�������̉ԉ����}�ɏZ���炪�Γ��ꂷ��ƁA�ΊD�₪�r�̌Q��̂悤�ɓ_�݂���u�r�Q���i�悤�����j�v�̊Ԃ��A�I�����W�̉����o�`�o�`�Ɖ��𗧂ĂȂ���R���L�������B��̎ʐ^�B�e�̂��߂ɖK�ꂽ�����s�̗я��ꂳ��i�V�O�j�́u���L������i���_�C�i�~�b�N�ŋ������B���N���������v�Ɩ������������B �������䎩�R�̋��E�F�u�T�C�g �����̒n���A�ߓ����d���݁@�u���T��v������������ �@���Y��Ăŏ������ꂽ���đ����u���T��i��イ�̂����݁j�v���̓����������ŏn�������邽�߁A�����ɉ^�э��ލ�Ƃ��Q�R���s��ꂽ�B�t�܂ŏn����������A���̓��Y�i�Ƃ��Ĕ̔������B���̓��͒����{�����e�B�A���T�O�l���u���������ȁ[��v�̂������ŁA�������킹�Ĕ����ɂ��������B �@���T��͒��Y��āu�a���i���������j�v���g���A�����i����j�������B�S�N�ڂ̍���͒����{�����e�B�A�u���T��������v�̂ق��A�Љ�v�������̈�Ƃ��Ē����̍H���𐿂������V�J���݁i����j�̎Ј��炪�Q���B�w�b�h���C�g�����ē����ŗ�����A�u���������������v�u���邩��C�����āv�Ɛ��������Ȃ���A�V�Q�O�~�����b�g���̕r�P�Q�{����������P�R�O�����o�P�c�����[�����ʼn^�э��B ���ꕔ�����B ���������E�F�u�T�C�g�i�����������j �������E�F�u�T�C�g �R���E�H�g��ŎR�Ă��@�n���Z����P�R�O�O�l���Q�� �@���{�ő勉�̃J���X�g��n�A�R�������I�s�̏H�g��łQ�R���A�P��̎R�Ă����������B�ߑO�X�����A�̂낵�����}�ɃK�X�o�[�i�[�œ_���n�܂�ƁA�N���̂���P�P�R�W�w�N�^�[���̑����ɉ��̑т��L�������B �@�����̌i�ς���邽�߂̓`���s���B���N�͒n���̏Z����{�����e�B�A��P�R�O�O�l�قǂ��Q�������B ����ʎВc�@�l���I�s�ό�����E�F�u�T�C�g�i���ʓV�R�L�O�� �H�g��j �^�C�A�c���s���o�������ց@�ߓ��������p�Ŋm�F�� �@�c���s���𒆐S�Ɍ����ό��n�����@���Ă���^�C�̍��������쐶���A���NJW�҂�͂P�Q���A���s�����Ŗ{�c�m��s���Ɩʉ�A�ߓ����̗����p�ŘA�g����o�������Ɍ����A�m�F�������킵���B �@�s�Ɠ����́A�ߓ����̊Ǘ��E�^�c�̃m�E�n�E���s�����邱�ƂȂǂ𒌂Ƃ���o�������ɂ��č��ӂ��Ă���B �@����̊m�F���͂��̑O�i�K�ŁA�{�c�s���ƍ��������쐶���A���ǂ̃J�����`���C�E�R�b�V���[�ی����P�T�Ǘ��������������������B �@���ǂ̃W�����N���[�C�E�E�H�[���|���T�g�[�����ǒ��́u�P�P���ɂ��Ԃ��ܓ������w�����B�Ǘ����@�ŎQ�l�ɂȂ������̂������œ����������v�Ƃ����������B �@��s�́A�C�O����̗U�q���i��ړI�ɂ��Ԃ��ܓ����Ǘ�����ꍪ�ό��U�����Ђ��������B�P�R���͓c���s�ꍪ���̐��̑��V����Ȃǂ�����B�P�S���ɋA������B �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g ���͖��_�u�X�̌k�J�v�@���R�s�E��ˑ�ߓ��� �@�����R�s�O���쒬���ʂ̔�ˑ�ߓ����ŁA�R�̎Ζʂɋ���ȕX�����A�Ȃ镗�����́u�X�̌k�J�v�������ƂȂ����B�g�~�̂��ߗ�N���R�T�Ԉȏ�x�ꂽ���A���������̗₦���݂Ŕ��͂����Ղ�̎p�����ڌ������A�P�Q�����ό��q���ʐ^���B���Ċy���B �@�W����X�O�O���[�g���ɂ��铯�{�݂��A�~��̌Ăѕ��ɂ��悤�ƂP�R�N�O����A�J�����┧����Ɋ|���ď��X�ɓ��点�Ă���B�X���͒ʘH�ɉ����ĉ��ז�Q�O�O���[�g���A�����͍ő��R�O���[�g���ɂ��Ȃ�Ƃ����A�z���ɏƂ炳���Ɛ����P���B�����L�F�x�z�l�́u�悤�₭"��˂̐^�~"�炵���Ȃ����B�o���͂܂��܂������A���̔��͂����Ăق����v�Ƙb���Ă���B �@�Q�����̓y�j���Əj���̑O���́A���v����ߌ�W���܂Ń��C�g�A�b�v����B�R���P�O���܂ł͗���҂ɊÎ���U�镑���Ă���B ����ˑ�ߓ����E�F�u�T�C�g  �A�C�h�����C�u��R�X�v�� �G���T�~�b�g�����H�F�� �A�C�h�����C�u��R�X�v�� �G���T�~�b�g�����H�F���@�A�j���▟��Ȃǂ̃T�u�J���`���[�ɃX�|�b�g�Ă��C�x���g���X���A���I�s�H�F���H�g�̏H�F���ӂꂠ���L����ӂł���A�����̐l�łɂ�������B �@�V���ȏH�F���t�@���̊J��ƊՎU���̓������i��ړI�ɁA�s��s�ό�����A�H�F�����X��Ȃǂł�����s�ψ���u�G���T�~�b�g�����H�F���v�Ƒ肵�Ė��N�J���S��ځB�D���ȃA�j���L�����N�^�[�Ȃǂ̈ߑ��𒅏������R�X�v���[���[�̂ق��A�o�������A�C�h���O���[�v�̃t�@���炪�W�܂����B �@���݃X�e�[�W�ł͌�����悳�����������A�����g�̉����⓯�s�o�g�̉̎�A���R�A�L�q����A�R���������_�Ɋ�������A�C�h���O���[�v�u�x�����������������v�A�������̃A�C�h���O���[�v�u�k�����p�v�̃��C�u�X�e�[�W�A���D�A�����L������̃g�[�N�V���[�Ȃǂ��������B�y���ȉ��y������n�߂�ƁA�K�ꂽ�l�����̓t�@���ƈꏏ�ɐ���オ�����B ���G���T�~�b�g �E�F�u�T�C�g �X�̃^�P�m�R�����A�v���E���Ԗؓ��Łu�X⡁v���� �@�v���s�R�`�������n��̏ߓ����u���Ԗؓ��v�ŁA�V�䂩��H�藎���鐅�H�������Ēn�ʂ���^�P�m�R�̂悤�ɐL�т��u�X⡁v���������}���Ă���B���R�̑��`�����A���A���̐_��I�ȋ�Ԃ��ۗ������Ă���B �@��茧�V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��鍑�����w�̋���ߓ����ŁA�������U�R�T�O���[�g���B�₽���O�C���������ތ��~���ɂȂ�ƁA������t�߂ɕX⡂������B �@�n���W�҂ɂ��ƁA���G�̕X⡂͂P�����̂܂Ƃ܂����~�J�ł�������n�������߁A�傫�����̂Ŗ�P���[�g���Ɨ�N���������߂����A�V��ł͂��ꂩ��L�т�\��������B �@�V���͒n���̎s���R�`���̂S�N���W�l�����������w���A�X⡂�~�����̃R�E�����Ɋ������グ���B�����t�N�i�P�O�j�́u�Q�{�Ȃ������X⡂̔��͂������������v�Ƙb���Ă����B �@��ʌ��J�̕X⡊ώ@��͂X���ߑO�P�O���`�ߌ�Q���œ��ꖳ���B�O�r���������ރJ�����}�������ɂ͂P�U���ɗL���B�e��J�����B ���v���s�Y�ƌo�ϕ��ό��𗬉ۃE�F�u�T�C�g�i���Ԗؓ��j ���͓��̓����Q�D�V���l���@���j���[�A���t������N�P�Q�D�U���l�� �@���͓��i���m�������s�j�̂Q�O�P�X�N�����Ґ����A�O�N�����Q���V�O�O�O�l�����A�P�Q���U�U�W�V�l���������Ƃ��U���܂łɕ��������B��N�V���̃��j���[�A�����ʂŋߔN�ɂȂ��啝�A�b�v�B�Ǘ��^�c���间�͓��ۑ���̉����ш��́u�n��Ƌ��Ɋ������Ɏ��g��ł������B����ɍ����O�ɂo�q�������v�Ƙb���Ă���B �@���͓��͂Q�O�P�V�N�A���m���哱�ō����s�◴�͓��ۑ���A���X�X�W�҂��u���͓��G���A���������c��i�����͓��܂��Â��苦�c��j�v�𗧂��グ�B�V���������{�݂⏤�X�X�ȂǃG���A��̂�S�ʃ��j���[�A�������{�v���������B��p�͍ő�Ŗ�P�O���~�B �@���C�̑�P�e�Ƃ��āA���m���ƍ����s����P���U�O�O�O���~�����āA�������̓����v���W�F�N�V�����}�b�s���O�̐ݒu����S��H���A�o���̋x�e����V�z����Ȃǂ��A��N�V���ɐV���I�[�v�������B �@�P�X�V�R�N�̃s�[�N���ɔN�ԂP�O�T���l���K��A���ό���"�S�ԃo�b�^�["���������͓������A�����҂͔N�X�����B�Q�O�O�T�N�ɂ͂P�R���l��A�������N�͂P�O���`�P�P���l��Ő��ڂ��A��N�͂X���T�W�W�O�l�ɂ܂ŗ�������ł����B �@�Q�O�P�X�N�̓��j���[�A���ȍ~�A�V���X�W�W�O�l�i�R�P�X�S�l���j�A�W���Q���X�V�U�T�l�i�V�U�S�T�l���j�ƁA�����҂��啝�ɑ����B��N�q�������̂��P�O�`�P�Q�����D�����L�[�v���A�S�Ă̌��őO�N���������B �@���͓��͍���A�V�`���R�[�X�u���{���v�̌��J��ڎw���B�����قⒿ���Z���^�[�A�X�܂̉��C�ɂ��������肵�A����Ȃ�U�q��ڎw���B �@���͓��ۑ���͂Q�O�Q�W�N�܂łɓ����҂R�O���l��ڕW�ɂ��Ă���B���͓��ۑ���ƂƂ��ɁA�ό��U���Ɏ��g�ށu���͓��݂炢�v�̌Ð�z��Y�В��́u�{���̖��͂��ɂ��A���������A����s�Ƌ��ɑO�i�������v�Ƃ���B �����͓��E�F�u�T�C�g �\���h�����A�ŎB�e�����A�����E�E�H�[�J�[�̂l�u�ɒ��ڏW�܂� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�m���E�F�[�𒆐S�Ɋ�������p���o�g�̉��y�v���f���[�T�[�A�A�����E�E�H�[�J�[�i�Q�Q�j�̊y�ȂŁA�x�g�i���ŎB�e���ꂽ�~���[�W�b�N�E�r�f�I�i�l�u�j�uAlone, Pt. II�v�̃��[�`���[�u(YouTube)�ł̎������A�Q�O�P�X�N�P�Q���Q�V���̌��J�����P�����łR�O�O�O��������B �@���̊y�Ȃ́A�������P�O�������Q�O�P�U�N�̊y�ȁuAlone�v�̃p�[�g�Q�ŁA�č��l�V���K�[�\���O���C�^�[�̃G�C�o�E�}�b�N�X�Ƃ̃R���{��i�ƂȂ��Ă���A�k�����n���N�A���r���Ȃ̐��E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������ɂ��鐢�E�ő勉�̓��A�A�\���h�����A�ŎB�e���ꂽ�B �@�l�u�̃��C���V�[���́A���������u���E�o���L�G�E(Bru-Van Kieu)������炷�{�[�`���b�N�S�^���`���b�N���h�[������(ban Doong, xa Tan Trach, huyen Bo Trach)�A�G�����A(Hang Em)�����A�\���h�����A�̐�⡁u���̎�(Khoi Ban Chan Cho��Hand of Dog)�v����ё�P�h���[�l�ŎB�e���ꂽ�B �@�B�e���́A�\���h�����A�̒T���c�A�[���^�c����`���A���[�_�b�g�Ёi�I�T���X�A�h�x���`���[Oxalis Adventure�j����Ƃ̋��͂̂��ƁA�S���Ԃɂ킽��\���h�����A���O�ŎB�e���s�����B���ł����A�̓V�䂩�獷�����ތ����B�e����̂ɂ͂Q���Ԃ�v�����Ƃ����B �@�Ȃ��A�\���h�����A�͉ߋ��Ɂu�o�`�m�@�`�l�o�[�����h�A���̂͂��܂�`�v�i�Q�O�P�T�N���J�j��u�L���O�R���O�@�鐓��̋��_�v�i�Q�O�P�V�N���J�j�Ȃǂ̉f��̃��P�n�ɂ��Ȃ��Ă���B ���x�����s�������iAlan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II�j ���I�T���X�E�A�h�x���`���[ �E�F�u�T�C�g  ��������Č�������ߋ��ƌ��݁A���c���̍ŐV��u�Z�m�[�e�v�U�����J ��������Č�������ߋ��ƌ��݁A���c���̍ŐV��u�Z�m�[�e�v�U�����J�@�u�z�@�`�q�`�f�`�m�d�v�Œm���鏬�c���̍ŐV��u�Z�m�[�e�v���A�U����蓌���EK's cinema�ق��S���ŏ������J�����B �@�^���E�x�[������i�̈琬�̂��߂ɐݗ������f��w�Z�łR�N�Ԋw���c���A�ēE�B�e�E�ҏW��S�������u�Z�m�[�e�v�B���J�^�������k���ɓ_�݂��铴�A���̐�“�Z�m�[�e”�������Č�������A�l�X�̉ߋ��ƌ��݂̋L���ɔ���B���c�͓��n�ɏZ�ސl�X�̏W�c�I�L���⌴���i���f���Ƃ��ė����グ�邽�߁A�_�C�r���O���w��ŃZ�m�[�e�̐����B�e�ɒ���B�W�o�t�B�����J�����₉�o���������Ȃǂ���g���Ė{��������������B �@�u�Z�m�[�e�v���J���ɂ́A���c�̉ߋ������f�����\��B�Ȃ��u�Z�m�[�e�v�́A�Q���V�����瓌���E�����s�ʐ^���p�قŊJ�Â����u��P�Q��b����f���Ձv�ɂăv���~�A��f�����B �����c���ē�i�B�Q�O�P�X�N����B�V�T���B���{�E���L�V�R����B ���Z�m�[�e�����E�F�u�T�C�g �_�̊C�ɕ����ԓW�]��u�_�C�V�M�v ��i�����\ �����E�L�� �y���ؐl�����a�����z �@�����E�L���`������������(Guangxi Zhuang Autonomous Region)�S�F�s(Baise)�y�ƌ�(Leye)�ɂ���u��Έ͓V�B�Q���E�n�������v�ɁA�K���X�̓W�]��u�_�C�V�M�v�����݂���A�P�W���Ɏ����c�Ƃ��J�n�����B �@�W�]��͕��P�O���[�g���A�����W�O���[�g���ŁA���̂����R�S���[�g���͋ɓ˂������Ă���B���̓��͉_�Ɩ��Ɉ͂܂�A�W�]��͂��̖��̒ʂ�A�_�̊C�ɕ����ԓV�̏M�̂悤�������B �@�y�ƌ��́A���R�Ɋזv���Ăł��鋐��Ȑ����̌��u�V�B�v���W������n��B�Q�O�����L�����[�g�����炸�̎R�x�n�тɂQ�S�̓V�B�����z���鐢�E�ő�̓V�B�Q�Œm����B���̒��ł���Έ͓V�B�͑�\�I�Ȃ��̂ŁA��U�T�O�O���N�O�Ɍ`�����ꂽ�Ƃ݂���B �@�n����Ƃ̍L���i�P�O���[�v�P���̊ό����s��Ђ��S�Q�O�O�����i��U���V�O�O�O���~�j�������ēW�]������݂����B�C����P�S�T�O���[�g���Ɉʒu�����Έ͓V�B�̐���̔w�ɉ����đ����A�K���X�W�]�䂩�璼���̓V�B�߂邱�Ƃ��ł��A�[�����U�P�R���[�g��������B�K���l�͐��E�ł��܂�Ȕ鋫�̐�i�߂邱�Ƃ��ł���B �@�W�]��͂Q�K���ĂŁA�J�t�F��L���W�]�䂪����B�ό��q���w���R�v�^�[����V�B�߂�T�[�r�X������B �@�y�ƌ��͐��{���w�肷��n�����̈�ŁA�n�������x���n��ɂȂ��Ă���B�P���W���ɂ͊y�ƌ����ŏ��ƂȂ鍂�����H���������A�ό��q���K��₷���Ȃ����B����͒n���Z���̐����������ό��Y�ƂW�����A�n���̍�����ڎw���B  �@�A�[�X�E�X�^�[ �R�~�b�N�X�u���}�m�X�X���v�̑�P�W���ɓ����s�������s�̊ό����u��x�ߓ����v���o�ꂵ���B��҂͂���B �@�A�[�X�E�X�^�[ �R�~�b�N�X�u���}�m�X�X���v�̑�P�W���ɓ����s�������s�̊ό����u��x�ߓ����v���o�ꂵ���B��҂͂���B�@�E�F�u�R�~�b�N�u�R�~�b�N �A�[�X�E�X�^�[�v�ɂ����āA�Q�O�P�X�N�R������P�O���ɂ����ĘA�ڂ��ꂽ���̂̒P�s�{�ŁB �@���q���Z���ɂ��o�R���e�[�}�ɂ������̂����A�C�y�ȓ��A�T���Ƃ������ƂŁA�R�b�ɓn���đ�x�ߓ������ӂ��`����Ă���B�����O�̓��A���ȕ`�ʂŁA�܂�Ō��n��K��Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ�B �E�S�O�\�����ځ@�i�F�ȊO�̎R�̉��b �E�S�O�\�㍇�ځ@���S�̂��߂̃w�����b�g �E�S�l�\���ځ@������������������ĂĂ��E�E�E �@�A�[�X�E�X�^�[ �G���^�[�e�C�����g���s�B�a�U�T�C�Y�P�V�O�y�[�W�B�艿�U�O�O�~�i�ŕʁj�B�d�q���ДłT�X�S�~�i�ō��j�B�P���P�O�������B �@�w���͏��X�A�I�����C���X�g�Ahonto�A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ɂāB ���R�~�b�N �A�[�X�E�X�^�[ �E�F�u�T�C�g�i���m�}�X�X���j �����ɍL����_��̐��E�@�C��ߓ����A�ό����p�ց@�V�钬 �@��N�T���A�����������V���V�钬��Ԃɓ��{�ő勉�̊C��ߓ����̑��݂����炩�ɂȂ����B�����ɍL����_��I�Ȑ��E�ƋK�͂̑傫������A�V����e���r�œx�X���W���ꂽ�B���f���ʂⓇ�̌����ł��铿�V����`�ɋ߂����n�����������āA���n��K���ό��q�͋}���B���ӂ̒n���ɂ͐��S���[�g���P�ʂ̏ߓ������L�����Ă���A������“�����̎���”�������ό��U�v�̎��g�݂�i�߂Ă���B �����{�̃Z�m�[�e �@�����҂͉��ꌧ���[���̐����J�����}���L���r�����i�T�S�j�B�P�X�X�W�N�ɓ����ʼn��[�C��ߓ����i�L���K�}�A��������U�W�O���[�g���j�����������T���Ƃ̑��l�҂��B �@�V�钬�ł̔����ꏊ�͐�Ԓn��̊C�݂��瓌�ɖ�S�O�O���[�g���̓������ɂ���A��������u���̒��̊C�v�Ƃ��Đe���܂�Ă����Ԙp�����A�i�ʏ̃E���u�L�j�B���Ă͓d�����i�Ȃǂ��p�������s�@�����ꏊ���������A�����Q�O�P�P�N�x����Q�N�Ԃ����Đ����B�������荞�q�̖�V�����߂铿�V����`�Ŋ��̊ό������Ƃ��āA�ȑO���瑽���̊ό��q���K��Ă����B �@�L�����͂P�W�N�X����������������n�߁A�P�X�N�P�Q����{�܂łɌv�P�P�������{�����B�����͐��\�Z���`����ő�ŕ���T�O���[�g���̋�Ԃ��L����A�ő�[�x�͖�S�O���[�g���B�������͂P�L�����ŁA����܂œ��{�ő�Ƃ���Ă����L���K�}����K�͂��B �@�L�����́u�Ƃ�ł��Ȃ����̂������Ă��܂����B���E�ő�̊C��ߓ����Ƃ��Ēm���郁�L�V�R�̃Z�m�[�e�ɍ������Ă��āA�܂���“���{�̃Z�m�[�e”�ƌĂԂׂ��ߓ������v�Ƃ��̉��l��]������B ���ꕶ�y�� �@�����ł͐V��̉\���������G�r��P�P�N�Ɍ��������E���u�L�A�i�S�̐����f���̎B�e�ɂ��A�����ŏ��߂Đ����B�ꕶ����ɐ��삳�ꂽ�\���̍����y�킪�ǍD�ȕۑ���ԂŎc��A���ӂɂ͕ʂ̓y����������������B �@�n���w�ɏڂ����������嗝�w���n�����Ȋw�Ȃ̖k���L�v�����ɂ��ƁA�u�ߓ����͒����N���������ΊD�₪�J���ɐN�H����Ăł���B���̊C��ߓ����͖�V�O�O�O�N�O�̋C���㏸�ɔ����C�ʏ㏸�ŊC�ɒ��ƍl������v�Ƃ̌����������Ă���A�y�킪�����������ꂽ���ƂŐl�̋��Z�n�Ƃ��Ďg���Ă����\�������サ�Ă���B �@������ψ���͌��݁A��������y��̔N�㑪����s���Ă���A�Q�O�N���Ɏ��������肳��錩���݂��B�V��̉\���������G�r�ɂ��Ă͍���A���ȂƘA�g�����������������Ă���B ���S�e�𖾂� �@�C��ߓ����͖{������V�S�O���[�g������A���̐�X�Ŏx�����}�����ꂵ�Ă���B�z�肵�Ă��������K�͂��傫���A�����I���͂P�X�N�x����\�肵�Ă������A���N�x�ȍ~���p�����čs���A��ʃ_�C�o�[�ւ̌��J��ڎw���B �@�ߓ����̎U��́A�����Œ��ڐ��ʂɕ���ł��Ȃ��������ł̐������K�v�ɂȂ邽�߁A���I�ȋZ�\�����K�C�h�̓��s�����߂���B�����ɂ̓_�C�r���O�Ǝ҂����Ȃ��A���J�Ɍ����Ē����ƕ��s���ăK�C�h�琬����S�ȃ��[���Â����i�߂�B �@�_�C�r���O���o���҂̂��߂ɓ��V���ό��A���ƘA�g���A�����̎B�e��������z�����i�u�q�j�ŋ^���̌��ł���̐������ɒ��肵�Ă���B���̒����ł́A�E���u�L���痤�n���ɂ��閯�L�n�̒n���ɂ͐��S���[�g���K�͂̏ߓ������_�݂��Ă���A�ό��q�炪�C�y�ɓ��A�T�����y���߂�̌��v���O�������쐬����\�z���`���B �@�����H���Y�ό��ۂ́u���L�V�R�̃Z�m�[�e�ɂ͏��O���̕x�T�w���K��Ă���A�����O�̊ό��q���E���u�L��ړ��Ăɗ�������\��������B�S�e�𖾂֒������Ȃ���A���p�����Ȃǂ̃��[�������邱�ƂŁA�����̐l�ɐe����ł��炢�����v�Ƃ��Ă���B ����ʎВc�@�l���V���ό��A���E�F�u�T�C�g�i�E���u�M�j �@���������]�s�̊ό����u���k���i�卪�����n��詓��j�v�ɂS���P�����A�L���K�C�h���o�ꂷ�邱�Ƃ����������B �@����܂ł͓��������R�ώ@�w�����Ɏ��O�A���A�����ňē����Ă������̂��L�����ƂȂ�B�P��P���ɂ��Q�O�O�~�B���w���ȉ��͖����B�P���S�O���B�K�C�h�Ȃ��ł̓����͖����B �@�n�⓴�ł���u���k���v�͂P�X�R�R�i���a�W�j�N�ɓ��H�H���Ŕ����B�P�X�R�T�i���a�P�O�N�j�ɂ͍��w��V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���A�L���E�g���N�����R�G�r��C���^���N���`�r�S�~���V�̐������m�F����Ă���B �@�Ȃ��A�t�߂ɂ́u�H�S���i�卪���̗o��詓��j�v�����邪�A������͓��������̊댯������A���]�s�������j�܂��Â��蕔�܂��Â��蕶�����ۂ��������w�p�������݂̂̓����ƂȂ��Ă���B �����]�ό����� �������x���E�F�u�T�C�g�i�n��g���l���j |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�J�̉\�ɖ߂��@�s�n�o�֖߂� 2020 Copyright(C) �n�ꗷ�cROVER���V�@ cavers_rover_in_tokyo@yahoo.co.jp |

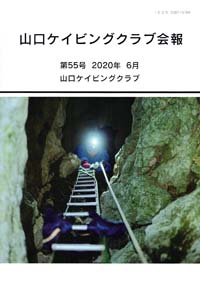

�@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�O�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�S�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B

�@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�O�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�S�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B �Èł̗��͓����n���h���C�g�ŒT���@�~�̖�ԉc�Ǝn�܂�@�����s

�Èł̗��͓����n���h���C�g�ŒT���@�~�̖�ԉc�Ǝn�܂�@�����s  �@�n�ꗷ�c�q�n�u�d�q���V�@�ɂ����u��ʌ������S�����쒬 ��q�R���x�����n�撲���v�����s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�S�V�y�[�W�B�Љ��P�Q�O�O�~�B

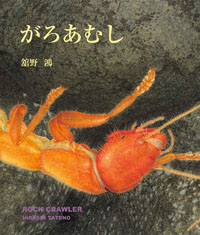

�@�n�ꗷ�c�q�n�u�d�q���V�@�ɂ����u��ʌ������S�����쒬 ��q�R���x�����n�撲���v�����s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�S�V�y�[�W�B�Љ��P�Q�O�O�~�B �@�k���ȍ��ō�����`�����G�{�V���[�Y�u���날�ނ��v���������ꂽ�B

�@�k���ȍ��ō�����`�����G�{�V���[�Y�u���날�ނ��v���������ꂽ�B �@���{���A�w��̋@�֎��u���A�w�G���v�̑�S�S�������{���A�w�����ɔz�z���ꂽ�B���s���͂Q�O�P�X�N�P�Q���R�P���B�a�T�T�C�Y�R�U�y�[�W�B�R�O�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�f�ژ_���͈ȉ��̒ʂ�B

�@���{���A�w��̋@�֎��u���A�w�G���v�̑�S�S�������{���A�w�����ɔz�z���ꂽ�B���s���͂Q�O�P�X�N�P�Q���R�P���B�a�T�T�C�Y�R�U�y�[�W�B�R�O�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�f�ژ_���͈ȉ��̒ʂ�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�U�X�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�S�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B

�@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�U�X�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�S�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B �@�����N�̎�w�����G���u���������@�Q�O�Q�O�N�X�����v�ɁA�u�Ă����A���A�ցI�v�Ƃ��ē��W�L�����f�ڂ��ꂽ�B

�@�����N�̎�w�����G���u���������@�Q�O�Q�O�N�X�����v�ɁA�u�Ă����A���A�ցI�v�Ƃ��ē��W�L�����f�ڂ��ꂽ�B �^�C���A����̋~�o�����f�扻�I�w�s�g�d �b�`�u�d�x���{���J����

�^�C���A����̋~�o�����f�扻�I�w�s�g�d �b�`�u�d�x���{���J���� �@������̏C�����Ɋւ�����u�F�R�Z��E���o���̎R�x�M�̌����@�|�L�O���o���̎R�x���E�M��Ռ��n�������|�v�����s���ꂽ�B

�@������̏C�����Ɋւ�����u�F�R�Z��E���o���̎R�x�M�̌����@�|�L�O���o���̎R�x���E�M��Ռ��n�������|�v�����s���ꂽ�B �@�R�����H�g������_�Ƃ���u�R���P�C�r���O�N���u�v�̔N�����������s���ꂽ�B�a�T�T�C�Y�R�W�y�[�W�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B

�@�R�����H�g������_�Ƃ���u�R���P�C�r���O�N���u�v�̔N�����������s���ꂽ�B�a�T�T�C�Y�R�W�y�[�W�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�N�U�s�����S�܋�s�̍L�u���炵��"�݂�"�@�Q�O�Q�O�N�U���Q�P�U���v�ɁA�u�O�d�̓��A�߂���v�Ƃ��ē��W�L�����f�ڂ��ꂽ�B

�@�N�U�s�����S�܋�s�̍L�u���炵��"�݂�"�@�Q�O�Q�O�N�U���Q�P�U���v�ɁA�u�O�d�̓��A�߂���v�Ƃ��ē��W�L�����f�ڂ��ꂽ�B ���̐��ł����P�A�@���������鎕�����W�F���A���傤����

���̐��ł����P�A�@���������鎕�����W�F���A���傤���� �@�A�����J�f��u�C��S�V���@�Ñ�}���̎��̖��{(����F47 METERS DOWN UNCAGED)�v���V���Q�R�����A�V�h�s�J�f���[�ق��Ō��J����邱�Ƃ��킩�����B

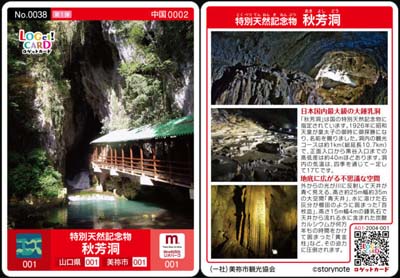

�@�A�����J�f��u�C��S�V���@�Ñ�}���̎��̖��{(����F47 METERS DOWN UNCAGED)�v���V���Q�R�����A�V�h�s�J�f���[�ق��Ō��J����邱�Ƃ��킩�����B �@���{�S���̊ό��X�|�b�g��t�H�[�}�b�g�ŃV���[�Y�������R���N�V�����J�[�h�u�k�n�f�����I�b�`�q�c�i���Q�b�g�J�[�h�j�v�ɏH�F�����o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B

�@���{�S���̊ό��X�|�b�g��t�H�[�}�b�g�ŃV���[�Y�������R���N�V�����J�[�h�u�k�n�f�����I�b�`�q�c�i���Q�b�g�J�[�h�j�v�ɏH�F�����o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B