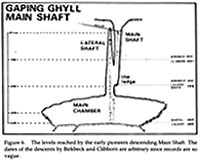

�J�̉\�i�Q�O�P�T�N�Łj �@�t�B�������h�̌Ð����w�҃r���[���E�N���e�����uTHE CAVE BEAR STORY�@LIFE AND DEATH OF A VANISHED ANIMAL�v�̓��{��|��{�u�z���A�i�O�}����@�����œ����̐��Ǝ��v�����s���ꂽ�B �@�t�B�������h�̌Ð����w�҃r���[���E�N���e�����uTHE CAVE BEAR STORY�@LIFE AND DEATH OF A VANISHED ANIMAL�v�̓��{��|��{�u�z���A�i�O�}����@�����œ����̐��Ǝ��v�����s���ꂽ�B�@���{�͂P�X�V�U�N�ɏ����ꂽ���́B�|��҂̂ЂƂ�͑��P�玁�i���{���A�w�����j�̋����z������A�R�X�N�U��̓��{��Ŕ��s�ƂȂ����B �@��l�I����̃��[���b�p�E�A�W�A�ɍL�������A���A���牻����������邱�Ƃ��������Ƃ��炻�̖��������z���A�i�O�}�B���̔�������A�����j�A���ԁA�i���̓��A�l�ނƂ̊ւ��A��ł̓�ȂǁA�z���A�i�O�}���̌������ʂ��l�܂��Ă���B���I�Ȃ̂ŌÐ����Ɋւ��Ă̗\���m�����K�v�����A�������̂ŋ����[���ǂݐi�߂邱�Ƃ��o����B �@�r���[���E�N���e�����A�͑����E�͑��P���B�C���f�b�N�X�o�Ŕ��s�B�`�T�T�C�Y�P�W�Q�y�[�W�B�艿�R�C�Q�S�O�~�i�ō��j�B�P�Q���R�P�������B �@�w���͏��X�ق��A�C���f�b�N�X�o�ŃI�����C���V���b�s���O�A�I�����C���X�g�AAmazon.co.jp�A�y�V�u�b�N�X�ق��ɂāB �ߓ����Łu�L���X�g�~�a���v�A�X���x�j�A �@�X���x�j�A�̃|�X�g�C�i(Postojna)�ߓ����łQ�T���A�����̏�ʂ��Č�������K�͂ȃL���X�g�~�a�����s��ꂽ�B ���|�X�g�C�i�ߓ����E�F�u�T�C�g  �@�H�g��n�����n����ɂ��J���X�g�n�`�̕������s���ꂽ�B���҂͔z�앐�F���B �@�H�g��n�����n����ɂ��J���X�g�n�`�̕������s���ꂽ�B���҂͔z�앐�F���B�@�H�g��J���X�g�W�]�䂩�璷�҃��X�܂ł̒n��ɂ�����J���X�g���n���������̂ŁA�h���[�l�Ȃǂ̉��n���V�^�ɋ敪�A�S�S�W�����̈ʒu�ƃT�C�Y���ڍׂɕ���Ă���B���z�}���t������Ă���̂ŁA����̒�����b�����Ƃ��Ă��Ӌ`�[���P���ƂȂ��Ă���B �@�`�S�T�C�Y�Q�S�y�[�W�B�ꕔ�J���[�B�P�Q�����s�B �@�₢���킹�͏H�g��n�����n����܂ŁB ���ׂ���[�������u���̓��A�v�@�C�H���ōő勉 �@�O��V������]�R����������ɂ���A�ό������Ƃ��Ēm����u���̓��A�v�i���s�{���O��s�O�㒬�j�̑S�����Q�O�O���[�g���ɋy�Ԃ��Ƃ��킩�����B �@�C�������荞�ޓ��A�Ƃ��Ă͍����ő勉�Ƃ����B�����̌`����ω��ɕx��ł���A�s�͍���A�_�C�r���O���ł���s�y�n�Ƃ��čL�߂Ă����B �@���̓��A�́A�n�`��n�����M�d�ȁu�R�A�C�݃W�I�p�[�N�v���Ɉʒu���A�O�㔼���̌����������̊R���g�ɐZ�H����Ăł����C�H���B�n�[�g�`�ɍ�ꂽ�┧��������ɂ���A���O�̗R���ƂȂ����B�ď�ɂ͒n���̋��t�����\���[�g����܂őD�ňē����A���������w�ł���B �@�������A���A�̋K�͂�`��͕s���ŁA�s�͐V���Ȋό������Ƃ��Ẳ\����T�낤�ƁA�U�`�P�O���ɒ��������{�B�V���ɂ̓_�C�o�[�ɂ�鏉�̑��ʂ��s���A�S�����Q�O�O���[�g���Ɣ��������B�C�H���͊e�n�ɂ��邪�A���{���A�w��i�R�������I�s�j�ɂ��ƁA�����L���̒������Ƃ����B �@��k�Ɋђʂ��Ă���A���͓�������P�T���[�g���A�����͋������łP���[�g�����x�B���[�͂S�`�P�S���[�g���������B�C�ꕔ�����Q���[�g���قǐ藧�����n�_��A�C�ʂ����A�̓V��ɂقڐڂ���ӏ����������B �@������S�������m�o�n�@�l������Z�p�U����i���{�����s�j�̊�䍎�������́u�_�C�i�~�b�N�Ȓn�`�B���S�҂��܂߁A�_�C�r���O�ɓK���Ă���v�Ƙb���B�s�͒n���̏h���Ǝ҂�ƘA�g���A�_�C�r���O��ڋʂƂ����c�A�[�Ȃǂ���悵�āA�U�q��}��B �@�ׂɂ͐��C�ʂ����F�́u�̓��A�v������A�D�𗘗p���������A�̌��w�q�͍��N�U�`�X���A��P�O�O�O�l�ɏ�����B�n�抈�����Ɏ��g�ޖ��Ԓc�́u���O�㗴�{�v���W�F�N�g�v�i���O��s�O�㒬�j�̒r�c����q��\�́u�V�������͂Ɋ��҂��Ă���B�n���̐U���ɂȂ���d�g�݂�����Ă��������v�ƈӋC����ł���B ���V���D�Ƃъۃ^�N�V�[�E�F�u�T�C�g�i�̓��A�E���̓��A�T���v�����j  ����̏ߓ������炨�莆�������H�@�ʐ̒��Ƀ|�X�g ����̏ߓ������炨�莆�������H�@�ʐ̒��Ƀ|�X�g�@���A�̒����痷�̎v���o�𑗂��Ă݂ẮB��s�i�ߔe�s�A���@���В��j�͂P�S���A�u����v���e�[�}�ɂ����e�[�}�p�[�N�u�����Ȃ탏�[���h�v�i�������s�j���ɂ���ߓ����u�ʐv�̒��Ɏ����̗X�փ|�X�g��ݒu�����B���A���ւ̃|�X�g�ݒu�͍����ŏ��Ƃ����B����ό��̎v���o���������߂��莆��G�͂����𓊔����Ăق����Ƃ��Ă���B �@�ʐ͑S����T�O�O�O���[�g���i�ό������͖�W�X�O���[�g���j�̍����ő勉�̏ߓ����B�|�X�g�͒n����S�O���[�g���ɐݒu���A�莆������ƃI�u�W�F�̃R�E�����̖ڂ�����B�I���W�i���̃|�X�g�J�[�h����������B �@�P�S���ɊJ��������I�ڎ��ł́A�P�T������N���̈������n�܂�̂�O�ɁA�n���̏��w�����Ƒ����Ă̔N�����|�X�g�ɓ��ꂽ�B���N�P���R���܂ł̊��Ԍ��肾���A���Ă����h�ɏ�݂��������Ă���B���В��́u���悩��莆���o���͈̂�̕����B����グ�Ă��������v�Ƙb�����B �������Ȃ탏�[���h�E�F�u�T�C�g�i�ʐƂ́j �N�A���j���ȁF�Q�R�̓��A��V���ɔ��� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@���k���n���N�A���j���Ȃ̃n�����p�ƃo�C�g�D�[�����p�ŁA�Q�R�{�̓��A���V���ɔ������ꂽ�B�����̓��A�́A�n�����p�Ǘ��ψ���Ǝ������ȎP���̒n���E�z���Ȋw���������P�P���Q�R������R�O���ɂ����ē��Q�����̓������s���A�����������́B �@�n�����p�Ǘ��ψ���̃t�@���E�g�D�C�E�Y�I���ψ����ɂ��ƁA�e���A���ɂ͏ߓ����⡂������ɕ���ł���A�Q�R�{�̂����P�W�{�̓��A�͉Ȋw��������̖ʂ��猩�Ă����l�������Ƃ����B �@�܂��Y�I���ψ����́A�X�Ȃ錤�����o�āA�����̓��A�̋�̓I�ȉ��l�����\����Ƌ��ɁA�ڍׂȍ�}���s���A�ǂ̓��A���Ȋw���������ɕۑ����A�ǂ̓��A���ό������ɊJ�����邩�Ȃǂɂ��āA�֘A�@�ւɒ�Ă���Ƃ��Ă���B �k�k�}�`�K�}�A���d���������P���@�m�o�n���P�O���ݒu �@���d�����̐�Ձu�k�k�}�`�K�}�v�����̂m�o�n�c�̂��w��Ǘ����邱�Ƃɔ������āA�m�o�n�@�l����ߓ�������i�R�����O�Y�������j�����N�P�O���ɍ����ɐݒu�������t���̖ؐ������P���A���ɂ���ċ����P�����ꂽ�B �@�������̗�����̉��A���E����V�l�����̓P����Ƃɓ��������B�傫�ȍ����͂Ȃ������B �@������ψ���́u���̐ݒu�ꏊ�͒��L�n�ł���A����̕��a�w�K�̖W���ɂȂ�v�ƓP���̗��R����������B�u���������Ƙb�������𑱂���v�Ƙb�����B �@���͔���P�������ق��A��������ɓW�����Ă�������퓖���̈╨�ނ����L�n���Ɉړ��������B �@����̎R���������́u����͒��Ƃ͕ʂɁA�n���҂��狖�����L�n���ŃK�}�̈ē�������v�Ƙb�����B ���֘A�L�� �P�P�^�R�O�@�k�k�}�`�K�}�A���p�����������Ē��Ɖ���ߓ�������Η� �@�W�^�R�P�@�k�k�}�`�K�}�A���p�����ɑ��ăA�s�[�������̑� �@�V�^�P�Q�@�k�k�}�`�K�}�A���d�����ɗ��p������������v��  �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�T�T�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�R�W�y�[�W�B�U�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�T�T�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�R�W�y�[�W�B�U�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�@���M�����[�L���́u���{�̊ό����v�u���A���ЏЉ�v�͂S���A���Ȃ��B�Ȃ��A���Ő��R�W�y�[�W�Ƃ����̂͗��T�Ԗڂ̔����B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�E�O���r�A �@�E�X�y���I�j���[�X �@�E�C�x���g�J�����_�[ �@�E��Q�R��J���X�g�w�X�N�[���u�N���V�b�N�J���X�g�Ɠ��A�T���ƌ����v�y�э��ۓ��A�w�A���T�O���N�L�O�ɂ��Ă̕� �@�E�C���h�l�V�A���a�������T���i����Łj �@�E���䓇�̐��R�ΎR�n�◬�Ɍ`�����ꂽ�n����^�̌`�� �@�E�č����f�C�X���E���C�N�ΎR���o�E�w�b�Y��������̉ΎR���A �@�E�v���W�F�N�g�{�[�h �@�E�ҏW������̂��m�点 �@���{���A�w�����ȊO�̍w�NJ�]�҂́A�P�C�r���O�W���[�i���ҏW��caving_journal@cj.dojin.com�܂ŁB����w�ǔN�R�����Q�V�O�O�~���\�B�n�c�a�n�w �{�X�i���j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�ƃX�L�[�̓X�i���c�n��j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�̓X�E���l�X�A�����⓴�i�l���j�A�܂������˂��Ɓ`��낸�̔��`�i�I�����C���V���b�v�j�ł��w���\�B �k�k�}�`�K�}�A�����Η��@�m�o�n���V���ȓ���� �@���N�U���ɔ��d���������̐�Ձu�k�k�}�`�K�}�v�̎w��Ǘ��Ɠ����t�������̂m�o�n�c�̂Ɉϑ��������Ƃɔ������A���A������ē����s���m�o�n�@�l����ߓ�������i�R�����O�Y�������j���������͂P�O���ɁA�ʂ̏ꏊ�ɐV���ɓ������݂��ēƎ��Ɉē����n�߂Ă���B �@�����ɂ͌��t���̔����ݒu�����B���́u�����ݒu���ꂽ�ꏊ�͒��L�n�ł���A����̕��a�w�K�̖W���ɂȂ�v�Ƃ��ė������߂ɂ����������P������\�����B �@���͂R�����܂łɓ��{�R�̖��a�@���Ƃ��Ďg��ꂽ���K�}���ӂ�푈��Ռ����Ƃ��Đ����B�U���ɂ͎w��Ǘ��҂��m�o�n�@�l���ꎩ�R�w�Z�Ɍ��肵�A�t���������ꌳ�������B �@����ɑ�����ߓ�������̏��i���Y�����́u�������͈ē���⍜���W�A���݂̓P���N����Ă����B�Ȃ��ˑR�r�������̂��B�n���������R�Ɉē��ł��Ȃ��̂͂��������v�Ɣ����B�P�O���ɒn���҂̗����ď]���̓�����̓��������ɐV���ȓ���������A��̓�������Ȃ������ʘH�ɂ͔���ݒu�����B �@����A������ɑ����͌����⏑�ʂŔ��̓P����ʍ��������������Ȃ������Ƃ��āA�P�Q���P���ɂ����������P�����邱�Ƃ����߂��B��������ψ���́u�P�Q���Q���ɂ͖�P�Q�O�l�̏C�w���s������������B���̂܂܂ł͕��a�w�K�̖W���ɂȂ�B�P���͔��������������A��ނȂ��v�Ɛ��������B ���֘A�L�� �W�^�R�P�@�k�k�}�`�K�}�A���p�����������ăA�s�[�������̑� �V�^�P�Q�@�k�k�}�`�K�}�A���d�����ɗ��p������������v�� ���m�o�n�@�l���R�̌��w�Z����Z�E�F�u�T�C�g �˒È�ߓ����@�P�W�N�Ԃ����҂P���l �@�R�ǒ��˒È�ߓ����́A���N�P������̉��ד���Ґ����Q�W���A�P���l��˔j�����B�������N�A�C���^�[�l�b�g�ł̑S�����M�ȂǂŘb��ƂȂ�A����Ґ��������X�����������A�P�N�ԂłP���l����̂́A�����X�N�ȗ��P�W�N�Ԃ�ŁA���ߓ����̃u�[���ė��ƌ��������B���b�L�[�ȂP���l�ڂƂȂ����O�d���̕v�w�ɂ́A���ό�����i�ۋ{�M�K��j����L�O�i�Ƃ��ēV�R�N�G�H���t���y�A�h����������ꂽ�B �@�˒È�ߓ����́A�������N�ɃI�[�v���B����Ґ��͕����Q�N�ɉߋ��ō��̂P���R�S�T�U�l���L�^���A�R�N�ƂS�N���P���l�����B�T�N����W�N�͂W�O�O�O�l����X�O�O�O�l�ƂȂ�A�X�N�ɍĂтP���l�����B�Ȍ㌸���X���������A�Q�Q�N�ɂ͂T�S�Q�T�l�ʼnߋ��Œ�܂ŗ�������ł����B�������A����ό�����̃z�[���y�[�W�ł̏Љ�̂ق��A���{�ő勉�̏h�E�z�e���\��T�C�g�u���������v��u�l�`�o�o�k�d�ό��K�C�h�v�u���ԁE�������v�Ȃǃl�b�g�̗L���T�C�g�ɂ��f�ڂ��Ă���������ʂ��o�āA�Q�R�N����͈�]���đ����X���B�Q���T�O�O�O���N�O�̐_��I�ȏߓ����ԋ߂Ō����ł��邱�Ƃ��l�Q�O�O�~�Ƃ������̏ߓ����Ɣ�ׂĊi���̓��ꗿ�����Ԃ������āA�Q�T�N�͂W�O�Q�Q�l�A�Q�U�N�͂W�U�O�R�l�ɂ܂ʼn��Ă����B���Ƃ��́A�P������S�̓I�ɑ����Ă��邪�A���ɂW���͑O�N��V�������̂R�T�O�O�l������B�~�͈���T�O�O�l���K���l�C�������B �@����A�P���l�ڂƂȂ����̂́A�O�d���T�R�s�̕Љ����i����i�U�P�j�ƍȂ݂��コ��i�T�R�j�B�ۋ{����L�O�i�̖ژ^����n���A���̂��L�����u���̏��v������}�����B�Љ��v�w�́u�������R�ǒ��ɏh�����A����Ɠ������ɂ����Ă��܂����B����̌i�F�͑f���炵���A�{���Ɉꌩ�̉��l������܂��B�˒È�ߓ����́A�X�}�z�̊ό��n�����L���O�Œ��ׂď��߂ė��܂����B�܂����P���l�ڂ̋L�O�i������������Ȃ�Ďv���Ă����܂���ł����̂ŁA�勻�����Ă��܂��v�Ɗ�т������Ă����B�ߓ����̌��w�́A���ʃT�[�r�X�Ƃ��Ă���蕔�N���u�̑�쎡��\���ē������B�ό�����ł͂P���l�˔j�̋L�O�ŁA�y�E���j���ƂȂ邱�̓��ƂQ�X���A�P�Q���T�A�U���A����҂ɓ��Y�̃~�J�����v���[���g���邱�Ƃɂ��Ă���B�ۋ{��́u������@��ɉƑ��A�F�l��ƂQ�x�A�R�x�ƗR�ǒ���K��Ă��炦��B���̊ό��������t�����p���Ēn�抈������ڎw�������v�Ƙb���Ă����B �@�ߓ����̓����͉�����P�O�O���[�g���Œ����͂Ȃ����A�낤�������n�����悤�ȁu���X�̑�v�Ⓑ�����Z���`�̏ߓ����V�䂩��L�т�u�j�V��̊ԁv�Ȃnj��ǂ��낪�����ς��B���ꗿ�͑�l�Q�O�O�~�A���w���ȉ��P�O�O�~�B�Q�O�l�ȏ�̒c�̂̏ꍇ�́A��l�P�U�O�~�A�q�ǂ��W�O�~�B�N�Ԓʂ��ēy�E���j�A�j���ɃI�[�v���B�q�ǂ������̏t�A�āA�~�x�݊��Ԓ��͖����J���Ă���B ���R�ǒ��ό�����E�F�u�T�C�g�i�˒È�ߓ����j ���A�Ƃ炷�����@�l���E�����⓴�u�d���y�u�v �@�l���s�k��������̊ό��ߓ����u�����⓴�v�ł��̂قǁA���A��������ōʂ�C���~�l�[�V�����u�d���y�u�v���n�܂����B���Ԃł��y���߂�̂������ŁA�K�ꂽ�l�͒n���ɍL����_��I�Ȍ��i�Ɍ������Ă���B���N�Q���Q�X���܂ŁB �@�C���~�l�[�V������݂����̂́A���i�͔���J�ƂȂ��Ă���u�悤�������v�B�j���[�W�[�����h�̓��A�ɐ�������y�{�^�����C���[�W���A�S����Q�T���[�g���̂����Q�O���[�g���̕ǖʂɁA�P���U�狅�̂k�d�c�i�����_�C�I�[�h�j�d��������t�����B�������������A�ǂ𗬂ꗎ���鐅�H�ɔ��˂��Č��z�I�ȋ�Ԃ����o���Ă���B �@�_�����Ԃ͌ߑO�X������ߌ�T���܂ŁB�₢���킹�͗����⓴�i�d�O�T�R�|�T�S�R�|�O�P�O�W�j�ցB �������⓴�E�F�u�T�C�g �V��̃U�g�E���V�ɂ��̃L�����N�^�[�̖��O �@�f��̂��̃L�����N�^�[�Ȃ�A���̒������āu���킢���I�v�Ƌ��Ԃ�������Ȃ��B�u���W���̉Ȋw�҂����������V��̃U�g�E���V�ɁA��k�̂悤�����҂�����̊w���������B �@���A�ɂ��ޖڂ��މ������V��̃U�g�E���V�ɂȂ��݂̂���w�����t����ꂽ�B�w���uIandumoema smeagol�v�́A�i�E�q�E�q�E�g�[���L���̏����w�w�֕���x�ɓo�ꂷ��A�w�ւ̖��͂Ɏ��߂��ꂽ����ȃz�r�b�g�u�S�N���v�̖{���̖��O�u�X���A�S���v�ɂ��Ȃ��̂��i�u�S�N���v�͓��{��ł̏����ł̕\�L�B�����f��w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x�ł́u�S�����v�j�B �@�J�i�_�̃}�M����w�̃N���j�̐��ƃN���X�g�t�@�[�E�o�h�����́A�u���̃U�g�E���V�̐����w�I�����ɂ悭�������w���ł��v�ƌ��B���A�̒��ň�l�ڂ����ŕ�炵�Ă����X���A�S�����A�����N���̊ԂɃk���k�������������̃S�N���ɕς�������悤�ɁA���̃U�g�E���V�́A�Â����߂��߂������A�ɂ��ނ����ɁA������o�ĐF�f�̑唼�������Ă��܂����A�ƍl�����Ă���B �@�o�h�����͍���̌����ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B�������A���A�łЂ�����ƕ�炷�U�g�E���V�ɋC�̗������w�����������Ƃɋ����������A���̐����w�I�����ɋ����S�������Ă���B �@�U�g�E���V�̓N���j�����A�N���ڂł͂Ȃ��U�g�E���V�ڂɑ����Ă���B�ꌩ�A�N���̂悤�����A�N���̑̂��������ƕ�������Ȃ�ڂ��W�ł���̂ɑ��āA�U�g�E���V�̓������ƕ����͖������Ă��Ă��т�͂Ȃ��A�ڂ��Q���B �@�U�g�E���V�ڂ̐����͂U�T�O�O��ȏ�m���Ă��邪�A���̑����͓y�됶���Ɠ����悤�ȎG�H���̕����҂ŁA�ł�s�������Ȃ����ߕߐH�҂ɂ��댯�ł͂Ȃ��B �@�o�h�����ɂ��ƁA�U�g�E���V�ڂ̌����́u�܂��n�܂�������v���Ƃ����B�ŋ߂́A�U�g�E���V�̐V�픭���̕������Ă��邪�A�����Ƒ����̐V�킪�����邾�낤�Ɨ\�z����Ă���B�S�N���̖���t����ꂽ�V��̓u���W���쓌���̃~�i�X�W�F���C�X�B�����W�����X�ߍx�̓��A�Ŕ������ꂽ���A�����҂̃u���W���l�Ȋw�҂̘b�ł́A���A�͕ی삳��Ă��炸�A���̃U�g�E���V���ق��̏ꏊ�ւƍL�����Ă����Ƃ͍l���ɂ�����ł̂����������A�Ƃ����B �@�č��j���[���[�N�s�ɂ���A�����J���R�j�����ق̃N���w�҃m�[�}���E�h�E�v���g�j�N���́AIandumoema���̃U�g�E���V�͂ǂ�����A�ɂ����������Ă��Ȃ��悤���Ǝw�E���A�u����̔����́A����ȂɈٗ�̂��̂ł͂���܂���v�Ɛ�������B�u�������́A�������ł͂���܂��������ɁA�n����ɂ��ޑ��l�Ȑ�����V���������ẮA���O��t���Ă���̂ł��v�ƃo�h�����B����́A���Ԃ������ĖړI�n���߂����z�r�b�g�̗��Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ��B  ���A������т₩�Ɂ@���Ԃ��ܓ��Q�X������u�ԕ���v�@���ԂƃC���~�l�[�V�������� ���A������т₩�Ɂ@���Ԃ��ܓ��Q�X������u�ԕ���v�@���ԂƃC���~�l�[�V���������@�������c���s�ꍪ���̂��Ԃ��ܓ��łQ�X�����畽���Q�W�N�N�R�����܂Łu���Ԃ��ܓ��@�ԕ���v���J�Â����B���A��������т₩�ȃC���~�l�[�V�����ŏ�����B �@��N�ɑ������Ńe�[�}�́u�ԁv�B�d���Ƒ��Ԃ�g�ݍ��킹�����������B�o���ɂ́u���̉��L�i�����낤�j�v���{���B���������Ŋϗ��ł���B�����ɓ_�������s���B �@���Ԓ��A�P�O��ނ̃X�C�[�c�i�����h�����N�t���j�Ɠ��������Z�b�g�́u�~�̂r���������� �e�������� �������Ԃ��ܓ��v�i�P�P���Q�X���A�O���肠��j�A�����ł̑ꍪ��a�R���T�[�g�i�P�Q���T���`�����Q�W�N�P���R�P���j�A���Ԃ��ܓ����܂�i�P�Q���U���j�Ȃǂ̍Â�������B �@�u�ӂ邳�Ɗ��v�ɂ�銄��������A�C���^�[�l�b�g��X�}�[�g�t�H������A���P�[�g�ɓ�����Ƒ�l�̓����������z�ɂȂ�B�ق��ɔ��X�̂ӂ邳�Ɗ��R�[�i�[�̖��Y�i���R�������ɂȂ�B�����\�Z���g���莟��I������B�₢���킹�͊Ǘ��������@�d�b�O�Q�S�V�i�V�W�j�Q�P�Q�T�ցB �@�c���s���H�ό��ۂ̉����Ȃ��ݎ�C�卸���ό��W���A�Ǘ��������c�Ɖۂ̐؍X����A���R���`����͂P�Q���A��������Ђ�K��A������Ăъ|�����B ���n�������̗̂v�����A�i�q�U�ЁA���s�㗝�X�Ȃǂ����͂��Ď��{������{�ő�K�͂̊ό��L�����y�[���u�ӂ����܃f�X�e�B�l�[�V�����L�����y�[���v�̃A�t�^�[�c�b���B�����C���~�l�[�V�����͍�N�ɑ����Q��ځB �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g  ������T�����F�C���h�l�V�A�ց@�X���o�������A���A�U�Q�����@�ό��A�������m�ۂɊ��ҁ@���s ������T�����F�C���h�l�V�A�ց@�X���o�������A���A�U�Q�����@�ό��A�������m�ۂɊ��ҁ@���s�@�����ّ�T�����i���s�s�k��j�����āA�C���h�l�V�A�ŐV���ȓ��A�U�Q�������B�ꏊ�͓쓌���̃X���o���ŁA�l���̔����قǂ̑傫��������B�������ʂ̓C���h�l�V�A���{�Ȃǂɕ���A���s���ɔY�ތ��n�̐������m�ۂ�V���Ȋό������Ƃ��Ċ��҂���Ă���B�P�O���R�P���ɓ��{���A�w��Ŕ��\�����ق��A�����W���ɂ͒����ŊJ���ꂽ�A�W�A�g�����X�J���X�g��c�ł������B�����Ŗ@�w���S�N�̍��ؗE�u�N����i�Q�Q�j�́u���������������Ɍ������i�݁A���n�̔��W�ɂȂ����Ăق����v�Ƙb���Ă���B �@�X�N�Ԃ�̖{�i�I�ȊC�O�����ŁA���Ԃ͂W���P�W���`�X���Q�P���B�����R�l���܂ނV�l�̕������A�Q�P���Ԃɂ킽�蒲�������B�ꏊ�͓��̓쓌���Ɉʒu����}�n�j�������ӁB���͑S�̂��ΊD��ɕ����Ă��邽�߉J�����n�\�Ɏc��ɂ������������ɒ[�ɏ��Ȃ��B�܂��T�o���i�C��̂��ߊ����ƉJ��������A�����͐��s���ɔY�܂���Ă���B �@���������͂Q�O�P�S�N�P���A���ɑ傫�ȓ��A�����邱�Ƃ�`����C���^�[�l�b�g�L���������B���N�R���A�������m�F�����ہA���n�̒T���Ƃ���u�}�n�j�������ӂɂ͓��A���P�O�O�ȏ゠��v�Ƌ�����ꂽ�B������������������͐��{�W�҂ɒ��ڏo�����Ȃǂ��Č����A���N�S���ɒ����̋����B �@����Łu�{�i�I�ȊC�O�����͂ǂ̕������o���������A�s���������v�ƍ��ؑ����͐U��Ԃ�B���̂n�a��A�C�O�����o���̂���l�ɒ������@�����B�܂����[�v�̏�艺��⑪�ʁA�L�����v�����̎��H�ȂǁA�����ŌP�����d�˂��B�n�a����̃J���p���ƃX�|���T�[�����t������������R�U�O���~�����B�����B �@���A�̑��݂͌��n�̑��l�̊ԂŒm���Ă������A�����ɂ͋Z�p�ƌo���A��p�������邽�ߎ��{����Ă��Ȃ������B���ؑ�����͒n�`�}��n���}�𗊂�ɖڐ���t���A���l�����������蒲�������Ď��X�Ɠ��A�������B �@���n�̓W�����O���ɕ���ꓹ�͂Ȃ��A���l�ɓ����J���Ă��炢�Ȃ��璲����i�߂��B���߂̂R���Ԃ����łS�O���̓��A���B�v�U�Q���t���A�����R�T�����[�U�[���W���[�ő��ʂ���ȂǓ��������������B�Q�O�ɂ��Ă͓����n�}�܂Ŋ����������B �@���ɂ͓������a�T�O���[�g���̑�K�͂ȓ��A��A����R�L���قǂ̒������A���������B���̗���Ă��铴�A������A���߂��܂Ő��ɂ���Ȃ�������̒����������Ƃ����B��������͉��⍜�A���������������������B���{�ɂ͎����A��Ȃ����ߎʐ^�ŋL�^���Ă���B�����́u���݁A���{�̌����҂Ɋm�F���Ă�����Ă���B�V��̐����Ȃǂ��������������邩������Ȃ��v�Ɗ��҂��Ă���B �@������A�C���h�l�V�A���{�⌻�n�̍s���W�҂֕B�����̐��̗��ꂩ��n�����̈ʒu������ł���\����A���{�̓��A�ό��Ȃǂ��Ɋό������Ƃ��Ẳ\����������B�u�ǂ̂悤�ȌP��������K�v���v�Ȃǂ̎��₪����A�������������Ƃ����B �@���ؑ����́u���n�̐l�ɋ����������Ă��炦���̂͐��ʂ̈�B�����ł��v���ł����Ƃ�����ꂵ���B��y�ɂ��������������ɍs���Ăق����v�Ƙb���Ă���B ���E��Y�n�����p�̏ߓ����A�O���l���s�҂̗��������炯�� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@���k���N�A���j���Ȃ̃n�����p�ɕ����ԓ��X�ɂ́A�e�B�G���N���A�_�E�S�[�A�X���\�b�g�Ȃǂ̐_��I�ȏߓ������_�݂��邪�A���̃x�g�i�����\���鎩�R��ς��O���l���s�҂̗��������炯�ɂȂ��Ă���B �@�_�E�S�[�ߓ����́A�����̐Β����⡂����R�̔�������n��o���Ă��邪�A���ł͓����̂�����Ƃ���ɗ��������݂���B���̑�����������ŏ����ꂽ���̂��B �@�C���N��y���L�ŏ����ꂽ���̂�����A�Œ��������̂�����B���[�v���g�����A�����g�܂Ȃ��Ɠo��Ȃ��悤�ȂƂ���ɂ܂ŗ�����������A������Ƃ͍�����ɂ߂�B �@�n�����p�Ǘ��ψ���̃t�@���E�g�D�C�E�Y�I���ψ����ɂ��ƁA�������̓n�����p�����E��Y�ɓo�^���ꂽ�P�X�X�S�N�ȑO���炠�����Ƃ����B�����ꂽ���e�͂͂����肵�Ȃ����A�啔���́u�����ɗ����v�Ƃ����L�O�̗��������B �@�Y�I���ψ����́A�u���������������߂ɂ́A�ǂ����K�v������܂����A���E��Y�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ǘ��ψ���͌��݁A�����O�̐��ƂɈ˗����āA�őP�̕��@��T���Ă�����Ă��܂��v�Əq�ׂ��B �����E�͓�ȁ@��˂��@���Ă�����ߓ������I�@�܂�Œn���{�a �y���ؐl�����a�����z �@�͓�ȁE�����_�����������ɏZ��ł����h������̒�ň�˂��@���Ă�����A�v���������_��I�ȓV�R�ߓ����������B���̃j���[�X�������ƁA�ߓ�������ڌ��悤�Ǝl���������瑺���B���������B �@�ߓ����̔����ҁA�h����͋L�҂Ɂu���N�O���炱�̈�˂��@��n�߂����A�����ǂ��ɂ��o�Ă��Ȃ������B����A�ēx�@���Ă݂���A�v���������ߓ������������v�Ƌ������Ȃ��������B �@�ނ̘b�ɂ��A���̈�˂͂Q�O�O�V�N����@��n�߂����A�y���������ƒ��f���Ă����B���N�̍��c�߂̑O�A�ēx�v�������Ĉ�˂��@��n�߂Ă݂�ƁA�y�낪�����Ă��邱�ƂɋC�t�����B���̌�X�Ɍ@��ƁA�n���ɖ����Ă����������������Ƃ����B ���ꏉ�̓����悤�̐��X�I�[�v���@�ߓ����ŏn����P�T�O�O�~�` �@�ߓ��������p�����Î𑠉^�c�Ȃǂ���|����C���^�[�����N����i�������A�L�삠���ݎВ��j�͂T���A�ߔe�s�����ɓ����悤���X�u���i���j�̑������O�X�v���J�X����B�ߓ����łP�N�ȏ�n�������������悤�⓯�Ђ��J�����������悤�����ޗ��ɂ����\�[�X�u�����悤���_���v��V��������B�u�����悤��H��ցv���e�[�}�Ɍ�����ό��q�ɕ��L���o�q���Ă����B�����悤�̐��X�͌����ŏ��߂ĂƂ����B �@���Ђ́A�Â�����e���܂�Ă��铤���悤�������̖����������Ă�_�ɒ��ځB�U�N�O���瓤���悤�̎s�꒲��������@�Ȃǂ��������Ă����B �@�L��В��ɂ��ƁA���Ђ����p����ߓ����ŏn��������ƃR�N�₤�ܖ��������A�����Ԃ̏n���ŁA�ӂ��悩�łȂ߂炩�Ȑ�G��ɂȂ�Ƃ����B���O�Ŏ��{�������H�A���P�[�g�ł́A�P�N�ȏ�n�������������悤�ɐl�C���W�܂����B �@�L��В��́u�����悤�͉�����\���锭�y�H�i�B�`�����p�����Ȃ�����V���Ȓ�Ă����Ă��������v�ƈӋC���ށB�����O����ό��q���������钆�A�u�����ȓy�Y�i�����߂��Ă���B�����p�Ƃ��č��i���ȓ����悤�������O�ɍL�߂Ă����v�Ƙb�����B �@���X�ł́A�����悤���P�ꂩ��̔��B�p�b�P�[�W�ɂ��������A�������������o�����B �@�����悤���_���͗����A���A�m���̂R��ށB���ꂼ��̗����ɍ����悤�ɃS�}����j���j�N�Ȃǂ�g�ݍ��킹�Ă���B�P�P�T�O�O�~�i�ō��݁j�B�R�Z�b�g�͂T�O�O�O�~�i���j�ł��蔠�ɓ����Ă���B �@�L��В����A�C�f�A���āA���Őꖱ�̖L�얾�������}�[�P�e�B���O�⏤�i�u�����f�B���O�A���q�ŃV�F�t�̖L��P�K���������v����|�����B �@�L��В��́u�Ƒ��ō��グ�����i�B���ꂩ����`�����p�����Ȃ�����V���Ȓ�Ă����Ă��������B���X�����_�ɓ����悤�̖��͂M���Ă����v�Əq�ׂ��B ���L����ЃC���^�[�����N����E�F�u�T�C�g  �@�����X�y���I�N���u�A�����S�����A��������(Mongolian Cave Research Association)�A���s����w�T�����ɂ�钲�����uMongolian Caves Report 2008-2014�v�����s���ꂽ�B �@�����X�y���I�N���u�A�����S�����A��������(Mongolian Cave Research Association)�A���s����w�T�����ɂ�钲�����uMongolian Caves Report 2008-2014�v�����s���ꂽ�B�@�����X�y���I�N���u�𒆐S�Ƃ������{���ƃ����S�����A��������Q�O�O�W�N�A�Q�O�P�Q�N�A�Q�O�P�S�N�̂R��A�����S���k�����Ɉʒu����t�u�X�O���Εt�߂ɂĒ������s�������́BUrkhet Cave(������227.2m�^���፷64.4m)�AKhaichlag Cave(������34.0m�^���፷18.0m)�AKhuit Cave(������190.1m�^���፷32.7m)�AKhuit Cave No.2(������11.9m�^���፷1.1m)�AWhite Rock Cave(������95.0m�^���፷61.1m)�AZuun Khargany Cave(������25.2m�^���፷10.1m)�̌v�U���𑪗ʐ}�ƖL�x�Ȏʐ^�Ƌ��ɕ��Ă���B���{�Ƃ͈قȂ�������������S���̓��A��m�邤���ŋM�d�ȂP�����B �@�`�S�T�C�Y�Q�S�y�[�W�B�I�[���J���[�B�Љ��T�O�O�~�B�P�O���Q�W�����s�B �@�₢���킹�͓����X�y���I�N���u�܂ŁB �������X�y���I�N���u �E�F�u�T�C�g �ߓ����֊O���l�Ăэ��߁@���������A�ܗ֎���Ɏ��ꋭ���@���� �@�Q�O�Q�O�i�����R�Q�j�N�����ܗցE�p�������s�b�N������ɁA�����������u�����ߓ����v�i���������j�ɊO���l�ό��q���Ăэ������Ǝ��g�݂��������Ă���B�V���������{�݂̉��C�����{�����ق��A�����Q�V�N�x���ɂ͑�����ɂ��ē��ȂNJO���l�̃j�[�Y�ɑΉ������������s���B�ߓ�����K���ό��q�͑S���I�ɒ�����Ă���A���{�l�ό��q�̑����ɂ��Ȃ���_�����B �@�ߓ����ւ̊ό��q�́A�C�w���s�̒c�̋q�����������Ƃ�����ɑS���Ō����B�֓���̋K�͂��������ߓ������A�����Ґ������a�T�O�N��̖�Q�O���l���s�[�N�Ɍ������A�����Q�U�N�x�͂U���U�O�O�O�l�ƍŐ����̂قڂR���̂P�ɒቺ���Ă���B �@�������A�ߔN�̖K���O���l�̑����ɔ����A�O���l�̓����҂������Ă���A�u���ɂ���Ă͒����A����A�W�A����̊ό��q���S�����҂̂Q���ɏ��v�i�����j�Ƃ����B �@�s�͓�����K���O���l���s�҂��R�Q�N�ɂ͂Q�T�N�i�U�W�P���l�j�̂Q�{����P�T�O�O���l�ɖc��ނƗ\�z�B�������u�����ܗւ͊O���l�q�𑝂₷��D�̋@��B����̐��𐮂���ׂ����v�i�͑����v�����j�Ɣ��f���A�Q�T�N�x�ɓ����̏Ɩ���V���������{�݂����j���[�A���B�Â������h�ɂ����đւ����z�e���u�������̕��@�͂Ƃ̂����v�i�����I��j�����N�T���ɃI�[�v�������B �@����ɂQ�V�N�x���ɁA�i�P�j�����T�̂i�q�w���ӂł̌��O�����k�`�m�u�v���|�e���v�����i�Q�j�ό��ē��̑����ꉻ�i�R�j�ό��p���O�g�C���̉q���ʂ̌���Ƌ@�\�����|�Ȃǂ����{�B�X�}�[�g�t�H�������p���������ē�����������B �@�����Q���ɂ́A�H�F���i�R�������I�s�j�ȂǑS���X�̏ߓ����W�҂������ɏW�܂��āu��Q�W����{�ߓ����T�~�b�g�����������v���J���A�����̎��g�݂��܂߂��O���l�q�𑝂₷���߂̕�������c���A�X�����A�g���邱�Ƃ��m�F�����B �@�����ɂ́A�X�̒��ŃE�I�[�L���O�Ȃǂ��s�����ƂŃ����b�N�X���ʂ����߂�u�X�уZ���s�[�v�Ƃ������A�L���Ȏ��R�������ό������������B�͑������́u�O���l�q�����łȂ��A�����q�ɂ������A�s�[�����Ă��������v�ƈӋC���݂������Ă���B �������ۏ���E�F�u�T�C�g�i�����ߓ����j �����{�ό��ߓ�������E�F�u�T�C�g

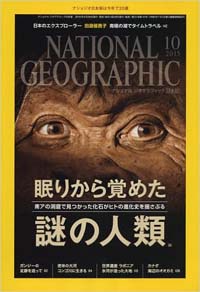

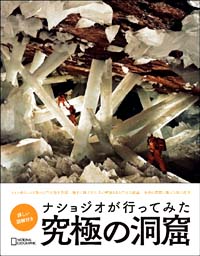

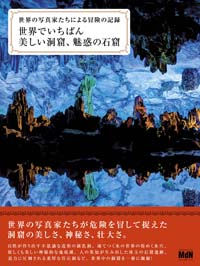

�@�P�i��j�́A�\�����̐V���S�}�[�N�A�������Ɛ��A�����ĎO���W�I�p�[�N�B �@�������̑�Q�n��Ɨ�����z�e�����f�U�C���B���̃t�@�C���͔i�ŁA�������z�z����邱�Ƃ�����Ƃ������A���́B�`�S�T�C�Y�B�@�����ۂ͉摜�̔������͓����B �@�����P�i���j�́A�\�����̑�R�n��A������Q�n����f�U�C���B��f��������Ȃ������̂��s���{�P�ƂȂ��Ă���A�c�O�Ȏd�オ��B�`�S�T�C�Y�B�R�Q�O�~�B�w���͗����X�g�n�E�X���X�A���ό���قɂāB �����E�F�u�T�C�g �����암�ɂW���N�ȏ�O�̃q�g�̎��A�l�ޑ�ړ��̗��j���������邩 ���� �y�t�����X���a���E�C�����h���t�����X�n�挗�p�����z �@�����암�Ŕ������ꂽ�q�g�̎��ɂ��A�����l�ނ��A�t���J�嗤�𗣂ꂽ�������A�ʐ����ő�łV���N�����������Ƃ̏؋�������ꂽ�Ƃ��錤�����ʂ��P�S���A���\���ꂽ�B �@�p�Ȋw���l�C�`���[(Nature)�Ɍf�ڂ��ꂽ�����_���ɂ��ƁA�����l�ރz���E�T�s�G���X(Homo sapiens)������̒����ɓ��B�����̂́A�W���N�`�P�Q���N�O���Ƃ����B������č���A�l�ޑ�ړ��̒n�}��������������\��������B �@�_���������M�҂ŁA�p�����h����w���j�o�[�V�e�B�[�E�J���b�W(University College London�^UCL)�̌����҂̃}���A�E�}���e�B�m���E�g���X(Maria Martinon-Torres)���̓l�C�`���[���Ɂu��ʂɎ�����Ă��郂�f���ł́A�����l�ނ��A�t���J���o���̂́A�ق�̂T���N�O�Ƃ���Ă���v�ƃR�����g�B�u����̌����ł����́A�z���E�T�s�G���X��������͂邩�ɑ��������ɃA�t���J�𗣂ꂽ�ƍl���Ă���v�ƌ���Ă���B �@�����l�ނ����ǂ����ړ��o�H�ɂ��Ă͂܂��s�������A���A�t���J���瓌�A�W�A�Ɏ���o�H�Ƃ��čł��\���������̂́A�A���r�A����(Arabian Peninsula)�ƒ��������f���郋�[�g�ł��邱�Ƃ��A����܂ł̌����Ŏ�������Ă���B �@�܂�����̌��ʂ́A��Q�O���N�O�ɓ��A�t���J�ŏo�������ƍl�����Ă���ŏ��̌����l�ނ́A���B�Ɍ�������肩�Ȃ�O�ɒ����ɑ��ݓ���Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B �@�z���E�T�s�G���X�����B�嗤�ɓ����������ɂ��āA�ނ炪���݂̒����Ɍ���Ă��班�Ȃ��Ƃ��S���N��́A������S���T�O�O�O�N�O��葁���������Ƃ���������؋��͑��݂��Ȃ��B �@�_���ɂ��ƁA�����E����(Daoxian)�ߍx�ɂ��铴�A���́A�G�قǂ̐[���̊D�F�����S�y�w���甭�@���ꂽ���S�V�́A�u����l�v�̎��ɍ�����������������Ă���Ƃ����B �@���̎�����ɂ��Ę_���̎��M�҂�́A�A�t���J����ړ����Ă����l�ޏW�c�������\�������Ȃ��A��ł����z���E�G���N�g�X(Homo erectus)�Ȃǂ̑���̏����l�ނ���i�������l�ޏW�c�ł͂Ȃ��Ǝw�E���Ă���B �@�����`�[���͂����̎��ƂƂ��ɁA�M��������R�W��̍������@�����B���W�{�̒��ɂ͐�Ŏ�T��̂��̂��܂܂�Ă���A��������̂��傫�������W���C�A���g�p���_�����̈���B�������A����͌�����Ȃ������B �@�_���厷�M�҂̒����Ȋw�@(Chinese Academy of Sciences)�̗���(Wu Liu)���́A�`�e�o�̎�ނɁu���A�̊����画�f����ƁA�����͐l�Ԃ̏Z���ł͂Ȃ�������������Ȃ��v�ƌ���Ă���B �@����̌����ɂ��A�����̌Ñ�l�ނ̗��j�N�\��������������B�A���r�A�����ȓ��ŁA����܂ōŌÂƂ���Ă����z���E�T�s�G���X�̏؋��́A�����E�k��(Beijing)�x�O�̓c����(Tianyuan Cave)�Ŕ������ꂽ�A�ő�łS���N�O�ɂ����̂ڂ���̂������B  �����`�����u�f�`�l�`�v�@�P�W�A�Q�S���ɒ����ōď�f �����`�����u�f�`�l�`�v�@�P�W�A�Q�S���ɒ����ōď�f�@���H�A���s���ł͉f��̏�f���C�x���g�������g�܂�Ă���B�푈�̔ߌ������߂�G��̍ď�f��A���炵���f���I�ԓ��[�Ȃǂ�����A��Î҂͂o�q�ɗ͂����Ă���B �@�����m�푈�Ō���ƂȂ���������`�����f��u�f�`�l�`�i���܁j�@�����i�����Ƃ��j�̉ԁv�̏�f��P�W�A�Q�S���A���s������،��Z�g���̎s���a�قŊJ�����B��w���Ј���ł������f���s�ψ���̑�ː^�ꎖ���ǒ��i�U�Q�j�����恁�́u��n���Ȃ����A�푈�ɉ��S���Ȃ����a�ȉ���A���a�ȓ��{��ڎw�������v�ƁA��f�Ɉӗ~��������B �@�f��́A�����m���̓��A�ŋN�����S����`���B�K�}�͉���ŏߓ������w���B�����͉���Ɏ������鑽�N���ŁA�������������ɂ��̗t�ŕ�Ƃ����B�����̂������y�����H�ׂ镽�a�ȓ��X��D���������B��̒n�����A��l�̕�e�̖ڂ�ʂ��ĕ`���B�剉�͒���������B���ɚ���������炪�o�����Ă���B���V�L�ēB �@�����I���T�O�N�ɂ�����P�X�X�U�N�A�����̎�����`���悤�Ɛ��삳�ꂽ�B�����̋L�^�t�B�������g���Ă���B��˂���́u�����I���V�O�N�ɂ�������炸�A�ČR��n�̖��͏��ς�炸�A���a�����̂��Ă���v�Ƙb���B������������̌���ȂǂɊS�������Ă��炨���ƍď�f���邱�Ƃɂ����B �@�����͌ߌ�P���Ɏt���J�n�B��f�͓��P���S�O������B���O�̐\�����݂��K�v�B���w���ȏオ�ΏۂŊe��撅�Q�O�O�l�܂ŁB���ꗿ�͐ݒ肵�Ȃ����A�Q���҂ɂ͎t���ŃJ���p�p�̗X�֕����戵�[��z�z����B�₢���킹�͎��s�ρ��d�O�X�O�|�R�Q�O�O�|�Q�R�P�S���ցB ���{��i�̕���ɂȂ����̂́A�����s�ɕ~�̐ΊD���u�����i�R�[�����K�}�A�J�[�u���[�K�}�j�v�B �����s�E�F�u�T�C�g�i���s���a�فj ���u�f�`�l�`�|�����̉ԁv����f���s�ψ������u���O  �s�[�^�[�p�����ʉf��u�o�`�m�v���J�A�x�g�i���̐��E��Y���o�� �s�[�^�[�p�����ʉf��u�o�`�m�v���J�A�x�g�i���̐��E��Y���o���y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�s�[�^�[�p�����ʉf��̍ŐV��u�o�`�m �`�l�o�[�����h�A���̂͂��܂�`�v���A�x�g�i���łP�O���X���Ɍ��J�����B��f����́A�M�����N�V�[�V�l�}�A���b�e�V�l�}�A�b�f�u�V�l�}�ȂǁB���{���J�͂P�O���R�P���B �@���f��̈ꕔ�̃V�[���ɂ́A�k�����N�A���r���Ȃ̐��E���R��Y�A�t�H���j���E�P�o�����������̃n���G�����A�ŎB�e���ꂽ���i���g���Ă���B�Q�O�P�S�N�A�P�O�l�̐��Ƃ������A��K��A�R�c��ʐ^�ȂǗl�X�Ȍ`���œ��A�̕��i���L�^�B�u���[�o�b�N�����ɂ��A�s��ȃV�[�������������B�n���G�����A�͐��E�łR�Ԗڂɑ傫�ȓ��A�Ƃ��Ēm���Ă���B �@���f��ɂ́A�n���G�����A�̂ق��A���������E���R��Y�ɔF�肳��Ă��铌�k���N�A���j���ȃn�����p��A���E������Y�̍g�̓f���^�n���j���r���ȃ`�����A�����ԕی��̗Y��Ȏ��R���o�ꂷ��B �@�ē̓W���[�E���C�g�A�o���҂̓q���[�E�W���b�N�}���i���Ђ��j�A�M�����b�g�E�w�h�����h�i�t�b�N�j�A���[�j�[�E�}�[���i�^�C�K�[�E�����[�j�A���[���@�C�E�~���[�i�s�[�^�[�p���j�ȂǁB ���֘A�L�� �T�^�Q�@�@�z���A�t�H���j���E�P�o�������������f�惍�P�n�ɐl�C ��Oxalis Adventure Tours�E�F�u�T�C�g�iHang En Cave(�n���G�����A)�j �@���{�ό��ߓ�������ɂ���Q�W����{�ߓ����T�~�b�g�������������Q���A�����s�������S���������ŊJ���ꂽ�B �@�����ɂ͊ό����u�����ߓ����v�����邱�Ƃ���J�Â��ꂽ���̂ŁA���{�ό��ߓ�������ɉ���������A�����A�R���ȂǂP�s�W���̎����́A�^�c�c�̊W�҂��W�܂����B�O���l�q�𑝂₷���߂̕���Ȃǂɂ��ċ��c�A�X�����A�g���邱�Ƃ��m�F�����B �����{�ό��ߓ�������  �@�����̌����҂ɂ�鎷�M�ŁA���@�̗l�q�Ɗw��I���ʂ�`����u�V���[�Y��Ղ��w�ԁv�̂P�O�S���ځu���ɐ��������Ί�l�@����̓�����ՂƐl�����v�����s���ꂽ�B �@�����̌����҂ɂ�鎷�M�ŁA���@�̗l�q�Ɗw��I���ʂ�`����u�V���[�Y��Ղ��w�ԁv�̂P�O�S���ځu���ɐ��������Ί�l�@����̓�����ՂƐl�����v�����s���ꂽ�B�@�Ί_���̐V�Ί_��`�i��ʓ��Ί_��`�j���ݒn�Ŕ������ꂽ���ۊƍ��c���i����ق����˂���j������ՁA����̂����Ȃ탏�[���h���ɂ���T�L�^������Ղ��猩�������l������L�킩�牫��l�ގj�̓���Љ�Ă���B���A�l�Êw�̈�ʐ}���ɂ��ŐV���ƂȂ��Ă���B �@�R��^�i���B������АV��Д��s�B�`�T�T�C�Y�X�U�y�[�W�B�I�[���J���[�B�艿�P�C�U�O�O�~�i�ŕʁj�B�P�O���Q�������B �@�w���͏��X�ق��A�I�����C���X�g�AAmazon.co.jp�A�y�V�u�b�N�X�ق��ɂāB ���{�V���[�Y�ɂ́A���ɂ����A�l�Êw�Ɋւ�����̂�����B�R�U���ځu�����R�n�̓ꕶ�����@��ߋ���ՌQ�v�B�R�V���ځu�ꕶ�����̋N����������@��������E���J���A�v�B ��������АV��ЃE�F�u�T�C�g ��^�N�}�̎w�̉��Δ����c�����̏ߓ����Ł@�j�z���I�I�J�~�̎��� �@���{�����T������͂X���Q�U�A�Q�V���ɒ����s���̓��A�̒������s���A��N�̒����łP���N�ȏ�O�Ɛ��肳�ꂽ��^�N�}�̑S�g���i�̈ꕔ�ƂȂ�w�̉���V���ɔ��������B �@������͍�N�P�O�A�P�P���Ɏ��{���������ŁA���⓷�̂Ȃǂ̑�^�N�}�̑S�g���i���B��^�N�}�̉��Δ��@�͍����Q�P��ڂŁA�S�g���i�̔����͑S�����������B�����Ɍ����̒����ł͏��߂āA��ł����Ƃ����j�z���I�I�J�~�̂��̂Ƃ݂���؎������������B �@���N����N���l�ɁA�������ɂ���ΊD���̏ߓ����i�S����R�O�O�O���[�g���A���፷�P�T�O���[�g���j����T���B��^�N�}�̑S�g���i�����������ꏊ����A�w�̉������������B������͂���܂ł̒������ʂ����n���Z�������̐�������P�O�����{�ɊJ�Â���\��B �@�����ɓ��s�����������R�̔����َ��R�S���w�|���̖k�씎������i�R�Q�j�́u�܂��͒n���̐l�ɋM�d�ȏߓ��������邱�Ƃ�m���Ă��炦��v�Ƙb���Ă����B  �u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�P�O�����v�ɓ��A�L�����f���i�Q�O�P�T�^�X�^�R�O�@����j �u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�P�O�����v�ɓ��A�L�����f���i�Q�O�P�T�^�X�^�R�O�@����j�@�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�� �Q�O�P�T�N�P�O�����̈ꍀ�ڂɁu���肩��o�߂���̐l�ށv���f�ڂ��ꂽ�B �@��A�t���J���a���̃��n�l�X�u���O�ߍx�ɂ���u���C�W���O�E�X�^�[���A(Rising Star Cave)�v�ŐV��q�g���u�z���E�i���f�B(Homo naledi)�v���������ꂽ�o�܁A���̌�̒������@����L�x�Ȏʐ^�ƂƂ��ɏЉ��Ă���B���A�̒f�ʐ}���f�ڂ���Ă��藝�����₷���B�R�U�`�U�P�y�[�W�B �@���o�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�Д��s�B�`�S�T�C�Y�P�U�U�y�[�W�B�艿�P�C�O�P�O�~�i�ō��j�B�X���R�O�������B �@�w���͏��X�ق��A�I�����C���X�g�A�i�V���W�I�E�X�g�A�AAmazon.co.jp�ł��\�B ���i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�ŃE�F�u�T�C�g�i���肩��o�߂���̐l�ށj �����H�̊זv���뜜�����V�Ί_��` ���p�J�n�Q�N���łR�̌��A�ΊD��Ԃ̓y���ړ��ŋH�@���ڂ̎��ƔF��������i�� �@�u��i�ς��j�ʓ��Ί_��`�v�̈��̂������ꌧ�E�Ί_���̐V�Ί_��`�͋��p�J�n����Q�N�������o���Ă��Ȃ��V�����{�݂ł���B����Ȃ̂ɁA��`�Ǘ��҂ł��鉫�ꌧ���V�������납��A���炽�߂Ēn�������̏�Ԃ��m�F���邽�߂̒n�Ւ��������鎖�ԂɂȂ��Ă���B�����H���͂���ŊC���̂�ʂƒ����тɂQ�����̊זv���������Ă��邩�炾�B �@�s���c�̂́u���d�R�E���ہi����فj�̊C������v�i�����j���A�n�Ղ̈��S���ɂ��Ă̌��O���J��Ԃ��w�E���A�x����炵�Ă������Ԃ������ƂȂ����̂��B �@�u����v�̐����Z�����ǒ��ɂ��ƁA�Q�����̊זv�́A�������\���Ȃ��������߁A��������u����v���������J�������Ŗ��炩�ɂȂ����B�C���̂̂�ʂ̊זv�͂Q�O�P�R�N�R���̋��p�J�n���甼�N�ԂŔ��������B����A�����т̊זv�͍��N�T���V���A�V�Ί_��`�Ǘ��������̐E���������H���̒����тɌ��������Ă���̂������B �@�����т̊זv�͒��a�T�`�U���[�g���̉~�`���ɂR�̌����J���Ă����B���̉ӏ��̒����ɂ́A�u�a���n�����n�v�ƌĂ�鐅�݂����ʂ��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���A����܂łɊw�p�����ψ���̈���Ƃ��Č��ݒn�ׂ����Ƃ̂�����o�ϖ@�ȑ�̉Y�c����q�������i�J���X�g�V�X�e���w�j�́u�J���X�g�n��ł悭�N����y��זv�i�J���X�g�y��זv�j���Ǝv����v�Ǝw�E����B�J���X�g�y��זv�́A�ΊD��̊Ԃ߂Ă����y�����n�����̗���Ȃǂɂ���ĉ����Ɉړ����邱�Ƃŋ�����ɏ���Ɋg�債�āA���ɂ͒n�\�ʂɓ��B���Ċזv���錻�ۂ��Ƃ����B�Y�c����́u���łɊ����H�̒n���ł����l�̌��ۂ��������Ă���ƍl����ׂ����v�ƌ��O���Ă���B �@���������ǒ��ɂ��ƁA�C���̂�ʂƒ����т̊זv�́A��������a���n�����n�Ŕ������Ă���B�a���n�����n�͊����H�̉��������Ă���A�u�������u�����܂܋��p�𑱂��邱�Ƃ́A�d��Ȏ��̂̔������\�z����A���̂������Ƃ�Ȃ��v�ƌ����̎p���������ᔻ����B �@�V��`�́A�P�X�V�U�N�T���̊�{�v����肩��A���p�J�n�܂łR�V�N�Ԃ�v�����B�������̔��ےn��ߗ��Ă�ŏ��̈ẮA�u�M�d�ȃT���S�ʂ����v�Ƃ������ۓI�Ȕ��Ή^�����킫�N����A�f�O�����B�Ȑ܂̖��A���ےn�悩��k�ɂP�L���]��̊C�݂̂��Ɍ��܂����̂͂O�O�N�S���̂��Ƃ��B �@�V��`�̓J���X�g�i�����ΊD��j��n�Ɍ��݂���Ă���B�V��`�̌��ݒn�́A�w��̎R����~�J�Ȃǂɂ�闬�������W�܂�J���X�g��n���B����ŗ����ΊD��n��Ɍ��݂���Ă����`�͂ق��ɂ����邪�A�J�����W�����ė������Ă���n��ɖ��ԗp�̋�`�����݂���Ă����͂Ȃ��������B �@�����H�����̓��A�Ȃǂɂ��āA���ꌧ����ϑ����ꂽ�����{���A�w���łm�o�n�@�l�E����ߓ�������̎R�����O�Y���������O�S�N����R�x�ɂ킽�蒲�������B���̌��ʁA�����H�����ɂ͂������̓��A������A��v�Ȃ��̂����ł��R�{�̑傫�ȓ��A�n�����n���R����C�Ɍ����đ����Ă����B �@�R���������͓��A�ɂ͕����̊댯��������Ǝw�E���A���S��Ƃ��āu�Œ�R�N�̂��킵���������K�v�ŁA��`�̐v�́A���̍�Ƃ��i�܂Ȃ�����s�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƒ����B�Ƃ��낪�A���͓��A�̒��������邱�ƂȂ��A�O�U�N�P�O���ɍH���ɒ��肵���B �@���͍H������̑O�ɁA���S���ɂ��Ĕ��f���錚�ݍH�@�����ψ�����v�P�O��A���ݍH�@���j�^�����O�ψ�����T��J�����B���A�̕���h�~�H�������߂���P�O��̌��ݍH�@�����ς��܂߁A���ψ���̋c���^�ɂ͎R���������̕��������������Ƃ�͌�������Ȃ��B �@�����N����v�����䂦�ɁA���ݍH�����}�����ꌧ�̋C�������킩��Ȃ��ł͂Ȃ����A�����炪�ϑ��������Ƃ��A���A�̓������ǂ��Ȃ��Ă��邩�͕s���Ȃ̂ŁA������ڂ������ׂ�ׂ����Ǝ咣���Ă����̂��B����Γ�������̂���Ȑ��ɂ��������X���悤�Ƃ��Ȃ��������̎p�����A���܂̎��Ԃ��������Ƃ������邾�낤�B ���ꕔ���� �C�ꓴ�A�ɐV��̃J�j�A���ꌧ�ɍ]���Ŕ��� �@������w�M�ѐ����������Z���^�[���\�����{�݂̐����сi�Ƃ���j�y�����ƌ����|�p��w�̓��c��v�y�����̋��������`�[���͂��̂قǁA�ɍ]���̊C�ꓴ�A�ŐV��̃J�j�������B�����n�ɂ��Ȃ݊w�����u���v�P�����E�C�G�W�}�v�A�a�������ɍv�������ɍ]���_�C�r���O�T�[�r�X�̓���싱����ɂ��Ȃ�Łu���m�J���q���I�E�M�K�j�v�Ƃ��A�P�P���t�̊w�p���ɔ��\�����B �@�V��̃J�j�͍b���̕����Q�D�T�Z���`���x�̏��^��ŁA�b���̔w�ʂ������Ȃ̂������B�]���A���v�P�������͂S�킪�m���Ă������A�����b��Y�̐��B���̌`�Ԃ��ǂ�Ƃ��Ⴄ���Ƃ���V��ƔF�߂��B �@�����̃J�j�ł͏��̊C�ꓴ�A���̎�B�ʏ�A�C�ꓴ�A�ɐ�������b�k�ނ͈Ï����ɓK�����Ėڂ��މ�������A�G�p��r�������Ȃ邪�A���m�J���q���I�E�M�K�j�ɂ͌����Ȃ������B �@���c����́u�C�ꓴ�A�ɐ�������J�j�ނ̑މ��E�i�����l�����ł������[���B�ɍ]���̊C�̓��ꐫ���l�����ł��M�d�Ȕ������v�Ƙb�����B �u�l�דI�v�d���������A�ŌÂ̍��Ք��� ���� �y�X�y�C�����a���E�}�h���[�h�B�}�h���[�h���z �@�Ί펞�㏉���ɐl�Ԃ̊����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�d���������̍ŌÂ̍��Ղ��A�X�y�C���Ɖp���̃W�u�����^��(Gibraltar)�ɂ��铴�A�Ŕ������ꂽ�B���{���ǂ��Q�P���A���\�����B �@�p�Ȋw���l�C�`���[(Nature)�n�I�����C���Ȋw���u�T�C�G���e�B�t�B�b�N�E���|�[�c(Scientific Reports)�v�ɔ��\���ꂽ�������ʂ́A��j����̐l�Ԃ��A�����A���A�D�Ȃǂɂ�鍂�Z�x�̏d�����ʼn������ꂽ���A�ɋ��Z���Ă������Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ́A�������ɑ���ϐ��l���̈���ƂȂ����\��������Ƃ����B �@���Z�x�̓��A���A�j�b�P���A�����Ȃǂ̏d�����ނ��������ꂽ�̂́A�X�y�C����[�̏����ȉp�����̃W�u�����^���ɂ���S�[�������A(Gorham's Cave)�B���̓��A�ł́A�ۑ���Ԃ��ǍD�ȃl�A���f���^�[��(Neanderthal)�l�̘F�Ղ��������Ă���B�������߂���A�W�u�����^���������{�́u����́A�l�I�����ɋN������d���������́A�m���Ă������ōŌÂ̏؋����v�Ƃ̐����\�����B �@�_���ɂ��ƁA�d���������̍��Ղ͂��̑��ɂ��A�����ɗR��������̂��W�u�����^���̃o���K�[�h���A(Vanguard Cave)�ŁA�����z�̎g�p�Ɋ֘A������̂��X�y�C���암�G���E�s�����z(El Pirulejo)�ŁA���ꂼ�ꔭ�����ꂽ�Ƃ����B�����z�́A�痿�̌�����r�[�Y�ɉ��H����f�ނƂ��ėp����ꂽ���������B�����`�[���́A�_���Ō��y����Ă��邱���̈�Ղ��u�l�Êw�I��Ղɂ�����d�����ނɂ�鉘���̍ŌÂ̏؋��v���\��������̂Ǝw�E���Ă���B �@�����Ř_���́A�u�����x�����������ɂ�������炸�A�����y��́A�����l�ރz���E�T�s�G���X(Homo sapiens)�W�c�ɏd��ȋ��Ђ������炳�Ȃ������\��������v���Ƃɂ����y�B�u�����ɒ����f�[�^�́A�����≌�Ƃ����̊D�ɂ���āA�z���E�T�s�G���X���d�������f�ɒ����Ԃ��炳�ꂽ���Ƃ������Ă���A���̂��Ƃ͊������ϐ��Ɉ��̖�����S�����\��������B���������e���́A����܂Ō��߂�����Ă����v�ƋL����Ă���B ���W�u�����^�������كE�F�u�T�C�g�i�S�[�������A�j �N�A���`�ȁF�u���C���A���A�ی�Ɗό��J���� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����N�A���`�Ȑl���ψ���͂��̂قǁA�A���i��(�`���I���\��)�R���̐����A���ȃt�I���z�A�S�t�I�����b�v���\�b�N�����ɂ���u���C���A�̕ی�y�ъό��J����ړI�Ƃ��āA�����A�̓������s�����B �@�x�g�i���ƃ��I�X�̍����Ɉʒu���邱�̓��A�́A�x�g�i���푈���ɏZ���ɂ���Ĕ�������A���e�������V�F���^�[�Ƃ��Ďg���Ă����B�Q�O�P�Q�N�ɍĔ�������A���ł͐_��I�ȓ��A�Ƃ��Ēm���Ă���B���s����S�O�O���̓��A�̓����ɂ́A�����̏ߓ�������ł���A���[���܂ōs���� ��⏬��Ȃǂ�������B �@���Ȑl���ψ���́A�����A�ɂ�����ό��J���̃|�e���V�������������Ƃ���A�����I���ڍׂȊJ�����[�h�}�b�v���쐬����K�v������Ƃ��A���ȕ����X�|�[�c�ό��ǂɑ��ĊJ���Ă��쐬����悤���߂Ă���B  �@���{�X�֊�����Г��k�x�Ђ��X���P�W���A�I���W�i���t���[���؎�u�����w��X�O���N�L�O ���{�S�i ���E���R �Ǖ@�k�v�����s���ꂽ�B �@���{�X�֊�����Г��k�x�Ђ��X���P�W���A�I���W�i���t���[���؎�u�����w��X�O���N�L�O ���{�S�i ���E���R �Ǖ@�k�v�����s���ꂽ�B�@���̐؎�́A���̖����Ɏw�肳��ĂX�O���N���}������{�S�i�u�Ǖ@�k�v��S���ɂo�q���邱�Ƃ�ړI�ɍ쐬���ꂽ���́B �@�f�U�C���͑S�ďt�ďH�~���Ǖ@�k�M����ƂȂ��Ă���A�u������A��P���v�u����v�u�����v�Ȃǂ̓��A�͂Ȃ��A�w�i�Ƃ��ē��A�̂����ǂ��f�U�C���ɂȂ��Ă��Ȃ��B �@�u�Ǖ@�k�v�͊�茧��֎s���R���ɂ��鍻�S�쉈���̌k�J�B�P�X�Q�R�i�吳�P�Q�j�N�Ɋ�茧���̍��w�薼���Ɏw�肳�ꂽ�B�S���Q�L�����[�g���������T�O���[�g������ΊD��ǂ��A�Ȃ�A�P�S���̓��A������ƕ���Ă���B���w�͏M����݂̂ʼn\�B �@�z�ʂ͂W�Q�~�B�P�V�[�g�P�O���B�̔����i�͂P�Q�R�O�~�B�Q�O�O�O������B��茧���̑S�X�ǂR�O�V�ǂɂĔ����B ���Ǖ@�k�M����E�F�u�T�C�g ���A�̋����ڂ��������̂́A�ȃG�l�̂��߂����� �@���A�̈Èłɕ�炷���A�u���C���h�P�[�u�E�J���V���i�w��Astyanax mexicanus�j�͖ڂ������Ȃ��B�Ȃ��ڂ������Ă��܂����̂��A���̓������������錤���_�������\���ꂽ�B �@�X�E�F�[�f���A�����h��w�̌����`�[���ɂ��A�H���̏��Ȃ����A�ɂ��ނ��̋��̓G�l���M�[��ߖ�K�v������A���o���������Ƃ����̑傫�ȏ����ɂȂ�Ƃ����B �@�����`�[���͖ڂ����������̓���𖾂��邽�߁A�܂��č��e�L�T�X�B��L�V�R�̐�ŕ�炷���Ԃׂ��B�����̋��ɂ͏\���Ȏ��͂�����B �@���ɁA���炳��Ă���u���C���h�P�[�u�E�J���V������肵�A���o�ɂ��G�l���M�[����ʂ𑪒�B��̓I�ɂ́A�ڂƔ]�̎��o�ɂ�����镔�ʂ̎_�f����ʂ��v�Z�����B �@�ĉȊw���uScience Advances�v�ɐ�T���\���ꂽ�_���ɂ��A�����ߒ��ɂ���Ⴂ���̏ꍇ�A���o���������P�T�������G�l���M�[������Ă���Ƃ����B �ڂ̓G�l���M�[�ɋQ���Ă��� �@�����`�[���𗦂����_�~�A���E���������́A����e�̂�j���[�����i�_�o�זE�j����ʂ̃G�l���M�[��K�v�Ƃ��邽�߁A���o�̃G�l���M�[����ʂ͑����Ɛ�������B �@�����̏ꍇ�A���A���͐H�ו���_�f���R�������߁A���R�I���i���R�����j�ɂ���āu���o��މ��������̂������c�����̂ł��傤�v�ƃ��������͘b���B �@���݁A�j���[�W�[�����h�̃V�[�t�[�h�E�e�N�m���W�[�Y�E�O���[�v�iSeafood Technologies Group�j�̌����҂Ƃ��ē������������́A����ɂ���������B�u�����Èłɕ�܂�A�H����T������ߐH�҂������̂Ɏ��o���g���K�v���Ȃ����ɒu�����A���̋��Ɍ��炸�A�ڂ�]�̎��o�����͂���Ȃ��Ȃ�͂��ł��v �@�����A���������炪�u���C���h�P�[�u�E�J���V���ׂ̑̂��Ƃ���A���o�������ǂ钆�]���������މ����Ă����B �@���̋��͎G�H���ŁA�����̎��[��A���ȂǁA�蓖���莟��ɉ��ł��H�ׂ邱�ƂŐ������тĂ���B �@���A�ŕ�炵�n�߂����������o���������R�ɂ��Ă͂������̉���������Ă���A�G�l���M�[��ߖ邽�߂Ƃ����������̈���B �@�ă����[�����h��w�J���b�W�p�[�N�Z�̐����w�҃E�B���A���E�W�F�t���[���͑�O�҂̗���ŁA���̐����u���ړI�ɁA����قnj����Ɍ����������͒m��܂���v�ƕ]������B �@�������A���̐����u���藧�\���͊m�F�ł����v���A�u�����ėL�͂ȏ؋������ꂽ�킯�ł͂���܂���v�ƌ����Y���Ă���B �@�W�F�t���[���͂��̗��R�Ƃ��āA�G�l���M�[�ߖ�Ƃ����I���������̎��o�ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ��Ă��邩���𖾂���Ă��Ȃ��Ǝw�E����B ��`�q�̕ψق��e�� �@�ق��̗v�f���e�����y�ڂ��Ă���Ǝ�������ߋ��̌���������B �@�u��`�q�����̌��ʁA�u���C���h�P�[�u�E�J���V���ł͂P�O����ڂ̈�`�q���ψق��Ă���A�ψق��Ă����`�q�̎�ނ͏W�c�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂�A�����̗v�f����������Ă���Ƃ������Ƃł��v�ƃW�F�t���[���͏q�ׂ�B �@���̓_�ɂ��Ă̓����������ے肵�Ă��Ȃ��B�u�i���ɂ����Ă͑����̏ꍇ�A�������̃v���Z�X�������ɐi�s���܂��v �@�u���C���h�P�[�u�E�J���V���̏ꍇ�A�u���ʔ����v�ƌĂ�錻�ۂ��N���Ă���B���Ƃ��Ɩڂ̔����ɂ�������Ă�����`�q���A���A�ł̕�炵�ɂ��𗧂@�\�����蓖�Ă�ꂽ�̂��B�ÈłŐH�ו��������₷���悤�A���o�ɂ������זE�������Ă���̂����̈�Ⴞ�B �@���ہA����̌����œ���ꂽ�؋��́A���ʔ����ƃG�l���M�[�ߖ�̗��������o��މ���������ȗv���ł��邱�Ƃ��������Ă���ƁA�����������q�ׂĂ���B �ق��̓��A�����ɂ����ʂ� �@���������肪����́A�N����J�j�ȂǁA���A�ɂ��ނق��̓������ڂ����������R�̉𖾂ɂȂ��邩������Ȃ��B �@�u�G�l���M�[�ߖ�́A���A�ɂ��ޖڂ̂Ȃ����������ɋ��ʂ�������ł͂Ȃ����ƁA�������͗\�z���Ă��܂��v�ƃ��������͘b���B �@���A�ɂ��ލ����△�Ғœ����̂Ȃ��ɂ́A�傫�Ȗڂ������̂������B�u�G�l���M�[���ʂɏ���邱�̊튯���ÈłŕK�v�Ȃ��Ƃ�����A����A������������ď������Ȃ��Ă����͂��ł��v �@�u���C���h�P�[�u�E�J���V���͍ŋ߁A�Ϗ܋��Ƃ��Đl�C���o�Ă���B������������A�����Ŏ����Ă��邤���ɁA�ڂ��Ăё傫���Ȃ�Ȃ�Ă��Ƃ��A���邩������Ȃ��B ���i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�ŃE�F�u�T�C�g  �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ɂ����āA�C�x���g�p�^�y�X�g���[�����삳��Ă������Ƃ����������B �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ɂ����āA�C�x���g�p�^�y�X�g���[�����삳��Ă������Ƃ����������B�@���̃^�y�X�g���[�̃T�C�Y�͂��悻�c�P�T�Ocm×���W�Ocm�B��Q�n���w�i�ɁA������q���u�͓��������l�тƁv������p���ꂽ�u���̋N���`���v��������Ă���B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@���[���Ɛ̂̂��ƁA����Ƃ��A�����Ȃ�F�업�R�̘[�̕ӂ肩��A�V���[�A�V���[�A�V���[�ƕςȉ��������������܂����B���āA����͉��̉����ƁA�݂�Ȃ���ϋ����܂����B���̉��́A����傫���Ȃ����ŁA����Ɏ~�݂����ɂ���܂���B��������A�V���[�A�V���[�A�V���[�Ɩ葱���܂����B���̐l�����́A����S�z�ɂȂ��Ă��āA�u�F�업�R���������Ȃ����v�ƌ����l������A�u���̐����A�����Ȃ����v�ƌ����l�����āA�d������ɂ��܂���B�݂�Ȃ��남�낵�n�߁A������A�R���A�ޏ�����ɂ��F�����Ă��炨���Ƌ삯�����A�E�������̑呛���ɂȂ�܂����B���낵�����́A�Ȃ�Ǝ������ӂ������������ł��B�������čŌ�ɁA�V���[�b�A�V���[�b�A�V���[�E�E�E�b�Ɠ��ʂɑ傫�ȉ��ƈꏏ�ɁA��R�������āA�傫�ȗ��ւ��Ƃє������̂ł��B���ւ͂����܂��V�ɂ��������Č����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B����ƁA���ւ̂Ƃє��������Ƃ���A����������ƗN���o���܂����B��͗₽�����ŁA����ł݂�ƁA�Ƃ��Ă����������B�݂�Ȃ���ϊ�т܂����B�������ė����ł����̂ł��B���͗��ւ̂��b�݂ŁA�����S���̐l�тƂɊ����̐���N�������Ă���Ă��܂��B �@���i�͊������ɂ���A��ʌ��J�͂���Ă��Ȃ����A�C�x���g�̍ۂɂ͌��J�����Ƃ̂��ƁB �����E�F�u�T�C�g ����c���X�E�F�u�T�C�g�i�͓��������l�т� ����V�Łj ��������{���@���o�� �@���{���u���d���v�Œm�������i��j���P�P���A���i���j�łS�����ԏn�����������{���̑��o�����s�����B�C�������肵���ߓ������ł܂�₩�Ȗ��킢�Ɏd�オ�����Ƃ����A�P�U�����猧���̎�̓X�Ŕ̔������B �@���ŏn�������Ă����̂́u���d�����ċ���@�������@�H������v�B�Ђ���Ƃ����ߓ���������A���Џ]�ƈ���V�l���P�D�W���b�g���r�S�O�O�{�A�V�Q�O�~�����b�g���r�P�O�O�O�{���^�яo���A�g���b�N�ɐςݍ��B �@���Ђɂ��ƁA���{���͕ۊǂ��鉷�x���s���肾�Ɩ����e���Ȃ�A���˓����ł��ǂ��Ȃ�Ƃ����B���͂T�����璙������A�C�����P�O�`�P�P�x�œ���������Ȃ��ߓ������ʼnĂ��z�����B �@���d�~�`��Y�В��i�T�X�j�́u�G�����Ȃ��A�������ǂ��B���ɒu�����ƂŖ����܂邭�Ȃ�A���݂₷�����Ɏd�オ�����v�Ǝ��M���̂��������B �@���i�͂P�D�W���b�g���r���R�O�O�O�~�A�V�Q�O�~�����b�g���r���P�T�O�O�~�B����\��͐���i�O�P�X�S�|�Q�Q�|�R�Q�P�P�j�B �����E�F�u�T�C�g �����������ЃE�F�u�T�C�g �N�j�}�X�W���{�݁F�V�A�^�[�⎩�R�w�K�R�[�i�[���@�x�m�͌��Β��u�����啌��v�ɗ��N�S���I�[�v���@�R�� �@�����x�m�͌��Β����̓����ό��{�݁u�����啌��v�ɐݒu����u�N�j�}�X�W���{�݁v�̊T�v���P�P���A���炩�ɂȂ����B�{�݂͂P�O�����瑍�H���P���~�Œ��H�B���N�S���̃S�[���f���E�B�[�N�O�ɂ̓I�[�v������B�������ϑ��Ǘ����A�N�j�}�X�W���{�݂͖����ƂȂ�B �@�T�v�ɂ��ƁA�啌��Ǘ����i�ؑ��P�K�����ʐςT�O�U�������[�g���j�̂����A��Q�W�R�������[�g�������C���ăN�j�}�X�̓W������u�����W���X�y�[�X�v�𐘂���B����Ɂu�N�j�}�X�V�A�^�[�v�i�����P�T�r�j�̂���N�j�}�X��������Ύ��R�w�K�R�[�i�[�i���R�ώ@�R�[�i�[�A���Ύ��R�M�������[�j��݂���B �@�u�����啌��v�͎��C�Ȃǂ̒��̃l�C�`���[�K�C�h�c�A�[�̋��_�{�݁B�V���Ɂu���N�`���[�X�y�[�X�v�i�S�O�������[�g���j�݂��A�N�j�}�X���͂��ߑ����̃R�E�������������Ă����啌��A�P�����C�Ȃǂ��w�K����X�y�[�X�Ƃ���B �@���̓W���̓N�j�}�X�����łȂ����ɐ������Ă���t�i�ȂǑ��̋��ނ������A�H�c���E�c��Ő�ł��A���Ŕ������ꂽ�o�܂Ȃǂ��p�l���œW���B���ΌΒ�̒n�������W�I���}�Ȃǂ��ݒu����B �@�x�m�͌��Β����P�T���ɊJ���X����ᒬ�c��ɃN�j�}�X�̓W���{�݂̔��i�w���E���m�p�`���V��p�R�P�T���~��A�N�j�}�X�֘A���i���J������u�N�j�}�X���Y�i�J���g���v�ւ̕⏕���R�O�O���~���v�サ�A�u�N�j�}�X�ό��v�̑��i�߂�B ���x�m�͌��Α����ό����T�C�g �E�F�u�T�C�g�i���R�E�������j �V��̃q�g���̉��A��A�̓��A�Ŕ��� �y��A�t���J���a���E�n�E�e���B�}���y�����z �@��A�t���J�̓��A�ŐV��̃q�g���P�T�̂̉����������ꂽ�ƁA�Ȋw�҂炪�P�O���A���\�����B�l�ސi�������̓˔j���ƂȂ锭�����Ƃ����B �@�V��̍��̉��͂Q�O�P�R�N�A��A�t���J�̃E�B�g�E�H�[�^�[�Y�����h��w(University of the Witwatersrand)�̉Ȋw�҂ƁA���n�l�X�u���N(Johannesburg)�k���T�O�L���ɂ��鍑�A����Ȋw�����@��(UNESCO�A���l�X�R)�̐��E��Y(World Heritage)�ɓo�^����Ă����ՌQ�u�l�ނ̂�肩��(Cradle of Humankind)�v�Œ������s���Ă����{�����e�B�A�炪�����B���������������A�̖��O�ɂ��Ȃ݁A�u�z���E�i���f�B(Homo naledi)�v�Ɩ������ꂽ�B�u�i���f�B�v�͌��n��Łu���v���Ӗ�����B �@���Ƃ�́A���̔N��ɂ��Ă͓���ł��Ă��Ȃ����̂́A���㓴�A���ɒu���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ݂Ă���A����̔����͑��Â̐l�ނ��s���Ă����V���Ɍ��Ă���̂ƂȂ����B�E�B�g�E�H�[�^�[�Y�����h��w�̌Ðl�ފw�҂Ńv���W�F�N�g���[�_�[�߂郊�[�E�o�[�K�[(Lee Berger)���́A�u�����܂ł̗��j�̒��ł́A���҂Ɍ������V���s�ׂƂ����T�O�̓z���E�T�s�G���X���L�̂��̂��ƍl�����Ă����v�Ƙb���Ă���B �@�Ȋw�҂�ɂ��ƁA�����A���͌���l�Ɏ��Ă��邪�A�����Ȕ]��㔼�g�͏����l�ނ̂��Ƃ̔��Ɏ��Ă���Ƃ����B���肳���g���͖�P�T�O�Z���`�A�̏d�͖�S�T�L���ŁA������g�p�ł����������Ă����Ƃ����B �������������ꂽ�̂̓��C�W���O�E�X�^�[���A(Rising Star Cave)�B�ڍׂ̓i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�� �Q�O�P�T�N�P�O�����Ŏ��グ���Ă���B ���}���y���E�r�W�^�[�Z���^�[ �E�F�u�T�C�g �`�F�R�̐������A�A�[�����E��̉\�� �y�`�F�R���a�����z �@�`�F�R�����̃w���j�c�F�[���͐��E�łQ�Ԗڂɐ[���������A�ƍl�����Ă����B�Q�O�P�T�N�V������|�[�����h�̓��A�_�C�o�[�`�[�����A���̐������A�̒����𑱂��A�����A�����E��[���ƍl������Ɣ��\�����B���`�[���̊����ɂ́A�i�V���W�I���x�����Ă���B �@�`�[���𗦂���N�V�V���g�t�E�X�^���i�t�X�L���i�S�V�j�́A�u�������u���[�U�[�v�i�ċz�Ŕr�o������C�����_���Y�f����菜���A�_�f���[���čė��p����z���ċz���u�j�ɂ������̐��E�L�^�i�Q�W�R���[�g���j�����_�C�o�[�ŁA�w���j�c�F�[���ɂ͂P�X�X�X�N��������Ă���B�Q�O�P�S�N�Q���A�X�^���i�t�X�L���́A�����A���A�̍Ő[���Ǝv��ꂽ�[���Q�O�O���[�g���̒n�_�ɓ��B���A��������u�X�N�C�[�Y�E�p�b�Z�[�W�v�ƌĂ�鋷�����Ԃ�ʂ蔲���A����ɂ��̉��ɐ[���c�����������Ƃ��B�P�[�u�����߂����ς��܂ʼn��낵�Ă݂��Ƃ���A���ʂ���̐[���͂R�W�S���[�g���ȏ゠�邱�Ƃ��킩�����B����͌��݁u���E��[���������A�v�Ƃ���Ă���C�^���A�̃|�b�c�I�E�f���E���b���ɂ��ƂW���[�g���ɔ�����̂ŁA�w���j�c�F�[���������E��[���������A�ł���\�������܂����B �@�Q�O�P�T�N�V����{�ɁA�X�^���i�t�X�L���͂���ɒ����P�[�u���������Ă�����x���������A�ǂ����O��̐����̂��ƃX�N�C�[�Y�E�p�b�Z�[�W�����ꂽ�悤�ŁA���̊��I���Q�Ԗڂ̏c���ɗ�������ł��܂��Ă����B�P�[�u�����c���ɉ��낵�Ă݂�ƁA��܂ł̐[���͑O������A�R�V�O���[�g���ł������B �@���̌�A�`�[���̓o���g�C�ł̐������Ƀ����o�[�̂P�l���s���s���ɂȂ������Ƃ���A���炭�������x�~�B�������A�ŋ߂ɂȂ��čēx�w���j�c�F�[�������邱�Ƃɂ����B�����ĂW���Q�P���A�X�^���i�t�X�L���͑��������낷�̂ɓK�����V���Ȓʂ蓹��T�����߁A�Q�U�W���[�g���̐[���܂Ő������B���ꂩ�琔�T�Ԃɂ킽�钲���ŁA�ނ�͂��������E�ōł��[���������A�ł��邱�Ƃ��ؖ��������ƍl���Ă���B ���n���j�J�[��(�w���j�c�F�[���^�t���j�c�F�E�A�r�X�^Hranicka Propast)�̓I�����E�c�B�v���W�F���t�S�t���j�c�F��Hurka U Hranic�������R�ی����ɂ���B�|�b�c�I�E�f���E���b��(Pozzo del Merro)�̓��c�B�I�B���[�}���T���^���W�F���E���}�[�m�ɂ���B ���i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�ŃE�F�u�T�C�g ���E�ő�̃\���h�����A���P�Q���܂ŕ��A�ό����ꎞ��~ �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����N�A���r���Ȃɂ��鐢�E�ő�̃\���h�����A�́A���Ԍn�̕����ƍ^�������̈��S���m�ۂ�ړI�Ƃ��āA�X������P�Q�����܂ł̖�S�����ԁA�ό��q�̎�����ꎞ��~����B �@�\���h�����A�̕��́A�C�M���X�l���A���Ƃ̗v�����ē��Ȑl���ψ�����F�������́B�����Ԓ��A���n�ł̊ό��Ƃɏ]������l�X�́A���I�ȌP�����s���ق��A�n��̊w�Z�̓h����ό��n�̂��ݎ��W�Ȃǂ̃R�~���j�e�B�����ɎQ������Ƃ����B �@���Ȃ̐��E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������̈ꕔ�̃\���h�����A�́A�S����Xkm�A���Q�O�O���A�ő卂�͂Q�S�O���ɋy�сA�Q�O�P�T�N���_�Ő��E�ő�̓��A�Ƃ���Ă���B�P�X�X�O�N�Ƀx�g�i���l�K�C�h�̃z�[�E�J�C����������������A�Q�O�O�X�N�ɃC�M���X�l���A���Ƃ̃n���[�h�E�����o�[�g����̒��������{�i�I�Ȓ������s���܂ł͖��J�̒n�������B �@�L��ȓ��A�̓����ɂ́A�n���͐������Ă���A��Ȍ`�̏ߓ���������W�����O���A�����V�䕔�����獷�����ތ��ȂǁA�_��I�Ȑ�i���L�����Ă���A���A�T���c�A�[���l�C���W�߂Ă���B ���֘A�L�� �V�^�V�@�@�z���A�t�H���j���E�P�o���������������E��Y�g��o�^ �T�^�P�W�@�z���A�n���g�C���A�Ń}�b�h�X�p �T�^�P�P�@�z���A�\���h�����A�����҂ɘJ���M�͂����^ �T�^�Q�@�@�z���A�t�H���j���E�P�o�������������f�惍�P�n�ɐl�C �P�^�P�Q�@�z���A�t�H���j�����P�o�����������̊ό������啝�l�グ �J���X���M�A���ɂ��ė������@�R���Q�U�O�O�N�O�̐Ί�@�C�^���A �y�C�^���A���a�����z �@�C�^���A�쓌���ɂ��鋌�Ί펞��̈�Ձu�p�O���b�`���A�v���猩��������R���Q�U�O�O�N�O�̐Ί�ɁA�쐶�̃J���X���M�ނȂǂ̎�q������Ԃ��������q���t�����Ă����ƁA�t�B�����c�F��Ȃnj����`�[�����W�����\�����B�����ȂǂŊ��������Ă��炷��Ԃ��A���ɂ��ĎςĐH�ׂ��Ɛ��肳���B �@�����͌����芦��ȋC��Ŏ�̏W�̐������������A��q���������ė�������Z�p�����ɒ~�ς���Ă���A���̌�_�Ƃ����y�����ՂɂȂ����ƍl������B�J���X���M�ނɂ��ẮA�l�ނ��������ĐH�ׂ��ŌÂ̏؋��Ƃ����B�_���͕ĉȊw�A�J�f�~�[�I�v�d�q�łɌf�ڂ����B �@���̐Ί�͂ւ�̂悤�Ȍ`�����Ă���A�����P�P�D�W�Z���`�A���T�D�T�Z���`�ŏd���S�S�R�O�����B�P�X�W�X�N�̔�����A�܂ɓ���ĕۊǂ���Ă���A�����`�[���͕\�ʂɕt�����Ă��������q���������Ȃǂŏڍׂɕ��͂����B �啪�́u�K�����^�ԁv���ցA�Ύ��ŏĂ����� �@�U���ߑO�X���P�O������A�啪���L����s�̊ό��{�݁u��ϐ����ߓ����v���́u���֓��v���S�Ă��Ă���̂������]�ƈ����A�L���쏐�ɒʕ��B �@�����͖ؑ��������ĂŁA��P�T�������[�g�����S�Ă����B�����̒��ɐݒu���ꂽ�����Ŏ��炳��A�܂��Ă����Q�C�̔��ւ��A�Ă�����ԂŔ������ꂽ�B�T���ߌ�V���ɏ]�ƈ����A������A�U���ߑO�W���ɏo����܂ł̊ԂɔR�����Ƃ݂��A�����Ō����ׂĂ���B �@�u��ϐ����ߓ����v�ɂ��ƁA���ւ̓A�I�_�C�V���E���ˑR�ψق������́B�P�C�͂P�O�N�ȏ�O����A�����P�C�͂S�A�T�N�O���玔�炵�Ă����B�u�K�����^�Ԏցv�Ƃ��Đl�C�ŁA�N�ɐ��x�E�炵�����̔����ꂽ�����́A�����ɐ�����^�A�b�v�Ɍ����Ƃ��āA�l�C�̂��݂₰�������B�{�݂̉c�ƂɎx��͂Ȃ��A�����l�����Ȃ������B �@���{�݂ł́u�ʂ̔��ւ�A��Ă��邩�ǂ����Ȃǂ́A����̘b�������Ō��߂邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂����A�c�O�ł��v�Ɛ��𗎂Ƃ��Ă����B ����ϐ����ߓ����E�F�u�T�C�g �Y��Ȍi�F�@�S�ɖ��₵�@�W�I�p�[�N�F�肩����A�ɂ��키�H�g�� �@���I�s�S���Ώۂɂ����u�l�������H�g��W�I�p�[�N�v���A�n����Y��ی삵�Ȃ��狳��A�n��U���ɐ��������{�W�I�p�[�N�ɔF�肳��邱�Ƃ����܂��Ă����閾�����T���A�H�g��ȂǂɊό��ɖK�ꂽ�l��������͔F�茈�����Ԑ��������ꂽ�B �@�V��Ɍb�܂ꂽ���Ƃ�����A���s�H�F���̏H�g��W�]��ɂ͉Ƒ��A��𒆐S�ɑ����̐l���K��A�L�O�ʐ^���B������A�U���肵�Ă����B �@�H�F�����X�X�ɂ���ό���فu���x���v�̈��x�P���ꖱ�i�R�T�j�́u�W�I�p�[�N���p�̋��番��ŁA�C�w���s���������Ă����v�Ɗ��҂����߂��B �����I�s�ό��T�C�g �J���X�g�E�h�b�g�R�� �I��R�[�ȂǂR�n��@���{�W�I�p�[�N�ɔF�� �@�m�o�n�@�l���{�W�I�p�[�N�ψ���i�����s���c��j�͂S���A�n���Ȋw�I�ɉ��l�̍����n���E�n�`�̂�����{�W�I�p�[�N�ɁA�{�錧�̌I��R�[�ƎR�����̂l�������i�~�l�j�H�g��A���������̎O�����E�S�E�J���f���̂R�n���V���ɔF�肵���Ɣ��\�����B �@���{�W�I�p�[�N�͂R�X�n��ƂȂ����B �@���ψ���́A�I��R�[�ɂ��āA�ΎR�����ɂ��n�k�ϓ���R�{�̐�̐Z�H�E�͐ω^���œ����I�Ȓn�`���`������Ă���ƕ]���B�H�g��͐ΊD���ΒY�w�ȂǑ��l�Ȓn���������F�߂��A�n��̊ό��ɂ���������Ă���Ɣ��f�����B ���ꕔ���� ���J���X�g�W�̃W�I�p�[�N�F��́A������W�I�p�[�N�i�Q�O�O�V�N�^���E�W�I�p�[�N�j�A�l���ɗ\�W�I�p�[�N�i�Q�O�P�R�N�^���{�W�I�p�[�N�j�ɑ����R��ځB ���֘A�L�� �W�^�V�@�@�l�������H�g��̓��{�W�I�p�[�N���n�R���n�܂� �T�^�Q�S�@���I�s�����{�W�I�p�[�N�F��ɍĒ��� �����{�W�I�p�[�N�l�b�g���[�N �E�F�u�T�C�g ���d���E�k�k�}�`�K�}�̗��p�����@���a�K�C�h��A��Ԃސ� �@�u�푈��ՁE���ꕽ�a�w�K���l����v�V���|�W�E�����R�O���A�ߔe�s������܂��̎s�E��������قŊJ���ꂽ�B���d�����̃k�k�}�`�K�}�̎w��Ǘ��҂��k�C���̂m�o�n�@�l�Ɍ��肳��A���a�w�K�Ɋւ���Ă����c�̂��g�p�ł��Ȃ��Ȃ������ŁA���a�K�C�h��푈�̌��҂̓o�d�҂S�l�����܂��܂ȋc�_�����킵�A�u��s�����̔��f�����ŗ����p���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�i����v�Ƃ���A�s�[�������̑������B �@���ꕽ�a�l�b�g���[�N�ƌ��ό��{�����e�B�A�K�C�h�F�̉��Â��A��T�O�l���Q�������B���d�����c��͂U������œ��K�}�̎w��Ǘ��҂��m�o�n�@�l���R�̌��w�Z�i�k�C���j�ɂ���Ă������A�������⎖�O�U�荞�݁A�����O�̗\��Ȃǂ̑������S�ē��m�o�n�Ɉꌳ�����ꂽ�B����܂łQ�O�N�ȏ�ɂ킽�蕽�a�K�C�h�����Ă����c�̂̎g�p���F�߂�ꂸ�A�o�d�҂���u�r���I�ɂȂ��Ă��܂����v�Ƃ̐����オ�����B �@���a�K�C�h�Ɏ��g��ł������ꕽ�a�l�b�g���[�N�̐얞���L���b�l�i�T�V�j�́u���d�����͎w��Ǘ��҂Ƃ̌_���ۗ����邩�������āA�K�}�̊Ǘ��⊈�p���@�ɂ��Č������ׂ����v�Ǝ咣�����B�S���푈��Օۑ��l�b�g���[�N�̑���L�c�i�����悵�j��\�i�U�T�j�́u�C�w���s���̂U���͕��a�w�K�ŗ��Ă���A���a�K�C�h����������ΐ푈�̎��Ԃ��`���Ȃ��v�Ƙb���A���a�K�C�h�̎����������������B �@���ό��{�����e�B�A�K�C�h�F�̉�̒r�Ԉꕐ�i���������j��i�U�U�j�́u�������z���Ă܂ŁA�K�}�w�K������w�Z������Ƃ͎v���Ȃ��v�Ǝw�E���A�n�抈�����̂��߂ɒn���K�C�h�̈琬����Ă����B�펞���A���K�}�œ��������Ō�v���Ƃ��ē������ꂽ���~������̒��R������i�W�U�j�́u�K�}�ł͏d���̓��{����ŎE����ȂǔߎS�Ȏ������N�������B����܂Œʂ蕽�a�K�C�h�����������Ăق����v�Ɨv�]�����B ���֘A�L�� �V�^�P�Q�@�@�k�k�}�`�K�}�A���d�����ɊǗ���������v�� �����ꕽ�a�l�b�g���[�N �E�F�u�T�C�g ���m�o�n�@�l���R�̌��w�Z����Z�E�F�u�T�C�g  �@�T�u�J���`���[�{�u�䂭�V���[�Y�v�̍ŐV���u�n�����䂭�v�ɂ����āA�P���ځu�_��I�ȏߓ������L���鉫�i�Ǖ����v���f�ڂ��ꂽ�B

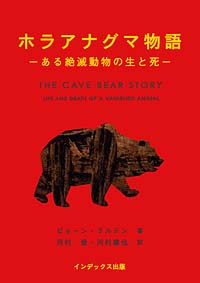

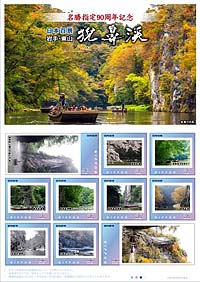

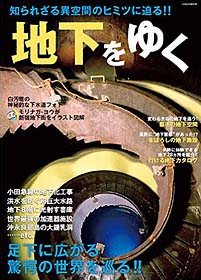

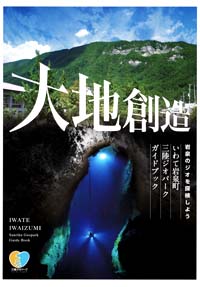

�@�T�u�J���`���[�{�u�䂭�V���[�Y�v�̍ŐV���u�n�����䂭�v�ɂ����āA�P���ځu�_��I�ȏߓ������L���鉫�i�Ǖ����v���f�ڂ��ꂽ�B�@������n����Ԃ̂ЂƂƂ��ē��A���Љ�ꂽ���̂ŁA���i�Ǖ����́u�␅���v�u��R�������v�u���A���v���Љ��Ă���B������Ȃ����e�ł͂��邪�A�ʐ^�͂ǂ��������L�x�Ɏg���Ă��茶�z�I�B�R�U�`�R�X�y�[�W�B �@�܂��A�u�s����n���J�^���O�v�Ƃ��āA���ꌧ�u�����A�u�`���K�}�v�A��茧�u���v�A�������u�����ߓ����v�A�����s�u�����ߓ����v�A�R�����u��X���v���ȒP�ɏЉ��Ă���B�P�P�P�`�P�P�R�y�[�W�B �@�P�C�o�[��X�y���I�W�X�g���w������K�v�͑S���Ȃ��A�z�R�⌚�����n����ԂȂǂɂ�����������ꍇ�̂ݍw������悢�B �@�C�J���X�o�Ŕ��s�B�`�S�T�C�Y�P�P�U�y�[�W�B�ꕔ���m�N���B�艿�P�U�O�O�~�i�ŕʁj�B�W���R�P�������B �@�w���͏��X�ق��A�I�����C���X�g�A�C�J���X�o���AAmazon.co.jp�A�y�V�u�b�N�X�ق��ɂāB ���C�J���X�o�ŃE�F�u�T�C�g ���Ԃ��ܓ��F�Ђ��茶�z���E�A�ό��q�߂�@�����E�c�� �@������P�������̂ɔ������w����悪���t�A�S�s�ʼn������ꂽ�������c���s�̏ߓ����u���Ԃ��ܓ��v�ŁA�ό��q�̏o�����߂����B���̉Ă̏���������A���N�x�͎��̑O�̂V���ɂ܂ʼn��������Ƃ����B �@�������̑O�͔N�Ԗ�R�O���l���K���l�C�X�|�b�g���������A���̌�ɖK���l�͖�T���l�Ɍ��������B �@�S����U�O�O���[�g���̓����́A�N�Ԓʂ��ċC�����P�T�x�O��Ɣ����ɂ͂����Ă��B���Ă͖ҏ��������A���N�x�͎��̑O�̖�V���A�Q�O���l��B�����錩���݂Ƃ����B �@�N�����x�B���ꗿ�͏��w���U�O�O�~�A���w���W�O�O�~�A���Z���ȏ�P�Q�O�O�~�B�₢���킹�͊Ǘ��������i�O�Q�S�V�|�V�W�|�Q�P�Q�T�j�B �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g �E�����Ŕ������ꂽ�U���N�O�̍��͋��哴�A���C�I���̂��̂��I�H �y���V�A�A�M���z �@�E�����̌Ð����w�҂�́A����ȓ��A���C�I���̃��j�[�N�ȍ������邽�߂̏���������镶���̗p�ӂ��ł����B���́A���V�A�A�M�o�V�R���g�X�^�����a���̂��铴�A�Ō����������̂ŁA�����ōl�Êw�҂�́A���悻�U���N�O�̂��̂ƌ����鍜�������B���Ƃ�́A���̍��́A���̓������A���ɐ������Ă�����^���C�I���̂��̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B �@�w�҂�͑S���ŁA�T�O�O���̍��y�э��̈ꕔ���������B�ނ�́A�����ꏊ�ŌÐ����̍������ꂾ�����������������Ƃ͂��ĂȂ��������߁A���ɉ��l���锭�����ƕ]�����Ă���B �@���A���C�I���́A������R�V���N�O����P���Q�O�O�O�N�O�܂ŁA�l�A���f���^�[���l�������Ă������A���݂̉��B�n��ɐ������Ă����B���A���C�I���̎p�́A�����Ί�ɒ���ꂽ�肵�č��ɓ`�����Ă���B���̑̊i�́A���̃��C�I�����Q�T�����x�傫�������悤���B �@��l�ɂȂ������A���C�I�������̍��́A�X�P���[�g���ȏ���̌����̒n�w�ɖ��܂��Ă����B���̂��Ƃ͊w�ҒB�f�����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���A���C�I���́A����قǐ[�����A�ɂ͒ʏ���荞�ނ��Ƃ͂Ȃ��������炾�B ���V�x���A���E�^�C���X �E�F�u�T�C�g�i�Q�O�P�T�N�W���Q�R���t�@World's greatest ever haul of supersize cave lion bones found in Urals�j �Ί_���k���Łu�ߓ�������v�@�q�ǂ��p�[�N�����W���[���Ƒ�R�� �@�Ί_���Ŗk���̕���W���łW���U���A�Ί_���k���n��q�ǂ��p�[�N�����W���[���Ƃ̑�R���u�ߓ�������v���s��ꂽ�B���Ȃ̎q�ǂ��p�[�N�����W���[���ƂŁA���Ǝ��{�҂̓G�R�c�A�[�ӂ��݂݁B �@�u�Ί_���k���i�o�q�i�q�ǂ��p�[�N�����W���[�j�v�́A�Ɍ��Ԓ��w�Z��i�Ɍ��Ԓ��w�Z�E���v�ۏ��w�Z�E���Ώ��w�Z�E��ꏬ�w�Z�E�ɖ�c���w�Z�j�̎������k��ΏۂƂ�������^�̎��R�̌������B�����̓V���m�[�P�����O�̌����\�肳��Ă������A�䕗�P�R���ڋ߂̂��ߒ��~���ꂽ�B �@�Ί_���k���n��͐��\�Ί_���������Ƃ��āA�C�E�R�E�}���O���[�u�悪�L���ۑS����Ă���A�M�d�Ȏ��R���c����Ă���B�������̓J���b�N�E�X�m�[�P�����O�E�o�R�Ȃǂ̑̌���ʂ��āA�y���݂Ȃ���n��̎��R�̖L�������w�сA�ۑS�ӎ�����ނ��Ƃ�ړI�Ƃ��āA�P�Q���܂łɌv�U��s���\��B �@����́u�ߓ�������v�́A���R�̂܂܂̐^���Âȏߓ�����T�����悤�Ƃ������́B�ߓ����̋߂��̐Ί_���n�L��ɏW�����A�e���E�G�b�g�X�[�c�E���C�g�t���̃w�����b�g�����A���l���̃O���[�v�ɕ�����ďߓ����Ɍ��������B �@�ߓ����͓��H�e�̖݂�������Ă������Ƃ���ɂ���A�������܂��Ă���Ƃ���������A�[�����ł͎q�ǂ��̑��������Ȃ��Ƃ�����������B �@�u�������点�Ă��ڂꂩ�����v�Ƃ������{��i���j����i��ꏬ�R�N�j�́A�u�M�ꂻ���ɂȂ������ǁA�R�E�������V��ɂ���̂���������A�e�i�K�G�r�������肵�āA���A�͂ƂĂ��y���������v�B����C��i�݂����j����i�ɖ�c���U�N�j�́u�ߓ����̒��͏L�������B�v���Ă��������R�E�����͏������Ă��킢���Ǝv�����B���A�ɓ������̂͏��߂ĂŁA�����[���Ƃ�������������NJy���������B�܂����A�ŒT�����Ă݂����v�ƁA���ꂼ��b�����B �@������i�������j����i��ꏬ�U�N�j�́u�O�͂���Ȃɏ����̂ɁA�ߓ����̒��̋�C�͂ƂĂ��₽�������B�ߓ��������ނ�̐�ɂ����Ăт����肵���B���C�g���Ƃ炷�ƃR�E������e�i�K�G�r��J�j�A�����������������B���R�łł������A�̌`���g���Ă����Ȑ����������݂��ɂ��Ă���Ƃ��낪�ʔ����Ǝv�����v�Ƙb�����B �@���ȃ����W���[�̎ᏼ����́u�|��������L�������萅�ɒЂ�������A�܊��Ŋ�������ʂȑ̌������������Ǝv���B�����������o���g���Ȃ��玩�R�ώ@������Ăق����B�Ί_���͒n�`�E�n�����ʔ����Ƃ��낪�����̂ŁA�������������l���o�Ă��Ăق����v�Ɗ��҂����߂��B �@��S��͂X���A�T�K���o�i�̕ۑS������\�肵�Ă���B �܂�ŗ①�ɁA�Ђ���n�⓴�A�@�R�� �@�������������A�x�m�R�[�̐������C�ɂ��鍑�̓V�R�L�O���u��X���v�i�R�����j���A�������߂�ό��q�̐l�C���W�߂Ă���B �@�P�P�O�O�N�ȏ�O�̕x�m�R�̕��łł����n�⓴�A�ŁA���ϋC���͖�R�x�B�Ő[���̒n����Q�O���[�g���ɂ́A���݂������n�����������ďo�����X�����c��B �@���A���͂��Ⴊ��A�������������肵�Ė�P�T�O���[�g����i�ށB��錧����s���痼�e�Ɨ������w�R�N�̎s���I���i��Â��j�N�́u�①�ɂ̒��ɂ���݂����B�C�����悩�����̂łQ����������ǁA�����Ă������߂ł��v�Ƙb���Ă����B ���V�R�L�O�� �x�x�����E��X���E�F�u�T�C�g�i��X���j ���I�s�A���n�R���n�܂�@���{�W�I�p�[�N�ψ��u�D���v �@�n����Y��ۑS���Ȃ��狳���n��U���Ɋ��p����u���{�W�I�p�[�N�v�ւ̌������̓o�^��ڎw�����I�s�łU���A���{�W�I�p�[�N�ψ���ɂ�錻�n�R�����n�܂����B�����͐R�����R�l���A�n��Z����s�E����̐������Ȃ���A���s�H�F���̕ʕ{�ٓV�r��H�F���Ȃǂ����@�����B �@�H�F���ł͓������ē�����ό��f�B���N�^�[�̐������Ȃ��王�@�B�R�����͓��f�B���N�^�[�ɁA�ό��q�ւ̐ڂ����Ȃǂ����₵�Ă����B �@�ʕ{�ٓV�r�ł͐������ʂ����r�����w�����B�n���Z�����瑾�z���̔��˂ȂǂŒr�̐�����������Ƃ̐������A�Z�����������}�X�����₵���W���[�X�𖡂�����B �@�W�I�p�[�N�́A�\���̂������n�����{�W�I�p�[�N�ψ���R�����A�F�肷��B���I�s�͂l�������H�g��W�I�p�[�N���i���c��i��E���c�O�i�s���j���S���A�\�������o�����B���s�͂Q�O�P�R�N�ɂ��o�^�Ɍ����Ē��킵�����A�s���ւ̐Z����w�p�A�g�̕s���Ȃǂ��w�E����A�F�肪������ꂽ�o�܂�����B �@�R�����̈�l�A��s��w�����̋e�n�r�v�����́u�W�I�p�[�N�F��Ɍ����āA�Z�����i��ŋ��͂��Ă���悤�Ɋ����A���I�s�̖{�C�x���`����Ă����B�I�[�����I�ł̎��g�݂͍D�������Ă�v�Ƙb�����B�R�����͂V�����H�g��Ȃǂ����@����B�F��̉ۂ͂X���S���ɓ��ψ�����\����B �@���{�W�I�p�[�N�ɂ͌��݁A�S���R�U�������o�^����Ă���B ���֘A�L�� �T�^�Q�S�@���I�s�����{�W�I�p�[�N�F��ɍĒ��� �@���{���A�w��̌���ł��鎭�����F���Q��w���_�������W���R���A�������ꂽ�B���N�W�P�B �@�����搶�͏��a�P�O�i�P�X�R�T�j�N�Q���P�X�����܂�B���{�P�C�r���O����̊����A���{���A�w��̉��]�c���A���{�����w�������̏����Ȃǂ��C���A���A�w�Ɋւ��鐔�X�̘_�����ʏ��Ђ����M�Ȃ���Ă����B  �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�T�S�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�R�Q�y�[�W�B�U�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�T�S�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�R�Q�y�[�W�B�U�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�@���M�����[�L���́u���{�̊ό����v�u���A���ЏЉ�v�͂R���A���Ȃ��B�Ȃ��A���Ő��R�Q�y�[�W�Ƃ����̂͗��Q�Ԗڂ̔����B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�E�O���r�A �@�E�X�y���I�j���[�X �@�E�C�x���g�J�����_�[ �@�E���N�䓴�A�k�b�� �@�E�x�g�i���`���u���N�ΎR���A�����̐��ʕ� �@�E�k�C����铴�A�Q�����|�S�@�k�C���̃R�E������ �@�E�v���W�F�N�g�{�[�h �@�E�w���̂��m�点 �@�E�ҏW������̂��m�点 �@���{���A�w�����ȊO�̍w�NJ�]�҂́A�P�C�r���O�W���[�i���ҏW��caving_journal@cj.dojin.com�܂ŁB����w�ǔN�R�����Q�V�O�O�~���\�B�W�����N�����X�r�ܖ{�X�A�n�c�a�n�w �{�X�i���j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�ƃX�L�[�̓X�i���c�n��j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�̓X�E���l�X�A�����⓴�i�l���j�A�܂������˂��Ɓ`��낸�̔��`�i�I�����C���V���b�v�j�ł��w���\�B �T�U���N�O�̐l�̎�������@�P�U�Ώ��������蕿�@���암 �y�t�����X���a���E�I�[�g���K�����k���g�D�[���[�Y���z �@�t�����X�암�g�[�^�x���ߍx�̃A���S���A�ł��̂قǁA��T�U���N�O�̂��̂Ƃ݂���l�Ԃ̑O���̉������������B���������͍̂l�Êw�̌��C���Ă����P�U�̏����ŁA�{�����e�B�A�Ŕ��@��ƂɌg����Ă����B���Ƃ́u�唭���v�Ə̎^���Ă���B �@�O���̎�͐��l�ŁA���ʂ͔��f�ł��Ȃ��Ƃ����B�����Ċ�����������ɐ����Ă����Ƃ݂��A�o�y�i����n��g�i�J�C�A�T�C�Ȃǂ�ߐH���Ă����ƍl�����Ă���B ���A���S���A(Caune de l'Arago)�̓s���l�[���I���A���^�����g�[�^���F���ɂ���ΊD���B����܂łP�O�O�̈ȏ�̐l�މ����������Ă���B ���z��ԍʂ�k�d�c�@��ˑ�ߓ����ɐV���� �@���R�s�O���쒬�̊ό��{�݁u��ˑ�ߓ����v�ɁA�C���i���ԋ߂Ŋώ@�ł���u�⋛�i����ȁj�����̊y���v�ƁA�ߓ������̒ʘH��F�N�₩�ȃ��C�g�ŏƂ炵���u���[�i��������j�X�|�b�g�v���I�[�v�������B �@�ߓ������̋C���͕��ςP�Q�x�Ɨ������A�ď�ɐl�C�̃X�|�b�g�B�ό��q�ɂ�蒷���؍݂��A�y����ł��炨���ƐV�݂����B�u�⋛�����̊y���v�́A�n������삩�琅�������č�����l�H�r�ɁA�召���܂��܂ȃC���i��R�O�O�C��������Ă���B �@�u���[�X�|�b�g�v�͓���������P�T�O���[�g����ɂ���A�S���S�T���[�g���̒n���������C�g�A�b�v�����B�F�Ƃ�ǂ�̔����_�C�I�[�h�i�k�d�c�j�d���R�O��A�ǖʂɔ��˂��Č��z�I�ȕ��i���L����B �@��ˑ�ߓ����ό��̒����v�v�В��i�U�V�j�́u�q�ǂ��A��̉Ƒ��̗V�я��A��҃J�b�v���̃f�[�g�ꏊ�Ƃ��Ċy����ł��炢�����v�Ƙb���Ă���B �@�c�Ƃ͌ߑO�W���`�ߌ�T���A���ٗ��͑�l�P�O�O�O�~�A�����w���T�T�O�~�B�i��j��ˑ�ߓ����ό����O�T�V�V�i�V�X�j�Q�Q�P�P ����ˑ�ߓ����E�F�u�T�C�g ���������߁u��X���v�A�O�C���R�O�x���Ⴍ �@�ҏ����������A�x�m�R�[�̍��V�R�L�O���Ƃ��Ēm�����X���i�R�����j�ɂ́A�����̊ό��q�������������߂ĖK��Ă���B �@��X���́A�x�m�R���痬��o���n�◬�łł������A�ŁA�������P�T�R���[�g���B��N���X�ɕ����A�����̋C���͊O����R�O�x���Ⴂ�B�n����Q�O���[�g���̍Ő[���ɂ͖�P���[�g���V�O�̕X�̕ǂ�����A����҂͕X�ɐG��A�u�C���������v�Ɗ������グ�Ă����B �@�t�����X����ό��ŖK�ꂽ�Z���[�k�E�W���}������i�R�R�j�́u���{�͎��x�������ď����������A���A�̒��͂ƂĂ��C�����悩�����v�ƏΊ�Řb���Ă����B ���V�R�L�O�� �x�x�����E��X���E�F�u�T�C�g�i��X���j �n���̐V�타�J�f�u�y���Z�t�H�l�v �n���P�C�R�X�Q���̓��A�Ŕ�������� �@�Ⴆ�ΐ[�C�ȂǁA��X�l�Ԃ̐�������藣���ꂽ�ꏊ�Ŕ��������V��̐[�C���ނ����B�ނ�̐��Ԃ��ނ͖��m�������A�C��ȊO�œ����l�ɖ������̐�������������\���������ꏊ�͂ǂ����낤�H ����͒n��ł���Ȃ���ً̈�ԁA���A�ł���B �@�R�E������C�����A�S�L�u����N���ȂǁA���A�̒��ňꐶ�߂����������͓��������i���A�����j�ƌĂ�邪�A�ŋ߁A���E�L���̐[�����A�ŐV��̃��J�f���������ꂽ�Ƙb��ɂȂ��Ă���Ƃ����B ���n���P�C�R�X�Q���[�g���̓��A�̒�ɐV��̃��J�f�� �@�����ꏊ�̓N���A�`�A�A���F���r�g�R���ɂ��铴�A�B �@�N���A�`�A�ōő�E�Œ��̓��A�ł��郋�L�i�E���}���A�Q�ŁA���̐[���͐��E�̓��A�̒��Ō��݂P�T�Ԗڂ̐[���ł���A�n���P�C�R�X�Q���[�g���ƌ����Ă���B �@�������ꂽ���J�f�̓M���V���_�b�̖��{�̐_�i�n���̐_�j�u�n�f�X�v�ɂ��Ȃ݁A�Q�I�t�B���X�E�n�f�V�Ɩ��t����ꂽ�B �@�����҂̂ЂƂ�ł���u���K���A�Ȋw�A�J�f�~�[�������R�j�����ق̃p���F���E�X�g�[�u���́A�u��ڌ��ĐV�킾�ƒ������܂����B���̃��J�f�͐[�����A���̓���Ȋ��ɍ��x�ɓK�������킾�Ǝv���܂��v�ƌ���Ă���B �@�z�̓͂��Ȃ���ɕ�܂ꂽ�������ō����ނ�ߐH����V�타�J�f�A�Q�I�t�B���X�E�n�f�V�B���i��X����ȂǂŌ���������̂ƈقȂ�A�����G�o�ɑ傫�ȑ̐߂Ƃ����܂������Ă���A����͐[�����A���ւ̊��Ɍ����Ƀ}�b�`���Ă���悤���B�܂��A�͋��������������A�ł�r�o������t�B���x���Ă���B�����܂Ŋl���𑨂��A�����Ɏ��Ɏ��炵�߂鎖���\���Ƃ����B �@�����ɈقȂ�������̃��J�f����������Ă���A������͓������M���V���_�b�̖��{�̏����ɂ��Ȃ�Łu�y���Z�t�H�l�v�Ɩ��t����ꂽ�悤���B �@�n����Ɏc��t�����e�B�A�A���A�͂��܂��m���Ă��Ȃ�������̎��R������c����Ă���A�T���Ƃ⌤���҂��璍�ڂ���Ă���B �@�u����̔����́A��X�̒m�����܂����������킸���ł���A����A�z������V�����Əo��\�����������Ă��܂��v�ƑO�q�̃X�g�[�u���͍Ō�ɂ����R�����g���Ă���B �@���Ȃ݂ɁA���E�ōł��[�����A�̓O���W�A�ɂ���[���Q�C�P�X�U���[�g���ƌ�����N���[�x�����A�B�Ő[���܂œ��B����̂ɂ͂Ȃ�ƂQ�V���Ԃ�v����ƌ����A���̉ߍ��߂���T�����b��Ƃ��B���ɐ_��A�����b�ł͂Ȃ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����L�i�E���}�|�c�R�[���}�E�P�C�u�V�X�e��(Jamski sustav Lukina jama�|Trojama)�͍��፷�P�C�S�R�P���̌����ŁA�������፷��P�ʁA���E���፷��P�T�ʁB ���N���[�x����(Krubera Cave)�̓W���[�W�A�E�A�u�n�W�A�������a���ɂ��鑍�����P�U�C�O�T�W���E���፷�Q�C�P�X�V���̌����ŁA���E���፷��P�ʁB  �@�����V���ʍ���T���f�[�łɘA�ڂ���Ă���u��}���V���[�Y�v�ɁA���P�Q�O�W�Ƃ��ďߓ������f�ڂ��ꂽ�B�f�ړ��͂V���P�X���B

�@�����V���ʍ���T���f�[�łɘA�ڂ���Ă���u��}���V���[�Y�v�ɁA���P�Q�O�W�Ƃ��ďߓ������f�ڂ��ꂽ�B�f�ړ��͂V���P�X���B�@�u��}���V���[�Y�v�͂P�X�X�Q�N�ɘA�ڃX�^�[�g�B�V�����J���Q�y�[�W�ŁA��^�C���X�g��}�\���g���ĉ�����Ă���B �@�u�ߓ����v�ł͗��A���Ԃ��ܓ��A���@���A�����⓴�A(�S�㔪���j���R�ߓ����A�͓������A���͓��A�H�F���A�畧�ߓ����A���A��R�������A���쓴������Ƌ��ɏЉ�B���ڕʏߓ����A���Ɠ��A��ϓ��A�s�A�����ߓ����A�ʕs���ߓ����A��q���A��ϐ����ߓ����A���c���ߓ����A�ʐA�Ί_���ߓ����͖��̂ƈʒu�݂̂̏Љ�ƂȂ��Ă���B �I�ҁE�ďC�͉Y�c������{���A�w���B �@�o�b�N�i���o�[�͑������݂ŁA�V�����Q�O�S�~�A�`�Q�T�C�Y�ւ̏k���ŃJ���[�R�s�[���S�P�O�~�Ŕ̔����Ă���B �������̒����V���A�k�������V���ɂ��f�ڂ��ꂽ�B�W���R���t���̐����{�V���ɂ��f�ڂ��ꂽ�B �������V���E�F�u�T�C�g�i��}���V���[�Y�o�b�N�i���o�[�j �u�k�k�}�`�K�}�v�w��Ǘ����������@���a�c�̂��v�� �@���a�w�K�̍u�t�h���Ɛ�Ղ̒����E�ۑ����s�����ꕽ�a�l�b�g���[�N�ƌ��ό��{�����e�B�A�F�̉�͂W���A���d���������K��A�����̐�Ձu�k�k�}�`�K�}�v�̎w��Ǘ��҂̌����������߂镶����䉮�����������ɒ�o�����B�Q�c�̂́u���܂ŕ��a�w�K�⒲���Ɋւ���Ă����c�̂����Ďw��Ǘ��҂̌�����������Ƃ͌��_���肫���v�ƍR�c���A���㕽�a�w�K�œ��K�}�����p���Ȃ����j�ɓ`�����B �@�����͍��N�R�����܂łɁA����풆�ɓ��{�R�̖��a�@���Ƃ��Ďg��ꂽ���K�}��푈��Ռ����Ƃ��Đ����B�T�����ɕ��a�l�b�g�ƗF�̉���܂ތv�T�c�̂Ɏw��Ǘ��҂̌�����Ăъ|�����B���c��U������ŁA�������p�Ɋւ�����Ƌ��ɓ��K�}�̎w��Ǘ��҂��m�o�n�@�l���R�̌��w�Z�ɂ���Ă����B���K�}�̓����\�����݂̑����͓��m�o�n�Ɉꌳ�������B �@����܂ŕ��a�l�b�g�ƗF�̉�̂Q�c�̂͊w�Z�◷�s�Ђ��璼�ڍu�t�h���̈˗����A���c�̊Ԃœ������Ԃ̒��������ĕ��a�w�K�����{���Ă����B���K�}�ł͔N�Ԃō��v��Q���Q�O�O�O�l�̏C�w���s������ē������B �@���̐푈��Ռ����������A�Q�c�͍̂��N�T���P���ɒ������K�₵�A�u����܂ŕ��a�K�C�h�����Ă����c�̂Ƙb�������Ȃ���Ǘ����@�Ȃǂ����߂Ăق����v�Ɨv�]���Ă����B �����ꕽ�a�l�b�g���[�N �E�F�u�T�C�g ���m�o�n�@�l���R�̌��w�Z����Z�E�F�u�T�C�g ���A���̑���@�v���~���𥥥�V���s���h�����P�� �@�V���s���h���͂W���A���A���ł̑����z�肵���~���P�����A���s�y���̓��A�u�y���̌��v�i������R�O�O���[�g���j�ōs�����B�K�v�Ȏ��@�ނ�����Ă��铯���N�������Ȃǂ���P�Q�l���Q�����A�菇���m�F�����B �@����������Q�O�O���[�g���i�n�_�ɂ���c���i�[����T���[�g���j�ɁA�l���]�������Ƃ��ĊJ�n�B�Q���҂̓w�b�h�����v�Ŏ��͂��Ƃ炵�Ȃ���A���[�v���|����{���g����ǂɑł����݁A����҂������グ�A�S�˂Ŕ��������Ƃ����Ȃ��Ă������B �@�s���ɂ͓��A���P�O�O�����O�゠��A�N�Ԗ�P�V�O�O�l���K���Ƃ����B�Q�O�O�V�N�ɂ́A�ʐ^���B�e���Ă����j�����������Ď��S���A���N�ɂ́A��w�����T�����ɍs���s���ƂȂ�A�����͂O�X�N�ɓ��l�̌P�������{���Ă����B �@�F�ꐳ�������́u���A���͊���₷���A�̉��̒ቺ���S�z�����B�s���ςɓ͂��o�����A�\���ȑ��������낦�������œ����Ăق����v�ƌĂт�����B �S�O���N�O�̌Ñ�l�̎��A�l�ނɂ��ł��Â��������̏؋��� �y�C�X���G�����z �@�C�X���G���A�e���A�r�u�ߍx�̃P�Z�����A�Ŕ������ꂽ�A�S�O���N�O�̎�����A�����̐H�����Ɛ������̏؋��������B ���̐����� �@�X�y�C���A�p���A�I�[�X�g�����A�A�C�X���G���̌����O���[�v���N�A�e�i���E�C���^�[�i�V���i��(Quatenary Internatioal)���̃I�����C���łɂQ�O�P�T�N�U���P�W���ɕ��Ă�����́B �@�P�Z�����A�̓e���A�r�u�̓��P�Qkm�ɂ���A�܂��ɂS�O���N�O���̎����ɓ�����O�����Ί펞��̈�ՁB����܂ł������̔��������ꂽ�ꏊ�ƂȂ��Ă���B �@�����O���[�v�́A��Ղ̒��Ō����������Ɏc����������O�����Ί펞��̐l�X���P�Z�����A�̒��ʼn���H�ׁA�ǂ̂悤�Ȋ��ł��炵�Ă������𖾂炩�ɂ����B �@������͂������ʁA�R�̎�Ȕ������������B�ǂ���d�v�Ȃ��̂��B �l�ލŏ��̊������̏؋� �@�P�ڂ́A���̒��ɂ́A�ؒY��R�₵���X�X�̂悤�Ȃ��̂��܂܂�Ă����B���炭�A���������Ă����߂Ɏg�����̉����z���Ă����ƌ����O���[�v�͐������Ă���B �@�Ȃ��Ȃ�P�Z�����A�ɂ͉��x���g�p���ꂽ�F�[�̐Ղ�����B�Z���͓��A���ŏĂ��Ă����ƌ�����B �@���������z�����ނ�́A�����Ɠ��A���ʼn��N�������߂ɂ͉��̊Ǘ����K�v�ł��邱�Ƃ��w�Ǝw�E�B�����̃o�[�x�L���[�����N�ɔ�Q�������炷���Ƃ��o���������E�ł��ŏ��̐l�X�ł��邩������Ȃ��Ƃ����B �������łȂ������Ȃǂ��H�ׂĂ��� �@���̏؋��͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�H�ׂĂ������ɂ��Ă̏؋����B �@�l����߂炦�A�Ă��A�����ӂ��ĐH�ׂĂ����Ƃ������Ƃ͂���܂ł���̐������̏؋���������Ă����B �@����A�ނ�̎����猩���������͎̂��i�b�c�ށA�f���v���̏��������q�̍��ՂȂǂŁA���̎���ɐA��������K�{�ƂȂ�s�O�a���b�_��Y�������ނ�ێ悵�Ă����Ƃ������Ƃ̏؋��ƂȂ�Ƃ����B �l�ލŏ��̎��u���V�H �@�R�ڂ̏؋��́A���̒��ɂ݂������������A���@�ۂł���B�����O���[�v�́A����|�����邽�߂Ɏg�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B �@��j����̎��u���V�B���������n�܂��Ă����ƍl������Ƃ����B �@�S�O���N�O�ǂ̂悤�Ȑ��������Ă����̂��A�ӊO�ɂ������瑽���̂��Ƃ����������B ���P�Z�����A�v���W�F�N�g�E�F�u�T�C�g �t�H���j���E�P�o�����������A�V���ɂQ�̕]����Ŏ��R��Y�o�^ �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@���ۘA������Ȋw�����@��(���l�X�R)�̐��E��Y�ψ���͂��̂قǁA�h�C�c�̃{���ŊJ������ŁA�k�����N�A���r���Ȃɂ���t�H���j���E�P�o�����������ɂ��āA�V���ɂQ�̕]����ł̎��R��Y�o�^��F�肵���B �@����ɂ��ƁA�t�H���j���E�P�o�����������́A�u���Ԍn�v�Ɓu�������l���v�̕]��������ƔF�肳�ꂽ�B�����������́A�Q�O�O�R�N�Ɂu�n�`�E�n���v�̕]����Ŏ��R��Y�o�^����Ă���A����A�V���ɂQ�̕]������F�߂�ꂽ���ƂŁA�S�̕]����̂����R�����A�W�A�ŏ��߂Ă̍��������ƂȂ����B �@�܂��A���E��Y�ψ���͍���̉�ŁA�����������̖ʐς����݂̖�W���U�O�O�Oha�����P�Q���R�O�O�Oha�Ɋg�����邱�Ƃ����F�����B �@�����������ɂ́A�S���N�O����`�����ꂽ�A�W�A�ŌẪJ���X�g�n�`���c���Ă���A�召�R�O�O�]��̓��A�����݂��Ă���B���ɁA�������ߓ����������ƂŐ��E�I�ɗL�����B�Ȃ��A�����������ɂ́A��ł��뜜����Ă��铮�A���������������Ă���B ���֘A�L�� �T�^�P�W�@�z���A�n���g�C���A�Ń}�b�h�X�p �T�^�P�P�@�z���A�\���h�����A�����҂ɘJ���M�͂����^ �T�^�Q�@�@�z���A�t�H���j���E�P�o�������������f�惍�P�n�ɐl�C �P�^�P�Q�@�z���A�t�H���j�����P�o�����������̊ό������啝�l�グ  �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ȂǂŔ̔����Ă���u���̐��v���f�U�C�������N���A�t�@�C������������Ă��邱�Ƃ��킩�����B �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ȂǂŔ̔����Ă���u���̐��v���f�U�C�������N���A�t�@�C������������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�@���̃t�@�C���́u���̐��v���P�X�W�T�N�ɎВc�@�l��Y�ƊJ�����Ђ��甭������Ă���R�O���N���L�O���č��ꂽ���́B�V���̂Q���b�g���y�b�g�{�g�����C���X�g�Ƃ��ăf�U�C������Ă���B����i�B �@�u���̐��v�͖����S�I�Ɏw�肳��Ă���n���������M�����Ń{�g�����O�������́B�u�����h�Z���N�V�����v�ɎQ�����Ă���A�P�X�X�X�N�͍ō����܁A�Q�O�O�O�N�͋��܁A�Q�O�O�P�N�͍ō����܂Ɛ��E�ō��i���܁i�R�N�A�����܈ȏ��܁j�A�Q�O�O�X�N�ƂQ�O�P�S�N�ɂ͍ō����܂���܂��Ă���B�u���ۖ��o�R���@�\�v�ł͂Q�O�P�R�`�Q�O�P�T�N�ɂR�N�A���ŗD�G���o�܂���܂��Ă���B �@�`�S�T�C�Y�B�R�O�O�~�B�T�O�Oml�y�b�g�{�g�����P�P�[�X�i�Q�S�{�j�w������Ɩ����ŕt���Ă���B �@�w���͓��̉w���킢���݁A���̉w�O�c�L���Z�ɂāB �����̉w�E�F�u�T�C�g�i���̉w���킢���݁j �����̉w�E�F�u�T�C�g�i���̉w�O�c�L���Z�j ��������Њ��Y�ƊJ���E�F�u�T�C�g �����E�F�u�T�C�g  �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ȂǂŔ̔�����Ă���u���̐��v�̃p�b�P�[�W���A��������R�O���N���L�O�����f�U�C���ɕύX����Ă������Ƃ����������B �@��茧���ɌS��̊ό����u���v�ȂǂŔ̔�����Ă���u���̐��v�̃p�b�P�[�W���A��������R�O���N���L�O�����f�U�C���ɕύX����Ă������Ƃ����������B�@�u���̐��v�͂P�X�W�T�N����Вc�@�l��Y�ƊJ�����Ђ�蔭���B�����h�Z���N�V���������܂��Ă���B�d�x�X�U�D�W�����^�k�̓�ŁA�R�[�q�[�₨���ɍœK�Ƃ̂��ƁB �@�̔����i�͂T�O�O�~�����b�g���P�Q�T�~�i�ō��j�B�w���͓��̉w���킢���݁A�y�Y�X�A���킢���݃l�b�g�V���b�v�ȂǂɂāB �����̉w�E�F�u�T�C�g�i���̉w���킢���݁j ��������Њ��Y�ƊJ���E�F�u�T�C�g �����E�F�u�T�C�g ���A�L�e�[�k�n�����Z�~�i�[�J�ÁA�{���h�[��X�R�[�ɐV�{�� �@�t�����X�ό��J���@�\�͂��̂قǁA���̍������m���p�قŊJ�Ò��́u�{���h�[�W�|���Ɠ����̓s�ց|�v�̊J�����@�ɁA�A�L�e�[�k�n�����e�[�}�ɂ����C�x���g���J�Â����B �@���X�R�[�lj擴�A�ǒ��̃M���[���E�R�����{���́A���N�I�[�v�����鍑�ۓ��A�lj�|�p�Z���^�[���Љ���B���X�R�[�̕lj�͂P�X�V�X�N�ɐ��E��Y�ɓo�^����Ă���A�I���W�i���̓��A�u���X�R�[�P�v�́A�lj�ی�̂��߂P�X�U�R�N�ɕ������ʌ��J�͂���Ă��Ȃ��B���݂̓I���W�i���̈ꕔ���Č������u���X�R�[�Q�v�����w�\�����A����|�p�Z���^�[�ł͓��A�̑S�Ă��Č��B�f���ł̕lj�Љ��A�R�c�V�A�^�[���݂���\�肾�B ���ꕔ���� �����ۓ��A�lj�|�p�Z���^�[�́u���X�R�[�S�v�Ƃ��Ă�A�Q�O�P�U�N�U���ɃI�[�v���\��B ���֘A�L�� �T�^�P�W�@���X�R�[���A�lj�W�A�����E�{��E�����̂R�s�s�ŊJ�Ì��� �T�^�U�@�@�����A���X�R�[���A�lj�W���J�� �Q�^�Q�T�@�؍��A���X�R�[���A�lj�W����ߍz�R���A�ŊJ�Ì��� �������e�B�j���b�N�E���X�R�[���ۓ��A�lj�|�p�Z���^�[(CentreInternational de l'Art Parietal Montignac-Lascaux)�E�F�u�T�C�g �����̈⍜�A�������ʂ̋ʁ@���{�����Z���� �@���т��ʂ͓��{�R�̂��̂��A�ČR�̂��̂��B�Q�O�P�S�N�P�P���A���A�m�������q�ŁA�펀�҂̈⍜�Ƒ�ʂ̋ʂ����������B���������������A�g�����������̂͌�����Ȃ������B���A�m�����j�����Z���^�[�̒����O�N�ْ��́u�ʋl�����{�R�̂��̂��A�ČR�̕����ň⍜���������Z������������̂ł́v�B���т��ʂ��B��̎�|���肾�B �@�⍜�������������q�̃K�}�i���A�j�͒��N����������܂��Ă����B��N�Z���̒ʕ�Ŏ������s��ꂽ�B�K�}�͓��������E�ɕ�����A�E���̌X�Βn�Ɉ⍜�T�A�U�̂��������B��������́u�����͓���ł��Ă��Ȃ��v�Ƃ����B �@������߂��ɋʂ���T�O�������B�����P�Q�Z���`�A���a�T�Z���`���x�̍ג����ʂ��ł������A���a�P�T�Z���`�قǑ傫�ȕ����������B�L����̂��̂łقƂ�ǂ��J�����Ă����B�ʂ͐Ԃ����тāA�����͊m�F�ł��Ȃ��B �@�K�}�́A���{�C�R�̊�n����������^�V�ƁA���ɕČR���L�����v��݉c�����V��Ƃ̊Ԃɂ���B�����ْ��͓����̐H�Ǝ���ɂ��āu�C�R��n�͐H�Ƃ��L�x�B����A�Z���͕ČR�L�����v�ł́w��ʁx�₲�ݎ̂ď�Ŋʋl���v�B�ʂ����{�R�̂��̂Ȃ�⍜�͓��{���A�ČR�Ȃ�Z���̉\���������Ƃ݂Ă���B �@�����ŏZ���͕ČR������ƎR�֔��B�U������ނƏ��X�ɏW���֖߂����B�ČR�͎��ӂɃL�����v��݉c�B�R���ɂ͔s�c��������ł����B���т��ʂ͐펞�Ɛ�オ�܂���͗l�̏��f���ƍl����B �_�ސ�E�]�̓��ʼnЁ@���A����o�� �@�Q�P���[���A�_�ސ�E�]�̓��ʼnЂ��������B �@�_�ސ쌧�̓���s���h�{���ɂ��ƁA�Q�P���ߌ�T���O�A�u�]�̓��ɍ�����������v�ƒʕ���A���h�������m�F�����Ƃ���A���̓��A�̒�����o���Ă����Ƃ����B�ߗނ�؍ނȂǂ��R���A��Q���Ԍ�ɏ����~�߂�ꂽ�B�P�K�l�͂��Ȃ������B �@����̓��A�͕��i�͊ό��q�Ȃǂ͓���Ȃ��l�C�̂Ȃ��ꏊ�ŁA���h�ǂȂ��o�Ό����ׂĂ���B �����̓��A�͊ό����u�]�̓��≮�v�Ƃ͕ʂ̓��A�B ���E��Y�̃��v���J�������I���X�R�[���A��肸�[���ƌÂ��A�t�����X�̃V���[���F�E�|���E�_���N���A �@�P�X�X�S�N�P�Q���A���A�w�҃W�������}���[�E�V���[���F����ɂ���Ĕ�������A�ނ̖��O�������ꂽ�V���[���F�E�|���E�_���N���A�́A�t�����X�̑�R�Ԗڂ̓s�s�A���������܂ރ��[�k�A���v�n�挗�̃A���f�b�V�����A�A���f�b�V����̗��ꂪ���������V�R�̃A�[�`�A�|���E�_���N�t�߂ɂ���B �@���E�I�ɗL���ȃ��X�R�[���A�i�P���W�O�O�O�N�O�j�̋L�^��啝�ɓh��ւ��āA�R���U�O�O�O�N�O�Ɛ��肳��A�Q�O�P�S�N�ɂ̓t�����X��R�X�Ԗڂ̃��l�X�R���E��Y�Ɏw�肳�ꂽ�B���N�ɂ͂����āA���̓��A�̃��v���J�������A�S�������ʌ��J���n�܂����B �@���X�R�[���A�̃��v���J�A�u���X�R�[�Q�v�̖�P�O�{�ɂ�����R�O�O�O�������[�g�����g�������v���J���A�u�|���E�_���N���A�v�́A�R�O�����̌������₵�āA���x�⎼�x�A���x�A���͋C���܂邲�ƃR�s�[�B�{���̓��A�ɓ������������A�܊��Ŗ��킦��悤�ɂȂ��Ă���B �@�ŐV�̂R�c�Z�p����g���ĕ������ꂽ���ʂ̂�����ǂɁA���������ƕ`���ꂽ��������ӏ܁B�R�[�X�́A�P�O�̃X�e�b�v�A�Q�V�̃p�[�g�ɂ킩��Ă���B�ԉ��y��n���g���āA���w�����łȂ��ʼn�Z�@�A�����n�Z�@�������ĕ`���ꂽ���A�n�A�T�C�A���C�I���A�t�N���E�A�n�C�G�i�A�q���E�ȂǁA���݂͐�ł��������������`����Ă���A�|�p�I���l�����ɍ����Ƃ����Ă���B �@�����Č��w�̃n�C���C�g�́A�P�Q���[�g���ɂ��y�ԁu���C�I���̋���t���X�N�v�Ƃ����X�Q���̃��C�I�����Q����Ȃ����������ӂ���삾�B �@�厩�R�Ɉ͂܂ꂽ���Q�X�w�N�^�[���̕~�n�ɁA���̃|���E�_���N���A�̂ق��A������[�߂�I�[���j���b�N�����M�������[�A�A���f�b�V���R��]�ރp�m���}�E���X�g�����Ȃǂ����݂���Ă���̂ŁA�P��������葾�Ẫ��}���ɐg���ς˂����B ���u�V���[���F���A�v�͂Q�O�P�S�N�Ɂu�V���[���F�E�|���E�_���N���A�Ƃ��Ēm����A���f�V�����|���E�_���N�̑������A(Decorated cave of Pont d'Arc, known as Grotte Chauvet-Pont d'Arc, Ardeche)�v�Ƃ��Đ��E������Y�o�^�B�Q�O�P�O�N�ɂ̓h�L�������^���[�f��u���E�ŌÂ̓��A�lj�R�c�@�Y���ꂽ���̋L��(CAVE OF FORGOTTEN DREAMS)�v�����삳�ꂽ�B ���֘A�L�� �S�^�X�@�����A�V���[�x���A�̃��v���J���� ���V���[���F�E�|���E�_���N���A�E�F�u�T�C�g ���V���[���F�E�|���E�_���N���A�E�F�u�T�C�g ���|���E�_���N���A��^�v���W�F�N�g�E�F�u�T�C�g ���u���E�ŌÂ̓��A�lj�R�c�@�Y���ꂽ���̋L���v�E�F�u�T�C�g �Ă̊ό��V�[�Y�������̂Ł@�c�����Ԃ��ܓ��ň��S�F��� �@�������c���s�̏ߓ��������҈��S�F��Ղ͂P���A�c���s�ꍪ���̂��Ԃ��ܓ��ŊJ����A�Ă̊ό��V�[�Y���̖����̂�������B �@�W�Җ�S�O�l���o�Ȃ��A�~�n���̈����G�_�Ђō炪�s��ꂽ�B���J�_�Ёi���s�ꍪ���j�̍����M�V�{�i���j����t�サ�A�y�˗G���s���Ⓑ�J�쌳�s�s�c��c����e�c�̂̑�\���ʋ������������B �@���Ԃ��ܓ��̔N�ԓ����Ґ��͗�N��R�O���l�ɏ���Ă������A�����{��k�ЂƓ����d�͕�����ꌴ�����̒���̕����Q�R�N�x�͖�T���l�܂ŗ������B�Q�S�N�x�͖�P�S���T�O�O�O�l�A�Q�T�A�Q�U���N�x�͖�P�V���V�O�O�O�l�Ə��X�ɉ�����B �@���Ԃ��ܓ��Ǘ��������ɂ��ƁA�Q�V�N�x�͂T�������݂łS���U�l�ƑO�N������łU�X�V�S�l�����Ă���B�ӂ����܃f�X�e�B�l�[�V�����L�����y�[���i�c�b�j�J�Â��^�A�x���Ԓ��̍D�V�v���Ƃ݂Ă���B �����͓��w���Ɍi �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g

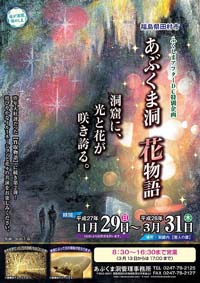

�y�O���[�g�u���e���y�іk�A�C�������h�A�������E���[�N�V���[��A���h��U�E�n���o�[�n�� �m�[�X����[�N�V���[�B���z �@�p�C���O�����h(England)�k���C���O���g��(Ingleton)�߂��ɂ��铯���ő�̓V�R�̒n�����A�Q�[�s���O�E�M��(Gaping Gill)���T���Q�U���A��ʌ��J���ꂽ�B�[����P�O�O���[�g���A�e�ς̓��[�N�吹��(York Minster)�̐g�L�ɕC�G���邱�̓��A�́A�n���̈��D�Ƃ̏W�܂�ł���u���b�h�t�H�[�h�E�|�b�g�z�[���E�N���u(Bradford Pothole Club)�ƃN���C�����E�|�b�g�z�[���E�N���u(Craven Pothole Club)�̂����ꂩ�ɂ��A�N�ɂQ���ʌ��J����Ă���B �@ ���u���b�h�t�H�[�h�E�|�b�g�z�[���E�N���u�E�F�u�T�C�g ���N���C�����E�|�b�g�z�[���E�N���u�E�F�u�T�C�g  �@�O���W�I�p�[�N�̊�Łu����Ċ�� �O���W�I�p�[�N�K�C�h�u�b�N�v�̂ЂƂƂ��āu�y���Ȃ�n����Ԃ̓�v�Ƃ��ē����֘A�L�����f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��킩�����B �@�O���W�I�p�[�N�̊�Łu����Ċ�� �O���W�I�p�[�N�K�C�h�u�b�N�v�̂ЂƂƂ��āu�y���Ȃ�n����Ԃ̓�v�Ƃ��ē����֘A�L�����f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��킩�����B�@�O���W�I�p�[�N�͖k��R�n�����Ɉʒu���A�X�E���E�{��̂R���P�U�s��������Ȃ���{�ő�̃W�I�p�[�N�B���̈ꕔ�ł����̃J���X�g�n�`���\�I�ȓ������Љ�����̂ŁA�L�x�Ȏʐ^�Ɛ}���łƂĂ�������₷���B�����W�҂ł������̂������e�ƂȂ��Ă���B �@�����֘A�L���͂P�T�`�Q�S�y�[�W�B�����ڂ͈ȉ��̒ʂ�B �@�E���ƃJ���X�g �@�E���� �@�E����V�� �@�E�������n�� �@�E���Ɠ� �@��o�ϊό��𗬉۔��s�B�`�S�T�C�Y�Q�V�y�[�W�B�t���[�y�[�p�[�B����Ȃǂ̐����ɂē���\�B �@ ���O���W�I�p�[�N�E�F�u�T�C�g �S�R���N�O��"�E�l����"������@���W���ɍU���̐� �@�X�y�C���̓��A����o�y�����S�R���N�O�̃q�g���̓�����"�E�l"�̐Ղ����������ƍ��ی����`�[�����T���Q�V���ɔ��\�����B�����҂́u�L�^��A�ŌÂ̖��{���莖��(oldest cold case)���v�Ƙb���Ă���B �@�����̓z���E�n�C�f���x���Q���V�X�Ȃǂ̍����������������X�y�C���k���̓��A�V�}�E�f�E���X�E�E�G�\�X�i�u���̌��v�j����o�y�����B�Ⴂ���l�Ƃ݂��邪�A���ʂ͕s���Ƃ����B �@�o�y�����j�Ђ��瓪���������Ƃ���A���ڂ̏㕔�ɂQ�A�����ђʂ��鏝�����邱�Ƃ����������B����̊ӎ���@�Œ��ׂ��Ƃ���A���A�ɓ]���������Ƃłł������Ƃ͍l���ɂ����A���������l����A�Ί��ؐ��̑��ȂǂōU������A�v�����ɂȂ����Ղ��ƌ��_�����B �@�V�}�E�f�E���X�E�E�G�\�X����͏��Ȃ��Ƃ��Q�W�̈ȏ�̃z�����̍����������Ă���A���@���ꂽ��ڍ�����S�O���N�O�̂c�m�`�̉�ǂɐ����������Ƃł��m����B�����`�[���́A���A�����҂̖����Ɏg��ꂽ�\��������Ƃ݂Ă���A"�E�l����"�ƍ��킹�A�����̃q�g�������ɕ��G�ȔF�m�Ɋ�Â��čs���ł������Ƃ��������킹��Ƃ��Ă���B �@���ʂ̓I�����C���_�����uPLOS ONE�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �T���̂��h�͏ߓ����@�x�R��A���~�̍������J�ŎB�e �@���~���̍������J�ŁA�j�z���U�������Ⴉ��g����邽�ߏߓ����𗘗p���Ă��邱�Ƃ��A�x�R���w�@���H�w�������̔��،��i�y�����i���A�Ð����w�j�̒����ŕ��������B�j�z���U���̓��A���p�͂���܂łقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������B�ۉ��̂��ߓ��A���Őg�������l�q�Ȃǂ��B�e���邱�Ƃɐ����B�ߍ��Ȋ����������ߓ��A��"��"�Ƃ��鍕���̃T���̐��Ԃ����炩�ɂȂ��Ă����B �@�T���̗��p�����������͍̂������J�̏��ގ��ӂɂ���ߓ����B�����ƒG�������킹���������͂P�O�O���[�g���ȏ�ɋy�ԁB���؏y�����͂Q�O�O�X�N���瓴�A���Œ�����i�߁A�j�z���U���̉���ӂ�Ȃǂ�������Ă����B �@���A���̎B�e�͋��s��w�쒷�ތ������̎x�������{�B��������瑱�������̖�P�O���[�g���̋�ԂɂR��̎����Z���T�[�J���������t�����B�P�S�N�P�Q������P�T�N�Q���ɂ�����S�O�O���̎ʐ^���B�e���邱�Ƃɐ��������B �@�ʐ^�ɂ͂P�`�U�C�̃T�������A���ɂ���l�q���ʂ��Ă����B�g�������Ċۂ��Ȃ�u�T���c�q�v�ƌĂ��s���̂ق��A�q�U��������l�q�Ȃǂ������A�Ƒ��̉\��������B���A�ւ͗[�����蒩�o��p�^�[�����ڗ��������A�����ɓ����ė��邱�Ƃ��������B�T���������Ă���͓̂~�ꂾ���ŁA���؏y�����͊������␁��̎��ȂǂɎg���Ă���Ƃ݂Ă���B �@���s��̒��쏮�j�y�����i�쒷�ފw�j�͔��ɋ����[���P�[�X�Ƃ��u�~�̃T���͂Ȃ�ׂ��G�l���M�[���g��Ȃ��悤�ɕ�炷�B�Â��������A�ɓ��邱�Ƃɒ�R�͂��邩������Ȃ����A����ȏ�̃����b�g������Ƃ������Ƃ��낤�B�����ꏊ�����_�ɂ�������Ǝ��͂̉a���͊�����B�ꏊ��]�X�Ƃ��Ȃ����炵�Ă���̂ł́v�Ɛ�������B �@���A���Ɏc���ꂽ�ӂ�͂����Ƃ���A�W���ȏオ����ŁA�a���R�������Ƃ��������Ă���B���؏y�����́u�j�z���U���͐l�Ԃ������Ɨ쒷�ނ̒��ōł��k�Ő����Ă���B��[���������J�́A���ł����Ɍ��������B���A�̗��p�͐�������L���Ă������Ńj�z���U�����g�ɕt������̐헪�������̂��낤�B����͂ق��̍���n��ł����l�̐��Ԃ������Ȃ������ׂ�K�v������v�Ƙb���Ă���B �ό��֓������Ԃ��ܓ��̌� �@��^�ό���`�u�ӂ����܃f�X�e�B�l�[�V�����L�����y�[���i�c�b�j�v�㔼���グ�悤�ƁA�������͂Q�T�A�Q�U���A���f�B�A�����̎��@�c�A�[�����{�����B�G���L�҂�u���K�[���P�T�l���Q�����A�c���s�ꍪ���̏ߓ����u���Ԃ��ܓ��v��쑊�n�s������́u�����܂̈�{���v�Ȃǂ����ĉ�����B �@�U�����܂ł̂c�b���Ԓ��A�V����G���A�u���O�Ȃǂ�ʂ��A�����ό��̖��͂ƁA�����d�͕�����1�������̂ɂ�镗�]���@�Ɍ����Ɏ��g�ގp�M���Ă��炤�̂��_���B �@��W�O�O�O���N�̍Ό������o�����u���Ԃ��ܓ��v�ɂ͌������̑O�A�N�Ԗ�R�O���l�̊ό��q���K�ꂽ���A��N�͖�P�V���l�ɂƂǂ܂����B�{�錧�Ȃǂ���̋��痷�s�̗������݂��ڗ����Ă���B�c�b���Ԓ��͖�P���̓d���ŏߓ������ʂ�C���~�l�[�V�������u�|�敨��v���J�Â��A�ό��̉ւĂ������}���Ă���B �@���s�V���V�Ђ̗�؍��͉ے��́u���Ԃ��ܓ��̃��C�g�A�b�v�ȂǁA����܂ł̃c�A�[�ł͒m��Ȃ����������̖��͂������A�����Ӗ��ŗ���ꂽ�B��������Љ�����v�ƌ�����B �@���ό��𗬉ۂ̌�Ȑ�����C�卸�́u��^�A�x���I���A�c�b�͌㔼��B��M���������A�U�q�ɂȂ������v�Ƙb�����B ���u�ӂ����܃f�X�e�B�l�[�V�����L�����y�[���v�͒n�������̗̂v�����A�i�q�U�ЁA���s�㗝�X�Ȃǂ����͂��Ď��{������{�ő�K�͂̊ό��L�����y�[���B ���֘A�L�� �S�^�Q�@���Ԃ��ܓ��A���Ԍ��胉�C�g�A�b�v�� �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g ���I�s�A�n����Y���W�I�p�[�N�Ɂ@�v���[���R���ŔF��i�� �@�{�N�x�̓��{�W�I�p�[�N�F���ڎw�����I�s�́u�l�������H�g��W�I�p�[�N���i���c��v�i��E���c�O�i���I�s���j�͂Q�R���A��t�s�̖������b�Z�ŊJ���ꂽ���{�W�I�p�[�N�ψ���̃v���[���e�[�V�����R���ɎQ�������B�����̉��l����g�݂Ȃǂ��Љ�A�F���i�����B �@�W�I�p�[�N�́A�n����Y��ی삵�Ȃ��狳���n��U���Ɋ��p���邱�Ƃ�ړI�ɓ��{�W�I�p�[�N�ψ���F��B���I�s�́A��������u�H�g��v�⍑���ő�̏ߓ����u�H�F���v�A�����ŌÂ̍��c���R�u���o���R�v�Ȃǒn����Y�𑽂��L���A�F���ڎw���Ă���B �@�R���ɂ͔F���ڎw���R�n�悪�Q�������B�Q�Ԗڂɓo�ꂵ�������c��́A�Q�O�P�R�N�ɓo�^��������ꂽ�ۂɎw�E���ꂽ�w�p�A�g��s���ւ̐Z���s���܂��A�R����w�Ƃ̘A�g�̐��ʂ�A���w�Z�ł̏o�O�u���̎��{�A�W�I�K�C�h�̈琬�Ȃǎs�����������������A�s�[���B���c�s�����u�ۑS�A����A�n��U���Ƃ����W�I�p�[�N�̗��O������ł���Ǝv���Ă���B�Z���炪���S�ƂȂ��Ċ����ł���悤�A�s�����O�ɏo�߂��Ȃ��悤�C��t���Ȃ���S�͂Ńo�b�N�A�b�v����v�Ƒi�����B �@�ψ�����͉��P��]�����鐺���オ�����A�u�H�g��͊��ɍ����m���x������B�F��Ŋό��q��������ۂɂ͎����̕ۑ��̐����\�������ӂ��K�v������v�Ƃ̎w�E��u��O���ƂȂ鏤�X�X���������݂������A�F������p�����������̃A�C�f�A�͂��邩�v�Ȃǂ̎�����o���B�������v�����ǒ����u�n�掑�������p�����������f��������A�Ⴂ����Ɏ������ƂŊ������ɂȂ������v�ȂǂƉ����B �@�R���ψ���͍�����{���錻�n�����̌��ʂ܂��A�X������F��̉ۂ����\����B  �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�E���đ��ʒ��� ��Q�U������ё�Q�V�������� �E��U������������ �|��Q�V�����đ��ʒ����| �E�������㕔�̐V�������� �E�ܘY���q���m�F�� �E�f��̌��� �E���ɂ�����R�E�����̔ɐB�������ʂɂ��ā@�|���̂P�| �E�����~�j�R���T�[�g�ɂ����鉹���������ʂɂ��ā@�|���̂U�| �@���{�����w���������s�B�`�S�T�C�Y�T�T�y�[�W�B�Љ��T�O�O�~�i�ō��j�B�T���Q�Q�����s�B �@�w���E�₢���킹�͓��{�����w�����������ǁi�����������^���O�P�X�S�|�Q�Q�|�Q�T�U�U�j�A�܂����n�q���������܂ŁB�Ȃ��A���{�����w��������Q�`�R�Q���܂ł̃o�b�N�i���o�[����舵���Ă���B ���X�R�[�W�F�~���P�ʂŕlj�Č��u���Њy����Łv �y�t�����X���a���E�h���h�[�j�������[�W�[���z �@�t�����X�̐��E��Y�A���X�R�[���A�lj�I�ɍČ������W����Q�O�P�U�`�P�V�N�A�����A�{��A�����̂R�s�s�ŊJ�Â���邱�Ƃ������Ɍ��܂�A���쐼���h���h�[�j�������[�W�[�łP�W���A�����s��ꂽ�B�W����͂P�Q�N�Ɏn�܂������E����W�̈�ŁA���{�ł̊J�Â͏��ƂȂ�B����܂ŕč��A�J�i�_�A�x���M�[�ȂǂŖ�W�R���l���ӏ܂��A�J�Ê��Ԃ���������ȂǍD�]���B�Q�O������͒n���t�����X�Ńp���W���n�܂�B �@�h���h�[�j�����̍��ې�j��ՃZ���^�[�ł̒��ŁA�����������c��c���̃W�F���~�i���E�y���[�����@�c���́u���X�R�[���A�͕ۑS�̂��߂P�X�U�R�N�ȗ�������Ă��邪�A�����{���S�ʎx�����邱�̓W����ł́A���N�|�����Z�p�ƍŐV�̃e�N�m���W�[�ŁA�~���P�ʂ̐��m���ŕlj���Č����邱�Ƃ��ł����B�l�ނ̋N���ɂȂ���W�������Г��{�̐l�����Ɋy����łق����v�ƌ�����B �@���{���̊C���z��E�����Ȋw�����ِl�ގj�����O���[�v���́u�P�Ȃ�lj�ł͂Ȃ��A�N���}�j�����l�̋Z�p�A�\�}�̑f���炵�����ӏ܂��Ăق����B���n�I�ȃC���[�W�������ƕς��͂����v�Ƙb�����B �@����A�p�����ł͂Q�O���̊J����O�ɁA�W���ݔ��̓��O�ȃ`�F�b�N���s���Ă���B������Ő����ɍČ����ꂽ�u�������v�Ȃǂ̕lj�͂Q��ނ̏Ɩ��Ŕ��������C�g�A�b�v����A�R�c�f����p�����W���ł��A�����̎��ۂ̓��A���̗Տꊴ�𖡂킦��B ������\��͂Q�O�P�U�N�P�P���`�Q�O�P�V�N�Q�� �����Ȋw�������i�����s�䓌��������j�A�Q�O�P�V�N�R�`�T�� ���k���j�������i�{�錧�����s�j�A�Q�O�P�V�N�V�`�X�� ��B�����������i���������ɕ{�s�j�B ���֘A�L�� �T�^�U�@�@�����A���X�R�[���A�lj�W���J�� �Q�^�Q�T�@�؍��A���X�R�[���A�lj�W����ߍz�R���A�ŊJ�Ì��� �t�H���j���E�P�o���̓��A���Ń}�b�h�X�p�A�ό��q�����V�T�[�r�X�J�n �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����N�A���r���Ȃɂ��鐢�E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������̊ό��Z���^�[�́A���������̓��A�Q�̂P�ł���n���g�C(Hang Toi�A�x�g�i����Ţ�Â����A��̈�)���A�ŁA�ό��q�����̐V���ȃT�[�r�X��}�b�h�X�p���W�J���Ă���B���T�[�r�X�́A���ɊO���l�ό��q�̊ԂŐl�C���W�߂Ă���A�P�������萔�S�l��U�v���Ă���B �@�D�́A���A�Q�̒��̃g�D�C�N��(Thuy Cung)���A���̃V���g��(Sinh Ton)�J����n���g�C���A��ʂ��āA�`���C(Song Chay)��ɗ���o�钷���Ukm�̒n���͐�ɂ���ĉ^�����́B�^���r���ŐΊD��Ɍ�������邽�߁A�����ł����Ղ�̃~�l�������܂�ł���A�����⌒�N�ɍ������ʂ�����Ƃ����B�����͂P�U�`�P�W�x�ƂȂ��Ă���B �@�}�b�h�X�p��̌�������ɂ́A���A���̌��w��W�b�v���C���Ƃ������A�N�e�B�r�e�B���y���ނ��Ƃ��ł���B ���֘A�L�� �T�^�P�P�@�z���A�\���h�����A�����҂ɘJ���M�͂����^ �T�^�Q�@�@�z���A�t�H���j���E�P�o�������������f�惍�P�n�ɐl�C �P�^�P�Q�@�z���A�t�H���j�����P�o�����������̊ό������啝�l�グ  �@�n�w�̕��y��ړI�Ƃ������n�w�̗��V���[�Y�u���A�߂���v�����s���ꂽ�B �@�n�w�̕��y��ړI�Ƃ������n�w�̗��V���[�Y�u���A�߂���v�����s���ꂽ�B�@�����ł̓��A�Ƃ͐l�H�����܂܂�A������⎿�͖�킸�A�ߋE�n���̂Q�X�����R�R�����f�ڂ���Ă���B���ʐ}�͂Ȃ��B �@���A�W�҂Ƃ��Ă͕�����Ȃ����A�K�C�h�u�b�N�Ƃ��Ă͖��͓I�ȓ��e�ɂȂ��Ă���B �@���R���͈ȉ��̒ʂ�B