| 岼偺塡乮俀侽侾俀擭斉乯

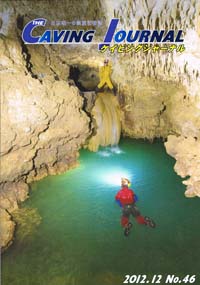

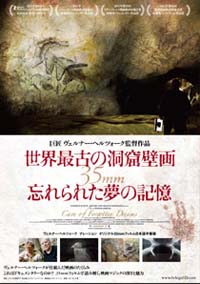

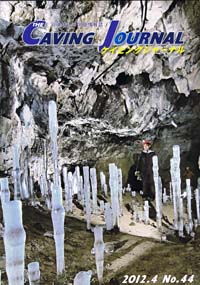

忂擕摯梙傜偡岝丂恄棳 丂栺係侽杮偺僉儍儞僪儖偑偮偔傝弌偡尪憐揑側嬻娫傪妝偟傓乽忂擕摯偱僉儍儞僪儖僫僀僩乿偑丄恄棳挰恄儢尨偺忂擕摯偱峴傢傟偨丅俀擔娫崌傢偣偰挰撪奜偐傜栺俀侽恖偑嶲壛丄妝婍墘憈傗崌彞側偳偱妝偟偄帪娫傪夁偛偟偨丅 丂搤帄偵偁傢偣偰慡崙揑偵僉儍儞僪儖僫僀僩偑奐嵜偝傟偰偄傞偙偲傪庴偗丄庤嶌傝偺僀儀儞僩傪挰撪偱傕幚巤偟傛偆偲抧尦弌恎幰傜偺桳巙偑弶傔偰婇夋丅 丂忂擕摯撪偵偼庤嶌傝偺僉儍儞僪儖偺傎偐丄栘偺巬傗僈儔僗傪慺嵽偵偟偨僆僽僕僃偑忺傝晅偗傜傟偨丅嶲壛幰偼壏偐偄怘傋暔傪岥偵偟側偑傜択徫偟丄岎棳傪怺傔偨丅  崅抦導崄旤巗偺忂擕摯偑僉儍儞僪儖偱堎悽奅偵両丂棿壨摯偱儘儅儞懱尡 崅抦導崄旤巗偺忂擕摯偑僉儍儞僪儖偱堎悽奅偵両丂棿壨摯偱儘儅儞懱尡丂崅抦導崄旤巗偺棿壨摯偱乽棿壨摯僋儕僗儅僗僉儍儞僪儖僫僀僩乿偑奐嵜偝傟傞丅擔帪偼侾俀寧俀俀擔乮搚乯侾俈丗俁侽乣俀侾丗俁侽乮嵟廔擖摯俀侾丗侽侽乯丅擖摯椏偼捠忢侾丆侽侽侽墌偺偲偙傠丄俉侽侽墌偲側傞丅 丂僀儀儞僩偼丄崙偺揤慠婰擮暔偱侾壄俈丆俆侽侽枩擭偺楌巎偑偁傞乽棿壨摯乿傪丄僉儍儞僪儖偲俴俤俢傪梡偄偰儔僀僩傾僢僾偡傞傕偺丅晛抜偲堘偆摯孉偺堦柺傪尒傞偙偲偑弌棃傞丅 丂偦偺傎偐丄娤岝埬撪強乽棿壨憫偖傞棦乿侾奒偵丄乽僫僀僩僇僼僃乿偲戣偟偰乽俵俙俼俬俽俷俴乮儅儕僜儖乯丄乽俠倛倝倣値倕倷乮僠儉僯乕乯乿丄乽怷偺梞壻巕悀朳俹倧倳値倓倕倲俿倧倲倲倷乮億儞僪丒僄丒僩僢僥傿乯乿側偳偑弌揦丅 丂摨巤愝俀奒偱偼丄侾俋丗侽侽偐傜嶳揷崅峑悂憈妝晹桳巙偵傛傞僴儞僪儀儖偺墘憈丄俀侽丗侽侽偐傜偼崅抦岺壢戝妛傾僇儁儔僒乕僋儖偵傛傞儈僯僐儞僒乕僩傕梊掕偝傟偰偄傞丅僐儞僒乕僩廔椆帪偵偼丄撿崙巗丒崄撿巗丒崄旤巗摿嶻昳偑摉偨傞僾儗僛儞僩僐乕僫乕傕梡堄偝傟傞丅 丂偝傜偵丄棿壨摯崙嵺夛娰壓偺媥宔強偱偼丄僉儍儞僪儖嫵幒傪奐嵜丅僋儕僗儅僗僣儕乕僉儍儞僪儖傪嶌傞梊掕偲偺偙偲丅嶲壛椏偼侾丆侽侽侽墌丅 丂僀儀儞僩徻嵶偼崄旤巗娤岝嫤夛偱妋擣傪丅 娾愹丒棿愹摯偱乽僐僂儌儕偆偋偭偪傫偖乿 僆僼僔乕僘儞偺怴僒乕價僗 丂娾愹挰偺娤岝忂擕摯丒棿愹摯乮娾愹挰恄惉丄TEL侽侾俋係亅俀俀亅俀俆俇俇乯偼侾俀寧侾擔偐傜丄搤婫偺摯撪埬撪僒乕價僗乽僐僂儌儕偆偋偭偪傫偖乿傪峴偭偰偄傞丅 丂棿愹摯偼丄崙偺揤慠婰擮暔偵巜掕偝傟偰偄傞擔杮嶰戝忂擕摯偺堦偮丅摯撪偵偁傞抧掙屛偺悈偼丄偦偺摟柧搙偺崅偝偐傜乽僪儔僑儞僽儖乕乿偲傕屇偽傟丄導撪偱傕恖婥偺娤岝僗億僢僩偩偑丄摨摯偼僐僂儌儕偺惗懅抧偲偟偰偺婄傕帩偮丅 丂娤嶡偺懳徾偲側傞僐僂儌儕偼丄侾俋俁俉乮徍榓侾俁乯擭偵摨摯偲嫟偵崙偺揤慠婰擮暔偵巜掕偝傟偨乽僐僉僋僈僔儔僐僂儌儕乿傗乽僥儞僌僐僂儌儕乿側偳俆庬椶偱丄栺俀侽侽侽旵偑惗懅偡傞丅拞偵偼乽僯儂儞僂僒僊僐僂儌儕乿側偳偺捒偟偄庬椶傕偄偰丄搤柊偺帪婜傪寎偊傞偙偺婫愡偼丄娤岝偺僩僢僾僔乕僘儞偑堦抜棊偡傞帪婜偱傕偁傞偙偲偐傜丄娫嬤偱備偭偔傝僐僂儌儕娤嶡偑偱偒傞婫愡偺怴傜偨側僒乕價僗偲偟偰僐僂儌儕娤嶡婇夋傪崱擭偐傜巒傔偨丅 丂僐僂儌儕偆偋偭偪傫偖偼丄擖摯娤棗椏偺傒偱嶲壛偼柍椏丅摯撪奺強偵偄傞僐僂儌儕傪娤嶡偟側偑傜丄抧掙屛偺夝愢側偳摯撪埬撪傕峴偆丅丄備偭偔傝偲娤棗偱偒傞偺偼僆僼僔乕僘儞側傜偱偼偱丄娭惣偐傜朘傟偨娤岝媞偼乽嫵偊偰傕傜傢側偄偲偳偙偵偄傞偐暘偐傜側偐偭偨丅偙傫側偵娫嬤偵僐僂儌儕傪尒偨偺偼弶傔偰乿偲枮懌偘偵榖偟偰偄偨丅 丂俀侽侾侽擭搙偱侾俈枩恖偁偭偨棿愹摯偺擖摯幰悢偼丄恔嵭偺塭嬁偱抍懱媞偑寖尭丅俀侽侾侾擭搙偼丄俇枩恖偵傑偱棊偪崬傫偩丅杮擭搙偼屄恖媞偺弌懌偑椺擭偺俉俆亾偵傑偱夞暅偟偨傕偺偺丄侾侾寧枛偺帪揰偱侾俀枩恖偵偲偳傑偭偰偄傞丅 丂棿愹摯帠柋強強挿偺彫岦塿抝偝傫偼乽僐僂儌儕偆偋偭偪傫偖偼丄娤岝媞憹偺婲敋嵻偲偼側傜側偄偐傕偟傟側偄偑丄僆僼僔乕僘儞偺崱丄導撪偐傜偺屄恖媞傗儕僺乕僞乕偵備偭偔傝棿愹摯傪姮擻偟偰傕傜偊傟偽乿偲榖偡丅 丂棃擭俁寧俁侾擔傑偱枅廡搚梛丒擔梛丒廽擔丄侾侾帪乣偲侾係帪乣偺侾擔俀夞奐嵜丅侾俀寧俀侽擔乣侾寧俀侽擔偼暯擔傕摨帪崗偵奐嵜偡傞偑丄婓朷幰偑偁傟偽悘帪幚巤偡傞丅娤棗帪娫偼俉帪俁侽暘乣侾俈帪丅娤棗椏偼戝恖侾丆侽侽侽墌丄彫拞妛惗俆侽侽墌丅  丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係俇崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘係俇儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅 丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係俇崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘係俇儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅丂慜崋偵堷偒懕偒丄梟娾摯偺婰帠偑懡偔宖嵹偝傟傞傛偆偵側偭偨丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丒僌儔價傾 丒僗儁儗僆僯儏乕僗 丒僀儀儞僩僇儗儞僟乕 丒摿廤 働僀價儞僌僋儔僽徯夘 丒愒怓棫懱抧恾忋偺崟揰偲梟娾摯孉偲偺娭學挷嵏 丒憂棫俆侽廃擭婰擮幃揟丒戞俁侾夞廐媑戜働僀價儞僌廤夛曬崘 丒岯摴撪偺擇師惗惉暔 丒僔僔儕乕搰僄僩僫壩嶳偺壩嶳摯孉 丒僼儔儞僗拞晹偺摯孉亅侾丂儁儕僑乕儖抧曽偺摯孉 丒摯孉彂愋怴姧徯夘 丒僾儘僕僃僋僩儃乕僪 丒妛夛偐傜偺偍抦傜偣 丒曇廤晹偐傜偺偍抦傜偣 丂擔杮摯孉妛夛夛堳埲奜偺峸撉婓朷幰偼丄働僀價儞僌僕儍乕僫儖曇廤晹caving_journal@cj.dojin.com傑偱丅掕婜峸撉擭俁嶜暘俀俈侽侽墌傕壜擻丅僕儏儞僋摪彂揦抮戃杮揦丄俷俢俛俷倃 俙俶俶俤倃揦乮忋栰乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偲僗僉乕偺揦乮崅揷攏応乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偺揦丒墶昹揦丄棾儢娾摯乮昹徏乯丄傑偊偪傖傫偹偭偲乣傛傠偢斕攧乣乮僆儞儔僀儞僔儑僢僾乯偱傕峸擖壜擻丅  旼偺崅偝偐傜棊偪傞偲巰偸丂"嵟庛"庡恖岞丄俁俢俽偺僶乕僠儍儖僐儞僜乕儖偵尒嶲 旼偺崅偝偐傜棊偪傞偲巰偸丂"嵟庛"庡恖岞丄俁俢俽偺僶乕僠儍儖僐儞僜乕儖偵尒嶲丂揱愢偺柤嶌乮柪嶌丠乯乽僗儁儔儞僇乕乿偑僯儞僥儞僪乕俁俢俽偺僶乕僠儍儖僐儞僜乕儖偵搊応偡傞丅俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱傛傝侾俀寧侾俋擔攝怣梊掕偱丄壙奿偼俆侽侽墌丅 丂僞僀僩儖偺乽僗儁儔儞僇乕乿偲偼丄娙扨偵尵偊偽傾儅僠儏傾扵専壠偺偙偲丅揱愢偺僺儔儈僢僪偑柊傞偲偄偆抧掙摯孉傪丄扵専壠偲側偭偰恑傫偱偄偔傾僋僔儑儞僎乕儉乧乧側偺偩偑丄乽旼偺崅偝偐傜棊偪傞偲巰偸乿乽愇偵偮傑偯偄偨偩偗偱巰偸乿乽壓傝嶁偱僕儍儞僾偡傞偲巰偸乿乽僐僂儌儕偺暢偵摉偨傞偲巰偸乿側偳側偳丄僎乕儉撪梕傛傝傓偟傠乽庡恖岞偺傂庛偝乿偱桳柤側嶌昳偩丅 丂偟偐偟丄憖嶌偵偝偊姷傟傟偽椙嶌偲偄偆惡傕懡偔丄僎乕儉岲偒偺娫偱偼偄傑偩偵崻嫮偄恖婥傕丅傑偩梀傫偩偙偲偺側偄恖偼丄偙偺婡夛偵偤傂僟僂儞儘乕僪偟偰傒偰偼丅 仸娭楢婰帠 俇乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽庒姳偒偮傔偺庈擬偺梟娾棳偺摯孉乿捛壛攝怣 俆乛俀俁丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄婜娫尷掕抣壓偘偲乽傗偗偵尩偟偄岝偛偗偵暍傢傟偨摯孉乿捛壛攝怣 係乛侾俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿傪捛壛攝怣 俁乛俀俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪捛壛攝怣 俀乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪捛壛攝怣 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽僗儁儔儞僇乕乿僯儞僥儞僪乕僂僃僽僒僀僩 摯孉暻夋偺摦暔偺摦偒丄嬤戙寍弍傛傝惓妋 尋媶 亂傾儊儕僇崌廜崙丒儚僔儞僩儞俢丏俠丏敪亃 丂愭巎帪戙偺摯孉暻夋偺昤偒庤偨偪偼丄嬤戙偺寍弍壠傛傝傕巐懌曕峴偺摦暔偺摦偒傪偲傜偊傞偺偑忋庤偩偭偨偲偡傞尋媶偑丄俆擔偺暷壢妛帍乽僾儘僗儚儞(PLoS ONE)乿偵宖嵹偝傟偨丅 丂尋媶傪敪昞偟偨偺偼僴儞僈儕乕丄僽僟儁僗僩(Budapest)偺僄僩儀僗戝妛(Eotvos University)偺尋媶僠乕儉丅巐懌曕峴偺摦暔偼偦傟偧傟偺媟傪摦偐偡曽朄偵椶帡揰偑偁傝丄侾俉俉侽擭戙慜敿偵塸幨恀壠僄僪儚乕僪丒儅僀僽儕僢僕(Eadweard Muybridge)偑偙偺摦偒偺棳傟傪尋媶偟偨丅 丂尋媶僠乕儉偼摯孉暻夋偵昤偐傟偨僂僔偲僝僂偺奊夋傪暘愅丅傑偨丄僂儅傗僝僂側偳偺摦暔偑塣摦偡傞條巕傪昤偄偨偝傑偞傑側憸傗奊夋傕挷傋偨丅 丂寢壥丄摦暔偺曕偔巔傗彫憱傝偡傞巔傪昤偄偨憸傗奊夋偺拞偵偼丄壢妛揑偵偼媟偺応強偑娫堘偭偰偄傞傕偺偑偟偽偟偽懚嵼偟偨丅 丂尋媶僠乕儉偵傛傞偲丄愭巎帪戙偺奊夋偱偼岆傝偼係俇丏俀亾偱偟偐尒傜傟側偐偭偨偑丄乽儅僀僽儕僢僕埲慜偺嬤戙寍弍乿偱偼俉俁丏俆亾偺帠椺偱丄塣摦偡傞摦暔偺巔偑岆偭偰昞尰偝傟偰偄偨丅堦曽丄侾俉俉俈擭埲崀偼丄偙偺岆傝傕俆俈丏俋亾傑偱壓棊偟偨偲偄偆丅 丂尋媶僠乕儉偼丄摦暔偺塣摦傪昤偔恖椶偺擻椡偑侾俉俉俈擭埲崀偵側偤岦忋偟偨偺偐偵偮偄偰偼柧傜偐偵側偭偰偄側偄偲弎傋偰偄傞丅 僕儍儞儃僒僀僘偺僐傾儔丠丂崑廈偺桳戃椶壔愇 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂僆乕僗僩儔儕傾偺拞怴悽拞婜乮侾俆侽侽枩擭慜偛傠乯偺抧憌偐傜敪尒偝傟偨桳戃椶偺堦庬偺壔愇傪徻偟偔挷傋捈偟偨偲偙傠丄懱廳偑悇掕栺俈侽僉儘傕偁傝側偑傜丄尰戙偺僐傾儔偺傛偆偵庽忋偱曢傜偟偰偄偨壜擻惈偑崅偄偙偲偑暘偐偭偨丅摨崙偺僯儏乕僒僂僗僂僃乕儖僘戝側偳偺尋媶僠乕儉偑俉擔傑偱偵暷壢妛帍僾儘僗丒儚儞偵敪昞偟偨丅 丂摨崙杒搶晹僋僀乕儞僘儔儞僪廈偵偼歁擕椶偺壔愇偑懡悢敪尒偝傟丄悽奅堚嶻偵搊榐偝傟偰偄傞抧堟偑偁傝丄偙偺抧堟偺摯寠偐傜壔愇偑尒偮偐偭偨丅摉弶偼庡偵帟偺暘愅偐傜丄尰戙偺僂僅儞僶僢僩偺傛偆偵抧忋偱怉暔傪怘傋偰偄偨偲峫偊傜傟偨丅 仸悽奅堚嶻乽僆乕僗僩儔儕傾偺歁擕椶壔愇抧堟乿偺僫儔僐乕傾僥丒働僀僽崙棫岞墍撪偺摯寠偐傜尒偮偐偭偨偲巚傢傟傞丅 憡師偖抧斦捑壓丄抧壓偵嬻摯俉儠強丂拤杒丒惔尨 亂戝娯柉崙敪亃 丂拤惔杒摴惔尨孲壛摽柺惵棾棦偵偁傞敤偺恀傫拞偱抧斦捑壓偑敪惗偟偨偙偲傪庴偗丄摉嬊偑埨慡恌抐偺嶌嬈側偳憤崌懳嶔偺惍旛偵忔傝弌偟偨丅峼奞娗棟嬈柋傪扴摉偟偰偄傞抦幆宱嵪晹乮徣偵憡摉乯嶱壓偺拞晹峼嶳曐埨帠柋強偼俇擔乽抧斦捑壓偑敪惗偟偨敤偺嬤偔偱戞1師僪儕儖挷嵏傪幚巤偟偨寢壥丄俉偮偺嬻摯傪敪尒偟偨乿偲敪昞偟偨丅 丂偙偺敤偱偼崱擭俋寧敿偽偵撍慠抧柺偑娮杤偟丄捈宎俀侽儊乕僩儖丄怺偝侾侽儊乕僩儖偺戝偒側寠偑偱偒偨丅廧柉偨偪偼偝傜側傞娮杤傪寽擮偟丄晄埨偵偝傜偝傟偰偄傞丅拞晹峼嶳曐埨帠柋強偺娭學幰偼乽尰応偐傜棧傟偨廧戭晅嬤偱傕彫偝側嬻摯偑敪尒偝傟偨偑丄愇奃娾抧懷偵帺慠偵宍惉偝傟偨彫偝側摯孉偩偲傒傜傟傞丅棃擭俀寧傑偱偵栺侾侽儠強偱捛壛偺僪儕儖挷嵏傪峴偄丄埨慡惈偵偮偄偰嵶偐偔僠僃僢僋偡傞寁夋丅廧戭曵夡偺婋尟惈偼側偄乿偲岅偭偨丅 丂偟偐偟廧柉偨偪偼丄俀侽侽俈擭埲崀俁夞偵傢偨偭偰抧斦捑壓偑敪惗偟偰偄傞偙偲偐傜丄擾峩抧偺埨慡妋曐偺偨傔丄崻杮揑側懳嶔偺惍旛傪慽偊偰偄傞丅棦挿傪柋傔傞僆丒僠儏儞僙偝傫乮係俉乯偼乽婋尟嬫堟偵慖掕偝傟偨抧堟偼娯崙惌晎偑峸擖偡傞偲栺懇偟偨偨傔丄挷嵏偺寢壥傪尒庣傝偨偄丅廧柉偺晄埨傪昁偢夝徚偟偰傎偟偄乿偲岅偭偨丅 丂偙偺抧嬫偱偼侽俈擭偵傕敤偺堦晹偑撍慠娮杤偟丄捈宎俆儊乕僩儖傎偳偺寠偑偱偒偨丅摉帪偼寠偵搚傪擖傟偰暅媽嶌嬈傪峴偭偨偑丄帠屘偦偺傕偺偼帺慠嵭奞偲偝傟丄敤偺帩偪庡偵懳偟旐奞偺曗彏偼側偝傟側偐偭偨丅擾峩抧堦懷偼愇奃娾抧懷偱丄抧壓偵彫偝側摯孉偑帺慠偵宍惉偝傟丄塉悈偱抧斦偑庛傑傝擾峩抧偑曵棊偟偨偲暘愅偝傟偨偐傜偩丅偦偺屻丄侾侽擭偵傕摨抧嬫偺僋儉僑僋挋悈抮偺掙偑妱傟丄擾嬈梡悈偑妱傟栚偵棳傟崬傓偲偄偆帠屘偑敪惗偟偨丅 丂偙偺悈偼晅嬤偺峼嶳偺岯摴偵棳傟崬傒丄愇奃娾偑抧斦傪宍惉偟偰偄傞惵棾棦堦懷偱抧斦捑壓傪壛懍偝偣偨丅拤惔杒摴偲惔尨孲偼丄峼嶳嬈幰偵懳偡傞嵦孈嶌嬈嫋壜傪墑挿偟側偐偭偨丅 娾愹乽棿愹摯乿係侾擭傇傝偺愽悈挷嵏曬崘夛亅撲偺抧掙屛丄夝柧傊 丂娾愹挰偺娤岝嫆揰偲偟偰抦傜傟傞忂擕摯乽棿愹摯乿乮娾愹挰恄惉乯偱係侾擭傇傝偵愽悈挷嵏偑峴傢傟丄偦偺曬崘夛偑侾侾寧俀係擔丄娾愹挰柉夛娰偱奐偐傟偨丅 丂挷嵏偼侾俋俇俉乮徍榓係俁乯擭偵愽悈帠屘偺敪惗偵傛傝拞抐偟偰埲棃丄幚偵係侾擭傇傝丅曬崘夛偱偼丄俀侽侽俋擭偐傜俀侽侾侾擭偵峴傢傟偨擔杮摯寠妛尋媶強乮摨乯偵傛傞愽悈挷嵏偺惉壥偑敪昞偝傟偨丅 丂挷嵏偼俁擭娫偱係搙丄侾俀恖偺僟僀僶乕偵傛傞椵寁俁俇夞偺愽悈傪幚巤丅偙傟傑偱偺挷嵏帒椏偲偺惍崌惈傪摼傞偨傔丄應検傗塮憸嶣塭側偳傪峴偄丄尰帪揰偱偺憤墑挿偑俁俇俁侾儊乕僩儖偱偁傞偙偲傪妋擣偟偨傎偐丄僟僀僶乕偲悈拞儘儃僢僩偵傛傞寁應偲塮憸偱丄抧掙屛偺嵟戝怺搙偑俉俆儊乕僩儖偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅 丂崱夞偼戞俆抧掙屛偺墱偵偮側偑傞枹夝柧偺乽X摯乿偺擖傝岥傑偱弶傔偰摓払偟丄怺搙侾侽侽儊乕僩儖傪挻偊傞嫄戝側悈偺憌偑懚嵼偡傞偲偺壖愢傪棫偰傞偵帄偭偨丅塮憸婰榐偵傛傝丄悈偺拞偵偼懚嵼偟側偄偼偢偺忂擕愇傜偟偒愇傕妋擣偡傞側偳丄崱屻偺挷嵏妶摦傊偺懌妡偐傝偲側傞惉壥傪摼偨丅 丂愽悈挷嵏偺憤巜婗傪柋傔偨摨尋媶強偺媣曐彶椙尋媶堳偼乽傑偩傑偩枹夝柧側晹暘偺懡偄偑丄崱屻偺挷嵏偵傛偭偰偼丄悽奅堚嶻偵旵揋偡傞偲忂擕摯偲側傞壜擻惈偑偁傞丅棿愹摯傪挰偺嵿嶻偲偟偰丄娐嫬傪庣傝側偑傜娤岝帒尮偲偟偰惗偐偡曽朄傪峫偊偰傕傜偊傟偽乿偲榖偡丅 丂摨挰偺娤岝嫆揰偱偁傞棿愹摯偼丄崙偺揤慠婰擮暔偵巜掕偝傟傞擔杮嶰戝忂擕摯偺堦偮丅悽奅孅巜偺摟柧搙傪屩傞抧壓悈偼丄悈幙偺椙偝偐傜柤悈昐慖偵傕慖偽傟丄摨挰偺堸椏悈偺傎偲傫偳傪榙偆丅偙傟傑偱偵抧掙屛偑俉偮妋擣偝傟偰偄傞傕偺偺丄偦偺慡梕偼傑偩柧傜偐偵側偭偰偍傜偢丄乽撲偺抧掙屛乿偲偟偰儊僨傿傾偵庢傝忋偘傜傟傞側偳丄拲栚傪廤傔偰偒偨丅 丂摨尋媶強偼棃擭俆寧丄戞俀抧掙屛偺寁應傗愇偺僒儞僾儕儞僌挷嵏傪峴偆梊掕丅 塅拡旘峴巑偑抧壓孭楙拞偵怴庬偺儚儔僕儉僔傪敪尒 丂僀僞儕傾偺抧壓摯孉偱峴傢傟偰偄偨塅拡旘峴巑傜偺孭楙偱丄怴庬偺儚儔僕儉僔偑敪尒偝傟偨丅 丂崙嵺塅拡僗僥乕僔儑儞乮俬俽俽乯嶲壛崙偺塅拡旘峴巑偺孭楙偺傂偲偮偲偟偰丄抧壓摯孉偱悢擔娫夁偛偡乽俠俙倁俤俽乿乮恖娫偺峴摦偲僗僉儖傪孭楙昡壙偡傞嫟摨扵専乯偑偁傞丅懡崙愋偺僋儖乕偑嬌尷娐嫬偺拞偱丄婥徾妛丄應検妛丄抧幙妛丄抧壓惗暔暘椶妛側偳偺挷嵏傪幚巤偡傞偲偄偆傕偺偩丅 丂俀侽侾俀擭偺俠俙倁俤俽偼丄擔杮恖塅拡旘峴巑偺栰岥憦堦偝傫傜傕嶲壛偟偰僀僞儕傾偺僒儖僨傿乕僯儍搰偱俋寧偵幚巤偝傟偨丅惗暔挷嵏偺懳徾偲側偭偨偺偼彫偝側抮偵廧傓峛妅椶偩丅摯孉撪偺抮偺嬤偔偵塧傪抲偒丄悢擔屻偵僒儞僾儖傪夞廂偟偨丅 丂壢妛僐乕僨傿僱僀僞乕偺Jo de Waele偝傫偲塅拡旘峴巑傜偑抧忋偵帩偪婣偭偨僒儞僾儖傪惗暔僇僞儘僌偲徠崌偟丄偝傜偵暘巕暘愅偱妋擣偟偨偲偙傠丄偦偙偵怴庬偺儚儔僕儉僔偑娷傑傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅 丂儚儔僕儉僔偼偐偮偰悈拞偐傜棨忋偵忋偑傝棨忋惗妶偵姰慡揔墳偟偨桞堦偺峛妅椶乮僇僯傗僄價側偳偺椶乯偩偑丄崱夞敪尒偝傟偨偺偼丄偝傜偵恑壔僒僀僋儖傪堦廃偟偰嵞傃悈拞偵栠偭偨儚儔僕儉僔偲尒傜傟傞丅 丂乽偛偔彮悢偄傞悈拞儚儔僕儉僔偼丄棨忋偵偄傞儚儔僕儉僔偺尨巒揑側傕偺偲峫偊傜傟偰偄傑偟偨丅偟偐偟崱夞偺敪尒偱丄儚儔僕儉僔偑嵞傃悈拞惗妶傊偲恑壔偟偨偲偄偆偙偲偑柧傜偐偵側傝傑偟偨丅偙傟偼偲偰傕廳梫側敪尒偱偡乿乮儚儔僕儉僔尋媶幰偺Stefano Taiti偝傫乯丅 丂乽俠俙倁俤俽偺杮棃偺栚揑偼塅拡旘峴偵旛偊偨孭楙偱偡偑丄崱夞偺敪尒偱丄壢妛挷嵏僾儘僌儔儉偲偟偰傕旕忢偵嫽枴怺偄傕偺偩偲偄偆偙偲偑帵偝傟傑偟偨乿乮孭楙寁夋扴摉幰偺Loredana Bessone偝傫乯丅 丂墷廈塅拡婡娭乮俤俽俙乯偺僂僃僽僒僀僩偱偼丄俠俙倁俤俽偱偺孭楙偺條巕傪摦夋偱尒傞偙偲偑偱偒傞丅  丂娾庤導壓暵埳孲娾愹挰偺娤岝摯乽棿愹摯乿傪僨僓僀儞偟偨僋儕傾僼傽僀儖偑怴敪攧偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅 丂娾庤導壓暵埳孲娾愹挰偺娤岝摯乽棿愹摯乿傪僨僓僀儞偟偨僋儕傾僼傽僀儖偑怴敪攧偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅丂偙傟偼娾庤偺晽宨傗搶杒俇戝嵳傝傪恖婥僀儔僗僩儗乕僞乕偑昤偄偨乽Artist仚Collection 偛摉抧僋儕傾僼傽僀儖乿偺傂偲偮丅乽噦侾侽 棿愹摯乿偼枱夋壠乽偁偢傑備偒乿偵傛傝丄抧掙屛偵晜偐傇彈偺巕偑昤偐傟偰偄傞丅 丂僪儔僑儞僽儖乕偲徧偝傟傞恄旈揑側抧掙屛偲丄惔慯偱壜垽傜偟偄彈偺巕偺慻傒崌傢偣偱偁傝丄傎偺偐偵屛柺偵塮傝崬傓彈偺巕偺巔偑偙偺抧掙屛偺悈偺摟柧搙傪昞偟偰偄傞偲偺偙偲丅 丂俙係僒僀僘丅俀俆侽墌丅 丂峸擖偼棿愹摯岦偐偄乽棿愹摯娤岝夛娰乿丄俰俼惙壀墂丄傑偨偼Artist仚Collection捠怣斕攧偵偰丅捠怣斕攧偼僶儔攧傝晄壜偲側偭偰偄傞丅 俶俹俷戙昞偑妸棊巰丂僐僂儌儕曐岇妶摦拞丂廐揷 丂侾俉擔屵慜侾侾帪偛傠丄廐揷導杒廐揷巗怷媑偺怷媑嶳乮侾係俆係儊乕僩儖乯嶳拞偱丄俶俹俷朄恖乽僐僂儌儕偺曐岇傪峫偊傞夛乿乮惙壀巗乯戙昞岦嶳枮偝傫乮俈侽乯亖惵怷導奒忋挰妏暱愜亖偑妸棊偟偨偲丄摨峴偟偰偄偨拠娫俀恖偐傜侾侾侽斣偑偁偭偨丅廐揷導寈杒廐揷彁堳傜偑尰応偵媫峴偟丄屵屻俀帪敿偡偓偵妸棊応強偐傜栺俆侽儊乕僩儖壓偺扟掙偱岦嶳偝傫傪敪尒偟偨偑丄巰朣偑妋擣偝傟偨丅 丂摨夛偼搶杒抧曽偺僐僂儌儕偺曐岇傗惗懺挷嵏側偳傪峴偭偰偄傞丅岦嶳偝傫傜偼摨擔屵慜俉帪敿偛傠偐傜丄僐僂儌儕偑惗懅偡傞怷媑嶳偺摯孉偵岦偐偭偰偄偨丅屵慜拞偐傜愥偑崀偭偰偄偨偲偄偆丅 仸岦嶳枮巵偼擔杮摯寠妛尋媶強偺尋媶堳傕柋傔偰偄偨丅 偁傇偔傑摯偺尭廂暘側偳傪攨彏惪媮 丂揷懞巗偼侾係擔丄尨敪帠屘偱懝奞傪庴偗偨偲偟偰丄搶嫗揹椡偵懳偟丄侾侽壄墌偺攨彏傪惪媮偟偨丅杮奿揑側攨彏惪媮偼崱夞偑弶傔偰偱丄巗撪偵偁傞導撪桳悢偺娤岝巤愝乽偁傇偔傑摯乿偺棃応幰尭偵傛傞尭廂暘偑敿暘嬤偔傪愯傔偨丅 丂巗偵傛傞偲丄崱夞偼嶐擭俁寧侾侾擔偐傜崱擭俁寧俁侾擔傑偱偵惗偠偨偲偡傞懝奞暘傪惪媮偺懳徾偲偟偨丅 丂偁傇偔傑摯偼枅擭俁侽枩恖梋傝偑導撪奜偐傜朘傟傞峴妝僗億僢僩偩偑丄嶐擭搙偼尨敪帠屘偺偁偍傝偱俆枩俁侽侽侽恖偵寖尭丅攧傝忋偘偑棊偪偨暘偲偟偰丄係壄俆俇侽侽枩墌傪媮傔傞丅擖悈忂擕摯偺棃応幰尭傗乽偁傇偔傑偺揤慠悈乿偺攧傝忋偘尭側偳丄庡梫嶻嬈偱偁傞娤岝娭楢偺惪媮妟偼寁俆壄墌傪挻偊傞丅 丂揷懞巗偼栺係枩恖偺巗柉慡堳偵媊墖嬥乮俁侽僉儘寳撪偼俀侾枩墌丄傎偐俀枩墌乯傪巟媼偟偰偄傞丅偦傟偵梫偟偨宱旓偲偟偰丄俀壄俈侽侽侽枩墌傕惙傝崬傫偩丅 仸娭楢婰帠 俋乛俀俋丂偁傇偔傑摯丄棃応幰悢偑掅柪 俉乛侾俉丂偁傇偔傑摯丄棃応幰悢偑彊乆偵夵慞 掗庍嫭堚愓孮偺尋媶惉壥丂恄愇崅尨丂敪孈挷嵏俆侽廃擭婰擮僔儞億丂峀搰 丂導杒晹偺恄愇崅尨挰偲彲尨巗搶忛挰偵傑偨偑傞掗庍嫭堚愓孮偺敪孈挷嵏俆侽廃擭婰擮僔儞億僕僂儉偑丄恄愇崅尨挰偺憤崌岎棳僙儞僞乕偠傫偣偒偺棦偱奐偐傟偨丅敪孈挷嵏傪恑傔偰偄傞峀搰戝峫屆妛尋媶幒偲椉巗挰丒嫵埾偑庡嵜丅抧尦廧柉傜栺侾俆侽恖偑廤傑偭偨丅 丂傑偢丄愱栧壠偑僗儔僀僪傪巊偭偰俆侽擭娫偺尋媶惉壥傪徯夘丅抾峀暥柧丒峀搰戝弝嫵庼偼撽暥偐傜媽愇婍帪戙偵帄傞抧憌偐傜摦暔乮歁擕椶丄捁椶丄嫑夘椶側偳乯偺崪傗愇婍側偳偑懡悢弌搚偟丄庪椔惗妶偑宲懕偟偰峴傢傟偰偒偨偲愢柧丅偝傜偵丄愇婍偺晛媦偐傜乽媽愇婍恖乮崪乯乿偺敪尒偵婜懸傪偮側偄偩丅 丂傑偨丄拞嫶岶攷丒嬨廈戝嫵庼偼摨堚愓孮偱尒偮偐偭偨撽暥恖偺摿挜偵偮偄偰愢柧丅孎杮戝杽憼暥壔嵿挷嵏僙儞僞乕偺愇娵宐棙巕偝傫偼摦暔峫屆妛偺棫応偐傜摉帪偺曢傜偟偲帺慠娐嫬偵偮偄偰榖偟偨丅 丂偙偺偁偲丄抧尦戙昞傜偑乽堚愓偺妶梡乿傪僥乕儅偵摙榑丅抧尦偱偺恖嵽堢惉傗娤岝儖乕僩偺奐戱側偳暥壔嵿傪惗偐偟偨抧堟妶惈壔傊岦偗偰堄尒岎姺偟偨丅 丂摨堚愓孮偼栺俀侽僉儘巐曽偺斖埻偵栺俆侽儠強偺摯孉丒娾堿堚愓偑偁傝丄偙傟傑偱偵侾俁儠強傪挷嵏丅挷嵏偼徍榓俁俈擭偐傜枅擭幚巤偝傟丄嶐擭偱俆侽擭傪寎偊偨丅 仸掗庍嫭堚愓孮偵偼敀愇摯孉堚愓丄娤壒摪摯孉堚愓丄戝晽楥摯孉堚愓丄峅朄戧摯孉堚愓丄朙徏摪柺摯孉堚愓側偳偑偁傞丅彂愋乽拞崙嶳抧偺撽暥暥壔丂掗庍嫭堚愓孮乿偵徻偟偔偁傞丅 僐僂儌儕偼塿廱偱偡丂旤擨巗楌巎柉懎帒椏娰偱婇夋揥 丂旤擨巗楌巎柉懎帒椏娰乮崅嫶暥梇娰挿乯偱俁擔丄杮擭搙偺婇夋揥乽廐媑戜偺僐僂儌儕乿偑巒傑偭偨丅導撪弶岞奐偺僐僂儌儕偺摟柧昗杮側偳傪捠偠偰丄偄傑偩偵撲偺懡偄僐僂儌儕偺枺椡傪揱偊傞丅僐僂儌儕偺尋媶傪懕偗偰偄傞廐媑戜壢妛攷暔娰偺愇揷杻棦妛寍堳偼乽晐偄僀儊乕僕傪暐偟傚偔偟丄恎嬤偵姶偠偰傕傜偊傟偽乿偲榖偟偰偄傞丅俀俆擔傑偱丅 丂廐媑戜抧堟偵悢懡偔偁傞摯孉偼僐僂儌儕偺惗懅抧偩偑丄抧尦偱傕偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偨傔丄僐僂儌儕偵偮偄偰妛傫偱傕傜偍偆偲婇夋丅乽媧寣僐僂儌儕乿側偳晐偄僀儊乕僕偑偁傞偑丄悽奅偵惗懅偡傞栺侾侾侽侽庬椶偺偆偪丄寣傪媧偆偺偼俁庬椶偩偗偱擔杮偵偼惗懅偟偰偍傜偢丄奞拵傪怘傋傞塿廱偲偄偆柺傕偁傞偲偄偆丅 丂摟柧昗杮偼丄擃崪偲峝崪傪怓偱愼傔暘偗丄嬝擏傪摟柧偵側傞傛偆壛岺丅摟柧昗杮偵偡傞偙偲偱嬝擏偲崪偺埵抲娭學偑柧妋偵側傝丄惉挿偵偮傟偰擃崪偐傜峝崪偵曄傢偭偰偄偔條巕傕娤嶡偱偒傞丅 俀枩乣俋侽侽侽擭慜偼曟偐丂杽憭偱側偔堚懱埨抲丂壂撽丒愇奯搰偺摯寠堚愓 丂擭戙偺捈愙應掕偱偼崙撪嵟屆偺恖崪偑敪尒偝傟偨壂撽導丒愇奯搰乮愇奯巗乯偺乽敀曐娖崻揷尨摯寠乿偼丄栺俀枩擭慜偐傜栺俋侽侽侽擭慜傑偱偼曟偲偟偰巊傢傟偰偄偨壜擻惈偑崅偄偲丄棶媴戝傗壂撽導棫攷暔娰丒旤弍娰丄摨杽憼暥壔嵿僙儞僞乕偺尋媶僌儖乕僾偑係擔丄墶昹巗偱奐偐傟偨擔杮恖椶妛夛偱敪昞偟偨丅 丂杽憭偱偼側偔丄堚懱傪摯寠偺擖傝岥晅嬤傗娾堿偵埨抲偟偨偲悇掕偝傟傞丅壂撽偱偼丄撽暥帪戙偐傜嬤悽偵偐偗偰傕堚懱傪搚偵杽傔側偄乽晽憭乿傗乽奟憭乿偲屇偽傟傞憭朄偺恖崪偑尒偮偐偭偰偍傝丄棶媴戝堛妛晹偺搚旍捈旤旕忢嬑島巘乮尦弝嫵庼乯偼乽媽愇婍帪戙偺憭朄偺棟夝傪怺傔傞婱廳側帠椺偩乿偲愢柧偟偰偄傞丅 丂偙偺摯寠偼棃弔奐峘梊掕偺怴愇奯嬻峘偺晘抧撪偵偁傝丄俀侽侾侽擭偵敪尒偝傟偨恖崪偼丄僐儔乕僎儞傪拪弌偟偰曻幩惈扽慺傪應掕偡傞曽朄偱丄栺俀枩係侽侽侽擭慜偺傕偺偲妋擣偝傟偨丅 丂尋媶僌儖乕僾偼丄侾侽擭搙偵敪孈偝傟偨栺俀枩乣俋侽侽侽擭慜偺恖崪曅偲帟寁栺係侽侽揰偵偮偄偰丄崪偺埵抲娭學傗晹埵偺摿掕偵傛傞愙崌嶌嬈傪恑傔丄帟偺庬椶傗宍傪挷傋偨丅 丂偦偺寢壥丄彮側偔偲傕栺俀侽恖暘偁傞偲暘偐傝丄侾侽乣係侽嵨慜屻偺抝彈偲悇掕丅巕偳傕偼侾恖偩偗偩偭偨丅偙偺擭戙偺抧憌偱偼怘椏偵偟偨僀僲僔僔偺崪傗愇婍椶偑尒偮偐偭偰偍傜偢丄偙偺摯寠偵偼廧傫偱偄側偐偭偨偙偲偑敾柧丅恖崪偺攋懝傗昞柺偺楎壔偑寖偟偄偙偲側偳偐傜丄杽憭偱偼側偔丄堚懱傪埨抲偡傞曽朄偱憭傜傟偨壜擻惈偑崅偄偲寢榑晅偗偨丅 仸娭楢婰帠 侾侽乛俀丂丂怴愇奯嬻峘栤戣丄尨崘慽偊傪婞媝 丂俋乛俀俁丂怴愇奯嬻峘栤戣丄擔杮摯孉妛夛夛挿偑嫙梡偵寽擮 丂俉乛侾係丂敀曐娖崻揷尨摯寠丄儌僯僞儕儞僌埾堳夛偱曐岇傪妋擣 丂悽奅嵟戝偺椃峴岥僐儈僒僀僩乽僩儕僢僾傾僪僶僀僓乕(TripAdvisor)乿偵傛傞巰偸傑偱偵峴偒偨偄悽奅偺愨宨傪徯夘偡傞僶働僢僩儕僗僩乮娀壉儕僗僩乯偵偍偄偰丄乽巰偸傑偱偵擖偭偰傒偨偄悽奅偺恄旈揑側摯孉侾俆慖乿偑敪昞偝傟偨丅寢壥偼埲壓偺捠傝丅

亂儘僔傾楢朚丒拞墰楢朚娗嬫儌僗僋儚敪亃 丂僀僄僥傿乮愥抝乯偲屇偽傟傞撲偺摦暔偺懱栄偱偁傞妋棪偼俇侽乣俈侽亾丅儘僔傾偺惣僔儀儕傾丒働儊儘儃廈偱暷儘側偳偺尋媶幰偑嶐擭廐偵摯孉偱尒偮偗偨栄偵偮偄偰娪掕偟偨寢壥丄偦偆偟偨寢榑偵払偟偨偲丄儘僔傾崙棫婥徾戝妛偺僒僾僲僼庡擟尋媶堳偑僲乕儃僗僠捠怣偵柧傜偐偵偟偨丅 丂嶐擭廐偵崙嵺夛媍傪奐偄偨働儊儘儃廈惌晎傕侾侽寧俀俋擔丄僒儞僋僩儁僥儖僽儖僋偺尋媶強偱栄偺俢俶俙娪掕偑廔傢偭偨偲敪昞丅僒僾僲僼巵偺尵梩傪堷梡偟丄乽傾僓僗摯孉偱尒偮偐偭偨侾侽杮偺栄偼恖娫偺傕偺偱偼側偄丅歁擕椶偺傕偺偩偑丄僋儅傗儎僊丄僆僆僇儈側偳偺摦暔偱傕側偄乿偲揱偊偨丅 丂僒僾僲僼巵偼摨捠怣偵懳偟丄乽揹巕尠旝嬀偱偺懱栄専嵏傗妀俢俶俙偺拪弌傪捠偟偰丄俇侽乣俈侽亾偺妋棪偱丄偳偺惗暔偺傕偺偐傪尵偊傞丅僠儞僷儞僕乕傛傝偼僸僩偵嬤偄乿偲弎傋丄傾僓僗摯孉偱尒偮偐偭偨懌愓傕俋俆亾偺妋棪偱僀僄僥傿偺傕偺偲偄偊傞偲庡挘偟偨丅 丂働儊儘儃廈偱嶐擭奐偐傟偨崙嵺夛媍偵偼暷崙丄儘僔傾丄僇僫僟側偳俆儠崙偺愱栧壠偑嶲壛偟丄僀僄僥傿偺栚寕徹尵偑憡師偄偩摯孉傗廃曈偺嶳傪扵嶕丅摯孉偺懌愓偺堦偮偐傜栄偑尒偮偐偭偰偄偨丅堦曽偱丄堦搙傕巰懱偑尒偮偐偭偰偄側偄側偳堎榑傕偁傝丄榑憟傪屇傫偱偄傞丅 仸傾僓僗摯孉(Azassky cave)丅 怴愇奯嬻峘慽徸丂峊慽怰傕婞媝 丂怴愇奯嬻峘偺抧斦偵婋尟惈偑偁傞側偳愝抲嫋壜偼堘朄偩偲偟偰嬻峘晘抧偺嫟桳抧庡俈俆恖偑崙偺嫋壜庢傝徚偟傪媮傔偨慽徸偺峊慽怰偱丄搶嫗崅嵸乮撿晀暥嵸敾挿乯偼俀俇擔丄堦怰偲摨條偵尨崘偺慽偊傪婞媝偡傞敾寛傪壓偟偨丅尨崘偼敾寛傪晄摉偲偟偰忋崘偡傞曽恓丅 丂庡側憟揰偲側偭偨偺偼丄尨崘偑妸憱楬抧壓偵摯孉偑偁傝娮杤偡傞嫲傟偑偁傞偲巜揈偟偨乽埨慡惈乿偲丄梊掕抧撪偺摯孉偵惗懅偡傞愨柵婋湝庬偺僐僂儌儕傗丄愒搚棳弌偵傛傞僒儞僑側偳乽惗暔傗娐嫬傊偺塭嬁乿丅 丂尨崘偼妸憱楬曵棊偺壜擻惈傪巜揈偡傞愱栧壠偺尒抧側偳傪庡挘偟偨偑丄敾寛偱偼乽嬻峘偺埨慡惈偵嬶懱揑側塭嬁傪媦傏偡掱搙偺婋尟偑偁傞偲崻嫆偯偗傞撪梕偱偼側偄乿偲敾抐丅導偑曗嫮偡傞偨傔偺峔憿暔傪愝抲偟偨偙偲偐傜傕堘朄偱偼側偄偲偟偨丅 丂娐嫬曐慡偺柺偱偼丄僐僂儌儕偺惗懅娐嫬偵攝椂偟偨恖岺摯孉偺愝抲傗愒搚棳弌偺偨傔偺懳嶔側偳乽娐嫬曐慡偺偨傔憡墳偺攝椂傪偟偰偄傞乿偲偟偰堘朄惈偼擣傔側偐偭偨丅 丂敾寛屻丄婰幰夛尒偟偨尨崘乽敧廳嶳丒敀曐偺奀傪庣傞夛乿偺惗搰梈帠柋嬊挿偼乽嬻峘偺埨慡惈偵懳偟偰嵸敾強偼壗傕尵偭偰偍傜偢丄姰惉専嵏偱柧傜偐偵側傞傕偺偩偲偡傋偰愭憲傝偟偨丅専嵏偵崌奿偟偨傜偝傜側傞嵸敾傪婲偙偡壜擻惈傕廫暘偁傞乿偲弎傋偨丅 丂摨嬻峘偼棃擭俁寧偺奐峘偑梊掕偝傟偰偄傞丅 仸娭楢婰帠 俋乛俀俁丂 怴愇奯嬻峘栤戣丄擔杮摯孉妛夛夛挿偑嫙梡偵寽擮 俉乛侾係丂 敀曐娖崻揷尨摯寠丄儌僯僞儕儞僌埾堳夛偱曐岇傪妋擣 娾愹挰丒棿愹摯偱廐傑偮傝丂抧堟偺枺椡偲楢実嫮壔偱娤岝媞憹傊 丂擔杮嶰戝忂擕摯偺堦偮娾愹挰丒棿愹摯乮娾愹挰恄惉乯偺墍掚偱侾侽寧俀侾擔丄弶偺乽棿愹摯廐傑偮傝乿偑奐嵜偝傟偨丅 丂棿愹摯偱偼丄柧帯帪戙偐傜枅擭俆寧偺埨慡婩婅嵳偲偲傕偵嵳傝傪峴偭偰偒偨偑丄崱擭偐傜偼僀儀儞僩悢傪憹傗偟偰壞偲廐偵傕嵳傝傪奐嵜丅恔嵭偺塭嬁偱棊偪崬傫偩娤岝媞悢傪屇傃栠偟丄儅僣僞働傗抁妏媿側偳挰偺摿嶻昳偺俹俼偵偮側偘偰偄傞丅慜擔偵奐嵜偟偨奨僐儞偲傕楢実偟丄偙偺擔偼乽怴僇僢僾儖乿偑侾侽慻傎偳朘傟偨丅 丂嵳傝偺栚嬍偼丄摿嶻昳乽娾愹傑偮偨偗乿偺奿埨斕攧丅摨挰偱侾侽寧拞弡傑偱峴傢傟偰偄偨儅僣僞働椏棟僉儍儞儁乕儞偺堦娐偱娾愹彜岺夛偑弌揦丅儅僣僞働傪偤偄偨偔偵媗傔偨敔攧傝乮俆丆侽侽侽墌丄侾枩墌乯偼丄屵慜拞偺偆偪偵俀侽敔埲忋傪攧傝忋偘偨丅嶰棨増娸偺嶳揷挰偐傜偼乽僇僉彫壆乿傕弌揦偟丄侾屄侾侽侽墌偺忲偟僈僉栚摉偰偵媞偑楍傪側偟偨丅 丂導奜偐傜朘傟偨娤岝媞偼丄乽嶰棨椃峴偱儅僣僞働偲僇僉傪堦搙偵怘傋傜傟偰偆傟偟偄乿偲徫婄偱榖偟偨丅 丂摨挰栶応偺嶰塝抭巕偝傫偼乽挰撪偺僀儀儞僩偲楢摦偡傞偙偲偱丄挰偖傞傒偱娤岝帒尮傪俹俼偟偰偄偔丅傑偢偼挰柉偵懌傪塣傫偱傕傜偄丄抧尦偺恖偵垽偝傟偰偄傞棿愹摯偵偟偰偄偒偨偄乿偲榖偟偨丅 丂忂擕摯偺塩嬈帪娫偼俉帪俁侽暘乣侾俈帪丅娤棗椏偼戝恖亖侾丆侽侽侽墌丄拞妛惗埲壓亖俆侽侽墌丄梒帣亖柍椏丅 抧尦僈僀僪堢惉媫柋丂杮晹僕僆僷乕僋僔儞億僕僂儉 丂墌悕僇儖僗僩側偳杮晹敿搰偺揤慠帒尮傪曐慡丒妶梡偡傞偨傔丄僕僆僷乕僋擣掕傊妶摦偡傞杮晹敿搰僕僆僷乕僋悇恑嫤媍夛偲棶媴楍搰僕僆僒僀僩尋媶夛偵傛傞僔儞億僕僂儉偑俀侾擔丄柤岇巗拞墰岞柉娰偱奐偐傟偨丅尋媶幰傗嫤媍夛帠柋嬊丄僼儘傾偺嶲壛幰偑堄尒岎姺偟丄擣掕傊岦偗丄抧尦僈僀僪堢惉傪媫偖偙偲傗廧柉傊偺孾敪妶摦側偳傪悇恑偡傞傛偆採尵偑偁偭偨丅 丂僔儞億僕僂儉偱偼嫤媍夛屭栤傪柋傔傞旜曽棽岾棶戝弝嫵庼乮抧棟妛乯傪偼偠傔丄嫤媍夛偺尋媶堳偑杮晹敿搰偺愇奃娾側偳偵偮偄偰妛弍揑側堄媊傪夝愢丅帠柋嬊偐傜偼廧柉傪懳徾偵偟偨晛媦丒孾敪妶摦偺曬崘偑偁偭偨丅 丂曬崘傪庴偗丄悇恑嫤偺揷拞塸帯夛挿偼乽娤岝丄宱嵪偲挷榓偟偨帩懕揑敪揥偵婜懸偡傞偑丄廧柉傊偺忣曬偺怹摟丄擣掕屻偺僈僀僪傪偳偆堢偰傞偐偑壽戣偩丅擔杮岅偩偗偱側偔懡尵岅僈僀僪傕昁梫偩乿偲巜揈偟偨丅 丂崱婣恗忛愓偺僈僀僪傪柋傔傞嶳撪摴旤偝傫偼乽僌僗僋偵巊傢傟傞愇奃娾傗愇愊傒偐傜恖偺楌巎偲抧媴偺楌巎傪岅傟傞丅僕僆僷乕僋偲偺弌崌偄偱怴偨側枺椡偑壛傢偭偨乿偲嫮挷偟偨丅 丂僼儘傾偲偺堄尒岎姺偱偼乽怉惗傗惗妶偺帇揰傕僈僀僪偵壛偊偰傎偟偄乿側偳偺採尵偑偁偭偨丅旜曽弝嫵庼偼乽僕僆僷乕僋傪捠偟抧媴偺塩傒傪妛傇偒偭偐偗偵側傟偽丅採尵偱偁偭偨傛偆偵丄暔偩偗偱側偔恖偺塩傒傪慜柺偵弌偡側偳僈僀僪偺愗傝岥偵妶梡偟偨偄乿偲榖偟偨丅 丂僕僆僷乕僋偼抧媴壢妛揑側堚嶻傪嫵堢妶摦傗娤岝帒尮偲偟偰妶梡偡傞傕偺偱丄嫤媍夛偼俀侽侾俁擭俁寧偵崙撪偺擣掕抍懱傊怽惪傪弨旛偟偰偄傞丅崱夞偼忣曬傪巗柉偲嫟桳偟丄崱屻偺妶摦偵斀塮偝偣傛偆偲奐偐傟偨丅 摯孉幨恀揥丗崙揤慠婰擮暔乽惵棿孉乿撪晹幨恀傪揥帵丂姟揷挰桳巙偑嶣塭丂暯旜戜帺慠娤嶡僙儞僞乕 丂崙揤慠婰擮暔偺忂擕摯乽惵棿孉乿乮姟揷挰丄墱峴偒栺俀僉儘乯偺撪晹傪嶣塭偟偨摯孉幨恀揥偑彫憅撿嬫暯旜戜偺暯旜戜帺慠娤嶡僙儞僞乕偱奐偐傟偰偄傞丅俁侾擔傑偱丅寧梛媥娰丅 丂暯旜戜偺杒搶偵偁傞惵棿孉偼娤岝壔偝傟偰偍傜偢丄擖傝岥晅嬤傪彍偒丄宱尡幰偺摨峴側偟偵堦斒偺尒妛偼崲擄偱丄擖摯帪偼摨僙儞僞乕傊偺撏偗弌傪屇傃偐偗偰偄傞丅 丂崱夞丄姟揷挰怑堳偲挰柉偺桳巙僌儖乕僾乽惵棿孉嶣塭僾儘僕僃僋僩乿乮俇恖乯偑俀乣俇寧偵寁俁夞丄撪晹傪嶣塭丅偼偆傛偆偵墱怺偔暘偗擖傝丄愇奃愇偲悈偺棳傟偑嶌傝忋偘傞摯撪側傜偱偼偺憿宍旤傪懆偊偨俁侽侽揰偐傜侾俋揰傪慖傫偱徯夘偟偨丅僾儘僕僃僋僩戙昞偱摨挰偍抦傜偣學挿偺岺摗棽晀偝傫乮係係乯偼乽忂擕愇偑暲傇岝宨偼恄旈揑偱偡乿偲弎傋丄娪徿傪屇傃偐偗偰偄傞丅 丂栤偄崌傢偣偼摨僙儞僞乕侽俋俁亅係俆俁亅俁俈俁俈丅 梟娾摯寠偱媬彆孭楙丂晉巑屲屛徚杊杮晹丂揮棊帠屘傪憐掕 丂晉巑屲屛徚杊杮晹偼侾俋擔丄晉巑壨岥屛挰杮惒偺梟娾摯寠乽杮惒戞侾晽寠乿偱丄摯寠撪傊偺揮棊帠屘傪憐掕偟偨媬彆孭楙傪峴偭偨丅 丂摨強偱偼俀侽侽俋擭俁寧丄愳嶈巗偺戝妛惗偑儚僀儎偺偼偟偛傪搊偭偰抧忋偵弌傛偆偲偟偨嵺丄揮棊丅崪斦傪愜傞側偳偺廳彎傪晧偭偨帠屘偑偁偭偨丅摿庩側応強偱偺媬彆偵傛傝恦懍偵懳墳偱偒傞傛偆偵偟傛偆偲丄崱夞弶傔偰幚巤偟偨丅 丂摨徚杊杮晹偺怑堳侾俆恖偑嶲壛偟丄儘乕僾傪巊偭偨媬彆偵徻偟偄僀儞僗僩儔僋僞乕偐傜丄儘乕僾偺挘傝曽傗媬彆庤弴偵偮偄偰愢柧傪庴偗側偑傜丄孭楙偵庢傝慻傫偩丅摯寠偺擖傝岥忋偵儘乕僾傪挘傝丄怺偝俀俁儊乕僩儖偺摯寠傪怑堳偑妸幵傪巊偄忋傝壓傝偟丄梫媬彆幰偵尒棫偰偨怑堳傪堷偒忋偘偨丅 丂搉曈惓捠徚杊師挿偼乽搊嶳僽乕儉傕偁傝丄晉巑嶳偺榌偵偼懡偔偺恖偑朘傟偰偄傞丅孭楙傪惗偐偟丄枩偑堦偺嵺偼偱偒傞偩偗憗偔埨慡偵媬彆偟偨偄乿偲榖偟偰偄偨丅 仸杮惒晽寠戞侾偼丄憤墑挿係俋係丏俁倣丒崅掅嵎俇俆倣偺崙巜掕揤慠婰擮暔偺梟娾摯丅摯岥偼俀偮偁傝丄戞侾摯岥偑亅侾俇倣丄戞俀摯岥偑亅俀俁倣偲偄偢傟傕扜寠偱偁傞丅俀侽侽俋擭俁寧俀俉擔丄恄撧愳戝妛傾僪儀儞僠儍乕僋儔僽偺抝惈偑戞俀摯岥傪儚僀儎乕儔僟乕偵偰搊澇拞偵俀侽倣妸棊丄崪斦崪愜側偳偺廳彎傪晧偭偰偄傞丅 乽抧壓偺寍弍媨揳乿傪庣傠偆丂拞崙丒娒弆徣偱忂擕摯偺曐岇僾儘僕僃僋僩 亂拞壺恖柉嫟榓崙敪亃 丂拞崙丒娒弆徣璀撿巗晲搒嬫偼丄晲搒偺忂擕摯丄枩徾摯偺曐岇僾儘僕僃僋僩傪巒摦偟偨丅價僕僞乕僙儞僞乕傗捖楍娰側偳傪寶愝偟偰丄娤岝偵傛傞帺慠宨娤傊偺塭嬁傗攋夡傪寉尭偡傞丅 丂枩徾摯偼丄晲搒娍墹捔偺撿傪棳傟傞壨愳丄敀棾峕増娸偵偁傞姃椦嶳偺拞暊偵埵抲偡傞丅抧幙愱栧壠偵傛傞偲丄俀壄俆侽侽侽枩擭偺楌巎傪帩偭偰偍傝丄拞崙惣杒抧堟偱偼傔偭偨偵側偄忇擕摯偱丄拞崙偺係戝柤摯孉偺侾偮丅摯孉偺憤柺愊偼俁俇枩暯曽儊乕僩儖丅摯孉撪偼傑傞偱愬嫬偺傛偆側岝宨偑峀偑偭偰偍傝丄柍尷側憐憸椡傗旤揑姶妎傪恖乆偵梌偊偰偔傟傞丅婯柾偑戝偒偔丄寍弍揑壙抣偑崅偄偨傔丄乽抧壓偺寍弍媨揳乿偲尵傢傟傞丅 侾枩俀侽侽侽擭慜偺恖崪敪尒丂撿忛巗丒僒僉僞儕堚愓丂愇婍偲摨帪丄崙撪弶 丂導棫攷暔娰丒旤弍娰乮敀曐戜堦娰挿乯偼丄撿忛巗偺僒僉僞儕摯堚愓偐傜丄栺侾枩俀愮擭慜偺媽愇婍帪戙偺抧憌偐傜丄恖崪壔愇傗愇塸惢愇婍丄奓丄怘傋偐偡偲傒傜傟傞僀僲僔僔偺崪傪敪尒偟偨丅摨娰偵傛傞偲丄媽愇婍帪戙偺恖崪偲愇婍偑摨偠堚愓偱弌搚偟偨偺偼弶傔偰偱丄崙撪嵟屆偺帠椺偲側傞丅敀曐娰挿傜偑侾俋擔屵慜丄敪昞偟偨丅 丂侾枩俉侽侽侽擭慜乮媽愇婍帪戙乯偺乽峘愳恖乿偺恖崪壔愇埲崀丄俈乣俇侽侽侽擭慜乮撽暥帪戙乯偺搚婍暥壔偑弌尰偡傞傑偱偺娫丄恖崪傗愇婍偑敪尒偝傟偰偄側偐偭偨偙偲偐傜丄摨敪尒偼導撪偱偺椉帪戙偺嬻敀傪杽傔傞傕偺偲偝傟傞丅 丂尒偮偐偭偨偺偼丄巕偳傕偺將帟侾揰偲愇塸惢愇婍俁揰丄廃曈偱偼嵦傟側偄奀嶻偺奓俀揰丄怘傋偐偡偲傒傜傟傞僀僲僔僔側偳偺崪丅崱夞偺敪尒偱丄壂撽偱愇塸偑愇婍愇嵽偲偟偰巊傢傟偰偄偨偙偲傕弶傔偰暘偐傝丄崱屻偼椶椺偑憹偊偰偄偔偙偲傕婜懸偝傟傞偲偄偆丅 丂撿忛巗嬍忛偺僒僉僞儕摯堚愓偼丄乽峘愳恖乿偑敪尒偝傟偨応強偵嬤偔丄俀侽侽俋擭偐傜挷嵏傪巒傔丄侾侾擭俈乣俉寧偵堚暔傪敪尒偟丄擭戙偵偮偄偰暘愅偟偰偄偨丅 丂摨娰偼乽媽愇婍帪戙偺恖椶偺暥壔傪夝柧偡傞庤妡偐傝偲側傞乿偲偟偰偄傞丅 仸乽僒僉僞儕摯乿偼娍帤偱乽庰悅摯乿偲彂偔乽偍偒側傢儚乕儖僪乿偵暪愝偡傞乽僈儞僈儔乕偺扟乿偺働僀僽僇僼僃偺偁傞摯孉丅偙偺摯孉偵偰乽僒僉僞儕摯堚愓敪孈挷嵏懍曬揥乮帒椏揥帵乯乿偑侾侽寧俀侽乣俀侾擔丄俀俈乣俀俉擔偺係擔娫丄俋丗俁侽乣侾俈丗俁侽偵偰奐嵜偝傟傞丅擖応柍椏丅 揤愳偺柺晄摦儌僲儗乕儖傕僄僐丂揹摦幃偵儕僯儏乕傾儖丂撧椙 丂悽奅堚嶻偺戝曱墱嬳摴乮偍偍傒偹偍偔偑偗傒偪乯側偳偺挱朷偑妝偟傔傞揤愳懞摯愳乮偳傠偑傢乯偺乽柺晄摦儌僲儗乕儖乿偑丄娐嫬偵攝椂偟偨揹摦幃偵儕僯儏乕傾儖偟丄塣峴傪巒傔偨丅塣塩偡傞摯愳嵿嶻嬫偼乽偙傟偐傜杮斣傪寎偊傞峠梩傪娤岝媞偵妝偟傫偱傎偟偄乿偲榖偟偰偄傞丅 丂柺晄摦儌僲儗乕儖偼栺俆擭慜丄僄儞僕儞摦椡偺係恖忔傝儌僲儗乕儖偲偟偰愝抲偝傟偨丅嶐擭俋寧偺婭埳敿搰崑塉旐奞偱棊偪崬傫偩媞懌偺夞暅傪栚揑偵崱夞丄係椉曇惉偺侾俇恖忔傝揹摦幃偵儕僯儏乕傾儖丅娵懢傪僀儊乕僕偟偨墌拰宍偺幵懱偱丄徟偘拑怓偺傾乕僠壆崻傪庢傝晅偗偨丅 丂摯愳抧嬫撪偺摯愳敧敠媨偐傜柺晄摦忂擕摯乮導巜掕揤慠婰擮暔乯擖傝岥傑偱偺栺侾俈係儊乕僩儖嬫娫乮崅掅嵎俇俇儊乕僩儖乯傪曅摴栺俆暘偱寢傇丅 丂昗崅栺俋侽侽儊乕僩儖偺捀忋晅嬤偐傜偼丄戝曯嶳宯偺挱朷偑妝偟傔傞丅 丂塣捓偼丄拞妛惗埲忋俁侽侽墌乮墲暅俆侽侽墌乯丄彫妛惗埲壓俀侽侽墌乮摨俁侽侽墌乯丅栤偄崌傢偣偼丄柺晄摦拑壆乮噭侽俈係俈亅俇係亅侽俁俆俀乯丅  丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜彫宆杊悈僂僃傾儔僽儖價僨僆僇儊儔乽傾僋僔儑儞僇儉 俫俢俼亅俙俽侾俆乿偑侾侽寧侾俀擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜彫宆杊悈僂僃傾儔僽儖價僨僆僇儊儔乽傾僋僔儑儞僇儉 俫俢俼亅俙俽侾俆乿偑侾侽寧侾俀擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼僴僂僕儞僌偵傛傞杊悈傪嵦梡丅悈怺俇侽倣傑偱偺悈拞嶣塭傕壜擻偱丄杊恛惈擻丄懴棊壓徴寕惈擻乮侾丏俆倣乯傕旛偊偰偄傞丅 丂傾儞僌儖愝掕偼侾俈侽搙偺挻峀妏丄侾俀侽搙偺揹巕幃庤僽儗曗惓偺俀偮丅侾乛俀丏俁宆“俤倶倣倧倰 俼”俠俵俷俽僙儞僒乕傪搵嵹偟偰偍傝侾俇俈侽枩夋慺丄埫晹偺奒挷惈傪曐偭偨俫俢嶣塭偑壜擻偲側偭偰偄傞丅楢懕嶣塭偼侾俉俆暘丅 丂僒僀僘偼俀係丏俆×係俈×俉俀mm乮暆×墱峴偒×崅偝乯丄廳検俋侽倗丅晅懏偺僂僅乕僞乕僾儖乕僼働乕僗乽俽俹俲亅俙俽侾乿偼俁俆丏俆×侾侽俆丏俆×俈侾mm乮暆×墱峴偒×崅偝乯丄廳検偼栺俉俆倗丅 丂憖嶌惈偼僔儞僾儖偱丄榐夋儃僞儞傪娷傔偰儃僞儞偼俁偮偺傒丅昞帵僷僱儖傪旛偊偰偄傞傕偺偺丄榐夋塮憸傪偦偺応偱儌僯僞儕儞僌偡傞偙偲偼晄壜偲側偭偰偄傞丅倂倝亅俥倝宱桼偱僗儅乕僩僼僅儞傗僞僽儗僢僩偱塮憸妋擣偑偱偒傞偑丄摯寠儘働乕僔儑儞偵傛偭偰偼桳岠偱偼側偄丅 丂摯撪偱偼丄暿攧傾僋僙僒儕乕偺僂僅乕僞乕僾儖乕僼僿僢僪儅僂儞僩僉僢僩乽倁俠俿亅俧俵侾乿乮俁丆俇俈俆墌乯丄塼徎儌僯僞乕儐僯僢僩乽俙俲俙亅俴倀侾乿(侾侽,俆侽侽墌乯偑廳曮偡傞偲巚傢傟傞丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僽儔僢僋偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀俇丆俉侽侽墌乣乯丅 拞崙嵟挿偺摯孉丄拞暓偑嫟摨挷嵏 亂拞壺恖柉嫟榓崙敪亃 丂俀侽侾俀擭侾侽寧俉擔丄拞崙偲僼儔儞僗偺愱栧壠偐傜側傞挷嵏戉偼偙偺傎偳丄婱廈徣鉜梲導偵偁傞拞崙嵟挿偺摯孉丄憃壨摯偺嫟摨挷嵏傪奐巒偟偨丅挷嵏戉偼慜夞偺挷嵏偵堷偒懕偒憃壨摯偺挿偝傪應検偟丄摯孉撪偺娾憌丒惗暔偺挷嵏傪峴偆丅怴壺幮偑揱偊偨丅 丂鉜梲導埾堳夛愰揱晹偺忣曬偵傛傞偲丄崱夞挷嵏偑峴傢傟傞棾搫巕悈摯偼憃壨摯偺巟摯偺拞偱傕嵟傕怴偟偔丄惉挿傪懕偗偰偄傞摯孉偩丅偙偺摯孉偺擖岥偼廃埻傪愨暻偵埻傑傟偨揤岯乮帺慠偵娮杤偟偰偱偒偨嫄戝側寠乯偺掙晹偵偁傞丅挷嵏戉偼枹抦偺摯寠惗暔偺扵嵏傪峴偆傎偐丄棾搫巕悈摯偑偙傟傑偱偵尒偮偐偭偨摯孉偲偮側偑偭偰偄傞偐偳偆偐傪専徹偡傞丅 丂憃壨摯偼侾侾俉杮偺戝彫偝傑偞傑側巟摯偲係杮偺抧壓悈柆偐傜側傝丄忋壓係憌偵暘偐傟丄俁俁偺擖岥偑偁傞丅偙傟傑偱偵妋擣偝傟偨挿偝偼侾俁俉僉儘丅愱栧壠偼偙傟傎偳暋嶨側峔憿偑宍惉偝傟偨棟桼偲偟偰乽嶳偐傜塉悈偑愨偊偢怹摟偟丄娾愇偑梟夝偟偰宍惉偝傟偨乿偲偺尒曽傪帵偟偨丅 丂摯孉撪偵偼愇狻丄愇拰側偳偺忂擕愇偑崿嵼偟偰偄傞傎偐丄栍嫑丄僆僞儅僕儍僋僔丄懡懌椶丄僐僂儌儕丄儓僐僄價側偳偺摯寠惗暔偑敪尒偝傟偰偄傞丅愱栧壠偼乽崱夞偺挷嵏偼崱屻偺僇儖僗僩抧宍尋媶偵岦偗偰廳梫側堄媊傪帩偮乿偲岅偭偨丅 仸乽憃壨摯(Shuanghe Dongqun)乿偼俀侽侾俀擭侾侽寧侾侽擔尰嵼丄憤墑挿侾係俆丆俉俋侾倣偲偟偰悽奅戞侾俀埵丄傾僕傾戞侾埵偵儔儞僉儞僌偝傟偰偄傞丅 奀奜娤岝媞桿抳傊枺椡敪怣丂旤擨偱擔杮忂擕摯僒儈僢僩 丂慡崙孅巜偺戝忂擕摯丄廐朏摯偑偁傞旤擨巗偱俆擔丄慡崙偺娤岝忂擕摯強嵼抧偺庱挿傗娤岝娭學幰傜偑娤岝媞桿抳懳嶔側偳傪嫤媍偡傞乽擔杮忂擕摯僒儈僢僩乿偲擔杮娤岝忂擕摯嫤夛憤夛偑奐偐傟偨丅 丂僒儈僢僩偼摨巗廐朏挰廐媑偺廐朏儘僀儎儖儂僥儖廐朏娰偱偁傝丄棿愹摯乮娾庤導娾愹挰乯丄偁傇偔傑摯乮暉搰導揷懞巗乯擔尨忂擕摯乮搶嫗搒墱懡杸挰乯丄旘懰戝忂擕摯乮婒晫導崅嶳巗乯丄棿壨摯乮崅抦導崄旤巗乯丄幍僣姌忂擕摯乮挿嶈導惣奀巗乯丄媴愹摯乮孎杮導媴杹懞乯丄徃棾摯乮幁帣搰導抦柤挰乯偐傜丄庱挿傗忂擕摯娗棟幰傜栺俉侽恖偑弌惾偟偨丅 丂旤擨巗偑俈寧丄戜榩丒戜杒巗偵戜杒娤岝丒岎棳帠柋強傪奐愝偟偨偙偲偐傜乽奜崙恖娤岝媞偺桿抳懳嶔偵偳偆庢傝慻傓偐乿傪僥乕儅偵嫤媍丅搶擔杮戝恔嵭偵敽偆尨敪帠屘偺晽昡旐奞偵擸傓搶杒抧曽偺忂擕摯偐傜偼丄惓偟偄忣曬傪奀奜偺娤岝媞偵偳偆揱偊傞偐偲偄偭偨栤戣採婲偑偁偭偨丅 丂旤擨巗傆傞偝偲岎棳戝巊偺壧庤丄擖嶳傾僉巕偝傫偑乽旤擨巗戜杒娤岝丒岎棳帠柋強側偳傪妶梡偟丄搶傾僕傾傪拞怱偵娤岝忂擕摯偺枺椡偲埨慡惈偺惓妋側忣曬傪敪怣偟丄奜崙恖娤岝媞偺桿抳偵愊嬌揑偵庢傝慻傓乿偲偡傞嫟摨愰尵傪撉傒忋偘丄嵦戰偝傟偨丅 棃擭搙傑偢偼乽崙撪乿偵怽惪 丂崙撪嵟戝偺僇儖僗僩戜抧丒廐媑戜傗廐朏摯側偳偑偁傞旤擨巗偑丄巗慡堟偺悽奅僕僆僷乕僋擣掕傊岦偗偨庢傝慻傒傪恑傔偰偄傞丅抦柤搙偑傾僢僾偟丄娤岝媞偑憹偊丄抧堟傕妶惈壔偝傟傞丅巗偼偙偆偟偨擣掕岠壥傪昤偒丄傑偢偼崙撪斉僕僆僷乕僋傪栚巜偡丅 丂乽抧幙暘栰偺悽奅堚嶻乿偲屇偽傟傞悽奅僕僆僷乕僋偼崱擭俋寧尰嵼丄悽奅俀俈偐崙偺俋俀偐強偱丄偙偺偆偪崙撪偼搰尨敿搰乮挿嶈導乯丄嶳堿奀娸乮嫗搒晎丄暫屔導丄捁庢導乯側偳俆偐強丅悽奅擣掕偺崙撪岓曗偲側傞崙撪斉乽擔杮僕僆僷乕僋乿偼俀俆偐強偁傞丅 丂旤擨巗偺嫮傒偼崟丄敀丄愒俁怓偺抧幙堚嶻丅巗撪偵偼丄愇扽憌乮崟乯丄僙儊儞僩偺嵽椏偲側傞愇奃愇乮敀乯丄撧椙偺戝暓寶棫偵巊傢傟偨崙巜掕巎愓丒挿搊摵嶳愓乮愒乯偑偁傞丅巗偼丄懠偺抧堟偵偼側偄偙傟傜偺抧憌傗抧宍偑娤嶡偱偒傞乽僕僆僣乕儕僘儉乿傪寁夋偟偰偄傞丅 丂旤擨巗偼俀侽侽俉擭俁寧偵旤搶丄廐朏椉挰偲崌暪丅侾侽擭搙偵乽僕僆僷乕僋擣掕偵傛傞抧堟妶惈壔乿傪惙傝崬傫偩娤岝怳嫽寁夋傪嶔掕偟偨丅 丂嶐擭俆寧丄崙撪斉偺擣掕偵昁梫側擔杮僕僆僷乕僋僱僢僩儚乕僋偵弨夛堳搊榐丅崱擭俁寧偵丄巗傗娤岝嫤夛側偳俀侽抍懱偱嫤媍夛傪敪懌偝偣丄俆寧偵愱懏晹彁偲側傞悽奅僕僆僷乕僋悇恑幒傕愝偗偨丅棃擭搙偵偼丄擔杮僕僆僷乕僋傊偺擣掕傪怽惪偡傞梊掕偩丅 丂俋寧俀俈擔偵奐偐傟偨僕僆僷乕僋僈僀僪偺堢惉僙儈僫乕偵偼丄巗柉傜侾俆恖偑嶲壛丅挿嶈導搰尨巗偺扴摉幰傪彽偄偰悽奅僕僆僷乕僋偵擣掕偝傟偰偄傞摨導搰尨敿搰偺庢傝慻傒傪暦偄偨丅 丂旤擨巗偼丄偙偆偟偨愭恑抧偺帠椺傪妛傇僙儈僫乕傪棃擭侾寧傑偱奐偔傎偐丄廐媑戜嶶嶔側偳巗柉傪懳徾偵偟偨儌僯僞乕僣傾乕傕峴偆丅摨悇恑幒偼乽條乆側妶摦傪捠偠偰巗柉偺婡塣傪惙傝忋偘丄擣掕傪彑偪庢傝偨偄乿偲偟偰偄傞丅 悽奅僕僆僷乕僋丂抧媴偺惉傝棫偪傪抦傞忋偱丄婱廳側抧憌傗抧宍側偳偑巆傞抧堟傪擣掕偟偨抧幙堚嶻岞墍丅崙楢丂嫵堢丒壢妛丒暥壔婡娭乮儐僱僗僐乯偑巟墖偡傞悽奅僕僆僷乕僋僱僢僩儚乕僋乮帠柋嬊丒僷儕乯偑怰嵏偟偰擣掕偟丄帺慠岞墍偲偟偰曐慡偟側偑傜嫵堢傗娤岝偵妶梡偝傟傞丅 弌塤恄榖乽墿愹偺寠乿偺撲偵敆傞丒丒丒曐岇抍懱偑摯孉挷嵏 丂搰崻導弌塤巗挅栚挰偺乽挅栚摯孉乿側偳弌塤恄榖偺巰幰偺悽奅乽墿愹(傛傒)偺崙乿偵傑偮傢傞導撪偺揱彸抧側偳傪丄摯孉偺尋媶丄曐岇妶摦傪峴偭偰偄傞乽摯孉娐嫬俶俤俿妛夛乿偺戲孧夛挿乮俈係乯乮戝嶃宱嵪朄壢戝妛柤梍嫵庼乯傜偑尰抧挷嵏偟偨丅 丂俉寧偵摯孉偺應検側偳傪幚巤丄崱屻丄揱彸側偳傪捠偠偰庣傜傟偰偒偨摯孉偺娐嫬偺堄媊傪曬崘彂偵傑偲傔偨偄偲偄偆丅 丂摨妛夛偼丄愭巎帪戙偐傜廧嫃傗怣嬄偺懳徾偲側偭偰偒偨摯孉偺娐嫬曐岇傪慽偊傞妶摦傪恑傔偰偍傝丄屆帠婰曇偝傫侾俁侽侽擭傪婡偵娭怱偑崅傑偭偰偄傞弌塤恄榖偺晳戜傪挷嵏偡傞偙偲偵偟偨丅尰抧偵晪偄偨偺偼戲夛挿偺傎偐丄摨戝妛媞堳嫵庼偺桼椙孫暃夛挿乮俈侽乯傜俁恖丅 丂挅栚摯孉偼巗拞怱晹偐傜杒侾侽僉儘偺擔杮奀娸偵偁傝丄乽弌塤崙晽搚婰乿偵彂偐傟傞乽柌偱嬤偔偵峴偔偲昁偢巰偸偺偱丄抧尦偱偼亀墿愹偺嶁丄墿愹偺寠亁偲揱偊傞孉(偄傢傗)乿偲偝傟傞偙偲偑懡偄丅栱惗乣屆暛帪戙偺杽憭恖崪側偳偑弌搚偟丄崙偺巎愓偵傕巜掕偝傟偰偄傞丅 丂墿愹偺寠傪弰偭偰偼丄偝傜偵栺俀僉儘杒惣偺摨巗嶋塝偺摯孉偲尒傞愢傕偁傝丄巗撪偺嫿搚巎壠丄妬扟幚偝傫乮俈侽乯偑埬撪丅奐岥晹偺暆栺侾儊乕僩儖丄崅偝栺俀儊乕僩儖丄墱峴偒栺俁侽儊乕僩儖偺摯孉偵擖偭偨丅妬扟偝傫偼乽恀偭埫側墱傊岦偐偭偰壓傝嶁偵側偭偰偍傝丄亀墿愹偺嶁亁偵傆偝傢偟偄乿側偳偲徯夘偟偨丅 丂堦峴偼偝傜偵丄屆帠婰偵彂偐傟傞乽墿愹斾椙嶁(傛傕偮傂傜偝偐)乿偺揱彸抧乮徏峕巗搶弌塤挰乯丄枩梩廤偵僆僆僋僯僰僔偑廧傫偩偲壧傢傟傞乽巙搒擳(偟偯偺)愇幒(偄傢傗)乿偺揱彸抧俀偐強乮戝揷巗偲梂撿挰乯偲丄偦傟偧傟偵娭楢偡傞恄幮傪夞偭偨丅 丂戲夛挿偼乽僨乕僞傪徻偟偔専摙偡傞偑丄挷嵏偟偨摯孉偼偄偢傟傕恖偺庤偵傛傞娐嫬偺攋夡傕彮側偔丄楌巎傪姶偠偝偣傞丅尋媶幰偵偲偭偰嫽枴怺偄傕偺偩偭偨乿偲榖偟偰偄偨丅 乽尨敪晽昡旐奞丂崱傕乿丒丒丒娤岝媞夞暅丂撦傞儁乕僗 丂搶嫗揹椡暉搰戞堦尨敪帠屘偐傜侾擭敿偑夁偓傞拞丄導撪傪朘傟傞娤岝媞悢偼埶慠偲偟偰掅柪偟偰偄傞丅帠屘慜偲斾傋偰敿尭偟偨傑傑偺巤愝傕偁傝丄導娤岝岎棳壽偼乽夞暅偺儁乕僗偑撦傝丄愭偑尒偊側偄乿偲婋婡姶傪曞傜偣偰偄傞丅 丂暉搰戞堦尨敪偐傜栺俁侽僉儘儊乕僩儖偺埵抲偵偁傝丄忂擕摯偑栺俇侽侽儊乕僩儖偵傢偨偭偰懕偔揷懞巗偺乽偁傇偔傑摯乿傕丄侾俀擭俉寧偺娤岝媞悢偼係枩俉侽俁俉恖偱丄侾侽擭俉寧偺侾侽枩俁俉係俁恖偲斾傋偰係俇亾偵偲偳傑偭偨丅娗棟帠柋強偺媑揷怣嵠偝傫乮俁俁乯偼乽旕忢偵尩偟偄忬懺偑懕偄偰偄傞乿偲扱偔丅 丂導娤岝岎棳壽偵傛傞偲丄恔嵭捈屻偺侾侾擭係寧偺娤岝媞偼慜擭斾係妱掱偵棊偪崬傫偩偑丄偦偺屻偼旐嵭抧傪墳墖偟傛偆偲偄偆摦偒傕偁偭偰彊乆偵夞暅偟丄侾侾擭侾俀寧偵偼恔嵭慜偺俉妱傑偱夞暅偟偨丅偟偐偟丄偦偺屻偼俈乣俉妱慜屻偱墶偽偄偺忬懺偑懕偄偰偄傞偲偄偆丅 丂摨壽偼乽抍懱媞偺棊偪崬傒偑寖偟偄丅恔嵭慜偺悈弨偵栠傞帪婜偼尒捠偣側偄乿偲偟偨偆偊偱丄乽曻幩慄忣曬側偳傪敪怣偟偰丄娤岝媞偺寽擮傪暐怈偡傞偙偲偵搘傔偨偄乿偲偟偰偄傞丅 仸堦晹敳悎 仸娭楢婰帠 俉乛侾俉丂偁傇偔傑摯丄棃応幰悢偑彊乆偵夵慞 悈棳擖偱娮杤傕丂怴愇奯嬻峘 摯孉妛夛夛挿丄嫙梡偵寽擮 丂敧廳嶳丒敀曐偺奀傪庣傞夛偑庡嵜偡傞嬞媫廤夛乽嫙梡偟偰偄偄偺偐丄怴愇奯嬻峘乿偑俀俀擔屵屻丄搶嫗搒偺暥嫗嬫柉僙儞僞乕偱峴傢傟偨丅擔杮摯孉妛夛偺塝揷寬嶌夛挿偑怴愇奯嬻峘偺妸憱楬偑娮杤偡傞婋尟惈傪巜揈丄俀侽侾俁擭俁寧偺嫙梡奐巒偵寽擮傪帵偟偨丅 丂塝揷夛挿偼摨嬻峘偑愇奯搰搶晹偺僇儔妜撿曽偵偁傞棶媴愇奃娾偐偑敪払偟偨僇儔丒僇儖僗僩抧堟偵寶愝偝傟偰偄傞偙偲傪愢柧丅乽嫹偄抧堟偩偑摯孉偑枾廤偟丄塉悈偩偗偱側偔廃曈偐傜傕悈偑棳傟崬傓乿偲巜揈偟偨丅 丂偦偺忋偱嘆愇奃娾偺忋偵愊傕偭偨搚偑棳偝傟傞 嘇愇奃娾偦偺傕偺偑恄怑偡傞 偺俀偮偺応崌偱丄娮杤偑婲偒傞壜擻惈傪嫮挷丅乽導偼悈偑棳傟崬傓廃曈忬嫷傪峫椂偟偨挷嵏丄敾抐傪偟偰偄側偄乿偲弎傋丄乽妋幚偵嬻摯偼戝偒偔側傞丅壗擭屻偐偼暘偐傜側偄偑丄娮杤偺婋尟惈偑偁傞偺偵丄嬻峘偑寶愝偝傟偰偄傞偺偼娫堘偄側偄乿偲寽擮傪帵偟偨丅 丂偝傜偵乽娮杤傪杊偖偵偼悈偺棳擖傪杊偖偟偐側偄偑丄晄壜擻偩乿偲榖偟偨丅 丂怴愇奯嬻峘偺寶愝偵斀懳偡傞嬻峘梡抧偺嫟桳抧庡傜偑丄崙偵愝抲嫋壜偺庢傝徚偟傪媮傔偰偄傞慽徸曎岇抍偺嶁尦夒峴曎岇巑偑嵸敾偺宱堒傪愢柧偟偨丄敾寛偼侾侽寧俀俇擔偵尵偄搉偝傟傞丅 仸娭楢婰帠 俉乛侾係丂 敀曐娖崻揷尨摯寠丄儌僯僞儕儞僌埾堳夛偱曐岇傪妋擣 棾儢娾摯偱挋憼丄弉惉拑庢傝弌偟丂堷嵅偺尋媶夛 丂昹徏巗杒嬫堷嵅挰偺娤岝忂擕摯乽棾儢娾摯乿偱拑偺揤慠弉惉傪帋傒偨堷嵅弉惉拑尋媶夛偼侾俈擔丄壞帄偐傜俉俉擔娫挋憼偟偨拑傪庢傝弌偟偨丅帋堸偟偨楅栘寁朏夛挿偼乽偲偘偲偘偟偝偑徚偊丄傑傠傗偐側墱怺偄枴偵側偭偨乿偲庤墳偊傪偮偐傫偩丅帋堸丒懄攧夛傪俀俀擔丄棾儢娾摯偱奐偔丅 丂弉惉偟偨拑偼丄楅栘夛挿偺摨挰廰愳偺拑敤偱俆寧偵揈傫偩儎僽僉僞俀侽僉儘丅抧尦傪戙昞偡傞怴偨側彜昳偺奐敪傪栚巜偟丄擭娫栺侾俉搙偵曐偨傟偨摯撪偱拑敔偵媗傔偰曐懚偟偨丅怱攝偟偰偄偨幖搙偵傛傞塭嬁偼側偐偭偨丅 丂捠忢捠傝椻憼屔偱曐懚偟偨拑偲堸傒斾傋偨楅栘夛挿偼乽偍偄偟偔巇忋偑傝丄傑偢偼惉岟丅偍媞偝傫偺斀墳傪尒偰棃擭偵偮側偘偨偄乿偲榖偟偨丅帋堸夛偼屵慜侾侽帪偐傜丅係侽僌儔儉俆侽侽墌偱斕攧傕偡傞丅侾侾寧偵傕帋堸懄攧傪峴偆梊掕丅 摯孉墱晹偱嵳釰峴堊偺壜擻惈丂抦柤挰偺朠悧摯堚愓 丂抦柤挰廧媑偺朠悧摯堚愓傪挷傋偰偒偨幁帣搰戝妛傗抦柤丄榓攽椉挰嫵埾側偳偺嫟摨尋媶僠乕儉偼侾侽擔丄俀侽侾俀擭搙偺挷嵏傪廔偊偨丅擔岝偺撏偐側偄応強偱拞悽偺恖娫妶摦偺嵀愓偑偁傝丄搚婍偑敿暘偐傜係暘偺侾傎偳偵妱傜傟偰挌擩偵暲傋傟偰偄傞偙偲側偳偐傜丄摯寠墱晹偵偍偗傞嵳釰堚愓偺壜擻惈偑崅偄偙偲偑暘偐偭偨丅徹柧偝傟偨傜丄撿惣彅搰偱偼弶傔偰偺帠椺偵側傞偲偄偆丅 丂摨堚愓偺挷嵏偲尋媶偼搶奀戝丄崙棫壢妛攷暔娰丄憗堫揷戝妛側偳傪娷傓侾侽婡娭偑俀侽侾侾擭搙偵嫟摨偱拝庤偟偨丅擔杮妛弍怳嫽夛壢妛尋媶旓彆惉嬥傪妶梡偟偨乽搰涀抧堟偵偍偗傞摯寠堚愓偺婎慴揑尋媶乿偲偟偰侾俁擭搙傑偱峴偆丅 丂朠悧摯偼徃棾摯偐傜栺侾僉儘杒偵埵抲丅侾俋俋俉擭偵戝妛偺摯孉扵専戉偑敪尒偟丄俀侽侽俉擭偵堚愓搊榐偝傟偨丅堚愓偼摯岥偐傜俀侽乣俁侽儊乕僩儖愭偵偁傝丄僥儔僗忬偺暯扲晹暘傗幬柺晹暘側偳栺俁俁暯曽儊乕僩儖偺峀偝丅偙傟傑偱偵僌僗僋宯搚婍丄僇儉傿儎僉丄恖崪乮摢偑偄崪乯丄媿崪偺傎偐丄楩愓偑妋擣偝傟偰偄偨丅 丂杮擭搙偺挷嵏偼俁擔偐傜恑傔偰偒偨丅僠乕儉儕乕僟乕偱幁帣搰戝妛杽憼暥壔嵿挷嵏僙儞僞乕強懏偺怴棦婱擵彆嫵乮係侽乯偼嘆堚愓偺忬嫷偐傜搚婍偼堄恾揑偵妱傜傟偰廳偹傜傟偨偲峫偊傜傟傞嘇撿惣彅搰偱晛曊揑偵尒傜傟傞奀嶻奓椶摍偺怘暔巆熸乮偞傫偟乯偼慡偔妋擣偝傟側偐偭偨亅側偳偲曬崘丅乽戜晽帪偺旔擄応強摍偱偼側偔丄搚婍傪巊偭偰嵳釰峴堊傪偟偰偄偨壜擻惈偑偁傞乿偲岅偭偨丅 丂摨堚愓偼摯寠偺偨傔堚暔偑杽杤偣偢丄曐懚忬懺偼嬌傔偰椙岲丅怴棦彆嫵偼乽侾侽侽侽擭娫傎偲傫偳摦偐偝傟偢丄摉帪偺巔傪巆偟偰偄傞偙偲偼妛弍揑壙抣偑嬌傔偰崅偄丅彨棃揑偵偼抧堟偺嵿嶻偲偟偰働僀價儞僌僣傾乕偲堚愓傪慻傒崌傢偣傞宍傪柾嶕偟偨偄乿偲榖偟偨丅 丂峫屆妛暘栰偱丄摯寠偼廧嫃偲偟偰偺妶梡偟偐懆偊傜傟偰偍傜偢丄墱晹挷嵏偼傎偲傫偳峴傢傟偰偄側偄偺偑尰忬偲偄偆丅壂塱椙晹搰偵偼傑偩枹妋擣偺堚愓偑悢懡偔懚嵼偡傞壜擻惈傕崅偔丄娭學幰偼乽崱尋媶偑摯寠堚愓挷嵏偺帋嬥愇偵側傞偺偱偼乿偲婜懸傪婑偣偰偄傞丅 丂崱屻偼楩偺搚忞僒儞僾儖偐傜擱椏傗幭暒暔偺摿掕傪恑傔丄恖崪傗媿崪偲偺娭楢惈傕挷嵏偟偰嵳釰堚愓偐偳偆偐専徹丅棃擭搙拞偵挷嵏曬崘彂傪嶌惉偡傞丅 丂嶳岥戝妛柤梍嫵庼乮抧幙妛乯偺壨栰捠峅巵偑俋寧侾侾擔丄岥峯娻偺偨傔巰嫀偟偨丅俋俇嵨丅 丂嶳岥導旤擨巗偺廐媑戜偺摯孉尋媶幰偲偟偰抦傜傟丄摯孉妛偺敪揥傗曐岇妶摦偵峷專丅侾俋俉侽擭偵彂愋乽廐媑戜偺忂擕摯 愇奃摯偺壢妛乿傪曇嶽偟偨丅侾俋俉侽乣俉俁擭偼擔杮摯孉妛夛夛挿丄侾俋俉俉乣俋侽擭偼擔杮摯孉嫤夛夛挿傪柋傔偨丅 尪偺忂擕摯偁偭偨丂挿扟拞偺帺慠扵朘僠乕儉偑扵専 丂憤崌妛廗偱嫿搚偺暥壔傗怘丄楌巎側偳傪妛傫偱偄傞埳撨巗挿扟拞妛峑偺廲妱傝斍乽擖栰扟帺慠扵朘僠乕儉乿乮栴戲彶扴擟乯偼侾俁擔丄撿傾儖僾僗偺傆傕偲偺挿扟屗戜旜彑扟偵懚嵼偡傞偲偝傟偰偒偨乽尪偺忂擕摯乿傪扵嶕偵朘傟偨丅抧尦廧柉偵傕傎偲傫偳抦傜傟偰偄側偄忂擕摯偩偑丄挿扟偺嶳偵惛捠偡傞媨壓掕攷偝傫乮俇侽乯亖悪搰亖偺埬撪偱侾侽擭傇傝偵嵞朘傪壥偨偟偨丅 丂忂擕摯偺懚嵼偼椔巘偨偪偺娫偱嵶乆偲揱偊傜傟偰偒偨偑丄尰嵼偱偼偦偺応強傪抦傞恖偼傎偲傫偳偄側偄丅栴戲嫵桜偼妛峑帒椏偐傜侾侽擭慜偵挿扟拞偑忂擕摯傊峴偭偨偙偲傪抦傝丄偦偺偲偒埬撪栶傪偟偨媨壓偝傫偵堷棪傪埶棅偟偨丅 丂忂擕摯傊偼屗戜愳偐傜擖嶳偟偰摴側偒摴傪傂偨偡傜搊傞丅搑拞偱偼丄椉庤傪巊偭偰攪偄忋偑傞傛偆偵恑傓娾応傗怺偄扟掙偺榚傪捠傝丄敀偄愇奃娾幙偺幬柺傪偮偯傜愜傝偵搊傝愗傞偲丄崅偝俀儊乕僩儖傎偳偺崟偄寠偑傐偭偐傝偲巔傪尰偟偨丅 丂撪晹偼慜幒偲屻幒偺俀偮偵暘偐傟偰偄傞丅崅偝俁儊乕僩儖丄暆俆儊乕僩儖偺慜幒偐傜嫹偄寠傪偔偖傝敳偗傞偲丄崅偝俆儊乕僩儖丄暆俆儊乕僩儖偺屻幒偵拝偔丅屻幒偼傂傫傗傝偲偟偰偄偰岝偑傑偭偨偔擖傜側偄丅擥傟偰岝傞暻偺墱偺寠偵嵶偄忂擕愇偑楢側傞丅揤堜偵偼僐僂儌儕偑偮傝壓偑偭偰丄惗懅偟偰偄偨丅 丂媨壓偝傫偼乽偙偺曈偺愇奃愇偼弮搙偑崅偔丄戞俀師悽奅戝愴慜偵愗傝弌偝傟偦偆偵側偭偨丅偦傟偑側偐偭偨偐傜丄偙偺忂擕摯偑巆偭偰偄傞乿偲夝愢偟偨丅 丂弶傔偰忂擕摯偵擖偭偨侾擭惗偺嶳壓栰奊偝傫偼乽帠慜偵挷傋偰忂擕愇偼侾僙儞僠怢傃傞偺偵侾侽侽擭偐偐傞偲抦偭偨偺偱丄偙偺栚偱尒傞偙偲偑偱偒偰椙偐偭偨乿偲姶寖偟偨條巕丅栴戲嫵桜偼乽挿扟偺帺慠偵屩傝傪帩偭偰傎偟偄乿偲婅偄傪榖偟偨丅  乽寧姧僟僀僶乕侾侽寧崋乿偵摯孉婰帠偑宖嵹乮俀侽侾俀乛俋乛侾侽丂擖庤乯 乽寧姧僟僀僶乕侾侽寧崋乿偵摯孉婰帠偑宖嵹乮俀侽侾俀乛俋乛侾侽丂擖庤乯丂寧姧僟僀僶乕 俀侽侾俀擭侾侽寧崋偺堦崁栚偵乽棿愹摯 撲偺抧掙屛傪扵嵏偣傛両乿偑宖嵹偝傟偨丅 丂娾庤導娾愹挰偺娤岝摯乽棿愹摯乿偵偍偄偰丄俀侽侽俋擭偐傜俀侽侾俀擭偵偐偗偰峴傢傟偨愽悈挷嵏偺條巕傪丄愽悈憤巜婗偱偁偭偨媣曐彶椙巵偑丄挷嵏偺宱堒傗撪梕傪徻偟偔徯夘偟偰偄傞丅侾俋俇俀擭偵棿愹摯偺抧掙屛偵弶傔偰愽偭偨墇抭尋堦榊巵偵傕怗傟傜傟偰偄傞丅 丂彫尒弌偟偼乽俆侽擭慜丄嬻婥僞儞僋偲僂僄僢僩僗乕僣偱抧掙屛偵挧傫偩僟僀僶乕乿乽嵞僗僞乕僩偡傞忦審偼丄偤偭偨偄帠屘偼婲偙偝側偄偙偲乿乽僥僋僯僇儖僟僀價儞僌偺憰旛丄庤朄傪梡偄丄僩僢僾儗儀儖偺僟僀僶乕偑愽傞乿乽愽悈挷嵏偵傛傝彮偟偢偮夝柧偝傟傞抧掙屛偺撲乿丅 丂庢嵽嫤椡偼娾愹挰丄棿愹摯帠柋強丄擔杮摯寠妛尋媶強丅僟僀價儞僌嶨帍偩偑丄働僀僶乕偑屇傫偱傕廫擇暘偵妝偟傔傞撪梕偵側偭偰偄傞丅僇儔乕幨恀傗奣擮恾晅偒丅係儁乕僕丅 丂 僟僀僶乕姅幃夛幮敪峴丅俙係僒僀僘侾俉俉儁乕僕丅掕壙俉俉侽墌乮惻崬乯丅俋寧侾侽擔敪攧丅 丂峸擖偼彂揦傎偐丄僆儞儔僀儞僗僩傾Amazon.co.jp偱傕壜擻丅 忂擕愇偐傜婥岓曄摦扵傞丂搶嫗戝丄媴愹摯偱挷嵏 丂忂擕愇偺惉挿夁掱偐傜夁嫀偺婥岓曄摦傪挷傋偰偄傞搶嫗戝戝婥奀梞尋媶強偺墶嶳桽揟弝嫵庼亖孎杮巗弌恎亖傜偑俉擔丄挷嵏偺偨傔媴杹懞偵偁傞忂擕摯乽媴愹摯乿傪朘傟摯撪偺悈傪嵦庢偡傞側偳偟偨丅 丂朘傟偨偺偼墶嶳弝嫵庼偲尋媶幒偺儊儞僶乕傜侾俁恖丅媴愹摯偺尰抧挷嵏偼俁夞栚偱丄忂擕愇偵傕庽栘偺擭椫偵摉偨傞傕偺偑偁傝丄巁慺偺検傪應掕偡傞偙偲側偳偱摉帪偺塉検偑暘偐傞偲偄偆丅 丂偙傟傑偱偺挷嵏偱媴愹摯偺忂擕愇偼俆枩擭埲忋慜偺傕偺偲暘偐傝丄擔杮偺忂擕愇偱偼嵟傕屆偄偲偄偆丅崱夞偼僆乕僗僩儔儕傾偐傜愱栧壠傪彽偄偰暿偺應掕朄偱挷嵏偡傞偨傔丄偝傜偵擭戙傪偝偐偺傏傞壜擻惈傕偁傞丅 丂墶嶳弝嫵庼乮係俀乯偼乽夁嫀偺抧媴婯柾偺姳偽偮傗峖悈側偳傪抦傞偙偲偱丄壏抔壔偑恑傓偙傟偐傜偺抧媴偺婥岓曄摦偺尋媶偵栶棫偮乿偲榖偟偰偄傞丅  丂嶳棞導撿搒棷孲扥攇嶳懞偺摯寠乽彫懗忂擕摯孮乿偑嵞傃擖摯嬛巭偲側偭偨偙偲偑妋擣偝傟偨丅娗棟偟偰偄傞扥攇嶳懞栶応偵傛傞偲丄暵摯棟桼偼帠屘傪寽擮偟偨抧尃幰偲徚杊偺堄岦偲偺偙偲丅 丂嶳棞導撿搒棷孲扥攇嶳懞偺摯寠乽彫懗忂擕摯孮乿偑嵞傃擖摯嬛巭偲側偭偨偙偲偑妋擣偝傟偨丅娗棟偟偰偄傞扥攇嶳懞栶応偵傛傞偲丄暵摯棟桼偼帠屘傪寽擮偟偨抧尃幰偲徚杊偺堄岦偲偺偙偲丅丂彫懗忂擕摯孮偼丄嶳棞導扥攇嶳懞偲搶嫗搒墱懡杸挰偺峴惌嫬傪棳傟傞彫懗愳椉娸偵傑偨偑偭偰暘晍偡傞愇奃摯寠孮丅嶳棞導懁偵俈摯丄搶嫗搒懁偵俆摯偑奐岥偟偰偍傝丄寁侾俀摯寠侾俆摯岥偐傜側傞丅侾俋俉侽擭戙偐傜娭搶抧曽偺働僀價儞僌垽岲幰偵傛傝庤崰側摯寠偲偟偰恊偟傑傟偰偄偨偑丄侾俋俋係擭偵嫹摯峉懇帠屘丄侾俋俋俇擭偵戅楬憆幐帠屘偑敪惗偟丄侾俋俋俇擭偵暵摯偝傟偨丅俀侽侽俈擭偐傜偵擖摯嫋壜惂偲側偭偰偄偨丅 娤岝妶梡側偳偱傾僀僨傾丂廐媑戜偱妛惗娐嫬僒儈僢僩 丂娐嫬栤戣偵娭怱偺偁傞妛惗偑旤擨巗偺廐媑戜偵廤偆乽俠俙俽俤俆妛惗娐嫬僒儈僢僩乿偺僾儗僛儞僥乕僔儑儞戝夛偑俇擔丄摨巗戝椾挰搶暘偺巗柉夛娰偱奐偐傟偨丅妛惗偨偪偑娐嫬曐慡偲娤岝妶梡偺傾僀僨傾傪敪昞偟偨丅 丂摨僒儈僢僩偼俀侽侽俉擭偐傜慡崙偺儔儉僒乕儖忦栺搊榐幖抧偱奐偐傟偰偍傝丄導撪偱偺奐嵜偼弶傔偰丅廐媑戜抧壓悈宯偼丄抧壓悈宯偲偟偰偼慡崙偱桞堦丄摨忦栺偵搊榐偝傟偰偄傞丅崱夞偼侾乣俈擔偵廐媑戜堦懷偱奐偐傟丄慡崙奺抧偐傜戝妛惗傜栺係侽恖偑嶲壛偟偨丅 丂妛惗偨偪偼摯孉扵専側偳偺懱尡妶摦傗抧尦儃儔儞僥傿傾傜偲偺堄尒岎姺傪尦偵丄娐嫬曐慡偲娤岝妶梡偺傾僀僨傾傪敪昞丅廐媑戜偺帺慠娐嫬偺愱栧壠傗巗娤岝嫤夛偺怑堳傜偑怰嵏堳傪柋傔偨丅僇儖僗僩戜抧摿桳偺偔傏抧丄僪儕乕僱偱嵧攟偝傟偨栰嵷偺僽儔儞僪壔傗儗儞僞僒僀僋儖偺摫擖丄師悽戙偺儃儔儞僥傿傾傪堢惉偡傞嫆揰嶌傝偲偄偭偨埬偑弌偝傟偨丅  丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜岺帠尰応梡杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿俧亅侾 岺堦榊乿偑俋寧俇擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜岺帠尰応梡杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿俧亅侾 岺堦榊乿偑俋寧俇擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俉侾侽丂岺堦榊乿偺屻宲婡丅儀乕僗偲側偭偨偺偼僼儔僢僌僔僢僾儌僨儖乽俿倧倳倗倛 俿俧亅侾乿偱丄奜娤傗巇條偼傎傏摨偠丅杊悈乮俉媺乛悈怺侾俀倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮俀倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯丄懴壸廳乮侾侽侽倠倗倖乯偺曐岇惈擻偵丄乽俧俹俽婡擻乿乽揹巕僐儞僷僗乿乽僗乕僷乕儅僋儘俴俤俢乿乽俥俀丏侽僴僀僗僺乕僩儗儞僘乿乽倝俫俽僥僋僲儘僕乕乿傕摨偠丅岺帠尰応寭梡偲偡傞埲奜偱偼偁偊偰偙偺儌僨儖傪峸擖偡傞昁梫偼側偄丅 丂攋懝丄悈懝丄壩嵭丄搻擄側偳偺僩儔僽儖帪偵傕懳墳偡傞丄俀擭娫偺僇儊儔曐尟乽岺帠尰応僩乕僞儖僒億乕僩曐尟乿晅偒丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僔儖僶乕偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俆俀丆俉俆侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

悽奅偺摯寠惗暔妛愱栧壠偑僐僔僣僃偱夛媍 悽奅偺摯寠惗暔妛愱栧壠偑僐僔僣僃偱夛媍亂僗儘償傽僉傾嫟榓崙敪亃 丂僽儔僕儖丄傾儊儕僇丄僆乕僗僩儔儕傾側偳俀俁儠崙偐傜偺愱栧壠偑戞俀侾夞抧壓惗暔妛崙嵺夛媍(21st International Conference on Subterranean Biology)偵弌惾偡傞偨傔偵僐僔僣僃偵廤傑偭偨偲丄俿俙俽俼乮僗儘償傽僉傾捠怣乯偼俋寧係擔偵曬崘偟偨丅 丂俋寧俀乣俈擔偵峴傢傟偨偙偺夛媍偼丄儐僯乕僋側僪僽僔儞僗僇昘摯乮Dobsinska l'dova jaskyna乛僐僔僣僃導乯偲僨儊僲僼僗僇丒僪儕乕僱乮Demanovska Dolina乛僕儕僫導乯偺帺慠摯傊偺弰専偑娷傑傟傞 丅 丂僗儘償傽僉傾偺摯寠偱桞堦敪尒偝傟偨摯寠惐僩價儉僔偺怴庬偵偮偄偰偺抦尒偑敪昞偝傟偨丅 仸梫栺 嵪廈搰偵悽奅帺慠堚嶻僙儞僞乕奐娰丂倂俠俠奐枊慜偵 亂戝娯柉崙丒嵪廈摿暿帺帯摴嵪廈巗敪亃 丂嵪廈搰偺崙楢嫵堢壢妛暥壔婡娭乮儐僱僗僐乯悽奅帺慠堚嶻傪妝偟傔傞乽悽奅帺慠堚嶻僙儞僞乕乿偑丄悽奅帺慠曐岇夛媍乮倂俠俠乯偺奐枊偵愭棫偪係擔偵僆乕僾儞偟偨丅 丂倂俠俠偼俋寧俇乣侾俆擔偵奐嵜偝傟丄侾俉侽儠崙丒抧堟偺侾侾侽侽偺惌晎婡娭丒旕惌晎慻怐乮俶俧俷乯娭學幰傜栺侾枩恖偑弌惾偡傞梊掕丅 丂憤岺旓俀俋俋壄僂僅儞乮栺俀侾壄墌乯傪偐偗偰寶愝偝傟偨摨僙儞僞乕偼丄晘抧柺愊俁枩俋俈俉俋暯曽儊乕僩儖偱抧忋侾奒丄抧壓侾奒丅忢愝揥帵幒傗婇夋揥帵幒丄係俢棫懱塮憸娰幒側偳傪旛偊傞丅 丂忢愝揥帵幒偱偼懢屆偺帺慠偑巆傞嵪廈搰偺晽宨傪偼偠傔丄壩嶳搰偱偁傞嵪廈搰偲娍漑嶳偺宍惉夁掱丄娍漑嶳偺梟娾摯孉偺抧幙峔憿傗抧宍丄栺俀侽偺摯孉偐傜側傞嫅暥妜梟娾摯孉宯側偳偑堦晹嵞尰偝傟偰偄傞傎偐丄懡條側塮憸偱妝偟傔傞丅 丂係俢棫懱塮憸娰幒偼丄梟娾摯孉偲愇奃摯孉偺摿挜傪帩偮婓彮側棾愹摯孉傗丄娍漑嶳偺宬扟側偳偺宨彑抧傪棫懱偱娪徿偱偒傞丅丂嵪廈搰偱偼俀侽侽俈擭俇寧偵娍漑嶳揤慠曐岇嬫堟丄嫅暥妜梟娾摯孉宯丄忛嶳擔弌曯偺俁儠強偑儐僱僗僐悽奅帺慠堚嶻偵搊榐偝傟偨丅 乽旤偟偄搰乿乽娤岝帒尮偵側傞乿丂搒偺愲妕挷嵏廔椆 丂愇尨怲懢榊搶嫗搒抦帠偺揹寕昞柧偐傜栺係儠寧敿丅搒偵傛傞愲妕彅搰乮壂撽導愇奯巗乯偺峸擖寁夋偑俀擔丄尰抧挷嵏偲偄偆愡栚傪寎偊偨丅儃乕僩傗彫宆慏偵忔傝崬傫偱搰偵擏敄偟丄搰偺杮摉偺巔偵怗傟偨挷嵏堳傜丅乽憗偔庤傪擖傟側偄偲帺慠偑夡傟傞乿乽怴偨側娤岝帒尮偵乿丅奀忋曐埨挕偺弰帇慏偑寈夲偵摉偨傞側偳嬞敆姶傕昚偆拞丄挷嵏堳傜偼恀寱側昞忣偱偦傟偧傟偺栶妱傪壥偨偟偨丅 丂慏偼栭柧偗慜偺屵慜俆帪敿丄嫑掁搰偺嬤偔偵摓拝偟丄擔偺弌傪懸偭偰嶌嬈傪巒傔偨丅偲偙傠偳偙傠偵塤偼偁傞傕偺偺丄懢梲偑徠傝偮偗傞揤岓丅嫑掁搰偺慡宨傪慜偵丄挷嵏抍挿偺嶁姫惌堦榊丒愲妕彅搰挷惍扴摉晹挿乮俆俁乯偼乽巚偭偨埲忋偵戝偒偄乿偲嬃偔丅忋嬻傪曬摴婡娭偺旘峴婡偑慁夞偟丄弰帇慏俀乣俁惽偑寈夲偵摉偨傞側偐丄侾俆恖偺挷嵏堳偑彫宆慏偲儔僶乕儃乕僩偵暘忔偟丄堷偒掲傑偭偨昞忣偱搰偵岦偐偭偨丅 丂搰偺枹抦偺巔偵憳嬾偡傞応柺傕偁偭偨丅嫑掁搰偱偼抧尦偱傕傎偲傫偳抦傜傟偰偄側偄搰偺撿懁傕峲峴丅尟偟偔塻偄娾暻偺堦妏偵丄擇摍曈嶰妏宍偺傛偆側宍傪偟偨摯孉偑尒偮偐傝丄挷嵏堳偼乽偙傫側傕偺偁傞側傫偰抦傜側偐偭偨乿偲嬃偄偨條巕丅挷嵏偵摨峴偟偨抧尦偺嫏嬈娭學幰偼乽撿懁偼巚偭偰偄偨僀儊乕僕偲堘偆丅桳岠棙梡偡傟偽娤岝帒尮偵側傞乿偲婜懸傪崬傔偨丅 仸堦晹敳悎 仸俋寧俁擔晅偗敧廳嶳枅擔怴暦偵傛傞偲丄摯寠偼摯岥崅偑俀侽儊乕僩儖埲忋丄墱峴偒偑俈侽儊乕僩儖偲偺偙偲偱偁傞丅 俢俶俙傪崅惛搙偱嵞夝撉亖儘僔傾乽僨僯僜儚恖乿丂崙嵺僠乕儉 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂儘僔傾撿晹傾儖僞僀嶳柆偺僨僯僜儚摯孉偱尒偮偐傝丄俆枩乣俁枩擭慜偲悇掕偝傟偨乽僨僯僜儚恖乿偺彫巜偺崪偵偮偄偰丄僪僀僣丒儅僢僋僗僾儔儞僋尋媶強側偳偺崙嵺尋媶僠乕儉偑夵傔偰嵶朎妀俢俶俙傪拪弌偟丄崅偄惛搙偱夝撉偟捈偟偨丅俁侽擔晅偺暷壢妛帍僒僀僄儞僗揹巕斉偱敪昞偟偨丅 丂僨僯僜儚恖偼丄俀俁枩乣俁枩擭慜偵儐乕儔僔傾戝棨惣晹偵暘晍偟偰愨柵偟偨僱傾儞僨儖僞乕儖恖偵旕忢偵嬤偄偲峫偊傜傟偰偄傞丅彫巜偺崪偼彮彈偺暔偲傒傜傟丄俀侽侽俉擭偵愇婍偲偲傕偵敪尒偝傟偨丅庒偄惉恖偺塒帟傕尒偮偐偭偰偄傞丅 丂俢俶俙偺夝撉惉壥傪悽奅侾侾儠強偺尰戙恖偲斾妑偡傞偲丄儊儔僱僔傾偺僷僾傾僯儏乕僊僯傾恖偑嵟傕嬤偔丄侾侽擭偵敪昞偟偨嵟弶偺夝撉寢壥偲摨條偩偭偨丅尰戙恖偺儂儌丒僒僺僄儞僗偼栺俉侽枩擭慜偵僨僯僜儚恖偲偺嫟捠慶愭偐傜暘偐傟偨屻丄擼傗恄宱宯丄尵岅婡擻偵娭學偡傞堚揱巕偑曄堎偟偨偙偲偑崱夞怴偨偵暘偐傝丄偙傟傜偺敪払偵偮側偑偭偨壜擻惈偑偁傞丅  丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俽俿倄俴倀俽 俿俧亅俇俀俆 俿倧倳倗倛乿偑俉寧俁侾擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俽俿倄俴倀俽 俿俧亅俇俀俆 俿倧倳倗倛乿偑俉寧俁侾擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俇俀侽乿偺屻宲婡偱丄奜娤傗巇條偼傎傏偦偺傑傑丅杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偺曐岇惈擻丄桳岠夋慺悢侾俀侽侽枩夋慺丄埫偄応強偱偺儅僋儘嶣塭偱戝妶桇偡傞偲偄偆乽僗乕僷乕儅僋儘俴俤俢乿偼摜廝偝傟偰偄傞丅 丂埫偄応強偱偺嶣塭偵埿椡傪敪婗偡傞乽俙俥僀儖儈僱乕僞乕乿偑捛壛偝傟偨偙偲丄柤徧偵乽僗僞僀儔僗乿偑晅偄偨偙偲丄乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俁俀侽乿偑攑巭偝傟偨偙偲偵傛傝摨僔儕乕僘偺楑壙儌僨儖偵奿壓偘偝傟偨偙偲偑曄峏揰偱偁傞丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼儂儚僀僩丒儗僢僪丒僽儖乕偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀侾丆俈俆侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

娐嫬徣傛傝戞係師儗僢僪儕僗僩偑岞昞偝傟偨丅摯寠偵娭學偡傞傕偺偼埲壓偺捠傝丅

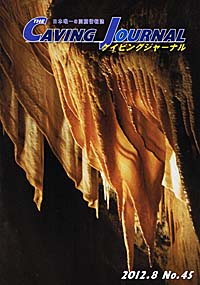

慡挿俀侽侽儊乕僩儖挻丂媂栰嵗懞徏揷忂擕摯偺惍旛姰椆 丂媂栰嵗懞徏揷嬫偺抧壓偵峀偑傞徏揷忂擕摯偺惍旛姰椆傪庴偗侾俁擔丄栶応怑堳傗摨嬫峴惌埾堳夛偺儊儞僶乕傜偑摯撪傪帇嶡偟偨丅 丂埾堳傜偑帇嶡偟偨偺偼乽僂乕僰儊乕摯乿偐傜乽僀僰僕乕摯乿傑偱偮側偑傞慡挿俀侽侽儊乕僩儖埲忋偺僐乕僗丅僂乕僰儊乕摯偺拞偼嵟戝暆栺侾俇儊乕僩儖丄揤堜偼崅偝栺侾俀儊乕僩儖傑偱峀偑傞丅儔僀僩偵徠傜偝傟傞偲丄偮傜傜愇傗愇狻側偳朙晉側庬椶偺忂擕愇偑晜偐傃忋偑偭偨丅摯撪偵偼僐僉僋僈僔儔僐僂儌儕傗僋儘僀儚僩僇僎儌僪僉側偳偑惗懅偟偰偄傞偲偄偆丅 丂摨懞偼丄扵専偱偒傞嵟杒抂偺忂擕摯偲偟偰娤岝柤強偺堦偮偵偟偨偄峫偊偩偑丄尰帪揰偱塣塩曽朄偼枹掕丅尰嵼偼棫偪擖傝嬛巭偩偑丄僈僀僪摨敽偺彫婯柾恖悢偺擖摯偼庴偗晅偗傞偲偄偆丅 丂摨懞偼徏揷嬫偺梫朷傪庴偗丄俀侽侽俈擭搙偐傜帠嬈偲偟偰忂擕摯偺挷嵏傪奐巒丅椬愙偡傞乽儊乕僈乕摯乿側偳傕惍旛傪懕偗偰偄傞丅 昘壨偺傛偆側弮敀偺忂擕愇丂嶳棞丒惵娾忂擕摯 丂嶳棞導扥攇嶳懞偺惵娾忂擕摯偱偙偺傎偳丄崙撪偱偼捒偟偄挿偝俁侽儊乕僩儖偵媦傇弮敀偺忂擕愇偑妋擣偝傟丄嶣塭偵惉岟偟偨丅 丂惵娾忂擕摯偼慡挿俈侽侽儊乕僩儖埲忋丅廫悢擭慜偵摯孉偺擖傝岥偵捠偠傞嶳摴偑搚嵒曵傟偱棳幐偟丄朘傟傞恖偼傑傟偵側偭偰偄偨丅崱夞偼丄俶俹俷朄恖乽擔杮摯寠扵専嫤夛乿乮嶳撪惓戙昞乯側偳偺擔丒暷丒戜榩偺崙嵺僠乕儉偑杮奿揑挷嵏傪峴偭偨丅 丂弮敀偺忂擕愇偼丄恖偺尐暆傎偳偺嫹偄寠傪偔偖傝丄奟傪傛偠搊偭偰丄偨偳傝拝偔嵟墱晹偵墶偨傢偭偰偄傞丅儔儞僾偵徠傜偟弌偝傟偨條巕偼偝側偑傜愇偺昘壨偱丄嶳撪戙昞偼乽彨棃丄堦斒偵奐曻偝傟傟偽丄惵娾忂擕摯偺壙抣偑峀偔擣幆偝傟傞偩傠偆乿偲榖偟偰偄傞丅 仸挿偝俁侽儊乕僩儖偵媦傃弮敀偺忂擕愇偲偼乽惵娾昘壨乿偺偙偲偱偁傞丅惵娾忂擕摯偼侾俋俉俉擭偵惵娾忂擕摯挷嵏戉偵傛傝憤墑挿侾侽侽侽倣埲忋偲敪昞偝傟偰偄傞丅 儔僆僗偱搶撿傾僕傾嵟屆偺尰惗恖椶壔愇傪敪尒 亂傾儊儕僇崌廜崙丒僀儕僲僀廈僔僇僑敪亃 丂儔僆僗杒晹偱搶撿傾僕傾嵟屆偲傒傜傟傞尰惗恖椶偺摢崪偑敪尒偝傟丄摨抧堟傊偺恖椶偺摓払偑偙傟傑偱峫偊傜傟偰偄偨傛傝傕栺俀枩擭憗偐偭偨壜擻惈偑偁傞偙偲偑丄暷壢妛傾僇僨儈乕婭梫乮Proceedings of the National Academy of Sciences丄PNAS乯偑俀侽擔宖嵹偟偨尋媶寢壥偵傛傝柧傜偐偵側偭偨丅 丂摢崪壔愇偼俀侽侽俋擭丄摨崙杒晹偺傾儞僫儞嶳柆乮Annamite Mountains乯偵偁傞摯孉撪偺怺偝俀儊乕僩儖埲忋偺抧拞偐傜敪孈偝傟丄暋悢偺擭戙應掕曽朄傪梡偄偰係枩俇侽侽侽乣俇枩俁侽侽侽擭慜偺傕偺偲摿掕偝傟偨丅 丂傑偨偙偺敪尒偵傛傝丄傾僼儕僇偐傜僆乕僗僩儔儕傾傊偲堏廧偟偨弶婜偺恖椶偑丄堦晹偺尋媶幰偑庡挘偡傞傛偆偵傾僕傾偺奀娸増偄傪堏摦偟偨偩偗偱偼側偔丄晄姷傟側撪棨傊傕恑弌偟偰偄偨偙偲傕柧傜偐偵側偭偨丅 丂尋媶榑暥偺嫟摨幏昅幰丄暷僀儕僲僀戝妛乮University of Illinois乯傾乕僶僫丒僔儍儞儁乕儞乮Urbana-Champaign乯峑偺儘乕儔丒僔儍僢僋儖僼僅乕僪乮Laura Shackelford乯巵偼丄乽偙偺壔愇敪尒偵傛傝丄傾僼儕僇偐傜搶傾僕傾丒搶撿傾僕傾傊偺堏廧偑斾妑揑懍偄懍搙偱恑傒丄偦偙偵堦搙摓払偟偨尰惗恖椶偑偦傟傛傝埲慜偲偼堘偭偨娐嫬偵傕廧傒巒傔偰偄偨壜擻惈偑偁傞偙偲偑暘偐偭偨乿偲榖偟偰偄傞丅 丂敪尒応強偺摯孉偐傜偼懠偺堚暔偑尒偮偐偭偰偄側偄偙偲偐傜丄偙偙偑廧嫃傗杽憭応強偲偟偰偼巊傢傟偰偄側偐偭偨偲悇應偝傟偰偄傞丅傑偨丄壔愇偑尒偮偐偭偨抧憌偼係枩俇侽侽侽乣俆枩侾侽侽侽擭慜偺傕偺偱偁偭偨偨傔丄摢崪偺庡偼嬤偔偺暿偺応強偱巰偵丄堚懱偑摯孉傑偱棳偝傟偨傕偺偲傒傜傟偰偄傞丅 搶捠罆攬鈵眨偱偺恖崪敪尒傊挧愴宲懕 丂搶捠懞怟楯抧嬫偺愇奃娾摯孉乽埨晹堚愓乿偱敪孈挷嵏傪峴偭偰偄偨宑墳戝偺挷嵏抍偑丄栺俀枩擭慜偺媽愇婍帪戙偺抧憌偐傜怴偨偵媽愇婍侾揰偲摦暔偺崪俀揰傪敪尒偟偨丅摨堚愓偱偼媽愇婍偲摦暔偺崪偑摨偠応強偐傜敪孈偝傟傞働乕僗偑憡師偄偱偍傝丄挷嵏抍偼乽恖崪偺敪尒傕婜懸偱偒傞乿偲偟偰丄棃擭埲崀傕挷嵏傪懕偗傞曽恓偩丅 丂挷嵏抍偼俀侽侽侾擭偐傜枅擭壞偵敪孈挷嵏傪峴偭偰偍傝丄崱擭偱侾俀夞栚丅崱夞偼俈寧俁侽擔偐傜崱寧俋擔傑偱侾侾擔娫偐偗偰幚巤偟丄壛岺僫僀僼偺愭抂偲傒傜傟傞媽愇婍丄僔僇側偳偺嬼掻椶偺崪丄僋儅偺傕偺偲傒傜傟傞帟偺寁俁揰傪敪孈偟偨丅 丂挷嵏抍偼嶐擭傑偱偵媽愇婍俁揰偲丄媽愇婍帪戙枛婜偵愨柵偟偨偲偝傟傞僆僆僣僲僔僇傗僫僂儅儞僝僂側偳偺崪悢昐揰傪敪尒丅挷嵏抍偵傛傞偲丄慡崙偵偼媽愇婍帪戙偺堚愓偑栺侾枩僇強偁傞偑丄傎偲傫偳偼媽愇婍偺傒偺弌搚偱丄摦暔偺崪偲堦弿偵尒偮偐傞偺偼旕忢偵捒偟偄偲偄偆丅 丂壛偊偰丄摨偠応強偐傜恖崪偑尒偮偐傟偽崙撪弶偺働乕僗偵側傞偙偲偐傜丄挷嵏抍偼恖崪偺敪尒偵戝偒側婜懸傪婑偣傞丅 丂挷嵏抍戙昞偺垻晹徦恖嫵庼偼乽愇奃娾摯孉偺埨晹堚愓偼巁惈搚忞傪拞榓偡傞嶌梡偑偁傝丄崪側偳偺堚暔偑巆傝傗偡偄丅婛偵敪尒偟偰偄傞媽愇婍偲摦暔偺崪偵恖崪偑壛傢傟偽丄妛弍揑壙抣偼嬌傔偰崅傑傞乿偲椡傪崬傔傞丅 儌僗僋儚偺働僀價儞僌僋儔僽乽Skoliniki-RUDN乿偺働僀僽僟僀僶乕偑Ilyukhinskaya偱巰朣 亂儘僔傾楢朚敪亃 丂俉寧俀侽擔丄儌僗僋儚偺働僀價儞僌僋儔僽乽Skoliniki-RUDN乿偵傛傞扵専拞偵帠屘偑敪惗偟偨丅 丂傾僽僴僕傾帺帯嫟榓崙偺Ilyukhinskaya摯寠偵偍偗傞戞係僒僀僼僅儞偺扵専偐傜婣傞搑拞丄戞俀僒僀僼僅儞偱働僀僽僟僀僶乕Aleksey Savelyev巵偑揗巰偟偨丅 仸梫栺 偁傇偔傑摯丗椓媮傔丄媞栠傞丂暉搰丒揷懞偺忂擕摯 丂暉搰導揷懞巗偵偁傞慡挿俇侽侽儊乕僩儖偺忂擕摯乽偁傇偔傑摯乿偑椓傪媮傔傞娤岝媞偱偵偓傢偭偰偄傞丅摯撪偺婥壏偼擭娫傪捠偠偰侾俆搙慜屻丅尩偟偄巆弸偺拞丄朘傟偨恖偨偪偼揤慠偺僋乕儔乕偵堦懅偮偒側偑傜丄俉侽侽侽枩擭偐偗偰偮偔傜傟偨忂擕愇偺憿宍旤偵栚傪扗傢傟偰偄偨丅 丂搶嫗揹椡暉搰戞侾尨敪帠屘慜偼擭娫俁侽枩恖偑朘傟傞娤岝柤強偩偭偨偑丄嶐擭搙偼栺俆枩恖偵寖尭丅崱擭搙偼彊乆偵媞懌偑夵慞偟丄偍杶慜屻偼帠屘慜偺俇妱庛傑偱帩偪捈偟偨偲偄偆丅 丂乽弸偄偐傜椓偟偄強偵峴偙偆乿偲慶曣偵桿傢傟偰摨導偄傢偒巗偐傜朘傟偨椢愳楀撧偝傫乮俋乯偼乽愇偑偡偛偔偒傟偄丅悈傕嬻婥傕椻偨偔偰婥帩偪傛偐偭偨乿偲徫婄傪尒偣偨丅  僗儘償僃僯傾嵟挿偺摯孉 僗儘償僃僯傾嵟挿偺摯孉亂僌儗乕僩僽儕僥儞媦傃杒傾僀儖儔儞僪楢崌墹崙敪亃 丂僀儞儁儕傾儖丒僇儗僢僕丒働僀價儞僌丒僋儔僽(Imperial College Caving Club)偼丄2012 Sledi Vetra墦惇偵偍偄偰丄僗儘償僃僯傾偱嵟傕挿偄摯孉傪敪尒偟偨丅 丂摨僋儔僽偼侾俋俋係擭埲棃丄僗儘償僃僯傾偺俰俽俹俢俿乮Jamarska Sekcija Planinskega drustva Tolmin乛Caving Section of the Tolmin Mountaineering Club乯偲嫟摨扵専傪慻怐偟偰偍傝丄俀偮偺働僀僽僔僗僥儉乽Migovec僔僗僥儉乿乽Vrtnarija僔僗僥儉乿傪挷嵏丅偙偺壞偵俀侽侽侽倣偺捠楬偑敪尒偝傟丄亅俇俆侽倣抧揰偱俀偮偺働僀僽僔僗僥儉偑愙懕偝傟偨丅 丂偙偺働僀僽僔僗僥儉偼憤墑挿俀係丆俋侽侽儊乕僩儖丄崅掅嵎俋俈俆儊乕僩儖丅嵟怺晹偼悈杤売強偱偙偺壞偵敪尒偝傟偨丅 丂偙傟傜偺僔僗僥儉偺愙懕丄偍傛傃僗儘償僃僯傾偱嵟傕挿偄摯孉偺敪尒偼丄僀儞儁儕傾儖丒僇儗僢僕丒働僀價儞僌丒僋儔僽偵傛傞夁嫀俆擭娫偺戝偒側搘椡偲妶摦偐傜惉偭偨丅偟偐偟丄Migovec偺挷嵏偼廔傢偭偰偄側偄丅 仸梫栺 仸僗儘償僃僯傾偺憤墑挿儔儞僉儞僌偼師偺捠傝丅侾埵丗Migovec System乮24,900m乛-975m)丂俀埵丗億僗僩僀僫摯乮Postojna Jama乛20,570m乛-115m乯丂俁埵丗僾儗僪儎儉僗僇摯乮Predjamska Jama乛13,092m乛-143m乯丂係埵丗 Kacna Jama乮12,750m乛-280m乯丂俆埵丗Poloska Jama乮10,800m乛-704m乯丂俇埵丗Crnelsko brezno乮11,450m乛-1,198m乯丂俈埵丗僋儕僕傿僫摯乮Krizna Jama乛8,273m乛-32m乯丂俉埵丗Karlovice乮8,057m乛-12m乯丂俋埵丗Planinska Jama乮6,656m乛-65m乯丂侾侽埵丗Dimnice乮6,020m乛-134m乯丂侾俀埵丗僔儏僐僣傿儎儞摯乮Skocjanske jame乛5,800m乛-250m乯 戧娤摯嵞夛偐傜侾儠寧丂懡偔偺娤岝媞傜偱偵偓傢偆丂椓傪摼側偑傜扵専枮媔 丂搶擔杮戝恔嵭偺戝抧恔偱旐嵭偟丄愭寧侾擭係儠寧傇傝偵嵞奐偟偨廧揷挰忋桳廧偺乽戧娤摯乿丅嵞奐偐傜偪傚偆偳侾儠寧傪寎偊偨偙偺杶媥傒拞偵偼丄懡偔偺娤岝媞傗婣徣媞傜偑朘傟偰偵偓傢偄傪尒偣偰偄傞丅摯撪偼忢偵婥壏侾侽搙慜屻偲偁偭偰丄恖乆偼偄偭偲偒偺椓傪摼側偑傜摯孉扵専傪枮媔丅惔棳掁傝側偳傕妝偟傔傞偙偲偐傜丄塣塩偡傞廧揷娤岝奐敪噴乮愮揷柧梇幮挿乯偱偼懡偔偺棃応傪屇傃妡偗偰偄傞丅 丂戧娤摯偼挿偄帪娫傪偐偗偰帺慠偑偮偔傝偩偟偨忂擕摯丅摯岥偐傜栺俉俉侽儊乕僩儖抧揰偵偼丄摯撪偺戧偲偟偰偼擔杮堦偲偄偆棊嵎俀俋儊乕僩儖偺乽揤偺娾屗偺戧乿偑偁傝丄摨挰偑屩傞娤岝抧偺堦偮偲偟偰恊偟傑傟偰偄傞丅 偟偐偟丄戝抧恔偼摯撪偵傕戝偒側旐奞傪巆偟偨丅棊愇傗徠柧婍嬶偺攋懝側偳偑妋擣偝傟丄峏側傞梋恔偺嫲傟傕偁傞偙偲偐傜丄挰偼偡偖嬤偔偺敀楡摯偲偲傕偵擖摯傪嬛巭丅暅媽岺帠傪宱偰愭寧侾俆擔偵嵞奐偟偨丅 丂尰嵼傕敀楡摯傊偺擖摯偼嬛巭偝傟偰偄傞偑丄戧娤摯傊偼嵞奐埲崀丄挰撪奜偐傜娤岝媞傜偑棃応丅暆峀偄悽戙偑摯孉扵専傪妝偟傫偱偄傞丅 丂棃応幰悢偼愭廡枛偐傜憹壛孹岦偵偁傝丄侾侾擔偼俀侽侽恖梋傝丄侾俀擔偼栺係侽侽恖丄侾俁擔偼栺係俆侽恖偲悇堏丅侾係擔偼屵慜拞偩偗偱栺俀俆侽恖偑朘傟丄挀幵応偱偼導奜僫儞僶乕偺幵傕懡偔尒傜傟偨丅 丂棃応幰傜偼恎巟搙傪挷偊傞偲丄偝偭偦偔傂傫傗傝偲偟偨摯撪傊丅楍傪偮偔傝側偑傜摯撪傪恑傒丄彫戧傗惞娤壒憸側偳傪捠夁偟側偑傜揤偺娾屗偺戧傪栚巜偟偰恑傫偩丅 丂擔杮堦偺戧偱偼乽偡偛偄乿乽偍偍乕偭乿偲姶扱偺惡偑忋偑傝丄庤偵偟偨僇儊儔側偳偱婰擮嶣塭丅儅僀僫僗僀僆儞傪偨偭傉傝梺傃側偑傜丄壞媥傒偺傂偲偲偒傪夁偛偟偨丅 丂媨忛導愬戜巗偐傜壠懓偱娤岝偵朘傟偨旜宍桼堖偝傫乮俉乯偼乽摯孉扵専偼弶傔偰丅拞偵噣僺儞僋偺僐僂儌儕傪扵偟偰偹噥偲偁偭偰丄婣傝偵尒偮偗傜傟偨偺偱傛偐偭偨丅摯孉偼晄巚媍偑偄偭傁偄偁偭偰妝偟偐偭偨偱偡乿偲徫婄傪尒偣偰偄偨丅 丂摨幮偱偼乽嵞奐偟偨偙偲偑廫暘偵怹摟偟偰偄側偄偺偐丄棃応幰悢偼傑偩椺擭傛傝彮側傔丅偵偓傢偄偺僺乕僋偼崱搙偺擔梛擔偁偨傝傑偱偵側傞偺偱丄偝傜偵廃抦偲屇傃崬傒傪恾傝偨偄丅偁偲偼傕偆彮偟巆弸偑懕偄偰偔傟傟偽乿偲榖偟偰偄傞丅 仸娭楢婰帠 俈乛侾俈丂戧娤摯丄侾擭係儢寧怳傝偵嵞僆乕僾儞 俈乛侾侾丂戧娤摯丄搶擔杮戝恔嵭偺暅媽岺帠偑姰椆 壞偱傕傂傫傗傝丂揤慠僋乕儔乕丂婒晫偺旘懰戝忂擕摯 丂巆弸偑懕偔拞丄婒晫導崅嶳巗偺旘懰戝忂擕摯偱偼丄傂偲偲偒偺椓傪妝偟傓壠懓楢傟傗僇僢僾儖側偳偱偵偓傢偭偰偄傞丅 丂摯孉偺拞偺婥壏偼暯嬒侾俀搙丅愒傗惵偺儔僀僩偱徠傜偝傟偨忂擕愇偑尪憐揑側暤埻婥傪忴偟弌偡丅旘懰戝忂擕摯娤岝偵傛傞偲丄偍杶偵擖偭偰偐傜偺侾擔偺擖応幰偼栺俁侽侽侽恖丅擭娫棃応幰悢偺係妱偑俉寧偵廤拞偟丄崱擭偼椺擭偵斾傋侾妱傎偳懡偄偲偄偆丅 丂垽抦導朙揷巗偺夛幮堳帥揷廃暯偝傫乮俁係乯偼乽弸偄擔偑懕偄偰偄傞偺偱丄椓偟偔偰桙傗偝傟偨丅偟偐偟丄堄奜偵恖偑懡偔偰傃偭偔傝乿偲榖偟偰偄偨丅 忂擕摯乽枮婏摯乿偱僆僇儕僫僐儞僒乕僩丂怴尒丄侾俋擔偵丂壀嶳 丂怴尒巗朙塱愒攏偺忂擕摯乽枮婏摯乿偱侾俋擔丄僆僇儕僫僐儞僒乕僩偑奐偐傟傞丅婥壏栺侾係搙偲偄偆摯撪偱椓姶偲偲傕偵傗偝偟偄壒怓傪妝偟傔傞丅 丂垽抦導偵廧傓僆僇儕僫憈幰偺嬟戲岞戝偝傫傜偺墘憈偱丄乽愒偲傫傏乿乽栰偵嶇偔壴偺傛偆偵乿側偳侾侽悢嬋偑墘憈偝傟傞丅擖摯椏乮崅峑惗埲忋侾侽侽侽墌丄拞妛惗俉侽侽墌丄彫妛惗埲壓俆侽侽墌乯偩偗偱挳偔偙偲偑偱偒傞丅嵟屻偵乽傆傞偝偲乿傪僆僇儕僫偱堦弿偵墘憈偡傞庯岦傕梊掕偝傟偰偄傞丅 丂栤偄崌傢偣偼丄摨巗彜岺娤岝壽乮乮揹乯侽俉俇俈亅俈俀亅俇侾俁俇乯丅 抧壓悈側偳摿偵栤戣側偟丂怴嬻峘儌僯僞儕儞僌埾堳夛 丂怴嬻峘寶愝偺岺朄偑娐嫬偵攝椂偟偨傕偺偵側偭偰偄傞偐偳偆偐傪愱栧壠偱僠僃僢僋偡傞怴愇奯嬻峘寶愝岺朄儌僯僞儕儞僌埾堳夛(忋尨曽惉埾堳挿丄埾堳俇恖)偼侾俁擔丄尰抧傪帇嶡偟偨屻丄導敧廳嶳崌摨挕幧夛媍幒偱戞俈夞偺夛媍傪奐偄偨丅 丂導懁偐傜抧壓悈曐慡懳嶔丄嬻摯懳嶔岺偺俀侽侾侾擭搙儌僯僞儕儞僌挷嵏偵偮偄偰曬崘傪庴偗丄摿偵栤戣偼側偄偲偟偨丅導偼侾俀擭搙傕摨條偺挷嵏傪峴偆丅 丂埾堳偐傜偼乽恖崪偑尒偮偐偭偨摯寠偺梚暻偵偮偄偰偼怴嬻峘偺栚嬍丅尰忬偺晽宨傪巆偟偰傎偟偄乿偲偺梫朷偑偁傝丄導懁傕乽庤傪偮偗偢偵巆偟偨偄乿偲摎偊偨丅 丂抧壓悈偵偮偄偰偼乽僨乕僞傪尒傞偲埨慡惈偼摿抜偵栤戣偼側偄偑丄偙傟偱棊偪拝偄偨偲傒傞偐丅婜娫揑偵傕偆彮偟傒偨傎偆偑傛偄偲巚偆乿偲偺堄尒傕偁偭偨丅 丂椢壔偵偮偄偰偼乽帋峴嶖岆傪偟側偑傜椢壔傪偟偰偍傝丄帇嶡偟偰戝忎晇偩傠偆偲姶偠偨丅崱屻傕愒搚棳弌傗悈幙墭愼偑側偄傛偆偵働傾傪偍婅偄偟偨偄乿偲梫朷偟偨丅 暯旜戜偺晽宨幨恀俁侽揰 丂僇儖僗僩戜抧丒暯旜戜偺晽宨傪幨偟偨幨恀揥乽擇昐擇廫屲嵨丂嶰恖揥乿偑姟揷挰棫恾彂娰偱奐偐傟丄懢梲傗寧偺岝丄巐婫偺堏傠偄偵傛偭偰懡嵤側昞忣傪尒偣傞愇奃娾孮偵懡偔偺棃娰幰偑尒擖偭偰偄傞丅俀係擔傑偱丅 丂暯旜戜傪俁侽擭偵傢偨傝嶣傝懕偗偰偄傞傾儅僠儏傾幨恀壠杮揷栁偝傫乮俈侽乯乮杒嬨廈巗彫憅撿嬫乯偑丄帺恎偑島巘傪偟偰偄偨幨恀嫵幒偺庴島惗偩偭偨嶳拞岶徍偝傫乮俉俁乯乮摨巗彫憅杒嬫乯丄屆彲巠(偁偮偟)偝傫乮俈俀乯乮姟揷挰乯偲偲傕偵婇夋丅俁恖偺擭楊偺崌寁傪僞僀僩儖偵偟偨丅 丂俁侽揰傪揥帵丅枅廡丄暯旜戜偵捠偭偰嶣塭傪懕偗偰偄傞偲偄偆杮揷偝傫偼丄乽帺慠偑嶌傝弌偟偨寍弍傪彮偟偱傕妝偟傫偱傕傜偄偨偄乿偲榖偟偰偄傞丅 丂侾俋擔屵屻侾帪偐傜偼丄杮揷偝傫偵傛傞幨恀嫵幒傕奐偐傟傞丅擖応柍椏丅屵慜侾侽帪乣屵屻俆帪丅栤偄崌傢偣偼恾彂娰乮侽俋俁亅係俁俇亅侽俋係俇乯傊丅 悽奅偱嵟傕怺偄摯孉丗僋儖乕儀儔摯偑俇儊乕僩儖傛傝怺偔側偭偨 亂僌儖僕傾丒傾僽僴僕傾帺帯嫟榓崙敪亃 丂悽奅偱嵟傕怺偄摯孉乽僋儖乕儀儔乮暿柤丗儃儘乕僯儍乯乿偑丄怺偝亅俇儊乕僩儖峏怴偟偨丅 丂僂僋儔僀僫偺働僀僽僟僀僶乕丄Gennady Samokhin巵偺俉寧侾侽擔曬崘偵傛傞偲丄俆俀儊乕僩儖偺儊僀儞巟摯偺枛抂晹偵偁傞僒僀僼僅儞偱偺僟僀價儞僌拞偵亅俀侾俋俈儊乕僩儖傊怺偝傪峏怴偟偨丅 丂楢懕揑側塉偵傛傝偑摯孉偺怺晹偱悈棳検偑憹壛丄崲擄側楯摥忦審偱偁偭偨偑丄婰榐偑払惉偝傟偨丅 丂惣僐乕僇僒僗嶳柆偺傾儔價僇嶳夠丄傾僽僴僕傾偺僈僌儔抧嬫偵埵抲偡傞乽僋儖乕儀儔乿偼丄俀侽侽侽擭偐傜宲懕揑偵峴傢傟偰偄傞丄侾侾儢崙偐傜側傞俆侽柤埲忋偺崙嵺揑墦惇偺懳徾偲側偭偰偄傞丅 仸梫栺 棾儢娾摯丄壠懓偱扵専丂枹岞奐摯孉偵撍擖傕 丂昹徏巗杒嬫堷嵅挰偺娤岝忂擕摯丒棾儢娾摯偱侾俀擔丄壞媥傒摿暿婇夋乽壠懓偱摯孉扵専乿偑奐偐傟偨丅嶲壛幰栺侾侽恖偑丄摯孉偺恄旈偵怗傟偨丅 丂彫栰帥廏榓巟攝恖偑丄堦斒岞奐偝傟偰偄傞娤岝摯傪埬撪丅忂擕摯偺偱偒曽傗栺俀擭敿偐偗偨奐敪偺條巕側偳傪徯夘偟偨丅巕偳傕偨偪偼抧壓偵偱偒偨戝戧傗忂擕愇傪晄巚媍偦偆偵挱傔偨丅 丂嶲壛幰偼僿儖儊僢僩傪偐傇傝丄枹岞奐摯孉偵傕撍擖丅捈宎俆侽僙儞僠傎偳偺嫹偄嬻娫傕偁傝丄偼偄偮偔偽偭偰揇偩傜偗偵側傝側偑傜恑傫偩丅儔僀僩傪徚偟偰恀偭埫埮偺悽奅傕懱尡偟偨丅 峀扟幖尨丄憡師偖庴擄丂幵忔傝擖傟丒怉暔嵦庢丂暉壀 丂僇儖僗僩戜抧偵偁傞婱廳側幖尨偲偟偰抦傜傟傞峀扟幖尨乮姟揷挰乯 偱丄幖尨偺堦晹偵幵偱忔傝擖傟偨傝丄婱廳側怉暔傪嵦庢偟偨傝偡傞旐奞偑屻傪愨偨側偄丅堦懷偼杒嬨廈崙掕岞墍偵巜掕偝傟丄怉暔偺帩偪婣傝側偳偼嬛巭偝傟偰偄傞丅挰偼娕斅傪愝抲偟偰丄廃抦傪恾傞峫偊偩丅 丂峀扟幖尨偼丄崙巜掕揤慠婰擮暔偺乽惵棿孉乿偺惣懁偵偁傝丄昗崅係俆侽儊乕僩儖偺杶抧偵偁傞彫偝側幖尨丅僩僉僜僂傗僒僊僜僂丄儌僂僙儞僑働丄僣儕僼僱僜僂側偳幖尨摿桳偺婱廳側怉暔偑帺惗偟丄娐嫬徣偺愨柵婋湝庬偵巜掕偝傟偨昳庬傕懡偄丅 丂峀偝偼暆俀侽乣俁侽儊乕僩儖丄挿偝栺侾侽侽儊乕僩儖丅僇儖僗僩戜抧偱偁傝側偑傜丄抧忋偵悈偑傢偒弌傞悽奅偱傕捒偟偄幖尨偲偟偰抦傜傟傞丅 丂挰嫵埾暥壔學偵傛傞偲丄俇寧偵幖尨偺堦晹偵彫宆偺巐椫嬱摦幵偑擖偭偰偄傞偲偺栚寕忣曬偑婑偣傜傟偨丅尰抧傪挷嵏偡傞偲丄幵偑搉偭偨彫愳偺堦晹偑戝偒偔偊偖傜傟丄僞僀儎偺愓偑偁偪偙偪偵尒傜傟偨丅幖尨傊偺摴偼嫹偄偲偙傠偱侾丏俆儊乕僩儖傎偳偱幵偺恑擖偼嬛巭偝傟偰偄傞丅怉暔偺帩偪婣傝傕栚寕偝傟丄暥壔學傊偺捠曬偑屻傪愨偨側偄偲偄偆丅 丂幖尨埲奜偺崅戜偱偼儌僩僋儘僗僶僀僋偑憱傝夞偭偨偲傒傜傟傞応強傕偁偭偨丅僞僀儎偱摜傒偮偗傜傟丄憪側偳怉暔偑偼偓庢傜傟偰抧柺偺壴浖娾偑傓偒弌偟偵丅偦偽偵偼栘扽偺擱偊偐偡偑偁傝丄暥壔學偺扴摉幰偼乽僶僀僋偱僆僼儘乕僪傪妝偟傫偩屻丄僉儍儞僾傪偟偨偺偐 傕偟傟側偄乿偲榖偡丅 丂俈寧俀侽擔偵偁偭偨挰暥壔嵿曐岇怰媍夛偱曬崘偝傟丄崱屻偺懳墳嶔傪嫤媍偟偨丅怰媍埾堳偺塝揷寬嶌偝傫乮俆係乯偵傛傞偲丄僇儖僗僩戜抧偱偼塉悈偑抧昞偵偟傒崬傫偱抧壓偵忂擕摯傪宍惉偡傞偑丄峀扟幖尨偼抧昞偺壓偵屌偄壴浖娾偑偁傝丄塉悈偑抧壓偵偟傒崬傑偢偵幖 抧偵側偭偨偲偄偆丅塝揷偝傫偼乽僇儖僗僩戜抧偺幖尨偼擔杮偱偼偙偙偩偗丅曐慡偺偨傔丄憗媫偵庤棫偰偡傞昁梫偑偁傞乿偲榖偡丅 丂挰偼崱屻丄怰媍夛偲嫤椡偟丄晅嬤偺椦摴偵崙掕岞墍傪帵偡娕斅側偳傪愝抲偟偰丄廃抦傪恾傞偲偟偰偄傞丅  丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係俆崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘係俉儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅 丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係俆崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘係俉儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅丂慜崋偵堷偒懕偒丄崱崋傕摿廤婰帠偼側偟偲側偭偰偄傞丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丒僌儔價傾 丒擔杮摯孉妛夛夛挿廇擟偵偁偨偭偰 丒僗儁儗僆僯儏乕僗 丒僀儀儞僩僇儗儞僟乕 丒傾儞僇乕儃儖僩懴媣僥僗僩 丒乽惵栘儢尨晽寠戞俀乿埵抲妋擣偲惔憒妶摦曬崘 丒揤慠婰擮暔乽幍姌忂擕摯乿偺挷嵏偲曬崘彂偺敪峴 丒僇僫儕傾彅搰僥僱儕僼僃搰僥僀僨壩嶳偺壩嶳摯孉 丒擔杮偺娤岝摯亅俁俈乮棿塤忂擕摯丒寠恄忂擕摯丒埨怷摯乯 丒撿暓僾儘償傽儞僗偺摯孉亅侾俁 丒摯孉彂愋徯夘 丒僾儘僕僃僋僩儃乕僪 丒妛夛偐傜偺偍抦傜偣 丂擔杮摯孉妛夛夛堳埲奜偺峸撉婓朷幰偼丄働僀價儞僌僕儍乕僫儖曇廤晹caving_journal@cj.dojin.com傑偱丅掕婜峸撉擭俁嶜暘俀俈侽侽墌傕壜擻丅僕儏儞僋摪彂揦抮戃杮揦丄俷俢俛俷倃 俙俶俶俤倃揦乮忋栰乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偲僗僉乕偺揦乮崅揷攏応乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偺揦丒墶昹揦丄棾儢娾摯乮昹徏乯丄傑偊偪傖傫偹偭偲乣傛傠偢斕攧乣乮僆儞儔僀儞僔儑僢僾乯偱傕峸擖壜擻丅 抧憌偵妛傇乽抧恔丒杊嵭乿丂帣摱傜忂擕摯傕嶶嶔丂垽昋 丂屆偄抧憌側偳婱廳側帺慠堚嶻偑偁傞抧堟乽僕僆僷乕僋乿偺擣掕傪栚巜偟偰偄傞垽昋導惣梊巗偱侾擔丄巗彮擭徚杊僋儔僽岎棳夛偑奐偐傟丄儊儞僶乕偺彫妛俇擭栺係侽恖偑抧恔傗杊嵭懳嶔傪妛傫偩丅 丂巗僕僆僷乕僋悇恑幒側偳偺庡嵜丅摨巗忛愳挰孍栰偵偁傞巗棫忛愳抧幙娰偱揥帵昳側偳傪尒側偑傜丄徚杊怑堳傗巗怑堳偐傜抧媴偺楌巎傗抧幙丄抧憌偑摦偄偰婲偒傞抧恔偺儊僇僯僘儉丄嬤偔婲偒傞偲偝傟傞搶撿奀丒撿奀抧恔傊偺旛偊側偳偵偮偄偰嫵傢偭偨丅 丂偙偺屻丄撪晹偺婥壏偑擭拞侾俉搙偲偄偆寠恄忂擕摯乮惣梊巗忛愳挰愳捗撿乯傊堏摦丅栺侾枩俀侽侽侽擭慜偺撽暥帪戙憪憂婜偺搚婍曅偺偐偗傜偑敪尒偝傟丄拞偱壩傪偨偄偰惗妶偟偰偄偨嵀愓偑偁傞丄偲偄偆抧尦僈僀僪偺愢柧偵暦偒擖偭偨丅 仸堦晹敳悎  丂慡崙偵偁傞摯孉傪徯夘偟偨儉僢僋乽僯僢億儞偺摯孉乿偑敪峴偝傟偨丅 丂慡崙偵偁傞摯孉傪徯夘偟偨儉僢僋乽僯僢億儞偺摯孉乿偑敪峴偝傟偨丅丂堦斒偵棫偪婑傞偙偲偑偱偒傞摯孉傪拞怱偵丄忂擕摯丄梟娾摯丄奀怚摯丄峼嶳丄廆嫵揑偵孈傜傟偨傕偺傑偱丄俈侽儢強埲忋偺摯孉偑徯夘偝傟偰偄傞丅擔杮偲悽奅偺摯孉儔儞僉儞僌傕徯夘偝傟偰偄傞偑丄偐側傝屆偄僨乕僞傪嶲峫偵偟偰偟傑偭偰偄傞偺偑巆擮丅偦偺懠偵傕嵶偐偄娫堘偄偼偁傞偑丄儉僢僋偲偟偰偼忣曬検丄幨恀偲偲傕偵廫擇暘側撪梕丅 丂徯夘偝傟偰偄傞愇奃摯丄梟娾摯偼師偺捠傝丅尮嶰孉乮撊栘乛娤岝摯乯丄晄摦孉乮撧椙乛娤岝摯乯丄墡揷摯乮崅抦乛娤岝摯乯丄嬵栧晽寠乮惷壀乛娤岝摯乯丄晉巑晽寠乮嶳棞乯丄晉妜晽寠乮嶳棞乛娤岝摯乯丄柭戲昘寠乮嶳棞乛娤岝摯乯丄惣屛鍨鍟寠乮嶳棞乯丄杮惒晽寠乮嶳棞乯丄棾媨摯寠乮嶳棞乯丄堜憅摯乮壀嶳乛娤岝摯乯丄棿壨摯乮崅抦乛娤岝摯乯丄偁傇偔傑摯乮暉搰乛娤岝摯乯丄媴愹摯乮孎杮乛娤岝摯乯丄桯尯摯乮娾庤乛娤岝摯乯丄旘懰戝忂擕摯乮婒晫乛娤岝摯乯丄敀塤摯乮峀搰乛娤岝摯乯丄愮暓忂擕摯乮暉壀乛娤岝摯乯丄旜恵戲忂擕摯乮嶉嬍乯丄晽楢忂擕摯乮戝暘乛娤岝摯乯丄戝戧忂擕摯乮婒晫乛娤岝摯乯丄榟戲晽寠乮惷壀乛娤岝摯乯丄娭儢尨忂擕摯乮婒晫乛娤岝摯乯丄擖悈忂擕摯乮暉搰乛娤岝摯乯丄僫僎乕儔崍乮壂撽乯丅 丂僀僇儘僗弌斉敪峴丅俛俆僒僀僘侾侾俀儁乕僕丅堦晹僇儔乕丅掕壙侾,俇侽侽墌乮惻崬乯丅俈寧俁侾擔敪攧丅 丂峸擖偼彂揦傎偐丄僆儞儔僀儞僗僩傾Amazon.co.jp丄僀僇儘僗弌斉僆儞儔僀儞僔儑僢僾偱傕壜擻丅 庤庢嫭扟偼侾枩俆侽侽侽擭慜宍惉丂敀嶳偺忂擕摯偐傜擭戙挷嵏 丂敀嶳巗旜岥抧嬫偵偁傞導撪桞堦偺忂擕摯丄摷儢扟乮偲偑偨偵乯忂擕摯偑侾枩俈俆侽侽擭慜偵宍惉偝傟偰偄偨偙偲偑丄惵栘尗恖嬥戝弝嫵庼乮帺慠抧棟妛乯偺挷嵏偱丄俀俋擔傑偱偵暘偐偭偨丅忂擕摯撪偵巆偭偰偄偨搚嵒偺堦晹偐傜擭戙偑敾柧偟偨丅偙傟傑偱乽昘壨婜埲屻乿偲傒傜傟偨庤庢嫭扟偺宍惉擭戙傕峣傝崬傑傟丄侾枩俆乣俇侽侽侽擭慜偲悇掕偝傟偨丅 丂俀俆擔丄敀嶳庤庢愳僕僆僷乕僋擣掕屻弶傔偰峴傢傟偨忂擕摯僣傾乕偱丄惵栘弝嫵庼偑導愇愳搚栘憤崌帠柋強丄導愇愳擾椦憤崌帠柋強怑堳傜偵愢柧偟偨丅 丂忂擕摯偼擭戙偑堎側傞忋壓俀偮偺嬻摯偱峔惉偝傟偰偄傞丅挷嵏偱偼丄忂擕摯暻柺偺搚嵒傪曻幩惈扽慺擭戙應掕朄偱挷傋丄忋偺嬻摯偑栺侾枩俈俆侽侽擭慜偵偱偒偨偙偲偑敾柧偟偨丅 丂惵栘弝嫵庼偵傛傞偲丄壓偺嬻摯偼昘壨婜偵奀柺偑壓偑偭偨塭嬁偱丄棨忋偺悈埵偑曄傢傝丄忋偺嬻摯偺壓偵嶌傜傟偨偲傒傜傟傞丅奀柺曄摦偵敽偆塭嬁偼丄奀偐傜棨偺墱抧傊偲揱傢傞偙偲偐傜丄庤庢嫭扟偼栺侾枩俆乣俇侽侽侽擭慜偵宍惉偝傟偨偲悇掕偝傟偨丅偝傜偵丄嫭扟傛傝傕墱偵偁傞忂擕摯偵奀柺曄摦偑塭嬁偟丄壓偺嬻摯偑栺侾枩俀侽侽侽擭慜偵嶌傜傟偨偲傒傜傟偨丅 丂崱夞偺挷嵏寢壥偵偮偄偰惵栘弝嫵庼偼乽忂擕摯偺曐懚忬懺偑椙偔丄妛弍揑偵傕婱廳側忂擕摯偲暘偐偭偨乿偲偟偰偄傞丅 丂僣傾乕偼敀嶳庤庢愳僕僆僷乕僋偺擣掕偵岦偗偰恠椡偟偰偒偨乽娐敀嶳桰媣偺棦偯偔傝嫤 媍夛乿側偳偑幚巤偟偨丅忋栰婽媑帠柋嬊挿偼丄乽崱屻傕抦揑岲婏怱傪枮偨偡僕僆僣傾乕傪奐嵜偟丄朘傟偨恖偑帺慠偺抧宍傪妝偟偔妛傇応偲偟偰娐嫬傪惍偊偰偄偒偨偄乿偲偟偰偄傞 丅 仠摷働扟忂擕摯丂庤庢愳僟儉偺撿惣栺係僉儘偺嶳拞偵埵抲偡傞摯孉丅撪晹偼崅偝栺俇侽僙儞僠乣俈儊乕僩儖丄墱峴偒栺俇侽儊乕僩儖丅惵栘尗恖嬥戝弝嫵庼偑俀侽侽俋擭偵導撪桞堦偺忂擕摯偲妋擣偟偨丅 仸摷儢扟忂擕摯偼愇愳導桞堦偺忂擕摯偲偝傟偰偄傞丅 娾愹挰丒棿愹摯偱弶偺乽壞傑偮傝乿丂摿嶻乽抁妏媿俛俛俻乿姰攧 丂娾庤導娾愹挰偵偁傞擔杮俁戝忂擕摯偺堦偮乽棿愹摯乿乮娾愹挰恄惉乯偱俈寧俀俋擔丄弶偺乽棿愹摯壞傑偮傝乿偑奐嵜偝傟偨丅 丂懡偔偺抧尦挰柉傗娤岝媞偱偵偓傢偭偨夛応偱偼丄摨挰偺摿嶻昳乽偄傢偄偢傒抁妏媿乿傗抧尦嶻栰嵷丄僪儕儞僋偑僙僢僩偵側偭偨僶乕儀僉儏乕僙僢僩傪侾丆侽侽侽墌偱斕攧丅柍椏偱僐儞儘傪戄偟弌偟偨偲偙傠丄惓屵慜偵俀侽侽僙僢僩偑姰攧偟偨丅抧尦彜揦側偳俉揦曑傕弌揦偟丄傾儐傗僀儚僫偺墫從偒傗丄娾愹嶻僔僀僞働傪斕攧偟偨丅 丂僀儀儞僩僗僥乕僕偱偼丄慡崙偵懡偔偺垽岲壠傪書偊傞嫿搚寍擻乽拞栰幍摢晳乿側偳傕斺業偝傟丄応撪偼擬婥偵曪傑傟偨丅墍撪偺彫愳偱偼丄朘傟偨壠懓楢傟偑悈梀傃傪偡傞巔傕尒傜傟丄嵳傝夛応偼偨偔偝傫偺抧尦挰柉傗婣徣媞偱偛偭偨曉偟偨丅 丂棿愹摯偱偼丄柧帯偺帪戙偐傜俆寧偺弶弡偵埨慡婩婅偲偲傕偵嵳傝傪峴偭偰偒偨偑丄壞僔乕僘儞偺僀儀儞僩偼崱擭偑弶傔偰丅棟桼偼恔嵭偵傛傞媞偺棊偪崬傒偱丄嶐擭偼抍懱媞偺僉儍儞僙儖偑憡師偓丄擖墍幰悢偼椺擭偺7妱尭偩偭偨丅崱擭偵擖傝丄戝宆娤岝僉儍儞儁乕儞偵嶲夋偡傞側偳偟偰惙傝曉偟偰偒偨傕偺偺丄偄傑偩偵乽捠忢塩嬈偟偰偄傞偺偐乿偲偄偆栤偄崌傢偣偑偁傞偙偲偐傜丄婫愡偛偲偵僀儀儞僩傪奐嵜偟丄乽埨怱偱埨慡乿側棿愹摯傪傾僺乕儖偟偰偄偔丅 丂摨挰偺埳払彑恎挰挿偼僆乕僾僯儞僌偺惾偱乽抧尦偺庒幰偨偪偑拞怱偲側偭偰婇夋偟偨僀儀儞僩丅娾愹偺偨傔偵婃挘偭偰偄傞巔偑偆傟偟偄丅挰撪偺娐嫬惍旛側偳偵傑偩栤戣偼偁傞偑丄堦抳抍寢偟偰婃挘偭偰偄偒偨偄乿偲偁偄偝偮偟偨丅 忂擕摯偺塩嬈帪娫偼俉帪俁侽暘乣侾俉帪丅娤棗椏偼戝恖亖侾丆侽侽侽墌丄拞妛惗埲壓亖俆侽侽墌丄梒帣亖柍椏丅  丂姅幃夛幮俰倁俠働儞僂僢僪偐傜彫宆杊悈僂僃傾儔僽儖價僨僆僇儊儔乽僗億乕僣僇儉“俙俢俬倃倃俬俷俶乮傾僨傿僋僔儑儞乯 俧俠亅倃俙侾乿偑俈寧壓弡偵敪攧偝傟偨丅 丂姅幃夛幮俰倁俠働儞僂僢僪偐傜彫宆杊悈僂僃傾儔僽儖價僨僆僇儊儔乽僗億乕僣僇儉“俙俢俬倃倃俬俷俶乮傾僨傿僋僔儑儞乯 俧俠亅倃俙侾乿偑俈寧壓弡偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼僴僂僕儞僌側偟偵傛傞曐岇惈擻傪嵦梡丅杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄懴棊壓徴寕乮俀倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴掅壏乮亅侾侽亷乯傪旛偊偰偄傞丅 丂傾儞僌儖愝掕偼侾俆俀搙偺揹巕幃庤僽儗曗惓晅偒丅俠俵俷俽僙儞僒乕傪搵嵹偟偰偍傝俆侽係枩夋慺丅楢懕嶣塭偼俈侽暘偲抁偄丅 丂僒僀僘偼俈係×俁俆×俆俁mm乮暆×墱峴偒×崅偝乯丄廳検侾侽係倗丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僽儔僢僋偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀侽丆俆係侽墌乣乯丅 昘拰曐慡傊掕揰娤應 晉巑壨岥屛挰 晉巑晽寠傪挷嵏 丂晉巑壨岥屛挰偼俀俇擔丄摨挰惛恑偺晉巑晽寠偱丄昘拰傗昘狻偺曐慡偵岦偗偨尰抧挷嵏傪偟偨丅嶐擭侾侾寧偵愝抲偟偨壏搙寁偺應掕僨乕僞傪夞廂偟丄昘拰丄昘狻偺崅偝傪掕揰娤應偡傞億僀儞僩傪寛傔偨丅 丂挰怑堳傗晉巑嶳儗儞僕儍乕丄挰偐傜挷嵏傪埾戸偝傟偰偄傞帺慠嫟惗尋媶幒偺搉曈捠恖幒挿傜偑嶲壛丅晉巑晽寠撪偺俇儠強偵抲偄偨壏搙寁偺偆偪丄俁儠強偺應掕僨乕僞傪僠僃僢僋偟偨丅巆傝偼昘偵壏搙寁偑暍傢傟傞側偳偟偰夞廂偱偒側偐偭偨丅 丂僨乕僞傪傒傞偲丄奜婥壏偑嵟傕壓偑傝丄昘揰壓侾俉搙偵払偟偨俀寧偵偼丄摯寠擖傝岥偐傜栺俆侽儊乕僩儖撪懁偱偼昘揰壓俉搙丄栺侾侽侽儊乕僩儖撪懁偱昘揰壓係搙偲丄汑偺曽偑婥壏偑崅偐偭偨丅堦曽丄係寧埲崀偼俆侽儊乕僩儖丄侾侽侽儊乕僩儖晅嬤偲傕偵侽搙慜屻偱悇堏偟偰偄傞丅 丂昘拰丄昘狻偺宍惉偲婥壏偺曄壔偲偺場壥娭學傪扵傞偨傔丄挰偼崱屻丄昘拰側偳偺掕揰娤應偵傕庢傝慻傓丅偙偺擔偺挷嵏偱寛傔偨娤應億僀儞僩傪晉巑嶳儗儞僕儍乕偑俀乣俁廡娫偍偒偵朘傟丄昘拰側偳傪幨恀嶣塭偡傞丅 丂晉巑晽寠偱偼嶐壞丄昘拰傗昘狻偑壗幰偐偵愜傜傟偰偄傞偺偑尒偮偐傝丄挰偼曐慡偺偨傔偺挷嵏傪恑傔偰偄傞丅娤應傪懕偗丄擭娫傪捠偠偨摯寠撪偺婥壏偺曄壔傗昘拰偺忬懺偺攃埇偵搘傔傞丅 乽壔愇偺嬥峼乿敪尒丄婥岓曄摦傊偺揔墳夁掱偵僸儞僩偐 崑廈忂擕摯孮 亂僆乕僗僩儔儕傾楢朚丒僯儏乕僒僂僗僂僃乕儖僘廈僔僪僯乕敪亃 丂僆乕僗僩儔儕傾偺尋媶僠乕儉偼俀俆擔丄摨戝棨杒晹偱懡條側惗暔庬偺壔愇傪戝検偵娷傫偩峀戝側忂擕摯孮傪敪尒偟偨偲敪昞偟偨丅 丂僋僀乕儞僘儔儞僪乮Queensland乯廈働傾儞僘乮Cairns乯嬤峹偱嬼慠敪尒偝傟偨忂擕摯偐傜偼丄嬌彫宆偺陽帟乮偘偭偟乯椶偐傜懱挿俀丏俀儊乕僩儖丄懱廳侾俉侽僉儘偲悇掕偝傟傞嫄戝僇儞僈儖乕傑偱條乆側壔愇偑尒偮偐偭偰偄傞丅彫宆惗暔偼僼僋儘僂側偳偺曔怘幰偵傛偭偰摯孉撪偵塣偽傟丄傑偨戝宆摦暔偼抧忋偵奐偄偨寠側偳偐傜揮棊偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅 丂偙傟傑偱偵侾俀侽僉儘暘偺懲愊暔傪摯孉奜偵塣傃弌偟偰偄傞偑丄偙偺拞偵娷傑傟偰偄傞壔愇傪挷嵏偡傞偩偗偱侾擭偼偐偐傞偲偄偆丅僋僀乕儞僘儔儞僪戝妛乮University of Queensland乯偺屆惗暔妛幰僊儖僶乕僩丒僾儔僀僗乮Gilbert Price乯巵偄傢偔丄乽壔愇偺嬥峼傪孈傝摉偰偨乿忬懺偩丅 丂屆戙偵偼擬懷塉椦偱偁偭偨忂擕摯孮偑敪尒偝傟偨偙偺抧堟偩偑丄尰嵼偼姡憞偟偨憪尨偲側偭偰偄傞丅敪尒偝傟偨偆偪嵟屆偺壔愇昗杮偼悇掕俆侽枩擭慜偺傕偺丅偙傟傜偺惗暔偑惗懅偟偨帪婜偵偼崑廈戝棨拞晹偱戝婯柾側姡憞壔偑恑傒丄擬懷塉椦偺屻戅偐傜乽愨柵帠徾乿偑婲偒偨偲傒傜傟偰偄傞丅 丂偦偺棟桼偐傜丄偙偙偱敪尒偝傟偨壔愇傗惗暔偺堚奫偼丄婥岓曄摦偵偄偐偵惗暔偨偪偑揔墳偟丄尰戙偺宍懺偵恑壔偟偰偄偭偨偺偐傪抦傞偨傔偺廳梫側僸儞僩傪埇傞偲僾儔僀僗巵偼峫偊偰偄傞丅乽彨棃丄尰戙偺婥岓曄摦偑巹偨偪偺廃傝偺惗柦懱偵偳偺傛偆側塭嬁傪梌偊傞偺偐偵偮偄偰偼丄尰戙偺摦暔憡偱儌僨儖偲側傞娐嫬偵憡摉偡傞帪戙偑側偔幚嵺偵偼暘偐傜側偄丅乮偦偙偱乯惗暔偑夁嫀偵偼偳偆懳墳偟偨偺偐傪棟夝偱偒傟偽丄枹棃偵岦偗偨帺慠曐岇偺儌僨儖偲偟偰梡偄傞偙偲偑偱偒傞乿偲尵偆丅 丂抧尦偺摯孉扵専壠偨偪偼夁嫀侾廡娫偱偝傜偵懡偔偺摯孉孮傪敪尒偟偰偍傝丄偦偺奺強偐傜偼廳梫側壔愇偑敪尒偝傟偰偄傞丅僾儔僀僗巵偼乽偙偺抧堟偵偼恖惗傪壗搙傕旓傗偡傎偳偺巇帠乿偵憡摉偡傞壔愇偑偁傞偩傠偆偲岅偭偨丅 丂嶉嬍導拋晝巗偺摯寠乽愇廙戲忂擕摯乿乽摗廫榊戲忂擕摯乿乽暓愇嶳偺扜寠乿側偳丄導桳椦撪偵偁傞摯寠偑擖摯嬛巭偲側偭偨丅 丂偙傟偼俀侽侾俀擭俆寧俀俈擔丄嶉嬍導偺彜嬈働僀價儞僌抍懱偺僣傾乕媞偑傾僾儘乕僠摴偐傜妸棊偟偨帠屘傪庴偗偨慬抲偲巚傢傟傞丅 丂愇廙戲忂擕摯偼侾俋俋係擭偵僷僀僆僯傾働僀價儞僌僋儔僽偵傛偭偰敪尒偝傟偨墶寠丅嬤擭偼TOKYO UNDERWATER CAVING GROUP偵傛偭偰愽悈挷嵏傕峴傢傟丄憤墑挿偼俈俆侽丏俇倣亄傑偱墑傃偰偄傞丅偙傟傑偱偼撏偗弌惂偱擖摯偑嫋壜偝傟偰偄偨丅 亂嶉嬍導挕儂乕儉儁乕僕傛傝揮婰亃 亅忂擕摯傊偺棫擖傝傪嬛巭偟傑偡丅亅 暯惉俀係擭俆寧俀俈擔丄導桳椦撪偺忂擕摯偵宷偑傞曕摴偱妸棊帠屘偑敪惗偟丄晧彎幰偼導寈偺嶳妜媬彆戉偵傛偭偰媬彆偝傟傑偟偨丅偦偺屻寈嶡偐傜丄傕偟忂擕摯撪偱偺帠屘偑敪惗偟偨応崌丄媬彆偼崲擄傪嬌傔傞偙偲偐傜丄忂擕摯撪傊偺棫偪擖傝傪嬛巭偡傞傛偆巜摫傪庴偗傑偟偨丅偦偙偱偙偺搙丄導桳椦撪偺忂擕摯偺棫擖傝傪嬛巭偡傞偙偲偵偟傑偟偨偺偱丄偍抦傜偣偟傑偡丅 僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼栰嵷岲偒丠 亂僪僀僣楢朚嫟榓崙敪亃 丂僗儁僀儞杒晹偵偁傞摯孉偐傜丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑怉暔傪怘傋丄栻憪傪帯椕偵梡偄偰偄偨偙偲傪帵嵈偡傞嵀愓偑尒偮偐偭偨丅偙偺摯孉偐傜偼埲慜丄愭巎帪戙偺僸僩懏偱偁傞僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑拠娫偺擼傪怘傋偰偄偨徹嫆傕敪尒偝傟偰偄傞丅 丂嵟怴尋媶偵偍偄偰丄僗儁僀儞丄傾僗僩僁儕傾僗廈偵偁傞僄儖丒僔僪儘儞摯孉偱尒偮偐偭偨俆懱偺僱傾儞僨儖僞乕儖恖偺崪傪挷傋偨偲偙傠丄帟偺晹暘偐傜壔妛暔幙偲怘暔偺嵀愓偑専弌偝傟偨偲偄偆丅 丂俆枩擭慜偺帟偐傜嵦庢偟偨帟愇傪挷傋偨寢壥丄怉暔偺僨儞僾儞棻偑尠旝嬀偱娤嶡偝傟偨丅僨儞僾儞棻偼傂傃妱傟偰偍傝丄怉暔偑帠慜偵壛擬偝傟偰偄偨偙偲傪帵偟偰偄偨丅偝傜側傞壔妛暘愅偺寢壥丄栘傪擱傗偟偨墝偵娷傑傟傞壔崌暔傕尒偮偐偭偨丅 丂帟愇偐傜僨儞僾儞偍傛傃扽悈壔暔偑尒偮偐偭偨偙偲偼丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑懡條側怉暔傪怘傋偰偄偨偙偲傪帵偡丅堦曽偱丄擏偵桼棃偡傞僞儞僷僋幙傗帀幙偺嵀愓偼嬃偔傎偳傢偢偐偟偐専弌偝傟側偐偭偨丅 丂僶儖僙儘僫偵偁傞僇僞儖乕僯儍崅摍尋媶強偺峫屆妛幰僇儗儞丒僴乕僨傿乮Karen Hardy乯巵棪偄傞尋媶僠乕儉偵傛傞偲丄愨柵偟偨僸僩懏偺堦庬偱偁傞僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼丄僗僥乕僉傛傝傕栰嵷傪從偄偰怘傋傞傎偆傪岲傫偩偩偗偱側偔丄栻憪傪棙梡偟偨帯椕朄傕抦偭偰偄偨偲偄偆丅 丂摯孉偵廧傫偱偄偨斵傜偼丄僙僀儓僂僲僐僊儕僜僂乮儎儘僂乯偲僇儈僣儗乮僇儌儈乕儖乯傕怘傋偰偄偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅偄偢傟傕塰梴揑壙抣偵朢偟偔丄嬯偄枴偺偡傞怉暔偩丅摨偠尋媶僠乕儉偵傛傞埲慜偺挷嵏偱偼丄僄儖丒僔僪儘儞摯孉偵廧傫偱偄偨僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼嬯枴傪姶偠傞堚揱巕傪桳偟偰偄偨偙偲偑敾柧偟偰偄傞丅 丂乽僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼偙傟傜偺怉暔傪岥偵偟偰嬯偄偲姶偠偨偼偢偩丅偟偨偑偭偰丄枴埲奜偺栚揑偱岥偵偟偰偄偨壜擻惈偑崅偔乿丄偦偺栚揑偲偼偍偦傜偔帯椕偩偲僴乕僨傿巵偼惡柧偺拞偱弎傋偰偄傞丅乽偙傟偼尰嵼偺崅摍楈挿椶傪偼偠傔丄懡偔偺惗暔偑帵偡帺屓帯椕偺峴摦僷僞乕儞偲傕廫暘偵崌抳偡傞乿丅 丂僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑偙傟傜偺怉暔偵偳偺傛偆側帯椕岠壥傪媮傔偰偄偨偺偐偼抦傞桼傕側偄偑丄尰惗恖椶偼偝傑偞傑側昦婥偺帯椕偵偙傟傜傪梡偄偰偄傞偲僴乕僨傿巵偼巜揈偡傞丅乽僇儈僣儗偼恄宱傗僗僩儗僗偵岠偒丄徚壔晄椙傪夵慞偡傞栻憪偲偟偰傛偔抦傜傟傞乿堦曽丄僙僀儓僂僲僐僊儕僜僂偼晽幾傗敪擬偵岠偒丄嶦嬠嶌梡傕偁傞偲偄偆丅 仧栰嵷岲偒偩偭偨僱傾儞僨儖僞乕儖恖 丂崱夞偺敪尒傪偼偠傔丄傕偭傁傜擏怘偩偭偨偲偝傟傞僱傾儞僨儖僞乕儖恖偺昡壙偵媈栤傪掓偡傞尋媶寢壥偑嵟嬤憹偊偰偄傞丅斵傜偑擏怘偩偭偨偲偄偆慜採偼偙傟傑偱丄傛傝暆峀偄怘暔偺慖戰巿傪帩偮尰惗恖椶偑丄挘傝弌偟偨旣傪帩偮偙偺嬤墢庬偵斾傋惗懚嫞憟偱桪埵偵棫偰偨崻嫆偲偝傟偰偄偨丅 丂乽傢傟傢傟偺尋媶寢壥偵傛偭偰丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑憪怘傪峴偭偰偄偨偙偲傪帵偡徹嫆偑傑偨憹偊偨乿偲僴乕僨傿巵偼弎傋偰偄傞丅摨巵偼丄儓乕僋戝妛偺峫屆壔妛幰僗僥傿乕僽儞丒僶僢僋儕乕乮Stephen Buckley乯巵傜偲偲傕偵崱夞偺尋媶傪峴偭偨丅 丂僴乕僨傿巵偵傛傞偲丄僗儁僀儞偺摯孉偵廧傫偱偄偨偙偺廤抍偑椺奜揑側"栰嵷岲偒"偩偭偨偲偼峫偊傜傟側偄偲偄偆丅乽斵傜偑摿庩側懚嵼偩偭偨偲峫偊傞棟桼偼尒摉偨傜側偄丅偦傟偱傕丄偝傑偞傑側堎側傞娐嫬偵曢傜偟偰偄偨僱傾儞僨儖僞乕儖恖偺廤抍偵偙偺庬偺挷嵏傪幚巤偡傟偽丄旕忢偵嫽枴怺偄偙偲偵側傞偩傠偆乿丅 丂崱夞偺尋媶寢壥偼丄7寧18擔晅偱乽Naturwissenschaften乿帍僆儞儔僀儞斉偵敪昞偝傟偨丅 媣乆偺摯孉扵専枮媔丂嵞奐廽偟乽戧娤摯傑偮傝乿 丂搶擔杮戝恔嵭偺戝抧恔偱旐嵭偟偨廧揷挰忋桳廧偺乽戧娤摯乿偼侾俆擔丄侾擭係儠寧傇傝偵嵞奐偟丄娤岝媞偺庴偗擖傟傪僗僞乕僩偟偨丅嵞奐傪廽偟丄偙偺擔偼塣塩偡傞廧揷娤岝奐敪噴乮愮揷柧梇幮挿乯庡嵜偺乽戧娤摯傑偮傝乿傪奐嵜丅帪愜塉柾條偵尒晳傢傟偨傕偺偺丄夛応偺戧娤摯娤岝僙儞僞乕偵偼挰撪奜偐傜懡偔偺娤岝媞傜偑朘傟丄媣乆偺摯偔偮扵専傗奺庬傾僩儔僋僔儑儞傪枮媔偟偨丅 丂戧娤摯偼挿偄帪娫傪偐偗偰帺慠偑偮偔傝偩偟偨忂擕摯偱丄摨挰傪戙昞偡傞娤岝抧偺堦偮丅摯岥偐傜栺俉俉侽儊乕僩儖偺抧揰偵偼丄摯撪偺戧偲偟偰偼擔杮堦偲偄偆棊嵎俀俋儊乕僩儖偺乽揤偺娾屗偺戧乿偑偁傞丅摯撪偺婥壏偼擭拞侾侽搙慜屻偲丄壞応偼椓傪媮傔傞娤岝媞傜偱偵偓傢偄傪尒偣傞丅 丂偟偐偟丄戝抧恔偱偼棊愇側偳偑敪惗丅梋恔偺嫲傟傕偁傞偙偲偐傜丄挰偼偡偖嬤偔偺敀楡摯偲偲傕偵擖摯傪嬛巭丅愭寧俇擔偐傜崱寧俋擔傑偱丄旐奞屄強偺惍旛偲偄偭偨暅媽岺帠傪峴偄丄嵞奐偺擔傪寎偊偨丅 偙偺擔偼娭學幰傜偱埨慡婩婅嵳傪峴偭偨偁偲丄擖摯偲傑偮傝傪僗僞乕僩丅夛応偵偼奐巒慜偐傜娤岝媞傜偑朘傟丄僆乕僾儞偵崌傢偣偰恄旈揑側忂擕摯偺悽奅傪妝偟傫偩丅 丂墱晹偵偁傞揤偺娾屗偺戧偱偼僇儊儔傗実懷揹榖偱嶣塭偟側偑傜尒妛偡傞娤岝媞傕懡偔丄儅僀僫僗僀僆儞傪偨偭傉傝梺傃側偑傜擔偛傠偺旀傟傪偄傗偟偨丅媨忛導愬戜巗偐傜朘傟偨崱栰晳偝傫乮岦梲戜彫妛峑俇擭乯丄搷壴偝傫乮摨係擭乯丄镈懢孨乮摨俀擭乯偺偒傚偆偩偄偼乽弶傔偰棃偨偗偳丄戧偼偒傟偄偱妝偟偐偭偨乿偲榖偟丄徫婄傪尒偣偰偄偨丅 丂傑偮傝偱偼丄屲梩嶳壩撽廵揝朇戉偵傛傞戝墘晲丄抧尦傛偝偙偄僌儖乕僾乮屲梩傛偝偙偄僋儔僽丄寧嶳傛偝偙偄倱倛倝倱倛倝乯偺墘晳偲偄偭偨傾僩儔僋僔儑儞偑岲昡丅廧揷傆傞偝偲柌妛峑偺戞係夞島嵗丄嵞奐婰擮偺傕偪傑偒傕峴傢傟偨丅宬棳掁傝懱尡僐乕僫乕偵傕悽戙傪挻偊偨懡偔偺娤岝媞偑媗傔偐偗丄僀儚僫掁傝偵挧愴偟偨丅 丂戧棳偟偦偽張偱偼丄10暘娫偱壗枃偺偦偽傪怘傋傜傟傞偐傪嫞偆乽戧棳偟偦偽戝怘偄嫞媄夛乿傪奐嵜丅彫妛惗埲壓偺晹偵俁恖丄堦斒偺晹偵俋恖偑嶲壛偟偰嫞偄崌偭偨丅彫妛惗埲壓偺晹偱桪彑偟偨嵁栰惞栫孨乮桳廧彫妛峑俀擭乯偼丄俉枃暘傪儁儘儕丅乽偙傫側偵怘傋偨偺偼弶傔偰丅嵟屻偼嬯偟偐偭偨偗偳丄偦偽偼偍偄偟偐偭偨乿偲婌傫偱偄偨丅 僙儞僞乕慜偱偼丄摿愝僕儞僊僗僇儞從偒僐乕僫乕傗僌儖儊丒寋僴儔儈僐乕僫乕丄僀儚僫偺墫從偒側偳傪採嫙偡傞壆戜僐乕僫乕傕恖婥丅棃応幰偺堓戃傪懚暘偵枮偨偟偰偄偨丅 丂廧揷娤岝奐敪偺嵁栰岝抝忢柋偼乽嵞奐偱偒偰杮摉偵偆傟偟偄丅愬恖摶摴楬傪捠夁偡傞嵺偺拞宲揰偵偡傞曽傕懡偔側偭偰偍傝丄婥寉偵棫偪婑偭偰傎偟偄丅壞媥傒偺婣徣媞偵傕懡偔棃偰傕傜偄偨偄乿偲榖偟丄杮奿揑側壞偺娤岝僔乕僘儞偵婜懸傪婑偣偰偄偨丅 仸娭楢婰帠 俈乛侾侾丂戧娤摯丄搶擔杮戝恔嵭偺暅媽岺帠偑姰椆 孲忋偺巗摴偱搚嵒曵傟丂廬嬈堳傜屒棫 丂侾俁擔屵慜俋帪偛傠丄婒晫導孲忋巗敧敠挰埨媣揷偺巗摴偱搚嵒曵傟偑婲偒偰偄傞偺傪丄嬤偔偺娤岝巤愝乽戝戧忂擕摯乿偺廬嬈堳偑妋擣偟丄巗偵楢棈偟偨丅廬嬈堳傗斃擖嬈幰偺抝惈俀恖丄彈惈係恖偑屒棫偟偰偄傞丅 丂孲忋彁偵傛傞偲丄尰応偼導摴偐傜忂擕摯偵捠偠傞暆俇儊乕僩儖偺巗摴丅導摴偐傜栺俆侽侽儊乕僩儖晅嬤偺偺傝柺偑暆俆侽儊乕僩儖丄崅偝俆侽儊乕僩儖偵傢偨偭偰曵傟丄搚嵒傗搢栘偱傆偝偄偩丅慜擔偺塉偱抧斦偑娚傫偱偄偨偲傒傜傟傞丅 廬嬈堳傜偵傛傞偲丄敪惗帪丄尰応偐傜俀侽侽儊乕僩儖墱偵偁傞忂擕摯偵偼俋恖偑偄偨偑丄抝惈俁恖偑曕偄偰弌偰偒偨丅巤愝偱屵慜俋帪慜偵掆揹偑偁傝丄廬嬈堳偑尨場傪挷傋偰偄偰搚嵒曵傟傪敪尒偟偨丅 丂巗偵傛傞偲丄摨巗敧敠挰撨斾偺娤應強偱偼丄侾俀擔屵屻俆帪傑偱偺椵愊塉検偑俀侽侽儈儕偵払偟偨丅 戧娤摯暅媽丄嵞奐傊丂侾俆擔偐傜擖摯壜擻丂婰擮偺傑偮傝傕奐嵜 丂嶐擭敪惗偟偨搶擔杮戝恔嵭偺戝抧恔偱旐嵭偟偨廧揷挰忋桳廧偺乽戧娤摯乿偼俋擔丄暅媽岺帠傪廔椆偟偨丅侾俆擔乮擔乯偐傜侾擭係儠寧傇傝偵擖摯傪嵞奐偡傞偙偲偵偟偰偍傝丄偙偺擔偼婰擮偺乽戧娤摯傑偮傝乿傕嵜偡丅懡偔偺棃応傪屇傃妡偗偰偄傞丅 丂戧娤摯偼挿偄帪娫傪偐偗偰帺慠偑偮偔傝偩偟偨忂擕摯偱丄摨挰偑屩傞娤岝抧偺堦偮丅摯岥偐傜栺俉俉侽儊乕僩儖偺抧揰偵偼丄摯撪偺戧偲偟偰偼擔杮堦偲偄偆棊嵎俀俋儊乕僩儖乽揤偺娾屗偺戧乿偑偁傞丅摯撪偺婥壏偼擭拞侾侽搙慜屻偱丄壞応偼椓傪媮傔傞娤岝媞傜偱偵偓傢偆丅 丂偟偐偟丄恔嵭偱偼棊愇側偳偺旐奞偑敪惗偟丄梋恔偺嫲傟傕偁傞偙偲偐傜丄挰偼偡偖嬤偔偺敀楡摯偲偲傕偵擖摯傪嬛巭丅崱壞偺杮奿揑側娤岝僔乕僘儞傪慜偵愭寧俇擔偐傜暅媽岺帠傪峴偄丄栺侾儠寧傪偐偗偰棊愇屄強偺惍旛傗徠柧婍嬶偺庢傝懼偊側偳傪峴偭偨丅 丂埨慡偑妋曐偝傟偨偙偲偐傜丄侾俆擔屵慜侾侽帪偐傜堦斒偺擖摯傪嵞奐丅擖摯愭拝侾侽侽恖偵偼慹昳傪僾儗僛儞僩偡傞丅庴偗擖傟偼屵屻俁帪傑偱偱丄擖摯椏偼戝恖侾侽侽侽墌丄拞妛惗俈侽侽墌丄彫妛惗俆侽侽墌丅堦曽丄敀楡摯傊偺擖摯偼堷偒懕偒嬛巭偟偰偄傞丅 丂摨擔偼摨俋帪偐傜偺埨慡婩婅嵳偵懕偒丄摨侾侽帪偐傜戧娤摯娤岝僙儞僞乕偱傑偮傝傪奐嵜丅戧棳偟偦偽張偱偼屵慜侾侽帪俁侽暘偐傜摿暿僀儀儞僩乽戧棳偟偦偽戝怘偄戝夛乿傪奐偒丄彫妛惗埲壓偲戝恖偺俀晹栧乮奺晹侾俆恖偢偮乯偱戝怘偄帺枬傪嫞偆丅嶲壛旓偼柍椏偱丄侾俁擔乮嬥乯傑偱弌応幰傪曞偭偰偄傞丅 丂摨侾侾帪俁侽暘偐傜偼屲梩嶳壩撽廵揝朇戉丄惓屵偐傜偼傛偝偙偄偺傾僩儔僋僔儑儞傪揥奐丅屵屻侾帪偐傜廧揷傆傞偝偲柌妛峑島嵗乽僕僆僷乕僋偲戧娤摯偺壜擻惈乿乮島巘丒媨峕夘巵乯丄摨俀帪俁侽暘偐傜嵞奐婰擮傕偪傑偒傪峴偆丅 宬棳掁傝懱尡乮懱尡椏侾恖侾侽侽侽墌丄惂尷帪娫俇侽暘偱侾侽旵傑偱丄屵屻俀帪廔椆乯丄壆戜乮愳嫑偺墫從偒傗嶻捈怴慛栰嵷側偳傪斕攧乯丄摿愝僕儞僊僗僇儞從偒乮侾恖慜俆侽侽墌偱採嫙乯丄僌儖儊丒寋僴儔儈偺奺庬僐乕僫乕傕奐愝偡傞丅 摨僙儞僞乕偺崅嫶孧庡擟偼乽侾擭係儠寧媥嬈傪梋媀側偔偝傟偰偄偨偑丄傗偭偲嵞奐偱偒傞丅堦恖偱傕懡偔偺曽偵梀傃偵棃偰傎偟偄乿偲榖偟偰偄傞丅 丂戝怘偄戝夛偺嶲壛怽偟崬傒丄傑偮傝傊偺栤偄崌傢偣偼摨僙儞僞乕乮噭係俉亅俀俈俆俇丄Fax係俉亅俁俀俆侽乯傊丅 悽奅嵟屆偺摡婍曅敪尒丂俀枩擭慜丄拞崙偺摯孉堚愓偱 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂拞崙撿搶晹丄峕惣徣偵偁傞摯孉堚愓乽愬恖摯乿偱丄俀枩擭慜偐傜侾枩俋侽侽侽擭慜偺摡婍偺攋曅傪敪尒偟偨偲丄杒嫗戝傗暷僴乕僶乕僪戝側偳偺崙嵺尋媶僠乕儉偑俀俋擔晅偺暷壢妛帍僒僀僄儞僗偵敪昞偟偨丅惣曽偺屛撿徣偺摯孉堚愓偱偼侾枩俉侽侽侽乣侾枩俈侽侽侽擭慜偺摡婍曅偑尒偮偐偭偨偲俀侽侽俋擭偵敪昞偝傟偰偄偨偑丄偙傟傛傝屆偔丄悽奅嵟屆偲偄偆丅 丂愬恖摯偺摡婍曅偵偼從偗徟偘偨愓偑偁傞暔偑懡偔丄怘傋暔偺幭悊偒偵巊傢傟偨偲傒傜傟傞丅尋媶僠乕儉偵傛傞偲丄栺俀枩擭慜偼嵟廔昘婜偺僺乕僋偱丄庪椔丒嵦廤惗妶傪偟偰偄偨恖椶偼寴偄怉暔傪幭偰徚壔偟傗偡偔偟偨傝丄擏傪怘傋偨屻偺摦暔偺崪傗旂偐傜崪悜傗桘帀傪幭弌偟偨傝偟偰惗偒墑傃偨壜擻惈偑偁傞丅 怷椦偱栘偺幚怘傋偨丠丂俀侽侽枩擭慜偺僙僨傿僶墡恖丂撿傾 亂僌儗乕僩僽儕僥儞媦傃杒傾僀儖儔儞僪楢崌墹崙敪亃 丂栺俀侽侽枩擭慜偵撿傾僼儕僇偵惗懅偟偨墡恖乽傾僂僗僩儔儘僺僥僋僗丒僙僨傿僶乿偼丄寴偄栘偺幚傗梩丄庽旂側偳傪庡偵怘傋丄摨懏偺懠偺墡恖偑庡偵憪傪怘傋偰偄偨偺偲偼堘偭偰偄偨壜擻惈偑偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅摨崙偺僂傿僢僩僂僅乕僞乕僘儔儞僪戝傗僪僀僣丒儅僢僋僗僾儔儞僋尋媶強側偳偺崙嵺尋媶僠乕儉偑丄摢崪壔愇偺帟偵偙傃傝偮偄偨怉暔偺偐偡傪暘愅偟丄俀俈擔晅偺塸壢妛帍僱僀僠儍乕揹巕斉偵敪昞偟偨丅 丂僙僨傿僶偺壔愇偼丄傾僂僗僩儔儘僺僥僋僗丒傾僼儕僇僰僗偺壔愇偑尒偮偐偭偨悽奅堚嶻乽僗僞乕僋僼僅儞僥儞摯孉乿偵嬤偄儅儔僷摯孉偐傜俀恖暘尒偮偐傝丄俀侽侾侽擭偵敪昞偝傟偨丅彫暱側俁侽嵨慜屻偺彈惈偲侾侽嵨慜屻偺彮擭偱丄曣巕偺壜擻惈偑偁傞丅 廐朏摯挻偊丂侾枩儊乕僩儖偁偭偨丂晎拞偺扵専壠僋儔僽丂帬夑偺忂擕摯應検侾侾擭 丂崙撪桳悢偺忂擕摯偲偟偰抦傜傟傞帬夑導懡夑挰壨撪偺乽壨撪晽寠乮偐傢偪偺偐偞偁側乯乿偺憤墑挿偑侾枩儊乕僩儖傪挻偊丄嶳岥導偺廐朏摯乮俉丆俋侽侽儊乕僩儖乯傪敳偄偰崙撪俁埵偺挿偝偱偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅摯孉扵専垽岲壠偱偮偔傞搶嫗僗儁儗僆僋儔僽乮搶嫗搒晎拞巗乯偺桳巙侾侽恖偑丄侾侾擭娫偵傢偨傞挷嵏偱妋擣偟偨丅 丂僋儔僽偑傑偲傔偨應検寢壥偵傛傞偲憤墑挿偼侾侽丆侽俀侽儊乕僩儖偱丄俀侽侽俆擭偵僋儔僽偑崙撪係埵偺俇俉侽侽儊乕僩儖偲敪昞偟偨婰榐傪戝偒偔揾傝懼偊偨丅侾埵偺埨壠摯乮娾庤導丄俀俁丆俈侽侽儊乕僩儖乯丄俀埵偺戝嶳悈嬀摯乮幁帣搰導丄侾侽丆俀俋係儊乕僩儖乯偵師偖丅 丂侾俋俉俈乮徍榓俇俀乯擭偵懡夑挰偱奐偐傟偨擔杮摯孉妛夛偺戝夛偵岦偗偰幚巤偟偨應検挷嵏偱丄僋儔僽偺慜恎乽傂傒偢夛乿偑巟摯傪敪尒偟偨偑丄挷嵏帪娫偑側偔丄應検偟偒傟側偐偭偨丅偙偺偨傔僋儔僽儊儞僶乕偑怴偨側挷嵏僾儘僕僃僋僩傪俀侽侽侾擭偵棫偪忋偘丄娭搶傗娭惣偺戝妛惗墑傋俇侽侽恖埲忋偑嫤椡偟丄擭係夞偺應検偵庢傝慻傫偱偒偨丅 儊儞僶乕偼傾儕偺憙忬偺巟摯傗丄枹挷嵏偩偭偨嵟怺晹偺嬻娫傪應検偟丄徻嵶側抧恾傪嶌傝忋偘偨丅 丂僋儔僽棟帠偱擔杮摯孉妛夛暃夛挿偺屻摗憦偝傫乮係俆乯亖搶嫗搒斅嫶嬫亖偼乽柪楬偺傛偆側摯孉偵枺偣傜傟侾侽擭埲忋應検傪懕偗偰偒偨偑丄偙偙傑偱挿偝偑墑傃傞偲偼巚傢側偐偭偨乿偲榖偡丅憤墑挿偼傑偩墑傃傞尒崬傒偲偄偆丅 丂壨撪娤岝嫤夛挿偺悰怷徠梇偝傫乮俇係乯偼乽枹抦偺悽奅傪奐戱偟偰傕傜偭偨乿偲婌傃丄媣曐媣椙挰挿乮俆俋乯傕乽庤曎摉偱挷嵏偟偰偄偨偩偄偨儊儞僶乕偵姶幱偟偰偄傞丅忂擕摯偺曐岇偲偺僶儔儞僗傪庢傝偮偮丄挰傪戙昞偡傞娤岝抧偲偟偰慡崙偵敪怣偟偨偄乿偲榖偟偰偄傞丅 仸搶嫗僗儁儗僆僋儔僽偺強嵼抧偑搶嫗搒晎拞巗偲偄偆偺偼娫堘偄丅傑偨丄埨壠摯丄戝嶳悈嬀摯丄廐朏摯偺憤墑挿悢抣偵傕丄偙傟傑偱奺摯偑嵟怴僨乕僞偲偟偰敪昞偟偨傕偺偲偼堘偭偰偄傞丅  丂慡崙偵偁傞柪媨偲屇傋傞応強傪徯夘偟偨儉僢僋乽擔杮偺柪媨俆侽丂恖娫傪榝傢偡杺偺僗億僢僩姰慡夝愢乿偱摯寠偑宖嵹偝傟偨丅 丂慡崙偵偁傞柪媨偲屇傋傞応強傪徯夘偟偨儉僢僋乽擔杮偺柪媨俆侽丂恖娫傪榝傢偡杺偺僗億僢僩姰慡夝愢乿偱摯寠偑宖嵹偝傟偨丅丂杮彂偼暿嶜棤儌僲俰俙俹俙俶偺侾嶜丅恖偑柪偆応強偲偟偰巤愝丄挰丄嶳丄堚愓偲嫟偵摯寠娭學偑侾侽儢強徯夘偝傟偰偄傞丅怴妰導偺敀楡摯偵娾庤導偺摨柤偺娤岝摯偺幨恀傪宖嵹偟偨傝丄惵栘儢尨庽奀偵惷壀導偺嬵栧晽寠偺榖傪帩偭偰偒偨傝偲丄娫堘偄偑栚棫偮丅偟偐偟丄僑僔僢僾僱僞傪摼堄偲偡傞偩偗偁偭偰丄帠屘傗儊僨傿傾忣曬側偳丄妛弍帒椏偱偼摼傜傟側偄忣曬傕懡偄丅侾侽侽亾偺恀幚偑彂偐傟偰偄傞偲偼尵偄擄偄偑丄宖嵹摯寠偺攚宨傪抦傞忋偱偺暃撉彂偲偟偰偺壙抣偼偁傞偩傠偆丅 丂徯夘偝傟偰偄傞摯寠娭學偼師偺捠傝丅廐媑戜乮嶳岥乛僇儖僗僩抧宍乯丄旤嶳忂擕摯乮婒晫乛娤岝摯乯丄埨壠摯乮娾庤乛娤岝摯乯丄偁傇偔傑摯乮暉搰乛娤岝摯乯丄敀楡摯乮怴妰乯丄棿愹摯乮娾庤乛娤岝摯乯丄惞寠乮搶嫗乯丄悡嶳幹寠乮垽抦乯丄擔儊嶁忂擕摯乮壀嶳乛擔儊嶁忂擕寠乯丄惵栘儢尨庽奀乮嶳棞乛梟娾摯寠孮乯丄崒偺崍乮壂撽乯丅係係乣俆俁儁乕僕丄侾俈俉乣侾俉侾儁乕僕丅 丂揝恖幮敪峴丅俛俇僒僀僘俀俀係儁乕僕丅堦晹僇儔乕丅掕壙俆俉侽墌乮惻崬乯丅俇寧俀俀擔敪攧丅 丂峸擖偼彂揦傎偐丄僆儞儔僀儞僗僩傾Amazon.co.jp丄揝恖幮僆儞儔僀儞僔儑僢僾偱傕壜擻丅  丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俇抏乽庒姳偒偮傔偺庈擬偺梟娾棳偺摯孉乿傪丄俇寧俀俈擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俇抏乽庒姳偒偮傔偺庈擬偺梟娾棳偺摯孉乿傪丄俇寧俀俈擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅丂乽庒姳偒偮傔偺庈擬偺梟娾棳偺摯孉乿偼丄乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺僄儕傾俈丅晳戜偼梟娾摯偲側傝丄嫄戝捁偑峳傟嫸偄丄傑偝偵擬偄巇妡偗偑堦攖偲偺偙偲丅壙奿俀侽侽墌丅 仸娭楢婰帠 俆乛俀俁丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄婜娫尷掕抣壓偘偲乽傗偗偵尩偟偄岝偛偗偵暍傢傟偨摯孉乿捛壛攝怣 係乛侾俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿傪捛壛攝怣 俁乛俀俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪捛壛攝怣 俀乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪捛壛攝怣 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕 暯壀桽懢丗:悽奅嵟戝偺摯孉傪擔杮恖弶摜攋両 丂攐桪偺暯壀桽懢偝傫偑丄儀僩僫儉偵偁傞悽奅嵟戝偺摯孉乽僜儞僪儞摯孉乿傪擔杮恖偲偟偰弶傔偰摜攋偟偨偙偲偑侾俋擔丄柧傜偐偵側偭偨丅僥儗價搶嫗偺摿暿斣慻乽抧媴偺婏愓僗儁僔儍儖丂擔杮恖弶摜攋 悽奅嵟戝偺摯孉僜儞僪儞乮壖乯乿乮俈寧俀侽擔屵屻俋帪曻憲乯偺廂榐偱払惉偟偨傕偺偱丄暯壀偝傫偼乽帺暘偑棫偭偰偄傞応強偼杮摉偵尰幚悽奅側偺偐偲巚偭偰偟傑偆傎偳恄旈偵枮偪偨応強偱偟偨丅抧媴偑嶌傝弌偟偨恄旈傪奆偝傫偵傕姶偠偰偄偨偩偗傟偽乿偲執嬈払惉偺姶憐傪岅偭偰偄傞丅 丂僜儞僪儞摯孉偼丄悽奅堚嶻偵傕擣掕偝傟偰偄傞乽僼僅儞僯儍丒働僶儞崙棫岞墍乿偵偁傝丄栺俀侽擭慜偵敪尒偝傟偨丅慡挿栺俈僉儘丄摯孉偺戝偒偝傕嵟戝晹暘偱崅偝俀係侽儊乕僩儖偵払偡傞偙偲偐傜悽奅嵟戝偺摯孉偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅 丂摯孉偱偺夁崜側扵専偵僠儍儗儞僕偟偨暯壀偝傫偼乽帺暘偑惗偒偰偄傞偙偺悽奅傪傕偭偲垽偟偨偄偲嫮偔巚偄傑偟偨乿偲僐儊儞僩丅暯壀偝傫偼丄俁擭慜偵摯孉傪摜攋偟偨僴儚乕僪丒儕儞僶乕僩偝傫傜塸扵専僠乕儉偺僒億乕僩傪庴偗丄栺俇侽恖懱惂偱僠儍儗儞僕丅摯孉偺擖傝岥偐傜栺俋侽儊乕僩儖偺奟傪壓傝偰撪晹偵摓払偟偨暯壀偝傫傜偼僥儞僩傪挘傝丄悢擔偑偐傝偱怲廳偵恑傫偱偄偭偨偲偄偆丅斣慻偱偼丄柖偑棫偪崬傔傞摯孉廃曈偐傜摯孉撪偺岝宨丄撪晹偱偟偐尒傜傟側偄惗偒暔側偳偝傑偞傑側塮憸傕徯夘偝傟傞丅 丂乽抧媴偺婏愓僗儁僔儍儖丂擔杮恖弶摜攋 悽奅嵟戝偺摯孉僜儞僪儞乮壖乯乿偼丄僥儗價搶嫗宯偱俈寧俀侽擔屵屻俋帪曻憲丅 僗儁僀儞偺摯孉暻夋丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑昤偄偨壜擻惈 亂傾儊儕僇崌廜崙丒儚僔儞僩儞俢丏俠丏敪亃 丂僗儁僀儞杒晹偵偁傞摯孉偱桳巎埲慜偵昤偐傟偨暻夋偺擭戙偑丄尰嵼妋擣偝傟偰偄傞拞偱嵟屆偲側傞係枩擭埲忋慜偺傕偺偩偲偡傞尋媶榑暥偑丄侾係擔偺暷壢妛帍僒僀僄儞僗乮Science乯偵宖嵹偝傟偨丅偙傟偼丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑暻夋傪昤偄偰偄偨偙偲傪帵偡弶傔偰偺徹嫆偲側傞壜擻惈偑偁傞丅 丂挷嵏偑峴傢傟偨偺偼丄僗儁僀儞杒晹偺侾侾偺摯孉撪偵偁傞暻夋俆侽揰丅 丂僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑摯孉偵暻夋傪昤偄偰偄偨偙偲傪帵偡徹嫆偼偙傟傑偱尒偮偐偭偰偄側偄偑丄巰幰傪杽憭偟丄崪傗奓偺儁儞僟儞僩偲偄偭偨尨巒揑側憰恎嬶傪拝梡偟偰偄偨偙偲偼抦傜傟偰偄傞偨傔丄榑暥偺嫟摨幏昅幰偱僶儖僙儘僫戝妛乮University of Barcelona乯偺僕儑傾儞丒僕儖儂乕乮Joao Zilhao乯尋媶嫵庼偼乽儓乕儘僢僷偱嵟弶偵暻夋傪昤偄偰偄偨偲偟偰傕嬃偔傋偒偙偲偱偼側偄乿偲榖偟偰偄傞丅 丂暻夋偵偼丄暻偵庤傪摉偰揾椏傪悂偒晅偗偰敳偄偨庤宍傗丄偙傫朹丄愒偄墌宍柾條側偳偑昤偐傟偰偄傞丅 丂尋媶僠乕儉偵傛傟偽丄僄儖僇僗僥傿乕儓乮El Castillo乯摯孉偵偁傞暻夋偺拞偵偼丄係枩俉侽侽擭埲忋慜偵昤偐傟偨儓乕儘僢僷嵟屆偺墌宍偺暻夋傕偁傞偲偄偆丅 仭嵦梡偝傟偨怴偨側挷嵏曽朄 丂偩偑栺係枩侾俆侽侽擭慜偵儓乕儘僢僷偵偨偳傝拝偄偨尰惗恖椶偑偙偺暻夋傪昤偄偨壜擻惈傕傑偩巆偝傟偰偍傝丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑暻夋傪昤偄偰偄偨偲抐掕偡傞偨傔偵偼丄係枩俀侽侽侽擭慜傛傝埲慜偵昤偐傟偨暻夋傪扵偡昁梫偑偁傞丅僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼偍傛偦係枩擭慜偵愨柵偟偨偲偝傟偰偄傞丅 偩偑僕儖儂乕巵偼丄偁偔傑偱乽姩乿偵偲偳傑傞偲偟側偑傜傕丄暻夋偑僱傾儞僨儖僞乕儖恖偵傛傞傕偺偩偲峫偊偰偄傞傛偆偩丅 丂尋媶僠乕儉偑嵦梡偟偨擭戙應掕朄偼丄暻夋偺昞柺偵晅拝偟偨曽夝愇乮僇儖僒僀僩乯偵娷傑傟傞僂儔儞偺曻幩惈曵夡傪挷傋傞傕偺偱丄暻夋偺昞柺偵偼怗傟偢偵峴傢傟傞丅偦偺偨傔暻夋偦偺傕偺偺擭戙偼丄昞柺偺曽夝愇傛傝傕悢愮擭傎偳屆偄壜擻惈傕偁傞丅 丂僕儖儂乕巵偼曬摴恮偵懳偟乽崱偼傑偩徹柧偱偒側偄偑丄巹偺亀捈姶亁偑偦偆尵偭偰偄傞乿偲弎傋丄偝傜偵屆偄徹嫆傪敪尒偡傞偨傔偺挷嵏傕恑峴拞偩偲柧偐偟偨丅 丂榑暥偺庡幏昅幰丄塸僽儕僗僩儖戝妛乮University of Bristol乯偺傾儕僗僥傾丒僷僀僋乮Alistair Pike乯弝嫵庼偵傛傟偽丄偙偺應掕朄偼丄尰嵼峀偔梡偄傜傟偰偄傞曻幩惈扽慺擭戙應掕朄傛傝傕桪傟偰偄傞丅曻幩惈扽慺傪梡偄偨曽朄偱偼丄摨偠暻夋傪應掕偟偰傕偦偺帪乆偱寢壥偑戝偒偔堎側傞偙偲偑懡偄偑丄僷僀僋巵偨偪偼乽僂儔儞偺曻幩惈曵夡傪梡偄偨慡偔堎側傞應掕朄傪嵦梡偡傞偙偲偱丄偙傟傜偺栤戣偺夞旔傪帋傒偰偄傞乿偲偄偆丅 丂暻夋偺昞柺偵偼丄忂擕愇偺宍惉夁掱偲帡偨尨棟偱丄帪偲嫟偵偛偔彮検偺曻幩惈僂儔儞傪娷傓旕忢偵敄偄扽巁僇儖僔僂儉偺枌偑晅拝偡傞丅僂儔儞偼帪娫偲嫟偵僩儕僂儉偵曄壔偡傞偨傔乽僩儕僂儉偺娷桳検傪應掕偡傞偙偲偵傛偭偰丄偙偺枌偑宍惉偝傟偰偐傜偳傟偩偗偺擭寧偑宱夁偟偨偺偐傪抦傞偙偲偑偱偒傞乿偲僷僀僋巵偼愢柧偡傞丅 丂崑儊儖儃儖儞戝妛乮University of Melbourne乯偺僕儑儞丒僿儖僗僩儘儉乮John Hellstrom乯巵偼僒僀僄儞僗帍偺摨偠崋偱丄僷僀僋巵傜偺敪尒偑暻夋偺婲尮偵娭偡傞掕愢傪暍偟丄乽偙偺傛偆側傾乕僩偑尰惗恖椶偺撈愯椞堟偱偼側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆媈栤傪搳偘妡偗傞乿傕偺偩偲昡壙偟偰偄傞丅 丂傑偨屆恖椶妛奅偺尃埿偱偁傞暷儈僔僈儞戝妛乮University of Michigan乯偺儈儖僼僅乕僪丒僂僅儖億僼乮Milford Wolpoff乯巵傕丄偙偺敪尒偼僱傾儞僨儖僞乕儖暥壔偺尋媶偵怴偨側堦柺傪壛偊傞傕偺偱丄愭峴尋媶偱柧傜偐偵側偭偰偄傞帠幚偲徠傜偟崌傢偣偰傕惍崌惈偑偁傞偲弎傋偰偄傞丅  丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅侾乿偑俇寧侾俆擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅侾乿偑俇寧侾俆擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼摨僔儕乕僘偺僼儔僢僌僔僢僾儌僨儖丅 丂偙傟傑偱偺嵟忋埵婡庬乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俉俀侽乿偲斾傋丄杊悈惈擻偑悈怺侾侽倣偐傜侾俀倣偲側偭偨丅杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮俀倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯丄懴壸廳乮侾侽侽倠倗倖乯偺曐岇惈擻偼偦偺傑傑丅嶣塭応強偺埵抲忣曬傪婰榐偡傞乽俧俹俽婡擻乿偲乽揹巕僐儞僷僗乿偺婡擻偼嵞嵦梡偝傟丄摯岥埵抲傪僾儘僢僩偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偨丅埫偄応強偱偺儅僋儘嶣塭偱戝妶桇偡傞偲偄偆乽僗乕僷乕儅僋儘俴俤俢乿傕摜廝丄儃僨傿乕慜柺偺俴俤俢傪忢帪揰摂偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偨傔丄摯撪偱偺嶣塭帪偵偼搒崌偑椙偄丅 丂傑偨丄乽俥俀丏侽僴僀僗僺乕僩儗儞僘乿乽倝俫俽僥僋僲儘僕乕乿偑怴偨偵嵦梡偝傟丄摯撪偱偺嶣塭惈擻偲夋幙偑岦忋偟偨偙偲偑婜懸偝傟傞丅 丂僆僾僔儑儞偲偟偰丄懴埑係俆倣偺愱梡杊悈僾儘僥僋僞乕乽俹俿亅侽俆俁乿丄杊悈儚僀僪儗儞僘乽僼傿僢僔儏傾僀僐儞僶乕僞乕俥俠俷俶亅俿侽侾乿傕斕攧丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僔儖僶乕偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俁俆丆俁俆侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂晉巑僼僀儖儉姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹俆侽乿偑俇寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅 丂晉巑僼僀儖儉姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹俆侽乿偑俇寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹侾俆侽乿偺楑壙斉丅 丂攑斦偲側偭偨乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹俁侽乿偺曐岇惈擻偑堷偒宲偑傟丄杊悈惈擻乮悈怺俆倣乯丄杊恛乮俆媺乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣乯偲側偭偰偄傞丅撪憻僗僩儘儃桳岠嫍棧偼俁丏侾倣丅俧俹俽丄僼僅僩僐儞僷僗婡擻偼側偔丄婥寉偵傾僂僩僪傾嶣塭傪妝偟傓偨傔偵昁梫側婡擻傪憰旛偟偨儌僨儖偲側偭偰偄傞丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僆儗儞僕丒僔儖僶乕丒僌儕乕儞偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿侾俁丆侾俉侽墌乣乯丅 晉巑幨恀僼僀儖儉仌晉巑僼僀儖儉惢杊悈僇儊儔僔儕乕僘堦棗

忂擕摯扵専偑恖婥丂恄旈揑嬻娫枴傢偆 丂撿忛巗偺偍偒側傢儚乕儖僪偑壞婫尷掕偱婇夋偡傞乽撿偺搰偺摯偔偮扵専乿僣傾乕偑恖婥偩丅扵専暈偵恎傪曪傒丄儔僀僩晅偒偺僿儖儊僢僩偱丄忂擕愇偑敆傞恀偭埫側摯孉傪悈偵偮偐傝側偑傜恑傓丅嶲壛幰偼導奜媞偑拞怱偩偑丄戝恖傕妝偟傔傞恎嬤側帺慠偺恄旈傪懡偔偺導柉偵姮擻偟偰傎偟偄偲丄嶲壛傪屇傃妡偗偰偄傞丅僣傾乕偼俈寧侾係擔乣俋寧俁侽擔丅 丂嬍愹摯偺旕岞奐僄儕傾傪扵専偡傞僣傾乕丅曕摴偑惍旛偝傟偨娤岝儖乕僩偐傜奜傟丄忂擕愇傪揱偄側偑傜栺俇侽侽儊乕僩儖傪侾帪娫傎偳偱曕偔丅偍傛偦俁侽枩擭慜偵弌棃忋偑偭偨偲偝傟傞忂擕摯偼怺偄強偱抧壓栺係侽儊乕僩儖丅儔僀僩偺柧偐傝偵徠傜偝傟丄恄旈揑側嬻娫偑峀偑傞丅嫻偺崅偝傑偱悈偵偮偐傞強傕偁傝丄朻尟婥暘偑枴傢偊傞丅 丂杮奿揑偵僣傾乕傪巒傔偨俆擭慜偼丄擭娫俉侽侽恖傎偳偩偭偨偑丄拝抧宆娤岝偺晛媦傗僀儞僞乕僱僢僩丄僜乕僔儍儖儊僨傿傾偺岥僐儈側偳偱恖婥偑崅傑傝丄嶐擭偼栺俀侽侽侽恖偑嶲壛丅壠懓楢傟偑拞怱偩偭偨媞憌傕丄桭恖傗僇僢僾儖丄僌儖乕僾側偳暆峀偄憌偵峀偑偭偨丅僣傾乕偺扴摉幰偼乽導撪媞偼慡懱偺俁妱掱搙丅抧尦偺恖偵傕偭偲丄摯孉扵専偺枺椡傪俹俼偟偨偄乿偲榖偟偨丅俆嵨埲忋偐傜嶲壛壜擻丅扵専暈傗僂僅乕僞乕僔儏乕僘側偳偺儗儞僞儖傕偱偒傞丅椏嬥俀侽侽侽墌乮戝恖丒彫恖堦棩乯丅梊栺丒栤偄崌傢偣偼丄揹榖侽俋俉乮俋係俋乯俈係俀侾丅 偍偒側傢儚乕儖僪偑暅婣係侽擭婇夋揥 丂偍偒側傢儚乕儖僪暥壔墹崙丒嬍愹摯乮撿忛巗乯偼丄杮搚暅婣係侽擭婇夋揥乽側偮偐偟偺壂撽偺嬍愹摯乿傪俇寧俀俆擔傑偱奐嵜偟偰偄傞丅俈寧侾係擔偐傜偼乽撿偺搰偺摯偔偮扵専乿傪巒傔傞丅 丂乽嬍愹摯乿偼侾俋俈侾擭係寧俀俉擔偵僆乕僾儞丅婇夋揥偼巤愝撪偺墹崙楌巎攷暔娰偱奐嵜丅嬍愹摯偺曕傒偲丄暅婣摉帪偺惗妶傪暔岅傞帒椏傪揥帵偟偰偄傞丅 丂乽摯偔偮扵専乿偼僀儞僗僩儔僋僞乕偲堦斒岞奐偝傟偰偄側偄嬫堟傪扵専偡傞丅俋寧俁侽擔傑偱丅 丂摨幮偼乽忂擕摯偺枺椡傪姶偠偰傎偟偄乿偲俹俼偟偰偄傞丅婇夋揥偼墹崙懞擖墍椏戝恖俇侽侽墌丄巕偳傕俁侽侽墌丄摯偔偮扵専偼俀侽侽侽墌丅栤偄崌傢偣偼摨幮乮揹榖乯侽俋俉乮俋係俋乯俈係俀侾丅 悽奅嵟屆偺妝婍丠 係枩擭慜偺崪僼儖乕僩 亂僌儗乕僩僽儕僥儞媦傃杒傾僀儖儔儞僪楢崌墹崙敪亃 丂僪僀僣偺摯孉偱尒偮偐偭偨儅儞儌僗偺夊傪巊偭偨僼儖乕僩偼丄係枩擭慜偺傕偺偱偁傞偙偲偑敾柧偟偨丅 丂塸僆僢僋僗僼僅乕僪戝妛偼丄摨峑偲撈僥儏乕價儞僎儞戝妛偺尋媶幰偑丄悽奅嵟屆偺妝婍偲尒傜傟傞儅儞儌僗偺夊偲僩儕[僴僎儚僔]偺崪偵傛傞僼儖乕僩偺僐儗僋僔儑儞偵偮偄偰丄帪戙傪摿掕偟偨偲敪昞偟偨丅摨偠怺偝偺嵦孈偱尒偮偐偭偨傎偐偺崪偑丄曻幩惈扽慺擭戙應掕偱係侽丆侽侽侽擭慜偺傕偺偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨偺偩丅 丂庡幏昅幰偺僩儉丒僴僀傾儉嫵庼偑棪偄偨僆僢僋僗僼僅乕僪戝妛偺僠乕儉偼丄乽夵椙偟偨尷奜鄅夁朄乿傪梡偄偰丄崪偵娷傑傟偰偄偨僐儔乕僎儞偐傜堎暔傪庢傝彍偄偨偲偄偆丅 僪僀僣撿晹僔儏償傽乕儀儞丒僔儏儔抧堟偵偁傞丂GeiBenklosterle摯孉偺堚愓偼丄乽儓乕儘僢僷偵偨偳傝拝偄偨嵟弶偺尰惗恖椶偑廧傫偩応強偲峀偔峫偊傜傟偰偄傞乿丅 丂崱夞偺擭戙寛掕偵傛偭偰丄乽弶婜偺尰戙恖偲寢傃偮偒偺偁傞丄忋晹媽愇婍帪戙偐傜巒傑傞暥壔乿偲偝傟傞僆乕儕僯儍僢僋暥壔婜偑丄摉弶峫偊傜傟偰偄偨係俀丆侽侽侽乣係俁丆侽侽侽擭慜傛傝傕丄俀丆侽侽侽乣俁丆侽侽侽擭憗偔巒傑偭偰偄偨偙偲偑敾柧偟偨偙偲偵側傞丅 丂GeiBenklosterle摯孉偺堚愓偼丄乽僆乕儕僯儍僢僋暥壔婜偱偼嵟傕弶婜偺傕偺偱丄僀僞儕傾丄僼儔儞僗丄僀儞僌儔儞僪側偳丄傎偐偺抧堟偵偁傞摨暥壔偺堚愓傛傝傕埲慜偵偝偐偺傏傞乿偲偄偆丅 丂乽偙偺抧堟偱偼丄憰恎嬶丄憿宍寍弍丄恄榖偺昤幨丄偦偟偰妝婍偲丄廳梫側弌搚偑偁傞摯孉偑暋悢偁傝丄GeiBenklosterle偼偦偺傂偲偮偩乿偲丄僥儏乕價儞僎儞戝妛偺僯僢僋丒僐僫乕僪攷巑偼愢柧偟偰偄傞丅 丂崱夞偺怴偟偄擭戙寛掕偱廳梫側偙偲偺傂偲偮偼丄婥壏偑挊偟偔掅壓偟偨戝偒側婥岓偺曄摦傛傝埲慜偵丄僪僫僂宬扟偵恖椶偑偄偨偙偲偑徹柧偝傟偨偙偲偩丅寖偟偄婥岓曄摦偑恖乆傪丄廆嫵傗妝婍傊偺婓媮傊偲岦偐傢偣偨偺偐傕偟傟側偄丅 丂僆乕儕僯儍僢僋暥壔偼僼儔儞僗丒僺儗僱乕抧曽傪拞怱偲偡傞抧堟偺媽愇婍帪戙屻婜偵懏偡傞堦暥壔偱丄扴偄庤偼僋儘儅僯儑儞恖丅儓乕儘僢僷偵偍偄偰峏怴悽偺嵟屻偺昘壨婜偱偁傞戞係昘婜偺戞侾垷娫昘婜偐傜戞俀垷娫昘婜傑偱懕偄偰偄偨丅摯孉奊夋傗挙崗側偳偑惢嶌偝傟偨偺偼僆乕儕僯儍僢僋暥壔婜偐傜偱丄摿偵桳柤側偺偼儔僗僐乕摯孉偵巆傞懡嵤側暻夋丅 丂僪僀僣撿惣晹偺摯孉偐傜偼丄俁俇丆侽侽侽擭慜偺彈惈憸傕敪尒偝傟偰偄傞丅傑偨丄俀侽侽俋擭偵傕丄摨抧堟偐傜乽栺俁俆丆侽侽侽擭慜偺僼儖乕僩乿偑敪尒偝傟偰偄傞丅側偍丄僗儘償僃僯傾偺堚愓偱敪尒偝傟偨俇侽丆侽侽侽擭慜偺崪偼丄僱傾儞僨儖僞乕儖恖偑嶌偭偨僼儖乕僩偩偲偄偆愢傕偁傞丅 仸堦晹敳悎  丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺婜娫尷掕抣壓偘僉儍儞儁乕儞傪俆寧俁侽擔偐傜俇寧侾俀擔傑偱幚巤偡傞偲敪昞偟偨丅捠忢壙奿侾丆俀侽侽墌偺偲偙傠俉侽侽墌偱斕攧偡傞丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺婜娫尷掕抣壓偘僉儍儞儁乕儞傪俆寧俁侽擔偐傜俇寧侾俀擔傑偱幚巤偡傞偲敪昞偟偨丅捠忢壙奿侾丆俀侽侽墌偺偲偙傠俉侽侽墌偱斕攧偡傞丅丂崱夞偺抣壓偘偼丄乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿偑傾僀儗儉僜僼僩僂僃傾僄儞僕僯傾儕儞僌噴偐傜俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偵堏娗偝傟偰敿擭偑宱夁偟偨偙偲傪婰擮偟偰峴側傢傟傞丅 丂傑偨丄捛壛僐儞僥儞僣戞俆抏乽傗偗偵尩偟偄岝偛偗偵暍傢傟偨摯孉乿偺攝怣傕俆寧俁侽擔偐傜幚巤偝傟傞丅 丂乽傗偗偵尩偟偄岝偛偗偵暍傢傟偨摯孉乿偼乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺僄儕傾俇丅偁偺埆柤崅偄埫埮僗僥乕僕偲側偭偰偍傝丄傒傫側偱屌傑偭偰堏摦偡傞偲柧傞偄斖埻偑峀偄偨傔曈傝偑尒偊傗偡偔側傞丅僠乕儉儚乕僋偑廳梫偲側傞僗僥乕僕偲側偭偰偄傞丅傑偨丄偍撻愼傒偺曄側惗偒暔傕搊応偡傞丅壙奿俀侽侽墌丅 仸娭楢婰帠 係乛侾俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿傪捛壛攝怣 俁乛俀俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪捛壛攝怣 俀乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪捛壛攝怣 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕 抧掙屛偵偼惗暔丄恄旈揑丂廐媑戜僄僐僣傾乕 丂堦斒岞奐偝傟偰偄側偄摯孉傪扵専偡傞僄僐僣傾乕偑俀侽擔丄旤擨巗廐朏挰暿晎偺乽帥嶳偺寠乿偱偁偭偨丅廐媑戜抧堟僄僐僣乕儕僘儉嫤夛庡嵜丅 丂帥嶳偺寠偵偼巐偮偺庡摯偑偁傝丄崱夞偼抧尦偺帺慠偵徻偟偄揷尨媊姲偝傫乮廐媑戜僄僐丒儈儏乕僕傾儉乯偲惣旜椙巌偝傫乮廐媑戜僄僐嬩妝晹乯偺埬撪偱丄擖傝岥偵嬤偔丄斾妑揑擖傝傗偡偄戞侾庡摯傪扵専偟偨丅 丂嶲壛幰偼丄悈偵偸傟偰妸傝傗偡偄抧柺偵拲堄偟側偑傜恀偭埫側摯孉傪恑傒丄娾偺寗娫傪暊偽偄偱捠傝敳偗傞側偳偟偰嵟墱晹傪栚巜偟偨丅暻柺偵枌忬偵楢側偭偨愇奃愇側偳帺慠偺憿宍旤傪妝偟傒丄抧壓悈傪偨偨偊偨旤偟偄抧掙屛偱偼丄怓慺偑戅壔偟偨摯孉惈偺惗暔傪娤嶡偟偨丅 僐僂儌儕偺揱愼昦奼戝丄暷儘僢僉乕嶳柆杒晹偺摯孉暵嵔傕 亂傾儊儕僇崌廜崙丒傾僀僟儂廈僒乕儌儞敪亃 丂暷楢朚椦栰嬊偺娭學幰偑侾俇擔柧傜偐偵偟偨偲偙傠偵傛傞偲丄摨嬊偼僐僂儌儕偺揱愼昦乽敀旲徢岓孮乮儂儚僀僩丒僲乕僘丒僔儞僪儘乕儉亖倂俶俽乯乿偺姶愼奼戝傪杊偖偨傔丄儘僢僉乕嶳柆杒晹偺崙桳椦偵偁傞摯孉傪暵嵔偡傞傛偆媮傔偰偄傞丅暷崙偱偼偙傟傑偱偵侾俋廈偱俆俆侽枩旵偺僐僂儌儕偑敀旲徢岓孮偱巰傫偩偲悇應偝傟偰偍傝丄姶愼偼惣偵岦偐偭偰奼戝偟偰偄傞丅 丂敀旲徢岓孮偼摯孉傗峼嶳偱搤柊偡傞僐僂儌儕偑偐偐傞昦婥偱丄庡偵僐僂儌儕偐傜僐僂儌儕偵揱愼偡傞丅偟偐偟姶愼僐僂儌儕傗丄巰奫偵巆懚偡傞朎巕偵摯孉垽岲壠偨偪偑愙怗偟丄偦傟傪懠偺応強偵塣傇壜擻惈傕偁傞丄偲惌晎偺壢妛幰偼寈崘偟偰偄傞丅 丂儘僢僉乕嶳柆偱偼敀旲徢岓孮偺姶愼偑傑偩尒偮偐偭偰偄側偄丅偙傟傪棟桼偵丄椦栰嬊偼儌儞僞僫廈偲傾僀僟儂廈杒晹偺崙桳椦傗僲乕僗僟僐僞丄僒僂僗僟僐僞偺椉廈偺憪尨偵偁傞摯孉偺暵嵔傗峼嶳偺憖嬈拞巭傪柦偠傞傛偆媮傔偰偄傞丅 丂椦栰嬊偺寁夋偵傛傞偲丄摯孉偺朘栤幰側偳偼墭愼彍嫀傗僐僂儌儕曐岇偺偨傔偺偦偺懠偺慬抲偺幚巤偵摨堄偡傟偽丄摯孉朘栤偺嫋壜傪怽惪偱偒傞丅摨嬊偺寁夋幚尰偵偼椦栰嬊偺抧堟戙昞偵傛傞彸擣偑昁梫偩偑丄俇寧偵傕幚尰偡傞壜擻惈偑偁傞丅 丂暷抧幙挷嵏強乮倀俽俧俽乯偵傛傞偲丄儘僢僉乕嶳柆偐傜搶偺抧堟偱偼丄俀侽侽俇擭偵僯儏乕儓乕僋廈偱嵟弶偺姶愼偑尒偮偐偭偰埲崀丄俆俆侽枩旵掱搙偺僐僂儌儕偑巰傫偱偄傞丅惌晎偺搚抧娗棟幰偼懡偔偺廈偱摯孉傪暵嵔偟偨傝丄峼嶳傪憖嬈掆巭偵偟偨傝偟偰偄傞偑丄偙傟傑偱偺偲偙傠姶愼奼戝傪梷偊傜傟偰偄側偄丅 丂倀俽俧俽偺挷嵏偵傛傞偲丄嵟傕怺崗側懪寕傪庴偗偨暷杒搶晹偱偼丄僐僂儌儕偺惗懅悢偑俉侽亾埲忋傕尭彮偟偨丅僐僂儌儕偼崺拵傪塧偲偡傞偨傔丄擾嬈嬈奅偵奞拵嬱彍偲偄偆懁柺偱壗廫壄僪儖傕偺壎塿傪傕偨傜偟偰偄傞偲悇應偝傟傞丅 仸娭楢婰帠 侾乛侾俋丂暷崙丄敀偄旲徢岓孮偱僐僂儌儕偑嵟戝俇俈侽摢巰柵  俁俢偐傜俀俢傊両 悽奅嵟屆偺暻夋傪嶣塭偟偨俁俢僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋偑僼傿儖儉斉偱嵞搊応 俁俢偐傜俀俢傊両 悽奅嵟屆偺暻夋傪嶣塭偟偨俁俢僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋偑僼傿儖儉斉偱嵞搊応丂偍傛偦俁枩俀侽侽侽擭慜偵昤偐傟偨摯孉暻夋傪弶傔偰僇儊儔偵廂傔偨偙偲偱榖戣傪屇傫偱偄傞僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋亀悽奅嵟屆偺摯孉暻夋 俁俢 朰傟傜傟偨柌偺婰壇亁丅恖椶嵟屆偺堚嶻偵弌夛偆嫽暠傪俁俢塮憸偺敆椡偲嫟偵懱尡偱偒傞摨嶌偼丄摉弶偺梊掕傪曄峏偟偰忋塮婜娫偑墑挿偝傟傞側偳丄戝偒側斀嬁傪屇傫偱偄傞嶌昳偩丅偦傫側斀嬁偵墳偊丄偙偺偨傃摨嶌偺俁俆mm僼傿儖儉斉偑俆寧侾俀擔傛傝忋塮偝傟偰偄傞丅 丂杮嶌偼撿暓偺僔儑乕償僃摯孉撪偱敪尒偝傟偨悽奅嵟屆偺暻夋偵敆偭偨僪僉儏儊儞僞儕乕偱丄僼儔儞僗惌晎偵傛偭偰尋媶幰埲奜偺棫偪擖傝偑尩廳偵嬛巭偝傟偰偄偨摯孉偺撪晹偵丄塮夋偺僇儊儔偲偟偰弶傔偰懌傪摜傒擖傟傞偙偲偵惉岟偟偨嶌昳丅娔撀傪柋傔偨僪僀僣偺嫄彔償僃儖僫乕丒僿儖僣僅乕僋偼丄梒偄崰偵尒偨儔僗僐乕暻夋偺幨恀偑帺恎偺憂嶌偺尨懱尡偵側偭偨偲岅傞偩偗偵丄偙偺嶌昳偵偐偗傞堄婥崬傒偼暲乆側傜偸傕偺偩偭偨傛偆偩丅偦偟偰崱夞丄岲昡偩偭偨俁俢斉偵懕偄偰岞奐偝傟傞偺偼丄壗偲俀俢偺俁俆mm僼傿儖儉斉丅亀僗僞乕丒僂僅乕僘 僄僺僜乕僪侾 僼傽儞僩儉丒儊僫僗 俁俢亁(岞奐拞)傗亀僞僀僞僯僢僋亁(岞奐拞)偺傛偆偵俀俢嶌昳傪僨僕僞儖俁俢壔偡傞偺偱偼側偔丄僨僕僞儖俁俢偲偟偰忋塮偝傟偰偄偨嶌昳傪怴偨偵俀俢丄偟偐傕僼傿儖儉偱忋塮偡傞偙偲偵側傞丄慡偔恀媡偺帋傒偩丅 丂娔撀帺恎偺僆儕僕僫儖僫儗乕僔儑儞偑廂榐偝傟丄擔杮岅帤枊偑偮偄偨偙偺俁俆mm僼傿儖儉斉偺岞奐偼丄嬈奅巎忋弶偺帋傒偲偟偰傕拲栚偝傟偰偄傞丅偲偄偆偺傕丄偙傟傑偱摨偠嶌昳偺俀俢斉偲俁俢斉偑暲峴偟偰岞奐偝傟傞偙偲偼偁偭偰傕丄僨僕僞儖儅僗僞乕傪怴偨偵俁俆mm僼傿儖儉偵僾儕儞僩偟偰忋塮偡傞偙偲偼堦搙傕側偐偭偨偐傜偩丅俁俢斉偱偼幚嵺偵僔儑乕償僃摯孉偺拞偵棫偭偰偄傞傛偆側椪応姶傪懱尡偡傞偙偲偑偱偒傞偑丄俁俆mm僼傿儖儉斉偱偼丄暻夋帺懱偺幙姶傗怓崌偄傪傛傝嵶偐偔丄慛柧側夋偱娤嶡偱偒傞傛偆偵側偭偰偍傝丄僼傿儖儉偺挿強偑懚暘偵妶偐偝傟偰偄傞丅 丂俀侽侾俁擭傑偱偵偼慡崙偺塮夋娰偑僨僕僞儖壔偝傟丄崱屻僼傿儖儉偱塮夋傪尒傞婡夛偼傑偡傑偡彮側偔側傞偲尵傢傟偰偄傞嶐崱丅亀悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俆mm 朰傟傜傟偨柌偺婰壇亁偼偦傫側忬嫷偵偍偄偰丄傕偆堦搙僼傿儖儉忋塮偵偮偄偰峫偊捈偡僠儍儞僗傪梌偊偰偔傟偨嶌昳偲傕尵偊傞偩傠偆丅婛偵俁俢斉傪尒偨恖傕丄俁俢偑嬯庤偱傑偩尒偰偄側偐偭偨恖傕丄偙偺婡夛偵寑応偱娪徿偟偰傒偰偼偄偐偑偩傠偆偐丅 仸娭楢婰帠 俁乛俀丂摯寠俁俢塮夋乽悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俢乿丄悽奅嵟屆偺彈惈婍暻夋傕嶣塭 侾乛俈丂摯寠俁俢塮夋乽悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俢乿偑慡暷塮夋斸昡壠嫤夛徿庴徿 僂僅儞僶僢僩偺慶愭偼庽忋偵偄偨丄怴庬壔愇傪敪尒 僆乕僗僩儔儕傾 亂僆乕僗僩儔儕傾楢朚丒僯儏乕僒僂僗僂僃乕儖僘廈僔僪僯乕敪亃 丂僆乕僗僩儔儕傾屌桳偺桳戃椶僂僅儞僶僢僩偺慶愭偼栺侾俆侽侽枩擭慜丄栘偺忋偱曢傜偟偰偄偨丅 丂崑僯儏乕僒僂僗僂僃乕儖僘戝妛乮University of New South Wales乯偺僇儗儞丒僽儔僢僋乮Karen Black乯巵偑侾侽擔敪昞偟偨偲偙傠偵傛傞偲丄偙偺僸僣僕傎偳偺戝偒偝偺怴庬偺桳戃椶乽僯儞僶僪儞乮Nimbadon乯乿偼悇掕懱廳俈侽僉儘偱丄庽忋偱惗妶偡傞桳戃椶偲偟偰偼悽奅嵟戝偩偲偄偆丅 丂乽僯儞僶僪儞乿偺壔愇偼丄僋僀乕儞僘儔儞僪乮Queensland乯廈偵偁傞悽奅堚嶻儕僶乕僘儕乕乮Riversleigh乯抧堟偺摯孉撪偱丄曐懚忬懺偺椙偄摢奧崪偲崪奿偑暋悢尒偮偐偭偨丅僨傿僾儘僩僪儞偺拠娫偱丄尰惗庬偱偼僂僅儞僶僢僩偵嵟傕嬤偄偲偄偆丅 丂俀侽侾侽擭偵敪尒偝傟偨摯孉偼侾俆侽侽枩擭慜偺傕偺偱丄憪栘偵暍傢傟偨擖傝岥偐傜岆偭偰揮棊偟偨摦暔偨偪偺傕偺偲傒傜傟傞壔愇偑婔偮傕尒偮偐偭偰偄傞丅偙偺摯孉偵偼丄栘乆偑暍偄斏傞壏抔側婥岓偐傜彊乆偵姡憞偑恑傫偱偄偭偨僆乕僗僩儔儕傾偵偍偗傞摦怉暔偺恑壔巎傪夝偒柧偐偡忋偱丄廳梫側壢妛揑壙抣偑偁傞偲尒傜傟偰偄傞丅  丂僉儍僲儞姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俹倧倵倕倰俽倛倧倲 俢俀侽乿偑俆寧侾侽擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僉儍僲儞姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俹倧倵倕倰俽倛倧倲 俢俀侽乿偑俆寧侾侽擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俹倧倵倕倰俽倛倧倲 俢侾侽乿偺屻宲婡丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺侾侽倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴椻巇條亅侾侽亷偲偄偆曐岇惈擻偼曄傢傜側偄偑丄懴棊壓徴寕偑侾丏俀俀倣→侾丏俆倣偲傗傗嫮壔偝傟偨丅桳岠夋慺悢偼栺侾俀侾侽枩夋慺偲曄傢傜偢丅 丂戝偒側曄峏揰偼丄娵傃傪懷傃偨傕偺偐傜僗僋僄傾宆傊偺僨僓僀儞曄峏丄俧俹俽婡擻偺捛壛側偳丅庢傝姺偊壜擻側僼儘儞僩僇僶乕偺攑巭丄僔儑儖僟乕僗僩儔僢僾側偳偑暿攧傝偵側偭偨暘丄壙奿傕侾俉丆侽侽侽墌埲忋埨偔側偭偨丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僽儖乕偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀俇,俀俀侽墌乣乯丅 僉儍僲儞惢乽PowerShot乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

僐僂儌儕俀庬弨愨柵婋湝庬 丂導偑俁寧偵敪峴偟偨怴偟偄儗僢僪僨乕僞僽僢僋偱丄僉僋僈僔儔僐僂儌儕偲儌儌僕儘僐僂儌儕偺俀庬偑弶傔偰弨愨柵婋湝庬偲偟偰巜掕偝傟偨丅偄偢傟傕娐嫬徣偺儗僢僪僨乕僞僽僢僋偺懳徾奜偩偑丄埨慡忋偺棟桼偱丄偡傒偐偲側傞杊嬻崍偺晻嵔傗杽傔栠偟偑恑傔傜傟偰偄傞偙偲偐傜丄乽懚懕婎斦偑惼庛乿偲敾抐偝傟偨丅 丂僉僋僈僔儔僐僂儌儕偼懱挿栺俈僙儞僠偲戝宆偱丄旲偑媏偺壴偵尒偊傞偙偲偑柤慜偺桼棃丅儌儌僕儘僐僂儌儕偼懱挿係乣俇僙儞僠偱丄懢傕傕偑敀偄偙偲偐傜丄偦偺柤偑晅偄偨丅偲傕偵崙撪慡堟偱惗懅偟偰偍傝丄杊嬻崍傗摯孉傪拫娫偺塀傟壠傗搤柊応強偲偟偰偄傞丅 丂杊嬻崍偺埨慡懳嶔偺摦偒偼丄幁帣搰巗偱俀侽侽俆擭係寧丄杊嬻崍愓偲傒傜傟傞墶寠偵擖偭偨抝巕拞妛惗係恖偑堦巁壔扽慺拞撆偱巰朣偟偨帠屘傪偒偭偐偗偵丄慡崙偱峀傑偭偨丅 導搒巗寁夋壽偵傛傞偲丄杊嬻崍側偳傪娷傓導撪偺摿庩抧壓崍偼侾侽擭枛偺帪揰偱俈俈俈偐強偁偭偨偑丄偙偺偆偪彮側偔偲傕俁俁偐強偱丄俁寧枛傑偱偵擖傝岥偺晻嵔傗杽傔栠偟偑峴傢傟偨偲偄偆丅 丂導偺儗僢僪僨乕僞僽僢僋曇廤埾堳夛偺暃埾堳挿傪柋傔偨挿嶈彈巕抁戝旕忢嬑島巘偺徏旜岞懃偝傫乮俇侾乯偼乽埨慡懳嶔偼戝帠偩偑丄杊嬻崍偼僐僂儌儕偺婱廳側惗懅応強偵傕側偭偰偄傞丅崱夞偺巜掕偱丄晻嵔偟偨擖傝岥偵僐僂儌儕偑弌擖傝偱偒傞彫偝側寠傪愝偗傞側偳丄栰惗摦暔傊偺攝椂傗棟夝偑恑傔偽乿偲榖偟偰偄傞丅 旐嵭俁導丄娤岝暅妶偵庤偛偨偊 丂娾庤丄媨忛丄暉搰偺旐嵭俁導偺娤岝偵暅挷偺挍偟偑弌偰偄傞丅嶐擭偺戝宆楢媥拞偵斾傋丄娤岝媞悢偑俆攞偵憹偊偨偲偙傠傕偁傝丄娭學幰偼乽恔嵭慜偵偼媦偽側偄偑丄庤墳偊傪姶偠偰偄傞乿偲偟偰偄傞丅 丂巗偺堦晹偑寈夲嬫堟側偳偵堦帪巜掕偝傟偨暉搰導揷懞巗丅栺俇侽侽儊乕僩儖偵傢偨偭偰忂擕摯偑懕偔乽偁傇偔傑摯乿偱偼慜擭摨婜斾俆攞偺俉俉俀俉恖偑朘傟偨丅偦傟偱傕恔嵭慜偺敿暘掱搙偩偑丄娗棟帠柋強偺惵栘嵷乆偝傫偼乽曻幩慄検偵偮偄偰偺栤偄崌傢偣偼彊乆偵尭傝丄崱偼侾廡娫偵悢審偩偗丅崱屻傕曻幩慄検偑掅偄偙偲傪俹俼偟偰偄偒偨偄乿偲惡傪抏傑偣偨丅 丂摨導娤岝岎棳壽偼乽暉搰偺娤岝偼夞暅孹岦偑懕偄偰偄傞丅恔嵭慜偺悈弨傪憗偔夞暅偟丄暉搰偺枺椡傪懡偔偺恖偵抦偭偰傎偟偄乿偲偟偰偄傞丅 仸堦晹敳悎 愇揷妛寍堳偑攷巑崋庢摼丂廐媑戜偺僐僂儌儕惗懺尋媶偱 丂廐媑戜壢妛攷暔娰偺妛寍堳偱丄嶳岥戝妛棟岺妛尋媶壢偺愇揷杻棦偝傫乮俁俁乯偑偙偺傎偳丄廐媑戜抧堟偱偺俋擭娫偵媦傇僐僂儌儕尋媶偺惉壥傪榑暥偵傑偲傔丄攷巑崋傪庢摼偟偨丅 丂榑暥偺僞僀僩儖偼乽廐媑戜偵偍偗傞僥儞僌僐僂儌儕偲僉僋僈僔儔僐僂儌儕偺惗懺妛揑尋媶乿丅僥儞僌僐僂儌儕偼丄搶傾僕傾傪拞怱偵崙撪偵傕峀偔暘晍丅堦曽偱傑偲傑偭偨摢悢偱偼尒偮偐傜偢丄惗懺偼晄柧側揰偑懡偐偭偨偑丄弔偵偩偗摯孉偵廤抍偱擖傞偲偺曬崘偑偁傝丄愇揷偝傫偼嶳岥戝偺妛惗偲嫟摨偱丄俀侽侽俀擭偐傜寧偛偲偺摯孉撪偺屄懱悢挷嵏傪巒傔偨丅 丂曔妉偟偨僥儞僌僐僂儌儕偺庤庱偵昗幆偲側傞僶儞僪傪偮偗偰曻偟丄寧偵侾夞嵞曔妉偡傞乽僶儞僨傿儞僌挷嵏乿傪俁偮偺摯孉偱幚巤丅係俋俀摢偵僶儞僪傪晅偗丄俈俈侽夞偵傢偨偭偰嵞曔妉偟偨丅 摯孉撪偵偄傞屄懱悢偺寧偛偲偺悇堏傪尒傞偲丄係寧偵嵟懡偲側傞偙偲偑敾柧丅偦傟埲奜偺帪婜偵偳偙偱夁偛偟偰偄丂傞偺偐傪挷傋傞偨傔丄僙儞僒乕僇儊儔傪愝抲偟偰栭娫偵嶣塭偟偨偲偙傠丄侾侽寧偵怷椦撪偱塧傪偲傞條巕偑妋擣偝傟丄惗懺偺堦晹偑柧傜偐偵側偭偨丅 曄傢傜偸恄旈偺悽奅丂棿愹摯傑偮傝奐嵜 丂娾愹挰偺弔偺峆椺僀儀儞僩丄棿愹摯傑偮傝乮幚峴埾庡嵜乯偼係丄俆偺椉擔丄摨挰娾愹偺棿愹摯墍抧偱奐偐傟偨丅摨摯挰塩俆侽廃擭偩偭偨嶐擭偼恔嵭偺偨傔拞巭偲側傝丄俀擭傇傝偵暅妶丅導撪奜偐傜戝惃偺娤岝媞偑朘傟丄恄旈偺悽奅傪枮媔偟偨丅 丂俆擔偼墍抧摿愝僗僥乕僕偱儊乕儞僀儀儞僩偺岦挰偝傫偝梮傝丄拞栰幍摢晳側偳偺嫿搚寍擻偑斺業偝傟丄抧応嶻昳偺乽棿愹摯偺悈乿乽娾愹偺傓儓乕僌儖僩乿側偳偑棃応幰偵悢検尷掕偱柍椏攝晍偝傟偨丅 丂擔杮嶰戝忂擕摯偺堦偮偱崙巜掕揤慠婰擮暔偺棿愹摯丅娤岝媞傜偼師乆偲擖摯偟丄抧掙屛偱偺幨恀嶣塭側偳傪妝偟傫偩丅 丂晇晈偱朘傟偨搶嫗搒偺堸怘揦宱塩懞堜恀師榊偝傫乮俆俋乯偼乽旐嵭幰傪亀暅嫽幰亁偲慜岦偒偵屇傋傞傛偆偵丄娾庤偑曄傢偭偰偔傟傟偽乿偲婅偭偨丅 摯寠扵専儚傽乕偡偛偄丂嫗扥攇丒幙巙忇擕摯弔嵳傝 丂晎撪桞堦偺忂擕摯偑偁傞嫗扥攇挰幙巙偺幙巙忇擕摯岞墍偱係擔丄峆椺偺乽弔嵳傝乿偑奐偐傟丄壠懓楢傟傜偑恄旈揑側宨怓偑峀偑傞摯寠傪扵専偟偨丅 丂忂擕摯偼慡挿栺俆俀儊乕僩儖偱丄怺偝偼栺俀俆儊乕僩儖偁傞丅弔嵳傝偼枅擭僑乕儖僨儞僂僀乕僋偵嵜偟偰偍傝丄嫗嶃恄側偳偐傜悢昐恖偑朘傟傞丅 丂偙偺擔偼屵慜拞偐傜塉偲側偭偨偑丄棃応幰偑懕乆偲摯撪傪尒妛偟偨丅搑拞偵偁傞崅偝栺侾侽儊乕僩儖偺悅捈偺奒抜偱偼丄懌偑偡偔傫偱堷偒曉偡恖傕偄偨偑丄嵟屻傑偱曕偒偒偭偨巕偳傕偵乽婃挘偭偨偹乿偲惡傪妡偗傞曐岇幰偺巔傕偁偭偨丅 丂岞墍撪偱偼丄抧尦偱嵦傟偨嶳嵷偺揤傉傜傗偆偳傫偺壆戜丄掁傝杧偱偺僯僕儅僗掁傝傕偁傝丄偵偓傢偭偰偄偨丅 揤嬻摯丗忂擕摯偵乽桳柤暓憸乿埨抲丂嶰廳挰偵姰惉丄偁偡僆乕僾儞 丂崙撪偺桳柤暓憸暅崗斉俇懱傪埨抲偟偨摯孉乽揤嬻摯乿偑丄朙屻戝栰巗嶰廳挰拞捗棷偺堫愊悈拞忂擕摯偵姰惉偟偨丅俀俉擔偼柍椏偱屵慜侾侾帪敿偲屵屻侾帪敿丄暿晎巗偺嶰枴慄憈幰丄楅栘棙巬偝傫偺墘憈傕偁傞丅 丂戜榩偺庒庤岺寍嶌壠偑戜榩僸僲僉偱撧椙丒嫽暉帥偺垻廋梾憸傗摨丒墌惉帥偺戝擔擛棃憸乮偄偢傟傕崙曮乯側偳傪惂嶌丅乽擔杮暥壔傪抦傞偒偭偐偗偵乿乮惵徏慞曘巟攝恖乯偲嶐壞偐傜弨旛偟偰偒偨丅 丂惓幃僆乕僾儞偼俀俋擔偱攓娤椏偼俆侽侽墌丅崙撪嵟戝偺悈拞忂擕摯偼擖応椏侾俀侽侽墌丅屵慜俋帪乣屵屻俆帪丅摨忂擕摯侽俋俈係亅俀俇亅俀係俇俉丅  丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃俀侽乿偑係寧俀侽擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃俀侽乿偑係寧俀侽擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃侾侽乿偺屻宲婡丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄杊恛乮俆媺乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偺曐岇惈擻偺傎偐丄桳岠夋慺悢傗撪憻僼儔僢僔儏桳岠嫍棧側偳偺傎偲傫偳偺婡擻偑偦偺傑傑堷偒宲偑傟偰偄傞丅 丂桞堦僌儗乕僪傾僢僾偟偨偲巚傢傟傞婡擻偼丄夋幙偺楎壔傪梷偊偮偮俉攞傑偱偺僘乕儉偩偑丄摯撪偱偼昁梫側偄丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僽儖乕丒僺儞僋丒僽儔僢僋偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀俇丆俋侽侽墌乣乯丅 僜僯乕惢乽僒僀僶乕僔儑僢僩乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

嶳岥丒廐媑戜丂怴庬丠偺僐僂儌儕壔愇敪尒 丂嶳岥戝妛偼侾俋擔丄嶳岥導旤擨巗廐朏挰廐媑偺僇儖僗僩抧堟乽廐媑戜乿偺摯孉偱丄摨戝棟妛晹偑敪尒偟偨戝検偺僐僂儌儕偺壔愇偺堦晹偵偮偄偰怴庬偺壜擻惈偑偁傞偲敪昞偟偨丅崱屻妛弍帍側偳偵敪昞偡傞梊掕丅 丂暯惉侾俋乣俀俁擭偺挷嵏偱挷嵏抍挿傪柋傔偨徏懞悷巕尦弝嫵庼偵傛傞偲丄壔愇偼戝宆偺僥儞僌僐僂儌儕偺堦庬偱丄愨柵庬偲傒傜傟傞丅壔愇偼柍柤寠乮傓傒傚偆偁側乯偲偄傢傟傞摯孉偺擖傝岥偵嬤偄栺侾侽枩擭偐傜侾俆枩擭慜偺抧憌偐傜尒偮偐偭偨丅 丂徏懞尦弝嫵庼偵傛傞偲丄乽旘隳偡傞僐僂儌儕偼恎懱傪寉偔偡傞偨傔崪偵娷傑傟傞僇儖僔僂儉検偑斾妑揑彮側偄丅偙偺偨傔崪偑暘夝偝傟偰偟傑偄丄弌搚偡傞壔愇偼斾妑揑戝偒側忋榬崪偑傎偲傫偳乿偲偄偆丅 丂偲偙傠偑丄崱夞敪尒偝傟偨壔愇傪娷傫偩抧憌偼擲搚幙偱丄岤偄愇奃娾偺憌偵暍傢傟丄奜婥偲偺愙怗偑彮側偐偭偨偨傔丄乽壓妠崪傗摢崪側偳偑傎傏姰慡側宍偱敪尒偝傟丄戝曄捒偟偄乿乮徏懞尦弝嫵庼乯偲偄偆丅 丂壔愇偼丄尰嵼偺僥儞僌僐僂儌儕傛傝堦夞傝戝偒偔丄偁偛傗帟偑敪払偟偰偄傞偙偲偐傜峛拵椶傪怘傋偰偄偨偺偱偼側偄偐偲傒傜傟傞丅 丂徏懞尦弝嫵庼偼乽廐媑戜偼戝棨偐傜擔杮偵搉棃偡傞儖乕僩偺岎揰偵摉偨傞丅崱夞偺敪尒偼丄傎偲傫偳夝柧偝傟偰偄側偄僐僂儌儕椶偺搉棃儖乕僩夝柧偵栶棫偮乿偲榖偟偰偄傞丅 旛拁悈丗乽柤悈偺棦乿偑摯愳拞偵侾俁俀杮傪憽傞 丂儈僱儔儖僂僆乕僞乕夛幮乽柤悈偺棦乿乮幵扟寬嶰幮挿乯亖揤愳懞摯愳亖偑丄摨懞棫摯愳拞乮怷浉晀旻峑挿丄侾俇恖乯偵丄乽偛傠偛傠悈乿侾俁俀杮傪旛拁悈偲偟偰憽偭偨丅乽偛傠偛傠悈乿偼摯愳偺忂擕摯偐傜桸偄偰偍傝丄摨幮偑嵦悈偟偰斕攧丅摯愳桸悈孮偼娐嫬徣乽擔杮柤悈昐慖乿偵擖偭偰偄傞丅  丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞係抏乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿傪丄係寧俀俆擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞係抏乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿傪丄係寧俀俆擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅丂乽憡摉傂偹偔傟偨屆戙惗暔偺壔愇応乿偼丄乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺僄儕傾俆丅僆僆僩僇僎偑搊応偡傞丅壙奿俀侽侽墌丅 仸娭楢婰帠 俁乛俀俉丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪捛壛攝怣 俀乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪捛壛攝怣 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕 尨巒偺摯孉偱栻嵻懴惈嬠傪敪尒 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂傾儊儕僇丄僯儏乕儊僉僔僐廈偵偁傞枹奐偺摯孉偺墱偱丄尰戙偺峈惗暔幙偑岠偐側偄僶僋僥儕傾偑侾侽侽庬嬤偔敪尒偝傟偨丅 丂尒偮偐偭偨僶僋僥儕傾偼丄抧壓栺係俉俈儊乕僩儖偵偁傞娾愇偱偱偒偨儗僠儏僊傾摯孉偺暻傪暍偭偰偄傞丅嵟嬤傑偱丄偙傟傜偺旝惗暔偼恖娫傗峈惗暔幙偲愙偡傞偙偲側偔夁偛偟偰偒偨丅 丂偙偺摯孉偼係侽侽枩乣俈侽侽枩擭慜偵丄暘岤偄僪乕儉忬偺娾愇偵傛偭偰奜奅偐傜妘愨偝傟偨忬懺偲側偭偨丅棳傟崬傓悈偑摯孉怺晹偵摓払偡傞偵偼栺1枩擭偺帪娫傪梫偡傞丅偟偨偑偭偰丄摯孉撪偺惗暔偑尰戙偺堛栻昳偲愙怗偡傞婡夛偼傑偭偨偔側偐偭偨丅 丂摯孉偱尒偮偐偭偨僶僋僥儕傾偼丄恖娫偵偼姶愼偟側偄傕偺偺丄嵟怴偺崌惉栻嵻傪娷傓暋悢僋儔僗偺峈惗暔幙偵懴惈傪帩偮乮峈惗暔幙偼嶌梡婡彉傗壔妛峔憿偵傛偭偰偄偔偮偐偺僋儔僗偵暘椶偝傟傞乯丅崱夞偺敪尒偼丄栻嵻懴惈幘姵偑弌尰偡傞巇慻傒傪夝柧偡傞偨傔偺嫽枴怺偄庤偑偐傝偲側傞傕偺偩丅 丂乽椪彴旝惗暔妛幰偨偪偼挿擭摢傪擸傑偣偰偒偨丅怴偨側峈惗暔幙傪昦堾偵搳擖偡傞偲丄悢僇寧乣悢擭埲撪偲偄偆抁婜娫偺偆偪偵昁偢懴惈偑弌尰偡傞乿偲僇僫僟丄僆儞僞儕僆廈偵偁傞儅僢僋儅僗僞乕戝妛偺壔妛惗暔妛幰偱丄崱夞偺尋媶傪棪偄偨僕僃儕乕丒儔僀僩乮Gerry Wright乯巵偼榖偡丅 丂乽偙偺懴惈偑偳偙偐傜棃傞偺偐偼丄崱側偍戝偒側撲偩丅偙傟傑偱懠偺僶僋僥儕傾丄偡側傢偪昁偢偟傕昦婥傪堷偒婲偙偝側偄僶僋僥儕傾偵娭偟偰偼丄傎偲傫偳扤傕栚傪岦偗傞偙偲傪峫偊側偐偭偨乿丅 仧奼戝偡傞"僗乕僷乕僶僌"偺栤戣 丂儗僠儏僊傾摯孉偼丄僇乕儖僘僶僢僪摯孉孮崙棫岞墍偱嵟傕怺偔丄嵟傕峀偄摯孉偺侾偮偩丅抧恾壔偝傟偰偄傞宱楬偺憤墑挿偼彮側偔偲傕俀侽俋僉儘偵媦傃丄妋擣偝傟偰偄傞尷傝偱偼悽奅偱俈斣栚偵挿偄摯孉偲偟偰傕抦傜傟傞丅 丂侾俋俉係擭丄摯孉扵尟壠偨偪偑嵱愇偩傜偗偺屆偄嵦孈岯傪孈傝巒傔丄帠慜偺梊應偳偍傝偦偙偵摯孉偺擖岥傪敪尒偟偨丅侾俋俉俇擭偵偼擖岥偑奐偐傟丄抧媴忋偱恖椶偑懌傪摜傒擖傟偨偙偲偺側偄嵟屻偺娐嫬偺侾偮偑巔傪尰偟偨丅 傾儊儕僇偺崙棫岞墍嬊偼摯孉傊偺棫偪擖傝傪尩偟偔惂尷偟偰偄傞偑丄俀侽侽俉擭偐傜偼僲乕僓儞丒働儞僞僢僉乕戝妛偺抧幙旝惗暔妛幰僿僀僛儖丒僶乕僩儞乮Hazel Barton乯巵偺僠乕儉偑丄旝惗暔偺僒儞僾儖嵦庢偺偨傔偺棫偪擖傝傪嫋壜偝傟偰偄傞丅 丂乽僶乕僩儞巵偼丄柧傜偐偵恖娫偑偦傟傑偱怗傟偨偙偲偺側偄応強傪慖傫偱僒儞僾儖傪嵦庢偟偨丅偁傑傝偵庤偮偐偢偺偨傔丄扤偐偑曕偄偨偲偙傠偼偡傋偰尒傟偽傢偐傞丅僒儞僾儖傪嵦庢偟偨応強偺偄偢傟偐偑丄抧昞偺暔幙偵傛偭偰桳堄側塭嬁傪庴偗偰偄傞偲偼傑偢峫偊傜傟側偄乿偲儔僀僩巵偼弎傋偰偄傞丅 丂僶乕僩儞巵偼摯孉偺暻偵堢偭偰偄偨僶僋僥儕傾偺岤偄憌丄僶僀僆僼傿儖儉乮嬠枌乯傪嶍傝庢傝丄偦傟傪儔僀僩巵偺尋媶幒偵帩偪崬傫偩丅儔僀僩巵偺僠乕儉偼3擭傪偐偗偰僒儞僾儖傪挷嵏偟丄峈惗暔幙懴惈偺桳柍傪妋擣偟偨丅 丂昦尨僶僋僥儕傾偺拞偵偼丄悢廫僋儔僗偁傞峈惗暔幙偺懡偔偵懴惈傪帩偮傕偺偑媫憹偟偰偄傞丅偟偽偟偽"僗乕僷乕僶僌"偲屇偽傟傞偙偺傛偆側嬠姅偼丄揤慠偍傛傃恖岺崌惉偺峈惗暔幙傪柍岠壔偟偨傝丄怘傋偨傝丄僽儘僢僋偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞丅 丂僗乕僷乕僶僌偼昦堾傗杚抺応側偳丄峈惗暔幙傪懡梡偡傞応強偵偼傎傏妋幚偵弌尰偡傞丅偙偺傛偆側娐嫬偱偼嫮偄恑壔埑偑偐偐傞偨傔丄旝惗暔偼抁婜娫偱暋悢栻嵻傊偺懴惈傪妉摼偡傞丅 丂偟偐偟丄懴惈偑偳偺傛偆偵妉摼偝傟傞偺偐偼栵夘側撲偩偲儔僀僩巵偼尵偆丅峈惗暔幙偵掞峈偡傞堚揱巕偺桪埵惈偑惗偠傞傑偱偵偼悢愮乣悢昐枩擭偺帪娫偑偐偐傞偙偲偑尋媶偵傛偭偰帵嵈偝傟偰偄傞偨傔偩丅 丂僶僋僥儕傾偼捠忢丄摨偠娐嫬撪偵偄傞懠偺僶僋僥儕傾偲偺娫偱堚揱巕偺岎姺丄庴偗庢傝丄扗庢傪峴偭偰偍傝丄撲傪夝偔僇僊偼偦偙偵偁傞偺偐傕偟傟側偄丅偙偺偙偲偐傜丄旝惗暔妛幰偺懡偔偼丄懴惈堚揱巕偼屆戙偐傜懚嵼偟偰偍傝丄旕昦尨惈僶僋僥儕傾偼偦偆偟偨堚揱巕偺嫄戝側"旛拁屔"偲偟偰丄昦尨惈僶僋僥儕傾偵堚揱巕傪堏偡摥偒傪偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅 仧懡條側懴惈堚揱巕 丂儔僀僩巵偺僠乕儉偼丄摯孉偐傜嵦庢偝傟偨僶僋僥儕傾俆侽侽庬偺暘棧偵惉岟偟偨偑丄偦偺偆偪攟抧偱堢偪丄俀俇庬椶偺峈惗暔幙偵懳偡傞懴惈傪帋尡偱偒偨傕偺偼俋俁庬偺傒偩偭偨丅 丂偙偺俋俁庬偺偆偪丄栺俈侽亾偑俁乣係僋儔僗偺峈惗暔幙偵懴惈傪帩偭偰偄偨丅偙傟傜嬠姅偺偆偪俁偮偼丄扽醩徢傪堷偒婲偙偡夎朎傪宍惉偡傞僶僋僥儕傾偲墦偄椶墢娭學偵偁傝丄俀俇庬椶偺峈惗暔幙偺偆偪侾係庬椶偵懴惈傪帩偭偰偄偨丅 丂乽惓捈側偲偙傠丄偙傟傎偳懡條側堚揱巕偑偙傟傎偳庬椶偺堎側傞峈惗暔幙偵懴惈傪帩偮偲偼梊憐偟偰偄側偐偭偨乿偲儔僀僩巵偼弎傋偰偄傞丅 仧峈惗暔幙偲懴惈丄偳偪傜偑愭偐 丂僽儕僥傿僢僔儏丒僐儘儞價傾戝妛乮UBC乯偺挊柤側旝惗暔妛幰偱偁傞僕儏儕傾儞丒僨僀價乕僘乮Julian Davies乯巵偼丄僶僋僥儕傾嬠姅傪堎幙側娐嫬偐傜幚尡幒偵堏偟偰攟梴偟偨寢壥丄峈惗暔幙偵懴惈偺偁傞堚揱巕偑傒傜傟偨偲偄偆偙偲偼丄杮棃偼峈惗暔幙偲愴偆偨傔偵敪払偟偨偺偱偼側偄堚揱巕偑傕偨傜偟偨嬼慠偺暃嶻暔偐傕偟傟側偄偲巜揈偡傞丅僨僀價乕僘巵偼崱夞偺尋媶偵偼嶲壛偟偰偄側偄丅乽偙偺寢壥偼丄峈惗暔幙懴惈傪帩偮堚揱巕偑旕忢偵屆偄傕偺偱偁傞偙偲傪帵偟偰偼偄傞偑丄偦傟偑側偤昦堾偵擖傝崬傓偺偐傪愢柧偟偰偼偄側偄乿丅 丂僞僼僣戝妛堛妛晹偺撪壢堛丒旝惗暔妛幰偱丄摨偠偔尋媶偵偼嶲壛偟偰偄側偄僗僠儏傾乕僩丒儕乕價乕乮Stuart Levy乯巵傕師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅乽偙傟偼僯儚僩儕偑愭偐棏偑愭偐偲偄偆栤戣偩丅旝惗暔偼傑偢峈惗暔幙傪嶌傝弌偟丄偦偺屻偵懴惈偑敪払偟偨偺偐丄偁傞偄偼偦偺媡側偺偐乿丅摯孉偵惗懅偡傞僶僋僥儕傾偺応崌丄旝惗暔摨巑偑嫞憟偟偁偆乽壔妛愴乿偺堦娐偲偟偰丄揤慠偺峈惗暔幙偑惗傒弌偝傟傞壜擻惈傕峫偊傜傟傞偲偄偆丅 丂崱夞偺尋媶惉壥偼丄係寧侾侾擔晅偱乽PLoS ONE乿帍偵敪昞偝傟偨丅  丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係係崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘俆俀儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅 丂擔杮摯孉妛夛偺働僀價儞僌忣曬帍乽働僀價儞僌僕儍乕僫儖乿偺戞係係崋偑敪峴偝傟偨丅俙係僒僀僘俆俀儁乕僕丅俇侽侽墌乮惻崬乛擔杮摯孉妛夛乆堳偵偼憲晅乯丅丂栚師悢偼俆係儁乕僕偲側偭偰偄傞偑丄擔杮摯孉妛夛偺堄岦偵傛傝丄俀儁乕僕寚懝偲偄偆宍偵側偭偰偄傞丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丒僌儔價傾 丒僗儁儗僆僯儏乕僗 丒僀儀儞僩僇儗儞僟乕 丒擔杮摯孉妛夛戞俁俈夞戝夛乮暉壀戝夛乯戝夛曬崘媦傃島墘梫巪廤 丒拞崙廳宑巗乽枩忎岯乿挷嵏曬崘 丒廽両俠俠倀侾侽廃擭攷棗夛丂侾擔偩偗偺摯孉攷棗夛 丒僼儔儞僗媦傃儓乕儘僢僷偺愇奃摯孉抧恔旐奞偺尋媶尰忬 丒擔杮偺娤岝摯亅俁俇乮慣掕孉乯 丒抧掙偱帺枬偺寠憰旛 丒俵俤俽俽俁嶲壛曬崘 丒撿暓僾儘償傽儞僗偺摯孉亅侾俀 丒摯孉彂愋徯夘 丒僾儘僕僃僋僩儃乕僪 丒妛夛偐傜偺偍抦傜偣 丂擔杮摯孉妛夛夛堳埲奜偺峸撉婓朷幰偼丄働僀價儞僌僕儍乕僫儖曇廤晹caving_journal@cj.dojin.com傑偱丅掕婜峸撉擭俁嶜暘俀俈侽侽墌傕壜擻丅僕儏儞僋摪彂揦抮戃杮揦丄俷俢俛俷倃 俙俶俶俤倃揦乮忋栰乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偲僗僉乕偺揦乮崅揷攏応乯丄僇儌僔僇僗億乕僣丂嶳偺揦丒墶昹揦丄棾儢娾摯乮昹徏乯丄傑偊偪傖傫偹偭偲乣傛傠偢斕攧乣乮僆儞儔僀儞僔儑僢僾乯丄抧俼尦乮捈愙斕攧乯偱傕峸擖壜擻丅 侾侽侽枩擭慜偵壩傪巊梡偐 尨恖偑撿傾偺摯孉撪偱 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂傢傟傢傟恖椶偺慶愭偑偄偮偐傜壩傪巊偄巒傔偨偐丄挿擭偺榑憟懳徾偲側偭偰偄傞偑丄撿傾僼儕僇嫟榓崙偺摯孉撪偱栺侾侽侽枩擭慜偵婛偵壩傪巊偭偰偄偨偙偲傪帵嵈偡傞妋偐側徹嫆偑尒偮偐偭偨偲偺怴偟偄尋媶寢壥偑敪昞偝傟偨丅 丂榑暥傪敪昞偟偨尋媶幰偵傛傟偽丄撿傾偺儚儞僟乕儚乕僋摯孉偱奃偲從偄偨崪偑尒偮偐傝丄摯孉撪偱偟偽偟偽壩傪巊偭偰偄偨偙偲偑偆偐偑傢傟傞偲偄偆丅 丂偙傟傑偱挿擭偺榑憟偺夁掱偱偼丄栺侾俆侽枩擭慜偵偝偐偺傏傞徹嫆偑偁傞偲庡挘偡傞尋媶幰傕偄傞偟丄傕偭偲憗婜偵壩傪巊偭偰偄偨偐傕偟傟偢丄偦傟偑擼傪戝偒偔偡傞恑壔偺堦曕偩偭偨偲榑偠傞尋媶幰傕偄傞丅偟偐偟丄偙傟偼僩儕僢僉乕側栤戣偩丅偨偲偊屆偄帪戙偵壩偑巊傢傟偨徹嫆偑偁偭偰傕丄偙傟偑扨側傞栰壩偱偼側偄偲偳偆傗偭偰寢榑偱偒傞偺偐丄偲偄偆媈栤偑巆傞偐傜偩丅 丂儃僗僩儞戝妛偺僼儔儞僙僗僐丒儀儖僫巵偼暷壢妛傾僇僨儈乕婭梫偵宖嵹偡傞嫟摨榑暥偱丄儚儞僟乕儚乕僋摯孉撪偱恖娫偺慶愭偑壩傪巊偭偨偙偲傪帵偡乽偐側傝桳椡側徹嫆乿偑偁傞偲弎傋偰偄傞丅 丂偁傞愱栧壠偼丄偙偺怴敪尒偵偮偄偰丄嬤偔偱偙傟傑偱敪尒偝傟偰偄偨傎傏摨偠帪戙偺堚暔偲暪偣偰専摙偡傋偒偩偲弎傋偨丅從偐傟偨崪偼儚儞僟乕儚乕僋摯孉偐傜墦偔側偄僗儚乕僩僋儔儞僘摯孉偱傕敪尒偝傟偰偍傝丄俀偮偺応強偱偺敪尒偼丄偳偪傜偐堦偮偺応強偱偺敪尒傛傝傕桳椡側崻嫆偵側傞偲僂傿儕傾儉僘丒僇儗僢僕偺傾儞丒僗僉僫乕巵偼巜揈偡傞丅摨巵偼崱夞偺怴尋媶偵嶲壛偟偰偄側偄丅 丂暿偺愱栧壠偱摨偠偔尋媶偵嶲壛偟偰偄側偄僆儔儞僟丒儔僀僨儞戝妛偺僂傿儖丒儗乕僽儗乕僋僗巵偼揹巕儊乕儖偱丄怴尋媶偼乽妋屌偨傞乿徹嫆傪採嫙偟偰偄側偄偑丄傢傟傢傟偺慶愭偑摉帪丄偦偙偱壩傪巊偭偰偄偨偙偲傪帵嵈偟偰偄傞偲岅偭偨丅 丂尋媶榑暥偺幏昅幰偱偁傞僩儘儞僩戝妛偺儅僀働儖丒僠僃僀僓儞巵偼丄傢傟傢傟偺慶愭偼嫲傜偔丄壩傪棙梡偡傞偨傔丄帺慠偵敪惗偟偨墛偐傜堷壩偟偨儌僲傪帩偪崬傫偩偺偩傠偆偲弎傋丄尰応偵偁偭偨愇婍偺摴嬶偐傜傒偰丄偙偺慶愭偼栺俀侽侽枩擭慜偐傜懚嵼偟偰偄偨儂儌丒僄儗僋僩僗乮尨恖乯偲傒傜傟傞偲岅偭偨丅 丂壢妛幰偨偪偼壩傪弨旛偡傞傕偺丄椺偊偽偄傠傝側偳怺偄峚偺愓傪敪尒偟偰偄側偄丅偟偐偟儀儖儅巵偼丄偙偺壩偑堫嵢側偳偺帺慠偺壩偩偭偨岞嶼偼傎偲傫偳側偄偲弎傋偨丅 丂摨巵偵傛傟偽丄偙傟偼丄摯孉偺撪晹怺偔偱孞傝曉偟壩偑巊傢傟偨徹嫆偑偁傞偨傔偩丅偦偙偼摯孉偺擖岥偲傎傏侾侽侽僼傿乕僩乮栺俁侽儊乕僩儖乯棧傟偰偄偨丅夁嫀悢昐枩擭偺娫偵摯孉偼曄壔偟偰偄偨偐傜丄壩偑擱傗偝傟偨帪偵偼擖岥偼傕偭偲棧傟偰偄偨偼偢偩偲偄偆丅偙傟偲偼懳徠揑偵丄僗儚乕僩僋儔儞僘摯孉偺崪偼丄帺慠偺壩偱擱從偟偨傕偺偐傕偟傟偢丄偦偺屻偙偺摯孉偵擖傝崬傫偩壜擻惈偑偁傞偲偄偆丅 丂傑偨壢妛幰偨偪偼丄崱夞敪尒偝傟偨儚儞僟乕儚乕僋摯孉偺壩偼丄摯孉撪偺僶僢僩僌傾僲乮僐僂儌儕偺暢乯偺帺慠敪壩偵傛傞擱從偩偭偨挜岓偼慡偔側偄偲弎傋偨丅僶僢僩僌傾僲偺擱從偼婬偵偩偑帺慠敪惗偡傞偙偲偑婰榐偝傟偰偄傞丅 儀儖僫巵偲偦偺摨椈偨偪偼丄摦暔偺崪偑戅怓偟偰偍傝丄壛擬偝傟偨壔妛斀墳傪帵偟偰偄傞偲弎傋偨丅傑偨丄摯孉偐傜嵦庢偝傟偨搚偺拞偵旝検偺奃偑敪尒偝傟偰偍傝丄梩傗憪丄巬側偳偺儌僲傪擱傗偟偨偙偲偑偆偐偑偊傞偲偟偰偄傞丅偝傜偵愇偺抐曅偺僒儞僾儖偵偼壛擬偟偨徹嫆偑敪尒偝傟偨偲偄偆丅 丂偙偆偟偨堦楢偺徹嫆偐傜傒偰丄偙偆偟偨梩傗憪丄巬側偳偼擱從偟偨偁偲丄摯孉奜晹偐傜晽傗塉悈偵塣偽傟偰摯孉偵棳擖偟偨偺偱偼側偔丄摯孉撪偱壛擬偝傟偨偙偲偑傢偐傞偲偄偆丅 丂壩偑壗偵巊傢傟偨偺偐偼柧傜偐偱偼側偄丅儀儖僫巵偼丄擱偊偨崪偼椏棟偟偰偄偨偙偲傪帵嵈偡傞偑丄慶愭偼擏傪惗偺傑傑怘傋丄偦傟傪壩偺拞偵幪偰偨偐傕偟傟側偄偲巜揈偟偨丅壜擻惈偺偁傞懠偺棙梡曽朄偲偟偰偼丄抔朳丄徠柧丄偦偟偰栰惗摦暔偐傜恎傪庣傞偙偲偑嫇偘傜傟傞丅 丂儗乕僽儗乕僋僗巵偲僂僀僢僩僂僅乕僞乕僗僩儔儞僪戝妛乮儓僴僱僗僽儖僋乯偺僷僆儔丒價儔巵偼俙俹捠怣偵懳偟丄崱夞偺怴尋媶偼嫲傜偔壩偺棙梡傪幚徹偡傞偑丄妋徹傪摼傞偨傔丄偄傠傝側偳壩偺偨傔偺弨旛昳偺挜岓傪敪尒偟偨偄偲弎傋偨丅 椉巵偼丄偄偢傟偵偣傛崱夞偺尋媶偱丄恖娫偺慶愭偑偙傟傎偳愄偵壩傪掕婜揑偵巊偭偰偄偨偙偲偼帵偝傟偰偄側偄偲弎傋偨丅椉巵偼嶐擭敪昞偺榑暥偱丄壩偺偙偆偟偨廗姷揑側棙梡偼係侽枩擭慜傑偱偝偐偺傏傟傞偲榑偠偰偄偨丅  丂嶳岥導廐媑戜傪嫆揰偲偡傞乽嶳岥働僀價儞僌僋儔僽乿偺擭師尋媶曬崘偑敪峴偝傟偨丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丂嶳岥導廐媑戜傪嫆揰偲偡傞乽嶳岥働僀價儞僌僋儔僽乿偺擭師尋媶曬崘偑敪峴偝傟偨丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅丒姫摢尵 丒働僀價儞僌忣曬 丒戞侾俋夞嶳岥働僀價儞僌僋儔僽摯孉媬彆孭楙夛曬崘 丒杒嬨廈暯旜戜僇儖僗僩峀扟幖尨侾俋俋係乣俀侽侾侾 丒廐媑戜杒晹宨惔寠偐傜嶼弌偟偨僝僂偺帟壔愇偵偮偄偰 丒廐媑戜丄暯旜戜丄掗庍戜偺儉乕儞儈儖僋嶻抧 丒將儢怷偺寠偐傜戝惓摯傊偺墝捛愓 丒嶳岥戝妛摯寠尋媶夛堦夞惗嶨姶 丂嶳岥働僀價儞僌僋儔僽敪峴丅俛俆僒僀僘俀俉儁乕僕丅係寧侾擔敪峴丅 丂峸擖丒栤偄崌傢偣偼嶳岥働僀價儞僌僋儔僽帠柋嬊乮廐媑戜壢妛攷暔娰撪乛噭侽俉俁俈亅俇俀亅侽俇係侽 Fax侽俉俁俈亅俇俀亅侽俁俀係乯傑偱丅堦晹偺僶僢僋僫儞僶乕傕庢傝懙偊偰偄傞丅  丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俁抏乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪丄俁寧俀俉擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偟偨丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俁抏乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿傪丄俁寧俀俉擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偟偨丅丂乽傕偭偲偳偓偮偄嬌姦偺抧掙昘壨乿偼丄乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺僄儕傾係丅妸傞偩偗偱傕擄偟偄偺偵巇妡偗偑枮嵹偲側偭偰偄傞丅壙奿俀侽侽墌丅 仸娭楢婰帠 俀乛俀俀丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪捛壛攝怣 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕  丂娾庤導壓暵埳孲娾愹挰偵偁傞乽擔杮摯寠妛尋媶強乿偺擭師尋媶曬崘偑敪峴偝傟偨丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅 丂娾庤導壓暵埳孲娾愹挰偵偁傞乽擔杮摯寠妛尋媶強乿偺擭師尋媶曬崘偑敪峴偝傟偨丅撪梕偼埲壓偺捠傝丅丒倀俬俽娤岝摯偺娗棟曽恓偐傜尒偨棿愹摯偺尰忬 丒娾庤導娾庤孲妺姫挰偺摯寠峼暔偵偮偄偰 丒崙巜掕揤慠婰擮暔 棿愹摯嵞應検挷嵏曬崘 愽悈挷嵏曬崘彂 丒棿愹摯挰塩俆侽擭偺偁備傒 丂擔杮摯寠妛尋媶強敪峴丅俙係僒僀僘係俀儁乕僕丅斝壙俆侽侽墌乮惻崬乯丅俁寧俀俆擔敪峴丅 丂峸擖丒栤偄崌傢偣偼擔杮摯寠妛尋媶強帠柋嬊乮棿愹摯帠柋強撪乛噭侽侾俋係亅俀俀亅俀俆俇俇乯傑偱丅側偍丄擔杮摯寠妛尋媶強曬崘戞俀乣俀俋崋傑偱偺僶僢僋僫儞僶乕傕庢傝埖偭偰偄傞丅 弔摓棃崘偘傞栰從偒丂暯旜戜 丂彫憅撿嬫偺僇儖僗僩戜抧丄暯旜戜偱俀侽擔丄弔偺朘傟傪崘偘傞栰從偒偑峴傢傟偨丅 丂堦懷栺俁俉侽僿僋僞乕儖偱偺嶳壩帠杊巭傗奞拵嬱彍偺偨傔偵丄抧堟偺儃儔儞僥傿傾側偳偱偮偔傞乽暯旜戜栰從偒幚峴埾堳夛乿乮搰摗崕旻夛挿丄俉侽恖乯側偳偑枅擭丄偙偺帪婜偵幚巤丅摉弶偼俀寧枛偵峴傢傟傞梊掕偩偭偨偑丄塉傗嫮晽側偳偱墑婜偝傟偰偄偨丅 丂巗徚杊嬊傗棨忋帺塹戉丄彫憅撿嬫栶強側偳傕嫤椡丅偺傠偟傗壴壩丄僒僀儗儞傪崌恾偵丄夛堳傜偑弴斣偵僈僗僶乕僫乕側偳偱壩擖傟丅屚傟憪偑擱偊忋偑傝丄墛偑嶳悶傪嬱偗弰傞偲丄乽暯旜戜帺慠偺嫿乿偺揥朷戜偐傜尒暔偟偰偄偨娤岝媞偐傜娊惡偑忋偑偭偨丅 丂朷墦儗儞僘傪巊偄丄幨恀傪嶣塭偟偰偄偨彫憅杒嬫崟尨丄姉揷媣抝偝傫乮俉係乯偼乽壗搙傕墑婜偝傟丄偙偺擔傪怱懸偪偵偟偰偄偨丅憐憸埲忋偵敆椡偑偁傝傑偡偹乿偲榖偟偰偄偨丅 仸娭楢婰帠 俁乛侾侽丂暯旜戜偺栰從偒丄嫮晽偵傛傝嵞乆墑婜 俁乛侾丂丂暯旜戜偺栰從偒丄愊愥偵傛傝嵞墑婜 俀乛俀俆丂暯旜戜偺栰從偒丄揤岓偵傛傝墑婜 愇奯偵捑悈僇儖僗僩 柤憼榩偵擔杮嵟戝媺丂壀嶳戝堾僌儖乕僾敪尒 丂壀嶳戝妛戝妛堾嫵堢妛尋媶壢偺悰峗怢嫵庼乮帺慠抧棟妛丒抧宍妛乯傜偺尋媶僌儖乕僾偼侾俇擔丄愇奯搰柤憼榩拞墰晹偵戝婯柾側捑悈僇儖僗僩抧宍傪敪尒偟偨偲敪昞偟偨丅僇儖僗僩抧宍偼愇奃娾抧堟側偳偱抧壓悈宯偵傛偭偰宍惉偝傟傞抧宍丅崱夞敪尒偝傟偨捑悈僇儖僗僩抧宍偼柤憼榩偺傎傏慡堟偵峀偑偭偰偍傝丄擔杮嵟戝媺偺傕偺偲側傞丅 悰嫵庼傜偼俀侽侾侾擭俉寧丄僒儞僑徥偺杊攇掔偲偟偰偺栶妱傪挷傋傞偨傔偵愇奯搰柤憼榩拞墰晹偱奀掙抧宍偺嶰師尦應検傪幚巤丅偦偺嵺丄捑悈僪儕乕僱乮摯孉丒偔傏抧乯孮傗捑悈僇儖僗僩墌偡偄媢側偳偺捑悈僇儖僗僩抧宍傗昘婜偵敪払偟偨壨愳愓傪敪尒偟偨丅 丂捑悈僇儖僗僩抧宍偺懡偔偼棨忋偵弌偨僇儖僗僩抧宍傪婎偵奀掙晹暘偑僇儖僗僩偩偲擣幆偝傟傞丅崱夞偺傛偆偵姰慡偵捑悈偟偨僇儖僗僩抧宍偑敪尒偝傟丄増娸堟傊偺峀偑傝偵偮偄偰媍榑偝傟傞偙偲偼悽奅偱傕弶傔偰偺帠椺偲偄偆丅 悰嫵庼偼乽旕忢偵尒帠側僇儖僗僩抧宍偑尒偮偐傝丄娭傢偭偨尋媶幰傕傒傫側嬃偄偰偄傞丅彨棃揑偵偼嫵壢彂偵弌偣傞傕偺側偺偱偼側偄偐乿偲榖偟偨丅 僼僅儞僯儍亖働僶儞偱俈偮偺怴摯偑敪尒偝傟傞 亂儀僩僫儉幮夛庡媊嫟榓崙敪亃 丂儀僩僫儉偺僋傾儞價儞徣偵偁傞僼僅儞僯儍亖働僶儞崙棫岞墍傊偺墦惇偱丄塸崙偺扵専壠偼俈偮偺怴摯傪敪尒偟偨丅 丂Howard Limbert攷巑偑棪偄傞墦惇偵偼丄岞墍撪偵埵抲偡傞僜儞僪儞摯孉(Son Doong Cave)傪敪尒偟偨Ho Khanh巵偑嶲壛偟偨丅 丂侾俋俋侾擭偵弶傔偰敪尒偝傟丄塸崙摯孉挷嵏妛夛(British Cave Research Association)偐傜偺摯孉扵専僌儖乕僾偼僜儞僪儞摯孉傪朘栤偟丄挷嵏傪幚巤偟偨俀侽侽俋擭傑偱抦傜傟偰側偐偭偨丅偦偺寢壥偵傛傞偲摯孉偺嵟戝嬻娫偼丄挿偝俆僉儘埲忋丄崅偝俀侽侽儊乕僩儖丄暆侾俆侽儊乕僩儖偺悽奅嵟戝偺摯孉偲側偭偨丅 丂俧倝倧乮晽乯丄俠倧値 俠倛倎倷丄俲倷丄俫倎倝偲俠倳倎乮俀偮偺僪傾乯側偳柦柤偝傟偨怴摯偼丄岞墍偺墦妘抧偵偁傝丄懡偔偺旤偟偄忂擕愇偑娷傑傟偰偄傞偲尵傢傟偰偄傞丅 丂塸崙戉偼怴傜偨側敪尒丄挷嵏偵庢傝慻傫偱偄傞丅 仸梫栺 拞崙撿晹偵枹抦偺恖椶偐亖侾枩係俆侽侽擭慜偺壔愇暘愅亅摢崪偵怴媽偺摿挜丒崑拞 亂拞壺恖柉嫟榓崙敪亃 丂拞崙撿晹偺俀偮偺摯孉偐傜侾枩係俆侽侽乣侾枩侾俆侽侽擭慜偺摢崪側偳偺壔愇偑尒偮偐傝丄枹抦偺恖椶偺壜擻惈傕偁傞偲丄僆乕僗僩儔儕傾偺僯儏乕僒僂僗僂僃乕儖僘戝傗拞崙壢妛堾側偳偺尋媶僠乕儉偑侾俆擔傑偱偵暷壢妛帍僾儘僗丒儚儞偵敪昞偟偨丅 丂摯孉偼峀惣僠儚儞懓帺帯嬫偲塤撿徣偵偁傝丄偦傟偧傟侾俋俈俋擭偲俉俋擭偵嵟弶偵壔愇偑敪尒偝傟偨偑丄杮奿揑側挷嵏傗尋媶偼嬤擭偵側偭偰巒傑偭偨丅摢崪偺傎偐丄妠偺崪傗帟側偳偺壔愇偑係恖暘埲忋偁傝丄尰戙恖偺儂儌丒僒僺僄儞僗偵嬤偄摿挜偲屆偄恖椶偺摿挜偑擖傝岎偠偭偰偄偨丅 丂尰嵼桳椡側妛愢偱偼丄偝傑偞傑側恖椶偼嵟弶偵傾僼儕僇偱恑壔偟偰弌尰偟丄栺侾俉侽枩擭慜偺尨恖抜奒偲侾侽枩擭慜埲崀偺尰戙恖抜奒偺戝偒偔俀夞丄傾僼儕僇偐傜儐乕儔僔傾戝棨偵恑弌偟偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅 丂尋媶僠乕儉偼崱夞尒偮偐偭偨壔愇偵偮偄偰丄尨恖偺枛遽偵摉偨傞偐丄尨恖偲尰戙恖偺拞娫抜奒偺枹抦偺恖椶偑恑弌偟偰偒偨壜擻惈偑偁傞偲偄偆俀捠傝偺尒曽傪帵偟偨丅 榖戣丗弔屇傇嶳從偒乛嶳岥丒廐媑戜 丂擔杮嵟戝偺僇儖僗僩戜抧丄嶳岥導旤擨巗偺廐媑戜偱侾俁擔丄弔傪屇傇峆椺峴帠偺嶳從偒偑偁偭偨丅娤岝媞傗傾儅僠儏傾僇儊儔儅儞栺俆俆侽侽恖偑憪尨堦柺偵峀偑傞墛傪尒庣偭偨丅 丂摉弶俀寧侾俋擔偺梊掕偩偭偨偑丄揤岓晄椙偱俆夞弴墑丅俈俋擭乮俁寧侾俇擔乯丄俈俇擭乮俁寧侾係擔乯偵師偄偱俁斣栚偵抶偄奐嵜偲側偭偨丅 丂嶳從偒偼夎悂偒傪懀偡栚揑偱栺俇俆侽擭慜偵巒傑偭偨偲偝傟傞丅屵慜俋帪敿丄偺傠偟傪崌恾偵抧尦偺廧柉傜栺俇侽侽恖偑堦惸偵揰壩丅憪尨偼僷僠僷僠偲壒傪偨偰側偑傜墛偵從偐傟丄栺侾俆侽侽僿僋僞乕儖偺戜抧偵崟乆偲偟偨晽宨偑峀偑偭偨丅 仸娭楢婰帠 俀乛俀俆丂廐媑戜偺嶳從偒丄揤岓偵傛傝嵞墑婜 俀乛侾俋丂廐媑戜偺嶳從偒丄愊愥偵傛傝墑婜 丂俁寧侾侾擔偵梊掕偟偰偄偨暯旜戜偺栰從偒偼丄嫮晽偑塭嬁偟丄俁寧俀侽擔偵嵞乆墑婜偡傞偙偲偵側偭偨丅 仸娭楢婰帠 俁乛侾丂丂暯旜戜偺栰從偒丄愊愥偵傛傝嵞墑婜 俀乛俀俆丂暯旜戜偺栰從偒丄揤岓偵傛傝墑婜  丂俫俷倄俙姅幃夛幮俹俤俶俿俙倃僀儊乕僕儞僌V僗僥儉帠嬈晹偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀乿乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀 俧俹俽乿偑俁寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅 丂俫俷倄俙姅幃夛幮俹俤俶俿俙倃僀儊乕僕儞僌V僗僥儉帠嬈晹偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀乿乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀 俧俹俽乿偑俁寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼偦傟偧傟乽俷倫倲倝倧 倂俧亅侾乿乽俷倫倲倝倧 倂俧亅侾 俧俹俽乿偺屻宲婡丅 曐岇惈擻偱偁傞杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕侾丏俆倣丄侾侽侽倠倗倖傑偱偺廳偝偵懴偊傞懴壸廳峔憿丄悈拞嶣塭侾俀侽暘丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偼偦偺傑傑偵丄杊悈偑侾侽倣→侾俀倣偲僌儗乕僪傾僢僾丅桳岠夋慺悢傕栺侾係侽侽枩夋慺→栺侾俇侽侽枩夋慺丄僗僩儘儃嵟戝桳岠嫍棧傕俁丏俋倣→俆丏俆倣偲側偭偨丅 丂傑偨丄儗儞僘墌廃忋偺俴俤俢偼俆摂→俇摂偵憹愝丅傛傝摯孉惐惗暔偑娙扨偐偮慛柧偵嶣塭偱偒傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅 丂乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀 俧俹俽乿偼俧俹俽婡擻晅偒儌僨儖丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼丄乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀乿偑僶乕儈儕僆儞儗僢僪丒僆乕儖僽儔僢僋丄乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀 俧俹俽乿偑僌儘僗儂儚僀僩丒僔儍僀僯乕僆儗儞僕丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀乿幚惃壙奿俀俇丆俉俉侽墌乣丂乽俷倫倲倝倧 倂俧亅俀 俧俹俽乿幚惃壙奿俀俉丆俉侽侽墌乣乯丅 儁儞僞僢僋僗乽俷倫倲倝倧乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃俁侽侽倁乿偑俁寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僜僯乕儅乕働僥傿儞僌姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃俁侽侽倁乿偑俁寧俋擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽僒僀僶乕僔儑僢僩 俢俽俠亅俿倃侾侽乿偺僴僀僗儁僢僋屻宲婡丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄杊恛乮俆媺乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偺曐岇惈擻偼偦偺傑傑丅桳岠夋慺悢偑侾俇俀侽枩夋慺偐傜侾俉俀侽枩夋慺丄撪憻僼儔僢僔儏偼桳岠嫍棧俆丏俀倣偐傜俇丏侾倣偲偦傟偧傟堷偒忋偘傜傟偨丅 丂傎偲傫偳偺憖嶌偼僞僢僠僷僱儖偲側偭偰偄傞偨傔丄僼儔僢僩側僔儞僾儖僨僓僀儞儃僨傿偑摿挜丅偟偐偟丄摯撪偱偺揇墭傟傗悈揌偑偮偄偨応崌偼憖嶌偑戝暆偵惂尷偝傟偰偟傑偆丅 丂柍慄俴俙俶乮僗儅乕僩僼僅儞傊偺夋憸揮憲婡擻乯丄俧俹俽丄TransferJet乮嬤愙柍慄捠怣乯丄儚僀儎儗僗廩揹丄偲柍慄廃傝偺婡擻偑廩幚丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僽儔僢僋偺傒丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿係侾丆俁侽侽墌乣乯丅 僜僯乕惢乽僒僀僶乕僔儑僢僩乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俉俀侽乿偑俁寧俀俆擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俉俀侽乿偑俁寧俀俆擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俉侾侽乿偺屻宲婡偱丄摨僔儕乕僘偺僼儔僢僌僔僢僾儌僨儖丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺侾侽倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮俀倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯丄懴壸廳乮侾侽侽倠倗倖乯偺曐岇惈擻偼偦偺傑傑丅桳岠夋慺悢偑侾係侽侽枩夋慺偐傜侾俀侽侽枩夋慺偲堷偒壓偘傜傟偨丅摯岥埵抲傪僾儘僢僩偡傞偺偵曋棙偩偭偨丄嶣塭応強偺埵抲忣曬傪婰榐偡傞乽俧俹俽婡擻乿偲乽揹巕僐儞僷僗乿偺婡擻偼柍偔側偭偨丅 丂傑偨丄埫偄応強偱偺儅僋儘嶣塭偱戝妶桇偡傞偲偄偆乽僗乕僷乕儅僋儘俴俤俢乿偑捛壛丅儃僨傿乕慜柺偺俴俤俢傪忢帪揰摂偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偨傔丄摯撪偱偺嶣塭帪偵偼曋棙偵側偭偨丅 丂僆僾僔儑儞偲偟偰丄懴埑係俆倣偺愱梡杊悈僾儘僥僋僞乕乽俹俿亅侽俆俀乿傕斕攧偝傟傞偑丄傛傎偳偺働僀僽僟僀僶乕偱側偗傟偽娭學側偄丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僔儖僶乕丒儗僢僪丒僽儖乕偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俁侽丆俉侽侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂僷僫僜僯僢僋姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俴倀俵俬倃

俢俵俠亅俥俿係乿偑俁寧俉擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僷僫僜僯僢僋姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俴倀俵俬倃

俢俵俠亅俥俿係乿偑俁寧俉擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俴倀俵俬倃 俢俵俠亅俥俿俁乿偺屻宲婡丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺侾俀倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮俀倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偲曐岇惈擻偼偦偺傑傑丅桳岠夋慺悢偲撪憻僗僩儘儃桳岠嫍棧傕曄峏偼側偄丅 丂俧俹俽丄曽埵寁丄婥埑寁丄崅搙(悈怺) 寁偺奺庬僙儞僒乕傕堷偒宲偓丄崅搙寁偼GPS偲偺楢摦偵傛傝惛搙偑岦忋偟偨丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼丄僒儞儔僀僘僆儗儞僕丒僂儖僩儔儅儕儞僽儖乕丒僾儗僔儍僗僔儖僶乕偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿墌俁侾丆侽侽侽墌乣乯丅 僷僫僜僯僢僋惢乽俴倀俵俬倃乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

悽奅嵟屆偺"彈惈婍"暻夋偑岞奐両乽僺僇僜傪巚傢偣傑偡乿偲愱栧壠傕姶扱両 丂僪僀僣偺嫄彔償僃儖僫乕丒僿儖僣僅乕僋娔撀偵傛傞僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋亀悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俢 朰傟傜傟偨柌偺婰壇亁傛傝丄悽奅嵟屆丄偍傛偦俁枩俀丆侽侽侽擭慜偵昤偐傟偨"彈惈婍"暻夋偺夋憸偑岞奐偝傟偨丅僼儔儞僗惌晎偼偙傟傑偱僔儑乕償僃摯孉偺嶣塭傪嫋壜偟側偐偭偨偨傔丄崱夞偺暻夋偑悽奅拞偵岞奐偝傟傞偺偼傕偪傠傫弶傔偰偩丅 "彈惈婍"暻夋偲偄偭偰傕堦尒偟偰傢偐傞傕偺偱偼側偄丅寑拞偵搊応偡傞峫屆妛幰僪儈僯僋丒僶僼傿僄偵傛傞偲丄廃曈偺彴偑傕傠偄偨傔偵嬤婑傟偢丄僋儕傾側塮憸傪嶣傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偺偩偲偄偆丅偦傟偱傕丄傛偔傛偔尒傟偽丄乽傕偟偐偟偰乧乧乿偲妋偐偵偦偙偵壗偑昤偐傟偰偄傞偺偐傢偐傞偼偢偩丅 丂僪儈僯僋偄傢偔丄偦偺暻夋偼乽彈惈偺壓暊晹偐傜僸僓傑偱丄壓敿恎偩偗偑昤偐傟偰偄傑偡乿乽偙偺彈惈婍偼僶僀僜儞偵書偐傟偰偄傞傛偆偵昤偐傟偰偄傞丅 彈惈偲儈僲僞僂儘僗傪昤偄偨僺僇僜傪巚傢偣傑偡乿偲寍弍揑側壙抣傕擣傔傜傟偰偄傞條巕丅暻夋偲彈惈婍偲偄偆慻傒崌傢偣偺堄奜偝偽偐傝偱偼側偔丄偦偆偄偭偨娤揰偐傜挱傔傞偲怴偨側敪尒偑偁傞偐傕偟傟側偄丅 丂僔儑乕償僃摯孉偼丄栺俀枩擭慜偵婲偒偨偲偝傟傞偑偗曵傟偱擖岥偑傆偝偑傟偨偨傔丄媽愇婍帪戙摉帪偺忬懺偑曐帩偝傟偰偄傞丅偦偆偟偨嬼慠偺摫偒偵傛傝丄尰戙傪惗偒傞恖乆偑俁枩擭埲忋慜偺暻夋傪尒傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偺偼丄傑偝偵婏愓丅杮嶌偱偼俁俢僇儊儔傪嬱巊偡傞偙偲偵傛偭偰丄暻夋偺棫懱姶傕幚暔偦偺傑傑偵僼傿儖儉偵從偒晅偗傞偙偲偵惉岟偟偰偄傞丅 仸娭楢婰帠 侾乛俈丂摯寠俁俢塮夋乽悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俢乿偑慡暷塮夋斸昡壠嫤夛徿庴徿 俥俙俼俷丄儅儗乕僔傾偺僯傾摯孉偱偺俁師尦應掕婍偺妶梡帠椺傪敪昞 丂忲偟弸偄寧梛擔偺挬丄搶儅儗乕僔傾丄僒儔儚僋廈偵偁傞僯傾摯孉偺挷嵏偑巒傑傝傑偟偨丅嶰戝棨偵屪傞婔偮偐偺尋媶婡娭偐傜偺尋媶幰傕嶲壛偟偨偙偺幚抧挷嵏偼丄偄偔偮偐偺堎側傞栚揑傪払惉偡傞偨傔偺嫟摨僾儘僕僃僋僩偱偡丅偦偺栚揑偲偼丄摯孉偺抧幙峔憿尋媶丄摯孉偵惗懅偡傞惗暔偺惗懺尋媶丄媦傃丄僯傾戝摯孉偺儌僨儖傪峔抸偡傞偨傔偺嶰師尦乮俁俢乯僨乕僞偺廂廤偱偡丅 丂儅儞僼儗僢僪丒俥丒僽僋儘僀僩僫乕嫵庼乮僪儗僗僨儞岺壢戝妛丄僪僀僣乯丄價僗儚僕乕僩丒僾儔僟儞嫵庼乮儅儗乕僔傾僾僩儔戝妛丄儅儗乕僔傾乯丄僪僫儖僪丒俙丒儅僋僼傽乕儗儞嫵庼乮僋儗傾儌儞僩戝妛丄暷崙乯丄僕儑僀僗丒儔儞僪僶乕僌弝嫵庼乮僇乕儖僩儞戝妛丄僇僫僟乯丄媦傃僷乕僋僨傿儗僋僞乕丄僴僀僟乕丒傾儕巵乮僯傾崙棫岞墍娗棟晹乯偼嫟摨偱偙偺慺惏傜偟偄抧宍偺條乆側懁柺傪扵傞偙偺僾儘僕僃僋僩偵拝庤偟傑偟偨丅傑偨丄偙偺挷嵏偵偼俥俙俼俷傾僕傾懢暯梞杮晹儅乕働僥傿儞僌晹挿儀儞丒僠僄丒僋傾丄媦傃傾僾儕働乕僔儑儞僄儞僕僯傾丄傾儞僜僯乕丒儖乕偑嶲壛偟傑偟偨丅 丂崱夞偺幚抧挷嵏偵偁偨偭偰丄僽僋儘僀僩僫乕嫵庼偐傜俥俙俼俷偵挷嵏偺嶲壛梫惪偑偁傝傑偟偨丅俁師尦應掕媄弍偲婡婍僒億乕僩採嫙偺偨傔偱偡丅崅惛搙俁師尦應掕偲俁俢僪僉儏儊儞僥乕僔儑儞壔偑壜擻側実懷宆偺應掕婡婍傪帩偮俥俙俼俷側傜偽丄偙偺嫟摨挷嵏傪姰慡偵僒億乕僩偱偒傞偲巚傢傟偨偐傜偱偡丅僽僋儘僀僩僫乕嫵庼偼乽巹偼埲慜俥俙俼俷偲嫟摨偱巇帠傪偡傞婡夛偑偁傝傑偟偨偑丄偦偺惢昳偺婡擻惈偺崅偝偵戝偄偵姶柫傪庴偗傑偟偨丅崱夞偺尋媶偱傕僼傽儘乕儗乕僓乕僗僉儍僫乕偑丄嵞傃巹偨偪偺摿暿側僯乕僘傪夝寛偡傞偙偲傪妋怣偟偰偄傑偡乿偲弎傋偰偄傑偡丅 仸堦晹敳悎 丂俁寧係擔偵梊掕偟偰偄偨暯旜戜偺栰從偒偼丄俀寧俀俉擔偵崀偭偨戝愥偑塭嬁偟丄俁寧侾侾擔偵嵞墑婜偡傞偙偲偵側偭偨丅偙傟偵敽偄丄栰從偒堦斒尒妛夛偼峴傢傟傞偑丄摿暿尒妛夛偼拞巭偲側偭偨丅 丂侾侾擔偵奐嵜偝傟傟偽丄廐媑戜偺嶳從偒偲摨擔奐嵜偲側傞丅 仸娭楢婰帠 俀乛俀俆丂暯旜戜偺栰從偒丄揤岓偵傛傝墑婜 暯旜戜偱儅僟働媫憹 丂崙撪桳悢偺僇儖僗僩戜抧偱抦傜傟傞暯旜戜乮彫憅撿嬫丄姟揷挰側偳乯偱丄尦乆偼傎偲傫偳懚嵼偟側偐偭偨儅僟働偑媫寖偵憹偊偰偍傝丄帺惗偡傞怉暔偺惗懅傪埑敆偟偰偄傞丅抧尦廧柉傗尋媶幰傜偼丄惗懺宯傗宨娤偵埆塭嬁偑媦傇帠懺偵婋婡姶傪嫮傔丄暯旜戜傪娗棟偡傞導偲杒嬨廈巗偐傜嫋壜傪摼偰庤曎摉偱嬱彍偵忔傝弌偟偨丅 丂暯旜戜偵偼丄摿桳偺怉暔偑惗懺宯傪側偟偰偍傝丄娐嫬徣儗僢僪僨乕僞僽僢僋偱愨柵婋湝俀椶偵巜掕偝傟偰偄傞僆僉僫僌僒側偳偺婱廳庬傕懡偄丅 丂導暯旜戜帺慠娤嶡僙儞僞乕傗廧柉傜偵傛傞偲丄俁侽乣係侽擭傎偳慜偼抾偼彮側偐偭偨偑丄悢擭慜偐傜奼戝偑栚棫偭偰偒偨偲偄偆丅擔岝傪幷傝丄帺惗偡傞怉暔傪屚傜偟巒傔偨丅枅擭俀寧偺栰從偒偱傕傎偲傫偳偑擱偊巆偭偰偟傑偆丅暯旜戜帺帯挰撪夛偺慜揷峃揟夛挿乮俇俀乯偼乽栚偵尒偊偰抾椦偑憹偊偰偄傞丅庤傪擖傟側偗傟偽宨娤偑曄傢偭偰偟傑偆乿偲慽偊傞丅 丂抧尦廧柉傜偼俀侽侾侽擭廐丄暯旜戜偺怉惗偵徻偟偄尦崅峑嫵桜偺慭捤岶偝傫乮俈俇乯偵憡択偟丄嬱彍偡傞偙偲傪寛傔偨丅慭捤偝傫偼乽抾偼悢偐寧偱崅偝侾侽儊乕僩儖傑偱怢傃丄悢傕偳傫偳傫憹偊傞丅暯旜戜偼悢昐庬偺怉暔偑惗懅偡傞偑丄抾椦偺拞偱偼侾侽庬掱搙偵偲偳傑傞丅抾偑怉惗傪扨弮壔偝偣偰偄傞乿偲愢柧偡傞丅 丂暯旜戜偼杒嬨廈崙掕岞墍偵埵抲偟丄抾椦偼庡偵摿暿曐岇抧嬫偵偁傝丄敯嵦偵偼導偺嫋壜偑昁梫偵側傞丅慭捤偝傫偼屄恖傗導丄巗側偳偺抧尃幰偐傜敯嵦偺椆彸傪摼偨傝丄怉惗傪挷傋偨傝偟偨丅嶐擭俉寧丄愇奃娾偑梤偺孮傟偺傛偆偵尒偊傞乽梤孮尨乿偺堦妏偺栺侾枩俉侽侽侽暯曽儊乕僩儖偵偮偄偰侾擭娫偺敯嵦傪導偵怽惪丅俋寧偵嫋壜偝傟丄梻侾侽寧偐傜敯嵦傪巒傔偨丅 丂嶌嬈偵偼廧柉傗儃儔儞僥傿傾傜栺侾侽恖偑丄偦傟偧傟嬻偄偨帪娫偵嶲壛丅慭捤偝傫傕枅廡枛丄尦嫵偊巕傜偲妶摦偟偰偄傞丅侾俉擔偵偼丄愥偑愊傕偭偨戝暯嶳乮俆俉俈儊乕僩儖乯偺拞暊偱丄愇奃娾傗懠偺怉暔傪彎偮偗側偄傛偆抾傪敯嵦偟丄悢偐強偵廤傔偨丅揤擔偱姡偐偟丄俀俇擔偺栰從偒偱擱傗偡丅敯嵦偟偨抾椦偺愓偵偼丄奜棃庬偑擖傝崬傑側偄傛偆暯旜戜偵帺惗偡傞儅儖僶僴僊側偳偺憪壴偺庬傪傑偔梊掕偩丅 丂偙傟傑偱偺俆偐寧庛偱敯嵦梊掕抧偺敿暘偱嶌嬈傪廔偊偨丅偟偐偟丄崻偼惗偒偰偄傞偺偱丄弔偵側傞偲傑偨僞働僲僐偑惗偊偰偔傞丅偦偺偨傔丄姰慡偵嬱彍偡傞傑偱俁丄係擭偼偐偐傞偲傒傜傟偰偄傞丅 丂慜揷夛挿偼乽愭偼傑偩傑偩挿偄偑丄梒彮偺崰偐傜姷傟恊偟傫偩宨娤傪庢傝栠偟偨偄丅嵟屻傑偱懕偗傞偮傕傝偱偡乿偲榖偟偰偄傞丅 丂俀寧俀俇擔偵梊掕偟偰偄偨暯旜戜偺栰從偒偼丄俁寧係擔偵墑婜偡傞偙偲偵側偭偨丅偙傟偵敽偄丄暯旜戜栰從偒摿暿尒妛夛偍傛傃栰從偒堦斒尒妛夛傕墑婜偲側傞丅 丂俀寧俀俆擔偵梊掕偟偰偄偨廐媑戜偺嶳從偒偼丄崀塉偺塭嬁偵傛傝俁寧侾侾擔偵墑婜偡傞偙偲偵側偭偨丅 仸娭楢婰帠 俀乛侾俋丂廐媑戜偺嶳從偒丄愊愥偵傛傝墑婜  丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俇俀侽乿偑俀寧俀係擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俇俀侽乿偑俀寧俀係擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俇侾侽乿偺屻宲婡偱丄摨僔儕乕僘偺拞娫揑儌僨儖丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偺曐岇惈擻偼偦偺傑傑丅桳岠夋慺悢偑侾係侽侽枩夋慺偐傜侾俀侽侽枩夋慺偲堷偒壓偘傜傟偨丅 丂傑偨丄埫偄応強偱偺儅僋儘嶣塭偱戝妶桇偡傞偲偄偆乽僗乕僷乕儅僋儘俴俤俢乿偑捛壛丅儃僨傿乕慜柺偺俴俤俢傪忢帪揰摂偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偨傔丄摯撪偱偺嶣塭帪偵偼曋棙偵側偭偨丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼丄僔儖僶乕丒儗僢僪丒僽儖乕丒僽儔僢僋偐傜儂儚僀僩丒僺儞僋丒僽儖乕丒僌儕乕儞偲側傝丄彈惈憌傪慱偭偨姶偑偁傞丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀侽丆俇侽侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

撿杒暷戝棨偱嵟屆偺娾奊偐丂侾枩俀侽侽侽擭慜丄抝惈偺巔丂僽儔僕儖摯孉堚愓偱敪尒 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 丂撿暷僽儔僕儖拞晹偺摯孉堚愓偐傜丄侾枩俀侽侽侽乣侾枩擭慜偲悇掕偝傟傞娾偵崗傫偩抝惈偺奊偑尒偮偐偭偨偲丄僒儞僷僂儘戝側偳偺尋媶僠乕儉偑俀俁擔丄暷壢妛帍僾儘僗丒儚儞偵敪昞偟偨丅娾偵嬼慠彎偑晅偄偨壜擻惈偑偁傞慄忬偺柾條側偳偱偼側偔丄恖偑嶌偭偨偙偲偑妋偐側娾奊偲偟偰偼撿杒暷戝棨偱嵟屆偺壜擻惈偑偁傞偲偄偆丅 丂摯孉撪偺彴偺娾偵崗傑傟偨偙偺奊偼丄挿偝栺俁侽僙儞僠丄暆栺俀侽僙儞僠丅抝惈偺巔偑娙扨側慄偺椫妔偱昤偐傟偰偍傝丄摢偼乽俠乿帤宍丄椉庤偼俁杮巜偱昞尰偝傟丄摲偑挿偔丄抝惈婍偑戝偒偄丅摯孉偺暻偵傕帡偨傛偆側娾奊偑偁偭偨丅擭戙偼曻幩惈扽慺朄偲岝儖儈僱僢僙儞僗朄偱應掕偝傟偨丅 丂偙偺摯孉偼拞偑峀偔丄楩偱栘傪擱傗偟偨奃偑愊傕偭偰偄偨丅庪椔嵦廤惗妶傪偟偰偄偨偲傒傜傟傞廧恖傗摦暔偺崪丄愇婍側偳偑尒偮偐偭偨丅  丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俀抏乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪丄俁寧俈擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞俀抏乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿傪丄俁寧俈擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅丂乽偪傚偭偲偁偔偳偄屆戙堚愓乿偼丄乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺僄儕傾俁丅壙奿俀侽侽墌丅 仸娭楢婰帠 侾乛俀侽丂俹俽俁乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿丄乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪捛壛攝怣 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕 廐媑戜嶳從偒俀俆擔偵墑婜丂愊愥偺偨傔丄拫栭偲傕 丂旤擨巗偺廐媑戜嶳從偒懳嶔嫤媍夛偼侾俉擔丄愊愥偺偨傔侾俋擔偵梊掕偟偰偄偨廐媑戜偺嶳從偒傪俀俆擔偵墑婜偡傞偙偲傪寛傔偨丅栭偺嶳從偒乽戞侾係夞廐媑戜栰壩偺嵳揟乿乮旤擨巗娤岝嫤夛庡嵜乯傕俀俆擔偵墑婜偡傞丅 丂巗擾椦壽偵傛傞偲丄廐媑戜偺堦晹偵巆愥偑偁傝丄擱偊巆傝偑懡偔弌傞偲梊憐偝傟傞偨傔墑婜傪寛傔偨偲偄偆丅拫偺嶳從偒偼屵慜俋帪敿丄栰壩偺嵳揟偼屵屻俈帪偐傜壩擖傟偺梊掕丅娤棗応強偼偲傕偵廐媑戜僇儖僗僩揥朷戜丅埆揤岓側偳偱幚巤偱偒側偄応崌偼丄俀俇擔偵墑婜偝傟傞丅 丂栤偄崌傢偣偼拫偺嶳從偒偼巗擾椦壽乮俿俤俴侽俉俁俈亅俆俀亅侾侾侾俆乯丄栰壩偺嵳揟偵偮偄偰偼巗娤岝嫤夛乮俿俤俴侽俉俁俈亅俇俀亅侽侾侾俆乯傊丅  丂僷僫僜僯僢僋姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俴倀俵俬倃

俢俵俠亅俥俿俀侽乿偑俀寧侾俇擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僷僫僜僯僢僋姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俴倀俵俬倃

俢俵俠亅俥俿俀侽乿偑俀寧侾俇擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼奀奜儌僨儖乽俴倀俵俬倃 俢俵俠亅俥俿侾侽乿偺屻宲婡偱丄摨僔儕乕僘偺楑壙儌僨儖丅 丂曐岇婡擻偼杊悈乮俉媺乛悈怺俆倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偲怽偟暘側偄丅桳岠夋慺悢侾俇侾侽枩夋慺丄撪憻僗僩儘儃桳岠嫍棧偼係丏係倣丅僒僀僘丄幙検偲傕偵俁寧敪攧偝傟傞乽俢俵俠亅俥俿係乿傛傝僗儕儉偵側偭偰偄傞丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僐乕儔儖僽儖乕丒僄僗僾儕僽儔僢僋丒僔儍僀僯乕儗僢僪偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿墌侾俈丆俀侽侽墌乣乯丅 僷僫僜僯僢僋惢乽俴倀俵俬倃乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂晉巑僼僀儖儉姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹侾俆侽乿偑俀寧侾侾擔偵敪攧偝傟偨丅 丂晉巑僼僀儖儉姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹侾俆侽乿偑俀寧侾侾擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俥倝値倕俹倝倶 倃俹俁侽乿偺屻宲婡丅 丂杊恛乮俆媺乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偼偦偺傑傑偵丄杊悈惈擻乮悈怺俆倣→侾侽倣乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣→俀倣乯偲側傝丄懠幮惢昳偲斾傋偰傕僩僢僾僋儔僗偺曐岇惈擻偲側偭偨丅桳岠夋慺悢偼栺侾係俀侽枩夋慺→栺侾係係侽枩夋慺偲側偭偨偑丄撪憻僼儔僢僔儏偺桳岠嫍棧偼俁丏侾倣偲偦偺傑傑丅俧俹俽丄僼僅僩僐儞僷僗婡擻傕宲懕偝傟偨丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼僆儗儞僕丒僽儖乕丒僽儔僢僋偺俁怓丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿俀侽丆侾俇侽墌乣乯丅 晉巑幨恀僼僀儖儉仌晉巑僼僀儖儉惢杊悈僇儊儔僔儕乕僘堦棗

俧倧倧倗倢倕僗僩儕乕僩價儏乕偱摯孉扵専丂愇尒嬧嶳偺岯摴傗廐朏摯偺幨恀傪岞奐 丂俧倧倧倗倢倕儅僢僾偺僗僩儕乕僩價儏乕偱俀寧俋擔丄嶳岥導廐媑戜偺忂擕摯乽廐朏摯乿偲丄悽奅堚嶻偱傕偁傞搰崻導丒愇尒嬧嶳偺岯摴乽戝媣曐娫曕乿偺拞偑妋擣偱偒傞傛偆偵側偭偨丅摯孉偺埫埮偵晜偐傃忋偑傞恄旈揑側宨怓傗丄僑僣僑僣偲偟偨娾丄抧壓悈柆亅亅挿帪娫業岝偱嶣塭偝傟偨抧掙偺悽奅傪姮擻偟傛偆丅 丂俧倧倧倗倢倕儅僢僾偱乽廐朏摯乿乽戝媣曐娫曕乿偲専嶕偟丄嵍懁偺専嶕寢壥偵昞帵偝傟偨僒儉僱僀儖夋憸傪僋儕僢僋偡傞尒傞偙偲偑偱偒傞丅 仸俧倧倧倗倢倕儅僢僾 尩搤偵婸偒曻偮昘狻丂媣帨偺撪娫栘摯 丂媣帨巗嶳宍挰偺導巜掕揤慠婰擮暔丒撪娫栘摯偱丄揤堜偐傜棊偪偨悈揌偑拰忬偵搥傞昘狻偑恄旈揑側婸偒傪曻偭偰偄傞丅 丂姦晽偑悂偒崬傓擖傝岥晅嬤偵悢昐杮偺昘狻偑椦棫偡傞丅戝偒偄傕偺偱崅偝俀丏係俇儊乕僩儖偵忋傝丄堦斒岞奐偝傟傞侾俀擔偺昘狻傑偮傝傑偱偵偼俁儊乕僩儖傪挻偊偦偆偩丅 丂壓尒偵朘傟偨彫崙帺帯夛偺擇嫶廋夛挿乮俆俈乯偼乽偙偙侾侽擭偱堦斣偺戝偒偝乿偲榖偡丅摯撪偺暻偵偼摟柧側昘偑僇乕僥儞偺傛偆偵愜傝廳側偭偨帺慠偺憿宍旤傕尒傜傟傞丅 丂昘狻傑偮傝偼屵慜侾侽帪乣屵屻俁帪偱擖応柍椏丅嫿搚椏棟偺弌揦傕偁傞丅 丂侾寧俀俉擔晅偗俙俶俶僯儏乕僗偵偍偄偰丄乽嶳棞偱恔搙俆庛丂晉巑嶳廃曈偱憡師偖乽堎曄乿乿偲偟偰丄嶳棞導撿搒棷孲晉巑壨岥屛挰偺梟娾娤岝摯乽惣屛僐僂儌儕寠乿廃曈偱僐僂儌儕偑憹壛偟偰偄傞偲曻憲偝傟偨丅 丂偙偺摯寠廃曈偱偼椺擭俆侽摢傎偳偟偐偄側偄僐僂儌儕偑丄崱擭偼僐僉僋僈僔儔僐僂儌儕傪庡偲偟偰俇俈俉摢偺搤柊偑妋擣偝傟偨偲偟偰偄傞丅丂  丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俁俀侽乿偑侾寧俀俈擔偵敪攧偝傟偨丅 丂僆儕儞僷僗姅幃夛幮偐傜杊悈僨僕僞儖僇儊儔乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俁俀侽乿偑侾寧俀俈擔偵敪攧偝傟偨丅丂杮婡庬偼乽俿倧倳倗倛 俿俧亅俁侾侽乿偺屻宲婡偱丄摨僔儕乕僘偺楑壙儌僨儖丅 丂杊悈乮俉媺乛悈怺俁倣乯丄杊恛乮俇媺乯丄懴棊壓徴寕乮侾丏俆倣乯丄懴椻巇條乮亅侾侽亷乯偺曐岇惈擻丄桳岠夋慺悢侾係侽侽枩夋慺偼偦偺傑傑丅 丂傑偨丄偙傟傑偱惷巭夋偵偟偐揔梡偱偒側偐偭偨儅僕僢僋僼傿儖僞乕乽悈嵤乿偍傛傃乽僺儞儂乕儖乿偑崱夞偐傜摦夋偱傕棙梡壜擻偵側偭偨偑丄摯撪嶣塭偵偼娭學側偄丅 丂僇儔乕僶儕僄乕僔儑儞偼丄僆儗儞僕丒儂儚僀僩丒儗僢僪偐傜僽儖乕丒儗僢僪偺俀怓偲側偭偨丅 丂壙奿偼僆乕僾儞乮幚惃壙奿侾係丆俇俀侽墌乣乯丅 僆儕儞僷僗惢乽俿倧倳倗倛乿僔儕乕僘乮杊悈僇儊儔乯堦棗

丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞侾抏乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪丄侾寧俀俆擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅 丂噴俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偼丄俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俁岦偗僟僂儞儘乕僪愱梡僎乕儉乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乮俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞乯乿偺捛壛僐儞僥儞僣戞侾抏乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿傪丄侾寧俀俆擔傛傝俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕傛傝攝怣偡傞偲敪昞偟偨丅丂乽傗傗堄抧埆側悈偑桸偒弌傞摯孉乿偼丄乽僠儍儞僺僆儞僔僢僾儌乕僪乿偺捛壛僗僥乕僕偱丄儉僇僨丄戝僟僐丄捁側偳偺摯孉惐惗暔傗丄夞揮幃僑儞僪儔丄峖悈丄悈椡儕僼僩側偳偺條乆側僩儔僢僾偑搊応偡傞丅侾侽僗僥乕僕丅壙奿俀侽侽墌丅 丂乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿偼丄侾俋俉俆擭偵傾僀儗儉噴偑僼傽儈儕乕僐儞僺儏乕僞乕梡僜僼僩偲偟偰敪攧偟偨摯孉傾僋僔儑儞僎乕儉乽僗儁儔儞僇乕乿偺懕曇偱丄俀侽侽俋擭偵傾僀儗儉僜僼僩僂僃傾僄儞僕僯傾儕儞僌噴偐傜攝怣奐巒丅俀侽侾侾擭偵斕攧尃棙偑俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱偵堏忳偝傟丄摨擭偵俿倧倸倎倝 俧倎倣倕倱僶乕僕儑儞偑攝怣乮侾丆俀侽侽墌乯偝傟偰偄傞丅 仸乽傒傫側偱僗儁儔儞僇乕乿岞幃僂僃僽僒僀僩 仸俹倢倎倷俽倲倎倲倝倧値 俽倲倧倰倕 乽敀偄旲徢岓孮乿偱僐僂儌儕嵟戝俇俈侽枩旵偑巰柵丄暷崙 亂傾儊儕僇崌廜崙丒儚僔儞僩儞俢丏俠丏敪亃 丂暷嫑椶栰惗惗暔嬊乮U.S. Fish and Wildlife Service乯偼侾俈擔丄恀嬠乮僇價乯偑尨場偱僐僂儌儕偑姶愼偡傞乽敀偄旲徢岓孮乮White-nose syndrome乯乿偑俀侽侽俇擭偵弶傔偰妋擣偝傟偰埲崀丄杒暷偱偼悇掕俆俈侽乣俇俈侽枩旵偺僐僂儌儕偑巰柵偟偨偲敪昞偟偨丅 丂慜夞侽俋擭偵敪昞偝傟偨悇掕巰朣悢侾侽侽枩旵偐傜媫憹偟偨丅暷僯儏乕儓乕僋乮New York乯廈偲僶乕儌儞僩乮Vermont乯廈丄僇僫僟偺僆儞僞儕僆乮Ontario乯廈撿晹偱偼丄俋侽亾埲忋偑巰柵偟偨偲傒傜傟傞偲偄偆丅 丂敀偄旲徢岓孮偼乽Geomyces destructans乿偲屇偽傟傞恀嬠偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟傞丅暷抧幙挷嵏強乮US Geological Survey丄USGS乯偵傛傞偲丄搤柊拞偺僐僂儌儕偱嬌傔偰抳巰棪偑崅偄偑丄搤柊偡傞庬偵偼愨柵偑婋湝偝傟偰偄傞僀儞僨傿傾僫僐僂儌儕側偳傕娷傑傟偰偄傞丅 仭昦尨嬠偼俀侽侽侽僉儘堏摦 丂僐僂儌儕偺敀偄旲徢岓孮偼丄侽俇擭偵僯儏乕儓乕僋廈偱弶傔偰敪尒偝傟偨丅偦偺屻丄俀侽侽侽僉儘傪堏摦偟丄偙傟傑偱偵暷崙侾俇廈丄僇僫僟係廈偱敪徢偑妋擣偝傟偰偄傞丅 丂暷嫑椶栰惗惗暔嬊偼丄擾椦嬈偵偍偄偰奞拵傪嬱彍偟丄昦婥傪恖偵攠夘偡傞崺拵傪傕戅帯偟偰偔傟傞僐僂儌儕偑愨柵偟偨応崌偺偝傑偞傑側塭嬁傪寽擮偟偰偄傞丅嵟嬤偺尋媶偵傛傞偲丄帺慠偺嶦拵嵻偺栶妱傪壥偨偡僐僂儌儕偑擾嬈偵傕偨傜偡峷專偼丄擭娫俁俈壄僪儖乮栺俀俉係侽壄墌乯埲忋偲偄偆丅 尪偺摯孉丄慡梕夝柧両丂棫柦戝扵専晹 丂棫柦娰戝乮嫗搒巗乯偺扵専晹偺妛惗偑丄帬夑導懡夑挰偺楈愬嶳偺拞暊偵偁傞枹抦偺摯孉傪敪尒偟偨丅俁侽擭慜偵摨晹堳偑尒偮偗乽堦晽摯乿偲柤晅偗偨 偑丄偦偺屻強嵼偑晄柧偵側傝丄抧尦偱傕抦傜傟偰偄側偄尪偺摯孉偲尵傢傟偰偄偨丅崱夞偼應検傗惗暔嵦庢側偳杮奿揑側挷嵏傕峴偄丄慡梕傪傎傏柧傜偐偵偟偨丅 丂晹堳偼俀侽侾侽擭丄懡夑挰怑堳偐傜乽堦晽摯乿偺懚嵼傪抦傜偝傟丄俁侽擭慜偺曬崘彂偑挰棫攷暔娰側偳偵巆偭偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅丂曬崘彂偼丄尩偟偄姦偝偵懴偊偰嶳傪曕偄偨條巕側偳偑彂偐傟偰偄傞偑丄摯孉偺宍忬恾偼娙棯壔偝傟丄抧恾忋偺埵抲傕娫堘偭偰偄偨丅偦偺偨傔丄屻偺晹堳偑俀夞傎偳扵嶕偵挧傫偩偑敪尒偵偼帄傜側偐偭偨偲偄偆丅 丂崱夞丄晹堳俇恖偑堦晽摯扵嵏僠乕儉傪寢惉丅侾侽擭俇寧偐傜俀擔娫偺憑嶕偱曬崘彂偺摿挜偵堦抳偡傞扜寠摯孉傪尒偮偗堦晽摯偲摿掕丅偁傜偨傔偰扜寠摯孉傪崀傝傞偨傔偺儘乕僾媄弍傪妛傃丄侾侾擭侾侽寧偵撪晹傗廃曈偺挷嵏傪幚巤偟偨丅 丂偦偺寢壥丄導偺婓彮庬偺僴僐僱僒儞僔儑僂僂僆偺嶣塭偵惉岟丅憤墑挿侾係丏俀儊乕僩儖丄嵟戝捈宎俆丏俀儊乕僩儖丄崅掅嵎侾俁儊乕僩儖偵媦傇摯孉偺婯柾傪柧傜偐偵偟偨丅 丂僠乕儉儕乕僟乕偺俁擭惗壀嶁椛偝傫乮俀侾乯偼乽晄埨偑偁偭偨偺偱敪尒帪偼嫽暠偟偨乿偲怳傝曉傞丅 丂摨晹偼侾俋俇侽擭憂晹丅拞崙惌晎偲嫟摨偱拞崙峀惣僠儚儞懓帺帯嬫偺摯孉挷嵏傪峴偆側偳偺幚愌傪帩偮丅 丂懡夑挰棫攷暔娰偱偼丄挷嵏偺條巕傪徯夘偟偨僷僱儖傗丄僯儂儞僕僇偺慡恎崪奿側偳摯孉偱嵦庢偟偨惗暔昗杮傪揥帵偟偰偄傞丅俀俋擔傑偱丅柍椏丅 仸娭楢婰帠 侾乛俆丂懡夑挰棫攷暔娰僩僺僢僋揥乽尪偺堦晽摯嵞敪尒乿奐嵜 仸懡夑挰棫攷暔娰儂乕儉儁乕僕  丂傾儊儕僇塮夋乽僒儞僋僞儉乮尨戣丗SANCTUM乯乿偺僽乕儖乕儗僀丄俢倁俢偑偦傟偧傟侾寧侾俁擔偵敪攧偝傟偨丅 丂傾儊儕僇塮夋乽僒儞僋僞儉乮尨戣丗SANCTUM乯乿偺僽乕儖乕儗僀丄俢倁俢偑偦傟偧傟侾寧侾俁擔偵敪攧偝傟偨丅丂僷僾傾丒僯儏乕僊僯傾偺擬懷塉椦偵偁傞戝摯寠乽僄僗儁儕僩丒僄僒乕儔乿丅抧媴忋偱嵟傕戝偒偔丄嵟傕旤偟偔丄嵟傕嬤偯偒偑偨偄偦偺応強偼丄恖偑懌傪摜傒擖傟偰偼偄偗側 偄惞堟乮僒儞僋僞儉乯偺條憡傪掓偟偰偄偨丅偦傫側摯寠偺撲傪夝偒柧偐偦偆偲丄弉楙働僀僽僟僀僶乕偺僼儔儞僋偼懅巕偺僕儑僔儏傪娷傓儊儞僶乕偱摯撪傪挷嵏偟偰偄偨丅偟偐偟丄斵傜偑悽婭偺戝敪尒傪惉偟悑偘傞慜偵丄抧忋偱偼嫄戝側僒僀僋儘儞偑廝棃丅偡偝傑偠偄揝朇悈偵傛偭偰桞堦偺弌岥傪傆偝偑傟偰偟傑偭偨扵専戉偼丄摯寠偑奀偵偮側偑偭偰偄傞壜擻惈傪怣偠丄埫偔椻偨偄寠偺拞傪墱傊墱傊恑傓偙偲傪梋媀側偔偝傟傞丅壥偨偟偰丄慜恖枹摓偺摯寠偺愭偵偼偄偭偨偄壗偑懸偪庴偗偰偄傞偺偩傠偆偐丠 丂惢嶌憤巜婗偼乽傾僶僞乕乿偺僕僃乕儉僘丒僉儍儊儘儞丅弌墘偼儕僠儍乕僪丒儘僋僗僶乕僌傎偐丅 丂僽儖乕儗僀丒俁俢仌俀俢乮僨僕僞儖僐僺乕晅俁枃慻乯偼丄杮曇侾侽俋暘亄摿揟僫儔儃乕偺摯孉扵専傎偐侾侽侾暘丅壙奿偼俇丆侽俋侽墌丅 丂僽儖乕儗僀乮僨僕僞儖僐僺乕晅乯偼摨撪梕丅壙奿偼俁丆俋俋侽墌丅 丂俢倁俢偼丄杮曇侾侽俋暘亄摿揟乽僒儞僋僞儉乿丗恀幚偺僗僩乕儕乕傎偐俆俇暘丅壙奿偼俁丆俁俇侽墌丅 丂峸擖偼Amazon.co.jp傎偐偵偰丅 偮傜傜偺宬扟丄慡挿俁侽侽儊乕僩儖丂旘懰戝忂擕摯偵弌尰 丂崅嶳巗扥惗愳挰偺旘懰戝忂擕摯偵丄柍悢偺偮傜傜偑楢側傞乽昘偺宬扟乿偑偍栚尒偊偟偨丅嵟戝偱崅偝俁侽儊乕僩儖丄慡挿俁侽侽儊乕僩儖偵傕側傞昘偺憿宍偵丄朘傟偨娤岝媞偨偪偑尒擖偭偰偄傞丅 丂崱擭偱俆擭栚丅侾俀寧拞弡偐傜杒傾儖僾僗偺榌丄昗崅栺俋侽侽儊乕僩儖偲偄偆嬌姦偺棫抧傪惗偐偟宬扟偺栘乆偵扟悈傪拫栭偐偗偰憿偭偨丅 丂昘偺宬扟偼丄扺偄惵怓偺昘偺拰偑嶳敡堦柺偵婔廳偵傕廳側傝丄尪憐揑側岝宨傪尒偣偰偄傞丅俀寧侾侾擔偐傜侾俋擔傑偱儔僀僩傾僢僾傕峴偆丅巤愝擖応椏偼戝恖侾侽侽侽墌丄彫拞妛惗俆侽侽墌丅  亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃 亂傾儊儕僇崌廜崙敪亃丂僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋乽悽奅嵟屆偺摯孉暻夋俁俢 朰傟傜傟偨柌偺婰壇乿偑戞係俇夞慡暷塮夋斸昡壠嫤夛徿(National Society of Film Critics award)偵偍偄偰丄僪僉儏儊儞僞儕乕徿(Best Nonfiction)傪庴徿偟偨丅僯儏乕儓乕僋塮夋斸昡壠嫤夛徿丄儚僔儞僩儞俢丏俠丏塮夋斸昡壠嫤夛徿丄儘僒儞僛儖僗塮夋斸昡壠嫤夛徿偵懕偔係姤丅 丂杮嶌昳偼乽僲僗僼僃儔僩僁乿乽傾僊乕儗丂恄偺搟傝乿偺僪僀僣偺婼嵥償僃儖僫乕丒僿儖僣僅乕僋偑丄尰懚偡傞悽奅嵟屆偺摯寠暻夋傪桳偡傞僼儔儞僗撿晹偺僔儑乕儀摯孉偺撪晹傪俁俢嶣塭偟偨僪僉儏儊儞僞儕乕丅 丂CAVE OF FORGOTTEN DREAMS乛俀侽侾侽擭乛僼儔儞僗丒僇僫僟丒傾儊儕僇丒僀僊儕僗丒僪僀僣崌嶌乛僇儔乕乛俁俢乛娔撀丒媟杮丒弌墘丒僫儗乕僔儑儞丗償僃儖僫乕丒僿儖僣僅乕僋乛惢嶌憤巜婗丗僨僀僽丒僴乕僨傿儞僌乛嶣塭丗儁乕僞乕丒僣傽僀僩儕儞僈乕乛擔杮岅斉僫儗乕僔儑儞丗僆僟僊儕僕儑乕乛俋侽暘乛僗僞乕僒儞僘攝媼乛俀侽侾俀擭俁寧俁擔傛傝俿俷俫俷僔僱儅僘傎偐儘乕僪僔儑乕乮俁廡娫尷掕乯  丂帬夑導將忋孲懡夑挰偺挰棫攷暔娰偵偰侾寧俆擔乣俀俋擔丄僩僺僢僋揥乽尪偺堦晽摯嵞敪尒乿偑奐嵜偝傟偰偄傞丅棫柦娰戝妛妛弍晹岞擣扵専晹庡嵜丄懡夑挰棫攷暔娰嫟嵜丅 丂帬夑導將忋孲懡夑挰偺挰棫攷暔娰偵偰侾寧俆擔乣俀俋擔丄僩僺僢僋揥乽尪偺堦晽摯嵞敪尒乿偑奐嵜偝傟偰偄傞丅棫柦娰戝妛妛弍晹岞擣扵専晹庡嵜丄懡夑挰棫攷暔娰嫟嵜丅 丂偙偺僀儀儞僩偼丄愇奃摯乽堦晽摯乿偺挷嵏傪曬崘偟偨傕偺丅偙偺摯寠偼栺俁侽擭慜偵棫柦娰戝妛扵専晹偑楈愬嶳偵偰怴摯傪敪尒丄乽堦晽摯乿偲柦柤偟偨傕偺偺丄偦偺屻強嵼偑暘偐傜側偔側傝丄俀侽侾侾擭偵嵞妋擣偝傟偨偲偄偆丅 丂夛応偼懡夑挰棫攷暔娰乮帬夑導將忋孲懡夑挰巐庤俋俈俇亅俀乯丅媥娰擔偁傝丅柍椏丅徻偟偔偼儂乕儉儁乕僕偵偰妋擣偺偙偲丅 晳掃偵忂擕摯傪敪尒丂抧尦抝惈丄挷嵏恑傔傞 丂嫗搒晎晳掃巗幁尨偺嶳拞偱嶐擭係寧丄彫偝側忂擕摯傪尒偮偗偨抧尦偺抝惈偑乽抧堟偺曮偵乿偲挷嵏傪恑傔偰偄傞丅嵶偄寗娫偐傜偺偧偔偙偲偟偐偱偒側偄偑丄愇偺偮傜傜傗壴偺傛偆側忂擕愇側偳丄尪憐揑側岝宨偑峀偑偭偰偍傝丄抝惈偼乽擖傟側偄偐傜偙偦丄偐偊偭偰憐憸傪偐偒棫偰傜傟傞乿偲丄忂擕摯偺枺椡傪榖偡丅 丂幁尨抧嬫偺抧堟偍偙偟偵庢傝慻傓晉幒摍偝傫乮俇侾乯丅抧堟偺娐嫬挷嵏偺堦娐偱丄僐僂儌儕偺偡傒偐偺扵嶕偑忂擕摯偺敪尒偵偮側偑偭偨丅 丂忂擕摯偼嶳拞偺奟偺拞傎偳偵偁傝丄墱峴偒俀丏俆儊乕僩儖丄忋壓侾乣俀儊乕僩儖丄暆偼俇儊乕僩儖傎偳丅廲俁僙儞僠丄墶侾俆僙儞僠傎偳偺寗娫偐傜偺偧偔偲丄挿偄帪娫傪宱偨偮傜傜愇傗丄忂擕愇偑壴偺傛偆偵堢偮摯孉僒儞僑偑尒偊傞丅 幁尨抧嬫廃曈偵偼愇奃娾抧憌偑偁傝丄懠偺忂擕摯偺懚嵼傪抦傞廧柉傕偄傞丅晉幒偝傫偑偙偺偆偪俁儠強傪挷傋偨偲偙傠丄偄偢傟傕栚棫偮愇傪愜傝庢傜傟偰偄偨傝丄晽壔偑恑傫偱曵棊偺婋尟偑偁傞売強傕偁偭偨丅 丂晎撪桞堦偺娤岝忂擕摯乽幙巙忂擕摯乿乮嫗扥攇挰幙巙乯傕柍帠側忂擕愇偼彮側偄偲偄偄丄晉幒偝傫偼乽柍彎偺忂擕摯偼捒偟偄偺偱偼側偄偐乿偲榖偡丅 丂偙傟傑偱偺挷嵏偱丄幁尨抧嬫偺忂擕摯偺墱偐傜僐僂儌儕偑旘傃弌偟偰偒偨偙偲傕偁傝丄傑偩墱偵枹抦偺嬻娫偑懕偔壜擻惈傕偁傞丅晉幒偝傫偼崱屻傕挷嵏丒尋媶傪恑傔傞梊掕偱丄乽偄偢傟偼挷嵏寢壥傪抧堟偺偨傔偵揥帵偱偒偨傜乿偲丄柌傪昤偄偰偄傞丅 扖擭丄僪儔僑儞僘丒儀價乕揥帵 丂扖擭偵偪側傫偩嫑側偳傪揥帵偟偨乽嫑偲擭夑忬乣姳巟偺惗暔揥乿偑丄暽撿巗偺暽撿奀昹悈懓娰偱奐偐傟偰偄傞丅俀侽侽俆擭偺垽抦枩攷偱岎棳偑偁偭偨僋儘傾僠傾偐傜婑憽偝傟偨椉惗椶乽僪儔僑儞僘丒儀價乕乿偺悈憛傪儕僯儏乕傾儖偟丄娤嶡偟傗偡偔偟偨丅俋擔傑偱丅 丂僪儔僑儞僘丒儀價乕偼丄僋儘傾僠傾偺摯孉偵惗懅偡傞僀儌儕偺拠娫偱棾偺巕懛偲揱偊傜傟傞丅摨崙偺揤慠婰擮暔偵巜掕偝傟偰偄偰丄擔杮偱偼偙偙偱偟偐尒傞偙偲偑偱偒側偄丅尰嵼帞堢偝傟偰偄傞傕偺偼懱挿侾俀僙儞僠丅 丂僪儔僑儞僘丒儀價乕偺怴嫃偼丄惗懅抧偺忂擕摯傪僀儊乕僕偟偨奜娤丅杮暔偺忂擕愇傪抲偒丄拑怓偺嵒傪晘偄偰敀偄懱偑尒傗偡偄傛偆偵岺晇偟偨丅偨偰偑傒偺傛偆側僺儞僋怓偺偊傜偑偁傝丄懱傪偔偹傜偣偰塲偖巔偼傑傞偱揱愢偺棾偺傛偆偵傕丅 仸堦晹敳悎 仸暽撿奀昹悈懓娰儂乕儉儁乕僕 |