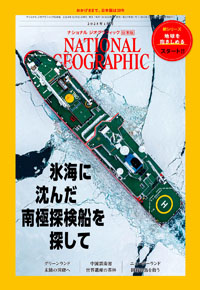

�J�̉\�i�Q�O�Q�S�N�Łj �@�n���̑f���`����r�W���A���}�K�W���u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N ���{�Ł@�Q�O�Q�T�N�P�����v�̈ꍀ�ڂƂ��āu�O�l�����̓��A�v���f�ڂ��ꂽ�B �@�n���̑f���`����r�W���A���}�K�W���u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N ���{�Ł@�Q�O�Q�T�N�P�����v�̈ꍀ�ڂƂ��āu�O�l�����̓��A�v���f�ڂ��ꂽ�B�@�O���[�������h�k���ɂ��関���̓��A������l�q���Љ��Ă���B�M�҂̓��f�B�W�b�g�E�o�^�`�����W�[���A�ʐ^�̓��r�[�E�V���[�����B�S�S�`�U�V�y�[�W�B �@�C�M���X�̏����ËC��w�҂̓i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�����̎x�����āu�E���t�����h���A�v�u�L���j�I�����A�v�ق��v�U�����A���g�������ߋ��̋C���܂ꂽ���������̎悵�āA�������牷�g�����i�ޖ����ɂ��Ă̒m���悤�Ƃ��Ă���B�u�E���t�����h���A�v�̋���ȓ����͈�ۓI�B �@���o�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�Д��s�B�`�S�T�C�Y�P�R�S�y�[�W�B�I�[���J���[�B�艿�P�C�R�O�O�~�i�ō��j�B�P�Q���R�O�������B �@�w���͏��X�A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ł��\�B�d�q���Д�������B ���i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�ŃE�F�u�T�C�g�i�ߋ��Ɩ��������ԁA�O�l�����̃O���[�������h�̓��A�ցj �����T���ƂA����S���Ԃ�~�o�@�C�^���A �y�C�^���A���a���E���[�}���z �@�C�^���A�k�������o���f�B�A�B�̓��A���ŕ������ē����Ȃ��Ȃ��Ă��������T���Ƃ��P�W�������A�~�o���ꂽ�B�������������A�~�o�ɂ͂S����v�����B�~�����������A���\�����B �@�~�����ꂽ�̂̓I�b�^�r�A�E�s�A�i����i�R�Q�j�B�u�G�m�t�H���e�[�m���A���łP�S���Ɋ������A�������������܂��Ă����B �@�����P�R�̒n�悩��~�������P�T�X�l����������A�~�o�ɓ��������B�S�˂ʼn^�яo���ꂽ�s�A�i����́A���̂܂܃w���R�v�^�[�œ��B�����x���K���̕a�@�ɔ������ꂽ�B �@�s�A�i���]���������Ԃ͋����A�S�˂�ʂ��Ȃ��������߁A�܂����ʂ̔����p���ċ�Ԃ��m�ۂ���K�v���������B �@�s�A�i�����̓��A����~�o�����̂͂���łQ��ځB�P�N���O�ɂ��������܂��Đg�����ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ��������B�O��̋~�o�Ɍg�������t�̂P�l���A������Q�������B �@�Ɏ��R���G���E�f���E�Z���ɂ��ƁA�s�A�i����͂��̈�t�Ɂu�搶�A�������͖ʎ�������܂��ˁv�Ƙb���������B�܂��A����~�������͓����ɁA�u�F�l����̃��b�Z�[�W�v�������ăs�A�i������܂����ƌ���Ă���B ���u�G�m�t�H���e�[�m���A�iAbisso Bueno Fonteno�j�͑������Q�Q�C�O�O�O���ō�����P�Q�ʂ̐ΊD���B���፷�͂T�W�T���B ��哌���̐����ő�K�͂ȏߓ��������� �P�V�����璲���J�n �@���m��������Ƃ�����ߓ��������鉫�ꌧ��哌���̐����ɑ�K�͂ȏߓ�����������A�_�C�o�[�̃`�[�������̑S�̑��𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂP�V�����璲�����n�߂܂����B �@����{���̓��A���悻�R�U�O�L���ɂ����哌���̓T���S�ʂ���ł����ΊD�₪���N���Ăł������ŁA�ΊD��͒n�����ɗn���₷�����Ƃ��瓇�ɂ͑����̏ߓ���������܂��B �@����܂ł����̏ߓ����ׂĂ��������T���Ƃ̈ɍ������F���n���̏��������Ƃ���A�����ɂ����K�͂ȏߓ����������A�P�V������ɍ��������W�l�̃_�C�o�[�ɂ�鏉�߂Ă̖{�i�I�Ȓ������s���邱�ƂɂȂ�܂����B �@�����ɂ͐��E�g�b�v�N���X�Ƃ����_�C�o�[���Q�����A�P�V���͑͐ϕ��␅���̎悵����A���֑����V���ȃ��[�g��T�����肵�Ă��܂����B �@�����ɂ͂m�g�j�̐�����ޔǂ����s���ĎB�e���s���A���A�̋�����Ԃ��Ă����Ɖ��s���P�O�O���[�g���ȏ����������ȋ�Ԃ��L����A���͍͂����ۂ��F�̏ߓ����A�Ȃ��Ă��܂����B �@�����́A�P�V������S���Ԃ̓����ŁA�傫����n�`�ׁA�̎悵���͐ϕ��␅�͂���Ȃǂ��āA�����`�[���́A���̐����ߓ����̑S�̑��𖾂炩�ɂ��Ă��������Ƃ��Ă��܂��B �@�ɍ�������́u����Ȕ��������̂������Ă����̂��Ƃ����悤�ȓ��A���ł��܂����B�����̒n�}�����\��ŁA�n��ɖ𗧂f�[�^�̎��W���ł���Ǝv���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B �@���̒����́A����n���҂̋��Ď��{���Ă��܂��B ���c�h�u�d �d�����������������E�F�u�T�C�g ���]�u�ŌÁv�̐l������ ����ߓ�����������̎R�����O�Y���� �V�V�� �@���ڑ��肵������ł́A���������̓��{�ŌÂ�������Q���N�O�̐l����Ί_���Ō�����Ȃǂ̌��т�����m�o�n�@�l����ߓ�����������̎R�����O�Y�i��܂����E�ւ����Ԃ낤�j���W���ߑO�V���P�V���A�a�C�×{���̂Ƃ���A�ߔe�s���̕a�@�Ŏ��������B�V�V�B���Q�����R�s�o�g�B����͔��d�����X���B���ʎ��͂P�P���Ɏ���s�����B�r��͍ȗm�q�i�悤���j����B �@���Q��T�����̍����瓴�A�T���ɖ������A���{���A�O�̉���̓��A�����A�ʐi���s�j�̑S�e�����炩�ɂ����B �@����ɈڏZ���ĐV�Ί_��`���ݗ\��n���̔��ۊƍ��c���i����ق����˂���j������Ղ��Q�O�O�W�N�ɒ��������ہA�Â��l���⓮���̍��Ȃǂ��������B�P�O�N�Q���A������ψ���Ȃǂ̒����ɔ�������Ŗ�Q���N�O�̐l�����܂ނ��Ƃ��������l���ڑ��肵����ł͓��{�ŌÂƂ��ꂽ�B �@�R������̒����������������Ɍ��������������Z���^�[���P�Q�`�P�U�N�x�ɓ���Ղ����A��Q���V�O�O�O�N�O�̐l���������������Ƃ��P�V�N�T���ɔ��\�����B���Ȃ��Ƃ��P�X�̕��̋��Ί펞��̐l�����m�F����A���E�ł��ő�K�͂ƕ��ꂽ�B����Ղ͂P�X�N�ɂ͍��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B ���o�Ⴊ���҂Ɓu�������v���� �@�N�������S���ĖK��邱�Ƃ��ł���ό��n�Â����ڎw�����u�����ĂȂ����H���C��v���T���A�m�����̊ό��X�|�b�g�u�������v�ł������B�ό����Ǝ҂�X�l�Ǝ��o�Ⴊ���҂R�l�̌v�P�Q�l���Q���B�ό��X�|�b�g�����S�Ɋy���ނ��߂̕��@���l�����B �@���哇�x���u�����Q���S�̂����ĂȂ����i���Ɓv�̈�B�����[�J�[�Y�������̎����v���q���u�t�߂��B �@�Q���҂́A���Ŏ��o�Ⴊ���҂����삵�Ȃ��瓴�A�������ĕ������B���C�g�A�b�v���ꂽ�ߓ����߂Â��ƁA����҂��u�����̏ߓ����L���L�����Ă��Ă��ꂢ�ł���v�ȂǂƐ����B�i���⋷���ꏊ���m�F������Ɓu�ڂ̑O�ɊK�i������̂ŋC��t���Ă��������v�u�V�䂪�Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B���������߂ĕ����܂��傤�v�Ɛ����|���Ă����B �@�����̊ό����_�{�݃G���u�R�R�Ɉړ������Q���҂�́A���A����������z�┽�ȓ_�ɂ��Ĉӌ����o���������ق��A�ԃC�X�̉���@�ɂ��Ċw�B �@�E�ڂ����������ڂ͎㎋�̐����M�q����i�U�W�j�́u�ē����Ă����l������Ɗy�����B�ߓ��������Ă���̂��������Ɍ��������A���̉����C�����悩�����B����b���āA���N�����Ă݂����v�B���삵�����̔��䂳��i�R�X�j�́u���i����Q�l�ōs�����Ă��邪�A�������ɏ������͓���Ǝv���Ă����B�������������肵�Ă���̂ŁA���ꂩ������낢��ȂƂ���ɘA��Ă��������v�Ƙb�����B ����ʎВc�@�l�����̂���ԓ��ό�����E�F�u�T�C�g�i�������j  �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�X�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�U�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�X�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�U�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�@�E�O���r�A �@�E�X�y���I�j���[�X �@�E�C�x���g�J�����_�[ �@�E�w���̂��m�点 �@�E�����s�������S���������u������̌��v���ʕ� �@�E�}�X�����㟏�̋�Ԃ�ΏۂƂ���iPhon Pro��p�����R�c�X�L�������ʁ@�|���̌F��(�����s��������)�| �@�E���a�P�O�N��̍��m����n�����Ɍf�ڂ��ꂽ���A�̏��݁@���̂Q�u���ؓ��v �@�E�ϏB���E����A(Manjang Gui)���`�������n�◬�̍~���l�Ƃ��̉��x�̑��� �@�E���[�v�e�b�N�ւ̂r�q�s�m�b�܁@���тɂ��� �@�E�w���̂��m�点 �@�E�v���W�F�N�g�{�[�h �@�E���A���АV���Љ� �@���{���A�w�����ȊO�̍w�NJ�]�҂́A�P�C�r���O�W���[�i���ҏW��caving_journal@cj.dojin.com�܂ŁB����w�ǔN�R�����Q�X�S�O�~���\�B���i��茧��j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�ƃX�L�[�̓X�i���c�n��j�A�܂������˂��Ɓ`��낸�̔��`�i�I�����C���V���b�v�j�ł��w���\�B ���P�C�r���O�W���[�i�� �E�F�u�T�C�g ��Ŋ뜜��u�����R�E�����v ���J�A�łV�N�Ԃ�ɔ��� �@���l�X�R���E���R��Y�ł���ϏB�n�⓴�A���u�����R�E�����v�ƌĂ���Ŋ뜜��A�J�R�E�����̎�v�����n�Ƃ��Ċm�F����Ă���B �@�ϏB�����E��Y�{���͍ϏB�s�E���J�A�ɑ���挎�̌��Ⴢ�j�^�����O�œ~�����́u�A�J�R�E����(Myotis rufoniger)�v�P�̂��m�F�����ƂP�P�����炩�ɂ����B �@�A�J�R�E�����͑̒����S�`�U�p�ŔZ���I�����W�F�̓��̂ƍ������ŕʖ��u�����R�E�����v�ƌĂ�钿�����킾�B �@�Q�O�O�T�N�A�V�R�L�O���Ɏw�肳��A��Ŋ�@�̖쐶����1���ł���A���E���R�ۑS�A���iIUCN�j�̐�Ŋ�@�S�Ώۂɕ��ނ��ꂽ�B �@�A�J�R�E�����͂Q�O�O�W�N�A���J�A�t�߂��ݏ�A�̔���J��Ԃŏ��߂Ċm�F���ꂽ��A�Q�O�P�X�N�܂Ŗ��N�~���߂����p���ώ@���ꂽ�B �@�ݏ�A����T�O�O�`�U�O�O�����ꂽ���J�A�ł͂Q�O�P�T�N�~�ɃA�J�R�E���������߂Ĕ������ꂽ��A�Q�O�P�U�N�~�A�Q�O�P�V�N�t�ɃA�J�R�E�����̐������������Ŋm�F���ꂽ�B �@���J�A�ŃA�J�R�E�������������ꂽ�̂́A�Ō�Ɋώ@���ꂽ�Q�O�P�V�N�ȍ~�V�N�Ԃ�̂��Ƃ��B �@�ݏ�A�Ƌ��J�A�͓��A�̓������F�X�ȂƂ���ŁA�A�J�R�E�������͂��߂Ƃ��銥�R�E�����Ⓑ�����R�E�����Ȃǂ��~������̂ɍœK�̏���������Ă���B �����ł͏������I�u�R���J�f�v�̐V���@���������]�s�̓��A�Ō�����@�̒����~���A�ڂ͂Ȃ��S�g������������ �@���������]�s���������Â̍��w��V�R�L�O���E���k���̒��ŁA�����ł͏������ƂȂ�R���J�f�̐V�������������B�u���v�͓��������������́u��v���W�߂���̊K���B�R���J�f�͍����łT���T��ȏ㑶�݂���Ƃ���Ă������A�Q���ł͂Ȃ����Ƃ��猤���͂܂��i��ł��炸�A����ɑ��l�ȃR���J�f���������Ă���\��������Ƃ����B �@�R���J�f�́A���J�f��X�f�̂悤�ɋr���������鑽���ށB�̒����~���`�P�Q�~���قǂƏ������A�ڂ͂Ȃ��S�g�������̂������B �@�V���̃R���J�f���������̂́A�����s���嗝�w�����Ȃ̌B�|�䂳���A�������w�@�o�g�ŖL�c�z�^���̗��~���[�W�A���i�R�������֎s�j�̐��h��w�|����R�l�̌����O���[�v�B �@�����͂Q�O�Q�Q�N�W�`�P�O���ɁA���������R�W�����Ŏ��{�����B�����O�ō̎悳�ꂽ�R���J�f�ƍ��킹�Ĉ�`�q��͂Ȃǂ��s�������ʁA�����ɂV�S�̎b��킪���邱�Ƃ������B���̂����A���k�����̐��ʂŌ��������R���J�f�́A���̑��̃R���J�f�Ƃ͓������Ⴂ�A�U���ڂ̑��Ƃ��Ęa���Łu�g�K���R���J�f�v�Ɩ��t�����B �@���k���͂P�X�R�R�N�A���ӂ̓��H�H���ŋ��R�����������A�ŁA�S�~���V��R�G�r�Ȃǂ̊ȌŗL�킪�������Ă���B �����]�ό���������x���E�F�u�T�C�g�i���w��V�R�L�O���u�卪�����n��詓��v���k��(���w��)�j �ߓ����̊ՎU�� �U�q�ց@��L�ŃT�~�b�g ���C �@��R�U����{�ߓ����T�~�b�g�������C���P�O���R�O���A�u�ߓ�������n��̊ό��U���ցv���e�[�}�ɐ��C�s���ŊJ����A�n���́u���c���ߓ����v�i���s���C���j�ȂǑS���X�����̏ߓ����̊W�҂��ՎU���̗U�q�Ɍ����A���p���@�Ȃǂ̏������L�����B �@���{�ό��ߓ�������ƁA����̏ߓ��������݂���X�����̂��������ŊJ���Ă���A���s�ł͂P�O�N�Ԃ�B�e�n����s��������c��c���A�ό�������U�O�l���o�ȁB����Ɗό��q�U�v�Ɍ��������g�݂Ȃǂɂ��Ă��ꂼ������B �@���̂������c���ߓ����ɂ��āA���C�s�ό�����̒S���҂͂P�Q������Q���܂Ŕ����_�C�I�[�h�i�k�d�c�j�œ��O���ʂ�u���̏ߓ����v���J���A���Ԃ�������C���~�l�[�V�����Ƃ��o�q���Ă��邱�Ƃ��Љ�B�u�i�e���j�P�O�O�O�l�����̓����҂����A���̌��ʂ�����ƍl���Ă���v�Ƃ����B �@���̏ߓ�������̓R���i�Ђ������A�K���q�̒��ł��A�Ⴊ�قƂ�Ǎ~��Ȃ���p����̊ό��q�����ɑ����Ă���Ƃ̕��������A�������c���s�́u���Ԃ��ܓ��v�́u��Ƃ����R���e���c��v�f�Ƃ����ߓ����܂ł̗U�q���A���㌟�����Ă��������v�Ƙb�����B �@���̌�A��B���w�@�w�p�����҂œ��{���A�w��]�c���̉Y�c���쎁���u���B���ӊ���ΊD��̓�����Ꭶ���A�e�ߓ����̐��藧�����Ⴄ���Ƃ�����B���̂����Œn���̗��j�Ɗ֘A�t���A�m�I�����������o���悤�Ȃo�q���������邱�Ƃ��A�h�o�C�X�����B ���ό����������c���ߓ����A�V�R�L�O�����͎����ߓ����ƂȂ��Ă���B ���C�s�ό�����E�F�u�T�C�g�i���c���ߓ����j �₪���ꊊ���@�V�T�Ώ��������S�@����E�����ߓ��� �@�R���ߌ�O���T�O������A���茧���C�s���C�����Y�k���̍��w��V�R�L�O���u�����ߓ����v�̓��A�Q�̈�u�������v���ŁA�������k��B�s���q�����Β��R���ڂ̈�ÊW�]���ҁA������Â���i�V�T�j���������A�����ێs���̕a�@�ɋ~�}�������ꂽ���A��V���Ԕ���Ɏ��S���m�F���ꂽ�B �@���C���ɂ��ƁA�������͊ό��q�ɂ͈�ʌ��J����Ă��炸�A���삳��́A���w�����܂ޒj���P�R�l�́u���{���A�w��v�̉���O���[�v�ŁA�n���Ȃǂ̒����ړI�ŋ����ē����Ă����B���A����o�낤�Ƃ��āA���₪����ăo�����X���������A��S���[�g�����Ɋ������A���⋹�Ȃǂ������ł����Ƃ����B �@���Ԃ��P�P�X�Ԓʕ����A���A���͋����A�~���͓�q���A�O�ɉ^�яo�����܂łɂS���ԗ]�肩�������B �����{���A�w��E�F�u�T�C�g�i���茧���C�s�̓��A���̂Ɋւ��āj ���R�A�L�q�@�R���u�H�F���v�Ŏj�㏉���A���R���T�[�g�u�Q�O�N�ԉ̂������Ă��Ė{���ɗǂ������v �@�Q�O���N���}�����̎�̓��R�A�L�q�i�T�T�j���Q�W���A�ӂ邳�Ƃ̎R�������I�s�̓��ʓV�R�L�O���u�H�F���v�Ŏj�㏉�̓��A���R���T�[�g���s�����B �@�u�H�F���v�͏H�g�䍑������̒n���P�O�O���[�g���ɂ��鑍�����P�P�D�Q�L���ƍ����Q�ʂ̒������ւ��ߓ����B���̏ے��̉������ƌĂ�鍂���P�T���[�g���A���S���[�g���̋���ȐΒ��̑O�̃X�y�[�X�ɃM�^�[�ƃV�����_�[�L�[�{�[�h���]���A���������̓��R���o�ꂵ���B �@�c�m�i���I�s���A��̐^���삳��i�V�Q�j���P�O�O�l������钆�A���R�͓����𗬂���̂����炬���a�f�l�ɂ��u�H�F�����́v�ȂǂR�Ȃ̐��Ŕ�I�B�u�H�F���̒��ʼn̂��Ďv����͂������Ƃ����O�肪���Ȃ��A�Q�O�N�ԉ̂������Ă��Ė{���ɗǂ������Ǝv���܂��v�Ɩ������ȏ݂��ׂ��B �H�F���̊ϗ��� ���N�P�O����������グ�� ���I �@���I�s�ɂ��鍑�̓��ʓV�R�L�O���̏ߓ����u�H�F���v�̊ϗ����ɂ��āA���M��̍����Ȃǂ𗝗R�ɗ��N�i�ߘa�V�N�j�P�O����������グ���邱�ƂɂȂ�܂����B �@���I�s�ɂ��鍑�̓��ʓV�R�L�O���̏ߓ����u�H�F���v�̊ϗ����ɂ��āA���A�����Ƃ炷�Ɩ��Ȃǂ̌��M��������Ă��邱�Ƃ�V�������Ă���ē����Ȃǂ��C�U���邽�߁A�l�グ������̉����Ă��s�c��ō����i�P�O���j�A������܂����B �@�ϗ����̒l�グ�͗��N�P�O��������{�����\��ŁA����l�ƍ��Z���͌��݂̂P�R�O�O�~����P�U�O�O�~�ɁA�����w���͂P�O�T�O�~����P�R�O�O�~�ɁA�����w���͂V�O�O�~����W�T�O�~�Ɉ����グ���܂��B �@��^�A�x��V���ƂW���A����ɊՎU���̂P�Q������Q�����܂ł͕ϓ������������A�ő�łR�O�O�~�グ�������邱�Ƃɂ��Ă��āA�ł������ꍇ�͂P�X�O�O�~�ɂȂ�܂��B �܂��A�V�R�L�O���́u�吳���v�Ɓu�i�����v�ɂ��Ă���l�ƍ��Z���̊ϗ������Q�O�O�~�l�グ�����Ƃ������Ƃł��B �M�B�Ȃ̓��A�Q�u�o�͓��v�̒������A�W�A�Œ��̂S�R�V�D�P�L���Ɂ@�������f�B�A �y���ؐl�����a�����z �@�M�B���V�z���ɂ��铴�A�Q�u�o�͓��v�̑�Q�R�ۓ��A�Ȋw�����̐��ʔ��\��Q�S���ɊJ����A�V���������Ƃ��đo�͓��͂P�P�T�����̓������Ȃ����Ă���A���̒����͐��E�łR�ԖځA�A�W�A�Œ��̂S�R�V�D�P�L���ɍX�V���ꂽ���Ƃ����������Ƃ����B�[���͂���܂łƓ����X�P�Q���[�g���ƂȂ��Ă���B �@�����V���Ԃ��`�����B �@�M�B�ȏ��`�s���V�z��������Ɉʒu����o�͓��́A���A���̍\�������G�ŁA�V�R�̒n�������u�����v�Ɛ����Ȃ��ʏ�̏ߓ����u�ۓ��v�̗��������݂��Ă���B�����āA�e���A���Ȃ����Ă���A�w�ɂȂ����w偂̑��̂悤�Ȓn�����w���\�����Ă���B����̓��A�̉Ȋw�����͂V���Ɏn�܂�A������t�����X�A�|���g�K���A�x���M�[�Ȃǂ̓��A�Ɋւ����Ƃ��������s�����B �@��Q�Q��̒����I�����獡��̍����Ȋw�����܂ł̊��ԁA�o�͓��Ð������̐����ނ̑���������ꂽ�B�Ⴆ�A�p���_�̉��U�́i����̒����Ŕ������ꂽ�̂͂Q�́j�A�`���E�S�N�J���V�J�A�X�}�g���T�C�Ƃ������L���ނ̓����̉�����ʂɔ������ꂽ�B �����E�������g�b�v�T

�����M�B�Ȃœ��A���̐V��Q��ނ� �y���ؐl�����a���E�M�B�ȋM�z�s���z �@�����M�B�Ȉ����s���_�~���I���v�C���������L�c���ɂ��铴�A�Q�����ł��̂قǁA���A���̐V�킪�������ꂽ�B��������u�������v�i�g���v���t�B�T�j���ŁA���Ƃ����ꂼ��u���_�������v(Triplophysa ziyunensis)�A�u���D���������v(Triplophysa yaluwang)�Ɩ��������B���������ʂ͍��ۓI�ȓ����w�w�p���uZookeys�v�Ŕ��\���ꂽ�B �@�_���̕M�����҂ł���M�B�t�͑�w�̑�w�@���A���������i���E���傤�Ă��j����ɂ��ƁA�`�Ԕ�r���`���͂̌��ʁA��̐V��͂���܂łɌ��������������Ƃ͖��炩�ɈقȂ��Ă����B����̔����ɂ��A���ȂŋL�^���ꂽ���������͂P�T��ɑ������B �@�u���_�������v�͏ߓ����𗬂��n���͐�Ō��������B�����n�͓��A�̓���������W�O���[�g���̗��ꂪ�ɂ₩�ȏꏊ�ŁA�������ꂽ�̐��͏��Ȃ������B���A���ł͔������̔����s���N�F��悵�A�����Ɠ��̂ɕs�K���ȈÊ��F�̔��_���������B�����҂��̏W�����T���v���A�̊O�Ŏ��炵���Ƃ���A�̐F�����X�ɖ߂����Ƃ����B �@���A�T���ƂŁu���D���������v�̑�P�����҂ƂȂ������_�i�����E�����j����́A���A�̓������R�̒����ɊJ�����c���Ő����ɂȂ��Ă���A�n���͐�܂ł̐[���͖�P�T�O���[�g���������ƏЉ�B�����҂��v���̓��A�T���Ƃɂ��T�|�[�g���A���[�v���g���ē��A�̒�ɍ~��āA�n���͐삩�瓯��������Ɩ��炩�ɂ����B �@������́u���D���������v�Ƃ������O�̗R���ɂ��āA�����Ȃǖ��R�n��̉��n�ɓ`���A���Ƌ����`������Y�Ɏw�肳��Ă���~���I�����̒��҉p�Y�j���u���D���v�ɂ��ȂƐ���������Łu�������i���j�͌`�Ԃ̍����������A�����ɓ������Ă͒n���̕����Ǝ�����ѕt���邱�ƂŁA���̖������Ă����ɒn����ł��邱�Ƃ��킩��悤�ɂ��Ă���v�ƌ�����B �@���Ȃ̓���ȃJ���X�g�n�`�͖L�x�Ȓn�����n�Əߓ����������`�����Ă���A���̂T�N�Ԃɋ������b�i�V�m�V�N���P�C���X�j���A���������Aঊ��i�o���g���j���Ȃǂ̓��A���̐V�킪������������Ă���B ���l���̏����A���̋��b�͈ꕶ���B ��Zookeys�iTwo new hypogean species of the genus Triplophysa (Osteichthyes, Cypriniformes, Nemacheilidae) from Guizhou Province, Southwest China, with underestimated diversity�j �N�A���r���ȁF�g�D�����A���ŐV���ɐ_��I�Ȍ� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����n���N�A���r���Ȃ̃g�D��(Thung)���A���ŁA�V���ɐ_��I�Ȍ��������ꂽ�B�̐[�����[�����Ƃ�A�g�D�����A���̑��̌Ɣ�א������Ⴂ���Ƃ��������B �@�g�D�����A�́A���E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������ōł����R�̂܂܂̏ꏊ�ɂ���t���g�[��(Hung Thoong)���A�n�ɑ����Ă���B �@���ȂŊό����Ƃ��c�ރW�����O���{�X(Jungle Boss)�̑�\���E���E�E�Y�����ɂ��ƁA�V�����͖̌ʐςP�O�u�قǂƏ��������ɐ[���͂P�W���߂�����A���̑傫���̌Ƃ��Ă͋����ׂ��[�����Ƃ����B���͓͂D�Ɉ͂܂�A���͓����œ������Ȃ��A���ʂ͈��肵�Ă���B �@�Ǘ����ǂ͂����̓�������A���̌͒n���ŌΌQ�ƂȂ����Ă��āA�g�D�����A�̒�ɔ��ɑ傫�ȓ��A���J���Ă���\��������Ƃ̌����������Ă���B �@�g�D�����A�ł͂��̌����Pkm���ꂽ�ꏊ�ŁA�ʂ̐_��I�Ȍ��������ꂽ���肾�B�ߓ��Ɉ͂܂ꂽ��P�O�O�u�̌œ��A���̐����P�T�������ʒu�ɂ���A�u�Ԃ牺�����Ă���v�悤�Ɍ����邱�Ƃ������ƂȂ��Ă���B �R�������I�s�E�H�g��u���E�W�I�p�[�N�v�ɐ��E�c���{�ő勉�̏ߓ����u�H�F���v �@���{�W�I�p�[�N�ψ���͂X���A���A����E�Ȋw�E�����@�ցi���l�X�R�j���F�肷��u���E�W�I�p�[�N�i�n�������j�v�ɎR�������I�s�́u�l�������H�g��W�I�p�[�N�v�𐄑E���邱�Ƃ����߂��B���l�X�R�ɂ�錻�n�����Ȃǂ��o�āA�Q�O�Q�U�N�x�̔F���ڎw���B �@���{�ő勉�̃J���X�g��n�E�H�g��𒆐S�Ƃ���l�������H�g��W�I�p�[�N�́A�s�S�悪�ΏۂŁA���{�ő勉�̏ߓ����u�H�F���v�Ȃǂ̌������_�݂���B�P�T�N�ɓ��{�W�I�p�[�N�ɔF�肳��A�K�C�h�ƈ�т�����c�A�[�͍�N�x�A�Q�R�T�W�l���Q�������B �@���ψ���͂P�X�N�A���E�W�I�p�[�N�ւ̐��E�ɂ��āA���K�҂ɉ��l���\���ɓ`�����Ă��Ȃ����ƂȂǂ𗝗R�Ɍ��������B����́A�u�Z�����܂߂����l�ȃX�e�[�N�z���_�[�i���Q�W�ҁj���ϋɓI�Ɋ�����i�߁A�����O�̗��K�҂ɃW�I�p�[�N�̉��l��`���Ă���v�Ȃǂƕ]�����Ă���B �@�����ł͌��݁A�F�{���̈��h�ȂǂP�O���������E�W�I�p�[�N�ɔF�肳��Ă���B  �@���{���A�w��̒���w�p���u���{���A�w���T�O����i����s�������j�v���P�O���T�`�U���A�Ȗ،�����s�̊����ΊD��n��ɂĊJ�Â��ꂽ�B���s�ψ����͐V���ꑾ�Y���i�Ջ���ȑ�w�j�B �@���{���A�w��̒���w�p���u���{���A�w���T�O����i����s�������j�v���P�O���T�`�U���A�Ȗ،�����s�̊����ΊD��n��ɂĊJ�Â��ꂽ�B���s�ψ����͐V���ꑾ�Y���i�Ջ���ȑ�w�j�B�@���ɂ͖�V�O�����Q���B�������Ίفi�����n������فj�ɂĂP�X���̊w�p�u���A�Q���̓��ʍu���A�R���̃|�X�^�[�u�����s��ꂽ�B �@ �T����ɂ̓z�e���u�吅�t�v�ɂč��e����J�ÁB����s�����u�����t���C�v���܂߂������Ƌ��Ɍ𗬂�[�߂��B �@�܂��A�v���E�|�X�g�����Ƃ��Ă͂R�T����������ߓ����A���؏ߓ����A�o���ߓ����Q�ɓ����A���}�r���ɋ���Ȃ�������A�������y���B��������u�K�ɂ͂P�P�����Q���A������ߓ����ł̐^���A�������T���ɋ��B �@�����J�Òn�͎R�����̏H�g��B �������O�̐��ƁA�A�W�A�Œ��̓��A�u�o�͓��v�ŋ��������@�M�B�� �y���ؐl�����a���E�M�z�B�M�z�s�z �@�����M�B�ȏ��`�s�V�z���̑o�͓����i��łQ�O���A�����A�t�����X�A�|���g�K���A�x���M�[�ȂǍ����O�̓��A�Ȋw�����̐��Ƃ��u�A�W�A�Œ��̓��A�v�Ə̂����o�͓��̋����������n�������B �@�����̉^�c�c�̂̈�A�M�B�ȓ��A����ɂ��ƁA���N�͍����O�̓��A�w�҂炪�����ōs���Q�R��ڂ̍��ۓ��A�Ȋw�����ƂȂ�B��̓I�Ȓ����͂P�O���V������Q�S���܂łŁA�ŏI���ɐ��ʂ\����B �@�o�͓��̓��A�Q�́A���E�I�ɂ��������Ɠ��̒n���i�ς�L����B�Q�O�Q�R�N�̋����Ȋw�����̌��ʂɂ��ƁA�o�͓��̂P�O�V�̓����͂Ȃ����Ă���A�����͂S�O�X�D�X�L���ɒB����B���݃A�W�A�Œ��A���E�ł��R�Ԗڂɒ������A�ł���A���E�Œ��̔��_��i�h���}�C�g�j���A�A���E�ő�̓V�i�Z���X�^�C�g�j���A�ł�����B �@�t�����X���A�A����������g�ŁA�u�o�͓��v�̎�ȉȊw�������߂�W�����E�{�^�W�i�i������ �a���������������j���́A�P�X�W�O�N�㖖���璆�����O�̐��Ƃ̋����w�͂ɂ��A�o�͓��̒����͍X�V���d�˂Ă����ƏЉ�B���N�̉Ȋw�����ŁA���Ƃ����͑����̒n����Ղ⑽���̓��������̉��A�������������������A�Ȋw�����ɖL�x���ɂ߂ĉ��l�̍�����������Ă���B �@���Ƃ͂���܂łɁA�o�͓��łP�O���N�O���琔�S�N�O�܂ł̃W���C�A���g�p���_�̉��S�S�_���������Ă���B���͌����p���_�̐����n�ȊO�ɂ�����ŐV�̎����L�^�ł���A���S�N�O�̋M�B�Ƀp���_���������Ă������Ƃ̗��t���ƂȂ�B �䕗��Q�x���Ɋ��Ӂ@���Q�T���ĊJ���ʂ���R�O���ϗ����� �@�䕗�T���̑�J�ɂ�鑝���ŕ����Ă�����茧��̊ό������E���͂Q�T���A�c�Ƃ��ĊJ���錩�ʂ��ƂȂ����B���͂Q�O�P�U�N�̑䕗�P�O�����J�ł��r��Ȕ�Q���Ă���A��������W�N�ƂȂ鍡���R�O�����x���ɑ���u���ӂ̓��v�Ƃ��A�����ϗ������ɂ���B�����̉͐���C�H���͖{�N�x�����ς��Ŋ��������݁B�����҂ɕ��������p�����Ă��炢�A��ꂽ�����̑P�ӂ��u�Y��Ȃ����v�Ƃ���B �@���͍������{�̑䕗�T���̑�J�ŗN���������ӂ�A���w�җp�̒ʘH�����v�������߂P�Q�����痧�����肪�ł��Ȃ������B�Q�Q�����_�ŒʘH�̊����͂قډ������A�d�C�ݔ��Ȃǂ̏C�����߂ǂ������B �@���ӂ̓��͂Q�S�`�Q�U�N�x�̌v�R���\��B�R�O���͗��ɌߑO�W��������ߌ�U���܂œ����ł��A���Z���ȏ�P�P�O�O�~�A�����w���T�T�O�~�̗����������ƂȂ�B�����҂ɂ͋L�O�L�[�z���_�[�Ȃǂ�B �����E�F�u�T�C�g �Ɩ��Ɖ����A�ߓ����́u�`�����v�A�b�v�@����܁u�b�`�u�d �n�j�h�m�`�v�`�v���j���[�A���@���� �@����s�ΐ�ɂ���ߓ����u�b�`�u�d�@�n�j�h�m�`�v�`�v�i�r���E��В��j�����̂قǁA�ݔ���啝���j���[�A�������B�Ɩ��≹���ŒT���C���藧�Ă�悤�H�v���Ă���B �@�Ɩ��͌��O�̃e�[�}�p�[�N���肪����^�J�V���[�f�W�e�b�N�i�a�̎R���j�Ɉ˗��B�܂�ʼn����h��Ă��邩�̂悤�ɓ����A�ߓ����̍ו���������悤�ɍH�v���Â炵�Ă���B���{�݂̃R���Z�v�g�ł���u�_��I�Ŗ`�����v����������悤�A�ߓ������ʼn��y�𗬂��A�ē����Òn�}�̂悤�ɂ��āA���͋C�藧�ĂĂ���B �@���S��̂��߁A�ߓ������ɂv���|�e����ʂ��Ď��J������ݒu�B�o���̋}�Ȍ��z���ɂ₩�ɂ��邽�߁A�V���ȗV�����������B�r���В��́u�t�H�g���j�������g��x�e�ꏊ�Ȃǎ��ӎ{�݂��������Ă���B���j�Ǝ��R����������̂ŁA�������K��Ăق����v�ƃA�s�[�������B �@�c�Ǝ��Ԃ͌ߑO�X���`�ߌ�U�����i�X���R�O���܂Łj�B�₢���킹�͓d�b�O�X�W�|�X�U�S�|�S�W�W�W�B ���b�`�u�d �n�j�h�m�`�v�`�E�F�u�T�C�g ���b�`�u�d �n�j�h�m�`�v�`�͎��R�����Ƃ��Ă̓k�`�V�k�W�K�}�A�ʂ����ʂ��K�}�A���[�k�e���|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���A�K�}�f���|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���A�N���V���K�[�|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���ƌĂ�Ă���B ���A�c�ƍĊJ���ʂ����@���A�䕗�ő��������Ăɑ����Ɏ� �@��̊ό������E���͑䕗�T���̑�J�ő������A�c�ƍĊJ�̌��ʂ��͗����Ă��Ȃ��B�{���Ȃ炨�~�̘A�x�łɂ��키�͂����������A�W�����J�ŋx�Ƃ������Ăɑ����Ɏ�B�t�߂̊ό��{�݂ɂ��e�����o�Ă���A�W�҂͂��������������肤�B �@�����t�߂��������A�������肪�ł��Ȃ����B���ɂ�������炸�A�P�S�������i�ƈقȂ���i����ڌ��悤�ƌ����O����ό��q���K�ꂽ�B �@���������ɂ��ƁA�䕗���O�̂P�P���͂R�Q�O�O�l���K��A���~�͂T���ԂŖ�Q���l�̊ό��q��������ł����B�P�P���钆����̉J�œ����̗N���������ӂ�A�P�Q���ɕ��B��N�W���ɂP�X���ԋx�Ƃ�����J�Ɠ����̐��ʂƂ����A�ʘH��d�C�ݔ����j�����Ă���\��������B �����E�F�u�T�C�g ���A��J�Ő����ԕ� �@��̊ό������E���͑�J�ɂ�鑝���̂��߂P�Q�����琔���ԁA������Ɣ��\�����B �����E�F�u�T�C�g  �@���{�X�֊�����Ђ��W���U���A����؎�u���E�g���R�O���W�����P�O�O���N�v�����s���ꂽ�B�P�V�[�g�P�O���̂����A�P�����J���X�g�n�`�u�p���b�J���̐ΊD�I�v�B �@���{�X�֊�����Ђ��W���U���A����؎�u���E�g���R�O���W�����P�O�O���N�v�����s���ꂽ�B�P�V�[�g�P�O���̂����A�P�����J���X�g�n�`�u�p���b�J���̐ΊD�I�v�B�@���{�ƃg���R�̊ԂŊO���W����������Ă���A�Q�O�Q�S�N���P�O�O���N�ɓ����邱�Ƃ��L�O���Ĕ��s���ꂽ���́B�u�p���b�J���̐ΊD�I�v�͉���ΊD�ؒi�u�ŁA�P�X�W�W�N�Ƀ��l�X�R���E��Y�i������Y�j�ɓo�^����Ă���B �@�@�z�ʂ͂W�S�~�B�P�V�[�g�P�O���B�V�[�����B�̔����i�͂W�S�O�~�B�T�O���V�[�g����B�S���̗X�ǂɂĔ����B 蟐��Ȋ����s�A���S�x�̍����p���_�̉������� �y���ؐl�����a�����z �@蟐��Ȋ����s��Ō��̂���ߓ�������W���C�A���g�p���_�̉����������ꂽ�B����ł̍̏W��Ƃɂ��ƁA���W���̉��̊��S�x�͂X�O���ȏ�ŁA���̑��̍��̉��̊��S�x�͂V�O���ȏ�B���Ƃ̏����I�Ȕ��f�ɂ��ƁA���̔N��́A�Q�O���N����P���N�O�̑�l�I�̒����X�V������������X�V�����B蟐��ȂŊ��S�x�̍����p���_�̉����������ꂽ�̂͏��߂ĂŁA�Ȋw�����ƉȊw����̍������l�����B�����e���r�j���[�X���`�����B �@�p���_�̉����������ꂽ�ꏊ�́A�����s��Ō��ɂ���ߓ����ŁA�[���͖�P�W�O���B�p���_�̉��͏ߓ����̉��[���ɂ���ΊD��̑�̏�ɂ������B���͂̊����Â������Ă���A�����������ʒu�̏㕔����͐₦�������H�藎���A�����ɂ͒n������������Ă����B���Ƃ́A�u�p���_���̍��i�͐ΊD��̑�̏�ɌŒ����A��̕\�ʂɂނ��o���ɂȂ��Ă����B���̕\�ʂɂ͓Y�_�J���V�E���̑͐ϕ�������A�ʐς͖�P�������[�g���B��r���A��ڍ��A�ҒŁA�]���Ȃǂ̃p���_�̍����͂����茩���A�����͂R�`�Q�Ocm�̊Ԃ��v�Ɛ��������B �@���̓��W���̌`�ԁA���̍\���I�����A���ł̔��B�̒��x�Ȃǂ̗v�f�𑍍����A���Ƃ͂��̉������̂̃p���_�ŁA�����炭���X�̌̂��Ə����I�ɔ��f�����B�����R�O�D�Qcm�A���P�V�D�Rcm�A�����Q�P�D�Qcm�B�ۑ���Ԃ̊��S�x�͒��������ł��܂茩���Ȃ����̂��Ƃ����B �y�}���[�V�A�E�N�A�������v�[�����z �@�T�����N�B�̃j�A���������ɂ���j�A���A���A���l�X�R�i���ۘA������Ȋw�����@�ցj�̐��E��Y�ɐ����ɓo�^���ꂽ�B �@�j�A�����͂R,�P�R�W�w�N�^�[���̐X�тƐΊD��J���X�g�n�т��J�o�[���Ă���A�j�A���A�͐�Z�������c�o���̑����̎悷�邽�߂ɒ����Ԏg�p���Ă����Ƃ����B�P�X�T�W�N�A�g���E�n���\��������l�Êw�`�[�����A���A�̐����̒n�����琄��S���N�O�̋��Ί펞��̐l�ނ̓��W���������B���A�A�S�y�łł�������A�������A�����i��Z���╨����������Ă���A�������Ԑl�ނ����Z���Ă������Ƃ��������Ă���B �@�C���h�̃j���[�f���[�łQ�V���ɊJ���ꂽ��S�U�E��Y�ψ���̉�œo�^�����܂����B�Q�O�O�O�N�̃O�k���E�������������ɑ����ăT�����N�B�łQ�ԖځB�}���[�V�A�ł́��L�i�o�����R�������O�k���E���������������}���b�J�ƃy�i�����W���[�W�^�E���������S���k�J�̍l�È�ՂɎ����łT�����ڂƂȂ�B  �@�H�g��Ɋւ�����u�H�g��̒n�w�@�H�g�ΊD��̎��R�̉�͂Ɠ����v�����s���ꂽ�B����́u�z�앐�F���W���F���̐}���Ǝʐ^�ɂ��܂Ƃ߁@���n���E���E�n�����E���A�J���X�g�n�`���v�B �@�H�g��Ɋւ�����u�H�g��̒n�w�@�H�g�ΊD��̎��R�̉�͂Ɠ����v�����s���ꂽ�B����́u�z�앐�F���W���F���̐}���Ǝʐ^�ɂ��܂Ƃ߁@���n���E���E�n�����E���A�J���X�g�n�`���v�B�@�H�g��Ȋw�����قɋΖ����Ă����z�앐�F��������܂ŏW�߂��������܂Ƃ߂����̂ŁA����}�ʂ�ʐ^���������f�ڂ���Ă���B��Ȗڎ��͈ȉ��̒ʂ�B �E���ɂ��H�g�ΊD��̏ڍׂȋ敪�ƊȒP�ȋ敪 �E�t�]�\���͓��H�g��A���H�g��A��X�w�̓D���ɂ܂�����я�̈�ł��� �E�ٓV�r�͏H�g�ΊD���i�H�g�ΊD��Ə�X�w�̓D��j�ƕʕ{�w�̋��E�����Ɍ`�����ꂽ �E�J���X�g�n�`�̖͎��f�ʐ} �E���A�̌`�� �E�J���X�g�̒n����Ԃ���鐅�ʕω� �E�H�F���̐^��̊ό��{�݂̉e���ŋN���������̗��ꍞ�� �E�H�F�������̔��C�� �@�H�g��n�����n����s�B�`�S�T�C�Y�S�U�y�[�W�B�I�[���J���[�B�W�Ҕz�z�B�W�����s�B �@�₢���킹�͏H�g��n�����n����A�܂����n�q���������܂ŁB  �@���{���A�w��̋@�֎��u���A�w�G���v�̑�S�W�������{���A�w�����ɔz�z���ꂽ�B���s���͂Q�O�Q�R�N�P�Q���R�P���B�a�T�T�C�Y�S�R�y�[�W�B�R�O�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�f�ژ_���͈ȉ��̒ʂ�B �@���{���A�w��̋@�֎��u���A�w�G���v�̑�S�W�������{���A�w�����ɔz�z���ꂽ�B���s���͂Q�O�Q�R�N�P�Q���R�P���B�a�T�T�C�Y�S�R�y�[�W�B�R�O�O�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B�f�ژ_���͈ȉ��̒ʂ�B�@�ESedimentary Processes of a Sump Fill Sequence and Cave Environmental Changes: an Example of Maboroshi-no-Shonyudo (Limestone Cave), TaishakikyoGorge, Southwestern Japan �@�E���i�Ǖ������A���̓����C���̕ω� �|���Ɍ����ȍ~�J�C�x���g�Ƃ̊W�ɂ��ā| �@�w���E�₢���킹�����{���A�w������i���k��w��w�@���w�����Ȓn�w��U���j�܂ŁB�ꕔ�̃o�b�N�i���o�[����葵���Ă���B ���̒n�����A�����@�[���c���́A�L�l��n�̈ꓙ�n�Ƃ��ėL�] �@����Ȓn�����A�����ʂɑ��݂���|�|�B�C�^���A�Ȃǂ̌����`�[�����P�T���A���̏c�������[�_�[���͂������ʂ��Ȋw���l�C�`���[�E�A�X�g���m�~�[�ɔ��\�����B�e�j�X�R�[�g���T�ʂ����ۂ����قǂ̍L���ŁA�����̌��ʊ�n�̏�Ƃ��ėL�]���Ƃ����B �@���{�̌�����q���u������v�Ȃǂ̊ϑ��ɂ��A���ʂɂ͂Q�O�O�ȏ�̐[���c�������݂��邱�Ƃ��������Ă���B�ꕔ�͒n���ɓ��A���L�����Ă���Ƃ݂��邪�A���݂͊m�F����Ă��Ȃ��B �n���[���ɉB���ꂽ������ �@�g�����g��̃������c�H�E�u���c�H�[�l������́A���ʂ́u�Â��̊C�v�ɂ���c���i���a��P�O�O���[�g���j�ɒ��ڂ����B�Č�����q���k�q�n�̃��[�_�[�摜�͂����Ƃ���A�c���̐����Ŕ��˂���d�g�̋P�x�����邭�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B �@���ꂪ�A���̐����ɓ��A�����тĂ���؋����Ƃ����B�c���Ɏ߂ɓ��˂����d�g���A���A���̏���V��Ŕ��˂��Ė߂��Ă������ʂ��Ƃ��A���A�����肵���V�~�����[�V�������ʂ��ϑ��f�[�^���悭�Č��ł����Ƃ����B �@���A�͐[���P�R�O�`�P�V�O���[�g���̒n���ɂ���A���S�T���[�g���A�����R�O�`�W�O���[�g���ƌ����`�[���͐����B���A���̒�͎ΖʂɂȂ��Ă���\��������炵���B �@���A�́A���ėn�₪���ꂽ���c�Ƃ����B�\�ʂ��₦�Čł܂�������A�n���̗n��͗₦���ɗ��ꑱ���A���̒ʂ蓹�����A�ɂȂ����B���A�̈ꕔ���������ďc�����ł��A����������܂ꂽ�悤���B ���l�C�`���[�E�A�X�g���m�~�[ �E�F�u�T�C�g�iRadar evidence of an accessible cave conduit on the Moon below the Mare Tranquillitatis pit�j �N�A���r���Ȃƕč����A�w��A���A�����Ɗό��J���ŋ��� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����n���N�A���r���Ȃ̐��E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������Ǘ��ψ���͂��̂قǁA�č����A�w��(National Speleological Society��NSS)�Ƃ̊ԂŁA���A�����Ɩ`���ό��J���Ɋւ��鋦�͍��ӂɎ������B �@�o���́A�č��e�l�V�[�B�łP������T���ɂ����ĊJ�Â��ꂽ���A��c�ł��̍��ӂɎ������B�x�g�i������́A�N�A���r���Ȑl���ψ���̃z�A���E�X�A���E�^������Ȃ��������\�c���o�Ȃ����B �@���ӂɂ��ƁA�m�r�r�͍��N���ɓ��A�T���̐��ƃO���[�v���N�A���r���Ȃɔh�����A�V�������A�̒��������{����ƂƂ��ɁA�t�H���j���E�P�o�����������ł̖`���ό��̊J�����x������B �@�m�r�r�͂P�X�S�P�N�ɐݗ����ꂽ��c���c�̂ŁA���E�ő�̓��A����Ƃ��Ēm���Ă���B������͂W�O�O�O�l�ȏ�ŁA���A�̒����E�����E�ۑ��̕���Ŋ�������Q�T�O�ȏ�̎x����L���Ă���B ���č����A�w��E�F�u�T�C�g ���̐����g�������ێ����ϐ��@���g�c���P�P���ɔ���  �@����̊��z�[���f�B���O�X�i�R���Ԗ�В��j�͂P�P���A�V���i�u���̂������@���ϐ��v������B���ƕ���Ő�������t���b�V���`�[�Y�œ���ꂽ�z�G�C��z�����A�ێ��͂����߂��B�����Ј��̎��_�������e�������Ïk�������i�ŁA���̎��R�̌b�݂��L�����M����B �@����̊��z�[���f�B���O�X�i�R���Ԗ�В��j�͂P�P���A�V���i�u���̂������@���ϐ��v������B���ƕ���Ő�������t���b�V���`�[�Y�œ���ꂽ�z�G�C��z�����A�ێ��͂����߂��B�����Ј��̎��_�������e�������Ïk�������i�ŁA���̎��R�̌b�݂��L�����M����B�@�~�l������}�O�l�V�E���𑽂��܂ޗ��̗N�������g�p�B�����ߒ��Ŕr�o���ꂽ�z�G�C�́A�r�^�~����~�l�������܂܂�A������s���ɔY�ސl�Ɍ����A�Z���͂Ə����ɂ���������B���ɗD�������Y�������ŁA�A���G�b�Z���V�����I�C�������I���Ĕz�������B �@�p�b�P�[�W�̐F�́A���̒n��̔�������\���B�]���̃X�L���P�A�V���[�Y�Ɣ�ׂĐ[�݂̂���F�ŁA�������̂���{�g���Ɏd�グ���B���i���◴�̏Љ���L���������p�ӂ����B �@�P�{�Q�O�O�~�����b�g���łR�X�U�O�~�B�P�P���ɃI�[�v�����镡�����Ǝ{�݃��i�J�Ŕ�������B�����̓��̉w�⓯�ЃI�����C���V���b�v�̂ق��A�����A���V���[�Y����舵���X�܂ɂ��L���Ă����B �����z�[���f�B���O�X �E�F�u�T�C�g ���������Ǝ{�݂������������E�F�u�T�C�g �����E�F�u�T�C�g  �@�R�����H�g������_�Ƃ���u�R���P�C�r���O�N���u�v�̔N�����������s���ꂽ�B�a�T�T�C�Y�R�R�y�[�W�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�R�����H�g������_�Ƃ���u�R���P�C�r���O�N���u�v�̔N�����������s���ꂽ�B�a�T�T�C�Y�R�R�y�[�W�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�@�E�P�C�r���O��� �@�E�V�[�J���b�N��p�����C�H���̑��ʂƋL�ڂ���ѐV���Ȓm�� �@�E�H�g��k�����ɂ�����ΊD�⓴�A�̌`���j�ƕ���̌��� �@�E�����V���b�g�P�C�u�@�Ճ������݂̐����ʐ^ �@�E�H�g��̒G���@�����Ɠ�������ь`���ߒ� �@�w���E�₢���킹���R���P�C�r���O�N���u�������i�H�g��Ȋw�����ٓ��^TEL�O�W�R�V�|�U�Q�|�O�U�S�O�@Fax�O�W�R�V�|�U�Q�|�O�R�Q�S�j�܂ŁB�ꕔ�̃o�b�N�i���o�[����葵���Ă���B ���R���P�C�r���O�N���u �E�F�u�T�C�g  �@�������c���s�̊ό����u���Ԃ��ܓ��v�ɓ��A���C���[�W�ɂ����J���[���o�ꂷ�邱�Ƃ����������B �@�������c���s�̊ό����u���Ԃ��ܓ��v�ɓ��A���C���[�W�ɂ����J���[���o�ꂷ�邱�Ƃ����������B�@���́u���Ԃ��ܓ����A�J���[�v�͓�����͂������C�X�A�ߓ��̔����C���[�W�����z���C�g�J���[�A���������C���[�W�������g���A�|�e�g�T���_�A�����O�R�[�������g�b�s���O����Ă���Ƃ̂��Ƃ����A���̂悤�Ɍ����邩�ۂ��͂��Ȃ�����B �@�̔��͉��n���H���u���X�g�n�E�X���R�v�ɂĂU���Q�R���i���j����B�ō��݂P�C�O�O�O�~�B �����Ԃ��ܓ��E�F�u�T�C�g  �@�a�̎R�������S�R�ǒ��̊ό����u�˒È�ߓ����v�̔����ɂ܂��G�b�Z�C�u���ߐ̎l�d�t�i�͂������̃J���e�b�g�j�v���������ꂽ�B �@�a�̎R�������S�R�ǒ��̊ό����u�˒È�ߓ����v�̔����ɂ܂��G�b�Z�C�u���ߐ̎l�d�t�i�͂������̃J���e�b�g�j�v���������ꂽ�B�@�ΊD��̌@��̌���ēł��������҂̑c���̕���ŁA�P�X�R�T�i���a�P�O�j�N�̓��A�����o�܁A�P�X�S�T�i���a�Q�O�j�N�ɓ����߂����ƂȂǂ�������Ă���B���n�̌˒È�z����Ր�����Y�o�V���a�̎R�Łi�P�X�V�T�N�j�ɂ�������R�Ƃ͈قȂ���̂ŁA�c���炪���A����������@�����邽�߂ɖ��߂��Ƃ����^����������Ă��邪�A�唼�͑c���̔����ł���B �@�Ȃ��A���A�W�̕����͌˒È�ߓ��������قɂ���p�l���Ɠ����e�����A�̐Ή�Ж��⎁���͂����ĕύX���Ă���Ƃ̂��ƁB �@������Е��|�Д��s�B�g���B�璘�B�`�U�T�C�Y�P�V�U�y�[�W�B�艿�U�U�O�~�i�ō��j�B�U���P�T�������B �@�w���͏��X�A���|�������A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ł��\�B �����|�ЃE�F�u�T�C�g�i���ߐ̎l�d�t�j ���R�ǒ��ό�����E�F�u�T�C�g�i�˒È�ߓ����j �����̌����ҁA���A���̐V��� �y���ؐl�����a���E�L���`�������������J�s���z �@�����L���`������������̍L���t�͑�w�A��J�t�͑�w�A���]�ȐX�ю������j�^�����O�Z���^�[�Ȃǂ̌����҂����̂قǁA���ނ̐V��Ɋւ��錤�����ʂ��w�̍��ۊw�p���uZoosystematics and Evolution�v�ɔ��\�����B�������搒���s���B���̒n���ߓ����Ŗڂ̑މ����������������A�`�Ԋw�╪�q�n���w�̌����ɂ��V��Ɗm�F�B�����ꏊ�ɂ��Ȃ݁u���B���ؚ\���v�iKarstsinnectes longzhouensis�j�Ɩ��t�����B �@�_���̕M�����҂߂��L���t�͑�w�����Ȋw��U�̊w�����A���Ɖ����i���E�����j����ɂ��ƁA���B���ؚ\���͓��A�̒n�������ɐ�������Ӗڋ��ŁA�ڂ����S�Ɏ����Ă��邩�A�����ȓ_�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă���B�����̂͂Ȃ��A�̂̕\�ʐF�f�͔��������A�S�g���������œ����������Č�����B���낱�͑މ����̕\�͊��炩�ŁA�Ђ��͒Z���A���т�͒����B�����i�тւ��j�̏㉺�ɂ悭���B�������h��(�����イ)������B�����̓����Ɛ���ɂ�蓯���̋��Ƌ�ʂ����B �@���B���ؚ\���������钆�ؚ\�����iKarstsinnectes�j�́A�Q�O�Q�R�N�ɃR�C�ڃt�N�h�W���E�ȂɐV�����݂���ꂽ�����ŗL���ŁA����܂łɎ�]����̍L���`�����������撆�����Ɩk���A�M�B�ȓ암�ŕ��z���m�F����Ă���B�T�^�I�ȓ��A���Œ����ɂ킽�蓴�A�̐����ɐ������A�ڂ������A�̂������ɂȂ�Ȃǎ��ʂ��₷������Ȍ`��K���������B �@����܂ł̃��j�^�����O���ʂɊ�Â����B���ؚ\���̐������͒����E�x�g�i��������𗬂�鍶�]����̏ߓ����̒n�������݂̂ŁA���z�͈͔͂��ɋ����A�̌Q���܂�ƂȂ��Ă���B ���l���̉����͈ꕶ���B ��Zookeys�iTaxonomic revision of the cavefish genus Karstsinnectes (Cypriniformes, Nemacheilidae), with a description of a new species from Guangxi Province, China�j  �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�W�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�U�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@���{���A�w��̃P�C�r���O��u�P�C�r���O�W���[�i���v�̑�V�W�������s���ꂽ�B�`�S�T�C�Y�T�U�y�[�W�B�U�T�O�~�i�ō��^���{���A�w��X���ɂ͑��t�j�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�@�E�O���r�A �@�E�X�y���I�j���[�X �@�E�C�x���g�J�����_�[ �@�E���a�P�O�N��̍��m����n�����Ɍf�ڂ��ꂽ���A�̏��݁@���̂P�u���O���v �@�E���{���A�w���S�X����i��ߑ���j���L�^ �@�E���{���A�w���S�X����i��ߑ���j�u���v�| �@�E���{�̊ό����|�S�R �@�E���[�v�e�b�N�ւ̂r�q�s�m�b�܁@�M�A�𗎂����Ƃ��Ȃ����߂� �@�E���ꌧ�Ί_�s�u�������v�V�������� �@�E�v���W�F�N�g�{�[�h �@�E���A���АV���Љ� �@�E�ҏW������̂��m�点 �@���{���A�w�����ȊO�̍w�NJ�]�҂́A�P�C�r���O�W���[�i���ҏW��caving_journal@cj.dojin.com�܂ŁB����w�ǔN�R�����Q�X�S�O�~���\�B���i��茧��j�A�J���V�J�X�|�[�c�@�R�ƃX�L�[�̓X�i���c�n��j�A�܂������˂��Ɓ`��낸�̔��`�i�I�����C���V���b�v�j�ł��w���\�B ���P�C�r���O�W���[�i�� �E�F�u�T�C�g ����ߓ����@���j���[�A���@�P�C�u�I�L�i�� �@����s�ΐ�Î芡�ɂ���S���Q�O�O���[�g���̏ߓ������y���߂�u�b�`�u�d�@�n�j�h�m�`�v�`�i�P�C�u�I�L�i���j�v�����̂قǁA���j���[�A���I�[�v�������B���̂悤�ɗh�炮�Ɩ���ʘH�̘e�ɗ���鐅���ɏƖ���ݒu����ȂǁA�V���ȏƖ����P�T�O���₵���B�r���E���\�i�R�S�j�́u�`�������A�b�v���������łȂ��A����҂������₷���{�݂Ƀ��x���A�b�v�����v�Ƃo�q���A������Ăт������B �@���Ԋό��{�݂̐����ɑ��A�Ő��̗D���[�u�����鍑�́u�ό��n�`�����i�n�搧�x�v�̔F����Ď��{�����B �@���ꗿ�͑�l�P�Q�O�O�~�B�q�ǂ��i�R����j�U�O�O�~�B�₢���킹�̓P�C�u�I�L�i���A�d�b�O�X�W�|�X�U�S�|�S�W�W�W�B ���b�`�u�d�@�n�j�h�m�`�v�`�͎��R�����Ƃ��Ă̓k�`�V�k�W�K�}�A�ʂ����ʂ��K�}�A���[�k�e���|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���A�K�}�f���|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���A�N���V���K�[�|�i�J�k�e���|�N�V�k�e���ƌĂ�Ă���B  �@�n���̑f���`����r�W���A���}�K�W���u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N ���{�Ł@�Q�O�Q�S�N�U�����v�̈ꍀ�ڂƂ��āu�ԔM�̗n�₪���������A�̒��ցv���f�ڂ��ꂽ�B �@�n���̑f���`����r�W���A���}�K�W���u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N ���{�Ł@�Q�O�Q�S�N�U�����v�̈ꍀ�ڂƂ��āu�ԔM�̗n�₪���������A�̒��ցv���f�ڂ��ꂽ�B�@�X�y�C���̃J�i���A�����̃��E�p���}���ł͂Q�O�Q�P�N�X���ɉΎR�����A�Q�O�Q�Q�N�U���ɂ͈�ڂ̗n�⓴�i�n��`���[�u�A�n��g���l���j���������ꂽ�B�J�i���A�������A�w�A���ƃX�y�C���n���z���������̒����ɂ��ƁA������Q�N�o���������������x�͂U�O�x�A�����͂Q�T�O�x����Ƃ��������Ƃ����B�M�҂̓G�}�E�������A�ʐ^�̓A���g�D�[���E���h���Q�X���B�T�S�`�U�V�y�[�W�B �@���o�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�Д��s�B�`�S�T�C�Y�P�R�Q�y�[�W�B�I�[���J���[�B�艿�P�C�R�O�O�~�i�ō��j�B�T���R�O�������B �@�w���͏��X�A�y�V�u�b�N�X�AAmazon.co.jp�ق��ł��\�B�d�q���Д�������B ���i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�ŃE�F�u�T�C�g�i�ԔM�̗n�₪���������A�̒��ցA�J�i���A�����j ���h�łP�Q������u�P�[�r���O�v�c�A�[ �@���A����T������u�P�[�r���O�v�̃c�A�[�����h���łP�Q������n�܂�B�ό��ߓ�����ڎw�����n��̈�u���p�����������m����i�S�P�j�ƁA�R���[��������i�R�W�j�̊�������ڏZ�����Q�l���^�c����B�u���������Ȃ��n���̈ÈłȂǁA���ɂ̔�����Ԃ�̌����Ă��������v�Ƙb���B �@�ꏊ�͖L�������Łu�Ì˕����v�ƌĂ��ߓ����B�S�T�N�O�A�n�傪���L����R�ׂČ������B�T�N��ɒ��������ɉ�����Ċό��ߓ�������ڎw�������f�O�����B �@���������͊��R���s�ŃP�[�r���O�c�A�[���^�c���Ă����B�W�N�O�A���h���ɏߓ��������邱�Ƃ�m��A���݂̒n��̋��ē����̒T���𑱂����B���m���ŃP�[�r���O�c�A�[���ł���Ƃ���͂Ȃ������B�̌��^�Ŋy����ł��炤�c�A�[���n�߂����ƍ��N�A���h���ֈڏZ�����B �@�ߓ����͑S���P�D�Q�L���B�C���͔N�ԂP�O�x�O�ゾ�B�ォ�琂�ꉺ����u���v�A�n�ォ�炽���̂���ɐL�т��u��⡁v�A���Ɛ�⡂����������u�Β��v���ԋ߂Ō�����B�u�L�N�K�V���R�E�����v���������Ă���B �@�L�X�Ƃ����ꏊ������A��l���قӂ��O�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̋����ꏊ������B�n���������܂����������A�������烉�C�g�A�b�v���Č��z�I�ȋ�Ԃ����o����B����Ƀw�b�h�����v�Ȃǂ̖�����������ƈÍ��̐��E��̌��ł���B �@�c�A�[�͏��S�ҁi���w�T�N���ȏ�P�l�P���~�j�A�����ҁi���P���R�O�O�O�~�j�A�㋉�ҁi���P���U�O�O�O�~�j�̂R��ށB���x���ɂ�菊�v���Ԃ͂Q�`�U���ԁB�w�����b�g�A�w�b�h�����v�A�Ȃ����A���C��p�ӂ���B��Q�A�����ی����݁B�����Ȃǂ͊e���ŁB�\�ŁA�\�����݂͊�]���O���ߌ�U���܂ŁB �@�₢���킹�́u�������������������`�V�ѐl�v�i�O�X�O�|�U�X�R�T�|�X�S�Q�U�j�ցB ���Ì˂̕����i�ӂ��Ƃ̂������ȁj�͕ʖ��Ƃ��ČÌˏߓ����A�Ì˕����A�Ì˂������A�����ƌĂ�Ă���B  �@��茧�C��S�Z�c���̊ό����u��ϓ��v�Ƀ}�X�R�b�g�L�����N�^�[���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃ����������B �@��茧�C��S�Z�c���̊ό����u��ϓ��v�Ƀ}�X�R�b�g�L�����N�^�[���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃ����������B�@�L�����N�^�[�͒j�����ꂼ��P���B�j���L�����̓����W���R�E�����̍ŏ��ƍŌ�̕�������u�������v�A�����L�����͑�A�����ȁA�i�`�����������킹�āu�^�L�[�i�v�Ɩ����B���ꂼ�� �A�N�����X�^���h�i�ō��W�O�O�~�j�A�N���A�t�@�C���i�ō��R�O�O�~�j���������ꂽ�B �@�܂��A�����W���R�E�����Ɠ�����̍��t���R��i�ō��S�O�O�~�j�A�V�̊�˂̑�̃N���A�t�@�C���i�ō��R�O�O�~�j�����킹�Ĕ������ꂽ�B �@ �w���͑�ϓ��ό��Z���^�[�u���炢�̑�ϓ��v�ɂāB ����ϓ��E�F�u�T�C�g �����E�M�B���V�z���̏ߓ����Q�u�o�͓��v�A���E��Y�\���֒������{ �y���ؐl�����a���E�M�B�ȋM�z�s���z �@�����M�B�ȏ��`�s�V�z�i�����悤�j���ɂ���S���ő�̏ߓ����Q�u�o�͓��v�ł��̂قǁA���A����Ȋw�����@�ցi���l�X�R�j���E���R��Y�ւ̓o�^�\���Ɍ��������Ƃɂ��]���������s��ꂽ�B �@���ƗыƁE�����ǐ��E��Y���ƈψ���A�M�B�t�͑�w�J���X�g�����@�A�k����w�n���E��ԉȊw�w�@�A�M�B�ȗыƉȊw�����@�A�M�B�Ȋw�@�R�n�����������Ȃǂ̌����@�ցE��w�̐��Ƃ���Ȃ�`�[�����S���Ԃɂ킽�蒲�������B �@����͐��E���R��Y�ւ̐\�������ɁA�o�͓��̓��A�n�̕����̓����Œn���E�n�`�A���Ԍn�A�������l���Ȃǂ̉Ȋw���������n�œW�J�B���E���R��Y�̐\�����X���[�Y�ɐi�߂邽�߂̋��łȓy���z�����B�o�͓��̏�w�x���̒����ł́A�W���C�A���g�p���_�̉����c���ꂽ�ꏊ���V���Ɍ��������B  �@���������哇�S�m�����i���i�Ǖ����j�̊ό����u�������v�Ō������������Ă��邱�Ƃ����������B �@���������哇�S�m�����i���i�Ǖ����j�̊ό����u�������v�Ō������������Ă��邱�Ƃ����������B�@�������ɂ͏��������ے����闳�Ɠ����ʐ^���f�U�C������Ă���A�w���ɂ͓����`�P�b�g���K�v�B �@�������͂���őS���R�����ƂȂ�A�����I�ɓ��{�ό��ߓ�������������A�Ŕz�z����邱�ƂɂȂ�A�X�^���v�����[�I�ɐ���オ�邱�Ƃ����҂����B �����l�̂��̂Ƃ��Ă͂Q�O�Q�P�N�Ɂu���Ԃ��ܓ��v�ł͌������A�Q�O�Q�R�N�Ɂu�����⓴�v�Ō䗈����������Ă���B ���������E�F�u�T�C�g ���z�I���E�ɗU�����E�s�A�V���@�֓��ő勉�̏ߓ��� �@�����̉�����Q�D�Q�L���Ɗ֓��ő勉�̋K�͂��ւ�ߓ����u�s�v�i�Q�n����쑺�j���Q�V���A���j���[�A���I�[�v�������B�k�d�c���C�g�̏Ɩ������t�����A����҂����z�I�Ȑ��E�ɗU���B �@������̒����P�Q�O���[�g���̃g���l���́A���y�ƂƂ��Ƀ��Y�~�J���ɕς����̃O���f�[�V���������ē������Ă����B �@�C�s�m�����̏C�s�̏�Ƃ��ė��p����Ă������Ƃ���A�����ɂ͕����ɂ��Ȃ��̂������Ă���B�u腖��i����܁j�̋�����v��u�����v�Ƃ����X�|�b�g�́A���≹�̉��o�Ő_��I�ȕ��͋C����������B �@�����͑�l�W�O�O�~�A���w���T�O�O�~�A�c���P�O�O�~�B�₢���킹�͐�a���R�����i�O�Q�V�S�|�T�X�|�R�P�P�V�j�B �����U�����ЃE�F�u�T�C�g�i�s�j ��Ӑ�_�����Έӌ��@���E���́u�����X����v�@�X�c�̂������� �@��Ӑ�ւ̗����^�_�����݂��߂���A�u�q��S�̗��E�ܖ���ސ�����Ӑ����錧���̉�v�ȂǂX�c�̂͂P�Q���A�F�{���⍑�ɑ��A���݂ɔ�����Z���̈ӌ��Ɏ����X����悤�������������o�����B�_���̊��e���]���ɂ��ẮA���{���R�ی싦��i�����j�����Ɍ��O��\�����Ă���B �@�������́A�P�T���őޔC����������v�O�m���ɑ��āA�d�v�ۑ�ɂ��Ă͔C���꒼�O�ɐi�߂������m���ɂ䂾�˂邱�ƁA�P�U���ɏA�C�����ؑ��h�m���ɑ��ẮA������Ń_�����̗��ꂩ��̔��������|�I�ɑ����������Ƃ܂��đΉ����邱�ƂȂǂ����߂��B �@�����O�m���͑ޔC���O�̂P�Q���A���e���]���@�ɏ����č����o�����u�������|�[�g�v�ɑ��A�u���ɋɌ��܂Ŕz�����ꂽ���́v�ȂǂƂ���m���ӌ����o�����B �@�������|�[�g�ł́A�H����A���ۂɐ������߂Ĉ��S�����m�F���鎎���X���i�����j�ɂ��A����̊Ȑ����������ł��Ȃ��Ȃ�\���ɂ��ĔF�߂���ŁA���ۑS�[�u�ȂǂŁu�ł���������A�ጸ�����v�ƌ��_�Â��Ă���B �@�������|�[�g�ɂ��ẮA���{���R�ی싦������Ɉӌ������o���Ă���B �@�ӌ����ł́A����ɂ��铴�A�u��ܐ����v�������Ԋ������邱�Ƃɂ��A���A�ɐ�������R�E�����ނ�ŗL��c�d���Z���N���`�r�S�~���V�Ȃǂɕs�t�I�ȉe�����y�ڂ��Ǝw�E�B��ܐ����̓���Ȑ��Ԍn�܂��A�������Ȃ��n��ւ̈ڐA�͕s�m���������������A�ߋ��ɗ�̂Ȃ��ۑS��̂��߁A�����������������Ƃ�����Ƃ̖��O�����\���ׂ����Ƌ��߂��B ���ꕔ���� �u��������̕����u�Ƌ���ΊD�v���ώ@���₷���@�ē���f�b�L�V�� �@���{�s���܂̍����ʓV�R�L�O���u��������̕����u�Ƌ���ΊD�v��K�ɕۑ��E���p���Ă������߁A�s���ߘa�Q�N�x����i�߂Ă����������Ƃ����̂قNJ��������B�ē���ώ@�f�b�L���V�݂���A��������̐��藧����`����M�d�Ȏ��R�̑��`���A���g�߂Ɋώ@�ł���悤�ɂȂ����B �@��������̓����F�̓��͓��ɗn�����Y�_�J���V�E���ɂ����̂ŁA�Y�_�J���V�E�����͐ς��Ăł����������u�ΊD�v�ƌĂԁB�����u�́A���̕����o�����ɐΊD�����a�������u��ɂȂ������̂��w���B �@��������ό��ē�������ԂłQ���i��U�O�O���[�g���j�̏ꏊ�ɐV�݂��ꂽ�f�b�L����́A�S���I�ɒ�������ʂ̕����u���ώ@�ł���B�ȑO�͗т̒��ɖ�����Ă������A�x���y���̓P�����s�����B�f�b�L�܂ł̓����ɐ�����ē���ݒu���A�ό��ē����ɂ͕����u�ƕ��ԓV�R�L�O���E����ΊD��W�����Ă���B �@�Y�_�J���V�E���̌��͑��Â̔M�т̃T���S�ʂ���ł����ΊD��ŁA�ΊD��͂Q���N�ȏ�ɂ킽��n�\�̓����◲�N�ɂ���āA���݂̔�������ɂ��ǂ蒅�����Ƃ����B��������Ɏc��P�O�O�ȏ�̕����u��A�����������͐ς����ΊD�̒n�`�́A��̂ɑ�ʂ̂������N���o���Ă����؋����B���藧����m�邱�ƂŌi�F���y���߂�̂���������̖��͂Ƃ����A�s����ψ�������ۂ̕S���k�i�W���́u������A�㍂�n�E��Ƃ̊ό��ƕ����āA������������[���m���Ăق����v�ƌĂъ|����B �@��������̐��藧����`���郊�[�t���b�g���R���ɍ��V�����B�s�̂x�����s�������`�����l���E���{�̃V���J�ł́A�M�B��w�̑�˕ׁE���C�����ɂ������������J���Ă���B �����{�̃V���J�y���{�s�����`�����l���z�i��������Ƃ����Δ��������I���̂����ɔ�߂�ꂽ�X�g�[���[�Ƃ́E�E�E�H�j �N�A���r���ȁF���N�����A�Q�Q�{�V���ɔ����A���E��Y�̍��������� �y�x�g�i���Љ��`���a�����z �@�k�����n���N�A���r���Ȃ̐��E���R��Y�t�H���j���E�P�o�����������Ǘ��ψ���͂P�S���A�R���ɉp���E�x�g�i�����A�T�����Ƌ��͂��ē��ȓ��̓��A���E�T���������ʁA�Q�Q�{�̐V���ȓ��A�������Ɣ��\�����B �@���������̂́A�V���ȓ��A�Q�Q�{�ƒlj������Ώۂ̂R�{�̓��A�ŁA�������͂R�T�T�O���������B���A�̒����͂R�O�`�T�V�Q���ŁA�Œ��̓g�D�G���z�A�S�����z�A���̃I���U�E���A�i�T�V�Q���j�A�����œ������������̃n���o�[���A�i�T�P�U���j�A���u�b�N�t�����A�i�S�R�O���j�A���P�Q�^�Q�Y���[���A�i�S�O�S���j�̏��B���A�̍����͂S�U�`�T�T���A�[���͂R�Q�`�P�T�S���B �@�����������Ǘ��ψ���́A�T�����������������A�͈ʒu��T�����������Ă��邾���ŁA���̂��߂���ɒ����E�������s���ē��A�̕ۑ��⎝���I���p�ɂ��ēK�ɔ��f����K�v������Ƃ��Ă���B �@�����������ł́A�V���ȓ��A�̔������������ł���B�Q�O�Q�R�N�S���ɂ͑������P�P�D�Vkm�̂Q�Q�{�̐V���A�̔��������\���ꂽ�ق��A�Q�O�Q�O�N�S���ɂ��������P���O�S�X�P���̂P�Q�{�̐V���A���������ꂽ�Ƃ̔��\���������B �����L���`������������ŐV��̓��A���� �y���ؐl�����a���E�L���`�������������J�s���z �@�����L���`������������̍g���͐��n�Ō����҂������������^�̓��A�����A�`�Ԋw�I��r�ƕ��q�n���w�̌����ɂ��V��Ɗm�F���ꂽ�B�V��͔����n�̗��o�s�v�錧�������ɂ��Ȃ݁u�����䊂�v(Oreonectes andongensis)�Ɩ��t�����A�L���t�͑�w�⓯��������ی�Ȋw�����@�A���B�s���ƋZ�p���y�X�e�[�V�����Ȃǂ̌����҂����ۊw�p���u�Y�[�L�[�Y�v�ɔ��\�����B �@�����҂ɂ��ƁA�䊂(Oreonectes)�̓t�N�h�W���E�Ȃ̏��^�W�����ŁA�������암�ƃx�g�i���k���ɕ��z����B�����̓J���X�g�n�`�̒n�����n�Ő������A�ڂ̑މ���̏����A�̕\�F�f�����̌��@�A���B���������܌㎺�Ȃǂ̓��������B �@�����҂͍���̔����ɂ��āA�L���`������������̓Ɠ��Ȓn�����ƖL�x�Ȑ������l�����������߂Đ������Ă���ƌ�����B ��ZooKeys�iA new loach species of the genus Oreonectes (Teleostei, Cypriniformes, Nemacheilidae) from Guangxi, China�j ���V���{���A�ɖ�R���Q�O�O�O�N�`�P���W�O�O�O�N�O�̂����ΐՁ@�����ŌË��̐l�ފ������Ձ@���� �@���ꍑ�ۑ�w�l�Êw�������͂P�Q���A�X��p�s�̕��V���{�{�a�w��ɂ��铴����Ղ̔��@�����ŁA��R���Q�O�O�O�N�`�P���W�O�O�O�N�O�̋��Ί펞��i����X�V���j�̘F�i�����j�Ղ��m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�����ł́A�Ă����I�ⓧ���x�̂��錋�����ΊD��Ȃǂ��o�y�����ق��A��P���P�O�O�O�N�O�̐l���Ђ��m�F�����B���������̐V���M�V�y�����́u�����ł��ŌË��̐l�ނ̊������Ղ����������B����̐l�ގj���l�����ŋɂ߂ďd�v�Ȉ�Ձv���Ƃ��A�p���I�Ȓ����Ɉӗ~���������B �@���������͂Q�O�Q�Q�N�x���畁�V���{�������̔��@���������{���Ă���A����܂ŊL�ˎ���O���i�ꕶ����j�̕����܂Ŋm�F���Ă����B�Q�R�N�x�ɂ���ɉ��w�������Ƃ���A����̔����Ɏ������B �@���������͕��V���{�����ɂ��āA���s�̃T�L�^������ՁA�Ί_�����ۊƍ��c��������ՁA���V������������ՁA�R����������ՂƂƂ��ɁA��R�`�Q���N�O�̋��Ί펞����\�����Ղ̈�ł���Ǝw�E�B�����ɂ�����l�ނ̋N���̌����Ɏ������Ղł��邱�Ƃ����������Ƌ��������B �@���V���{�͏������i�P�U�S�S�N���j���Q�w�����Ƃ����R������_�ЂŁA�������Ђ̈�Ƃ���Ă���B�P�X�X�P�N�ɂ͋X��p�s�w�蕶�����u�����v�ɓo�^���ꂽ�B �����V�ԋ{�E�F�u�T�C�g�i���V���{����(�s�w�蕶�����u�����v)�j  �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B �@��茧���ɌS��ɂ���u���{�����w�������v�̔N�����������s���ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B�@�E����V���̂R�c���ʂɊւ���\�������� �@�E���������ɂ�����C�ۊϑ��i�Q�O�Q�R�j �@�E�Z�� ���̐��n�ɂ͉������邩 �@���{�����w���������s�B�`�S�T�C�Y�S�U�y�[�W�B�J���[�B�Љ��T�O�O�~�i�ō��j�B�R���R�P�����s�B �@�w���E�₢���킹�͓��{�����w�����������ǁi�����������^���O�P�X�S�|�Q�Q�|�Q�T�U�U�j�A�܂����n�q���������܂ŁB�Ȃ��A���{�����w��������Q�`�S�O���܂ł̃o�b�N�i���o�[�i�e�T�O�O�~�^�R�T���R�U���͂Q,�O�O�O�~�j����舵���Ă���B  �@�Q�n���x���s�ɂ���u�Q�n�������R�j�����فv�̔N�����������s���ꂽ�B �@�Q�n���x���s�ɂ���u�Q�n�������R�j�����فv�̔N�����������s���ꂽ�B�@���̂Ȃ��̘_���Ƃ��āu �����i�Q�n����쑺�j����Y�����^���A������ђn�\���̗��Y�L�ވ�[���Q�W�v������A�ΊD���u�����v�̐^���A�����L�u�z���A�i�S�}�I�J�`�O�T�ߎ���v�ƒn�\�����L�ނT�킪����Ă���B���҂͔��،��i�A���R���A���|�ˑ��A�{���a���i�h�̗��j�B �@�Q�n�������R�j�����ٔ��s�B�`�S�T�C�Y�Q�T�U�y�[�W�B�J���[�B�Љ��S�C�O�X�O�~�B�R���R�P�����s�B�Ȃ��A���̘_�����E�F�u�T�C�g��ʼn{���\�B �@�w���E�₢���킹�͌Q�n�������R�j�����ق܂ŁB ���Q�n�������R�j�����كE�F�u�T�C�g �u�␅���v�̕����x�� �@��N�U���̍��J�Ŕ�Q�����m�����ɂ���ߓ����u�␅���v�̕������x�����悤�ƁA�����͂P�S���A�N���E�h�t�@���f�B���O�ŏW�߂���t���������̂���ԓ��ό�����ɑ��悵���B �@�␅���́A�P�C�r���O�c�A�[�Ŏg���Ă���S�̃R�[�X�̂����ł���Փx�������A��������P�D�T�L���قǐi�Ƃ���ɒI�c�̂悤�Ȍ`�������u�����X�g�[���v�[���v�ƌĂ��X�|�b�g������B�����Ƃ炷�ƌ��z�I�ȋ�Ԃ��L���邱�Ƃ���l�C�̃R�[�X���������A��N�U���̍��J�œD�����������A���݂��c�A�[���J�Âł��Ȃ��ƂȂ��Ă���B �@���J��Q�ȍ~�A�n���̃P�C�r���O�K�C�h�̃����o�[�������Ɍ����āA�����ɗ��������D���̏��������Ƃōs���Ă����B �@����A������Ƃ��x�����邽�߁A�ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�����p�����K�o�����g�N���E�h�t�@�E���f�B���O���s�����B��N�X���S���`�P�Q���R���܂ł̂X�P���ԂŁA�T�R�l���獇�v�X�U���S�O�O�O�~�̊�t���W�܂����B��t���́A������Ƃ��s���{�����e�B�A�ւ̎蓖�⎑�ޔ�ɏ[�Ă���B �@���̓��́A���꒬�����ő��掮������A�ό���������c�p����ό�����K�C�h���̓��M��Y��炪�Q�������B �@���c��ɖژ^����n�������䒬���́u���̏ߓ����́A�������j�̊Ԃɍ��ꂽ�f���炵���|�p�i�B���̂��̂������E�̍��Y�ł�����B���J�Ŕ�Q���o�Ă��܂������A�P�C�r���O�̃��s�[�^�[�炪�܂����Ă����悤�ȑO�̎p�ɖ߂��Ăق����v�Əq�ׂ��B �@�ό�����K�C�h���̓���́u��t���ƈꏏ�Ɏx���̃��b�Z�[�W�����������������B�����������Ă���Ċ��ӂ��Ă���B���������I�Ƀ��j�^�����O�����Ȃ��畜����Ƃ��撣���Ă��������v�Ƙb�����B ����ʎВc�@�l���i�Ǖ����P�C�r���O����E�F�u�T�C�g�i�␅���j ���S�ӎ��A�Z�p���L�}��@���i�Ǖ����ŋ�B���A�k�b��@���̎��R�A�����ւ̗����� �@��ɋ�B�n��Ŋ�������P�C�o�[��ΏۂƂ�����P�P���B���A�k�b��i���{���A�w��A�~���ψ����Áj�͂P�P������P�R���܂ł̓����ŁA���i�Ǖ����ōs���Ă���B�w���𒆐S�ɑS���e�n�̓��A�T�����s���P�C�o�[��S�O�l���Q���B���k��A�u����A���S�u�K�A�P����ʂ��āA���A�T���ł̈��S�ӎ���Z�p�����}��ƂƂ��ɁA�����̓��A�ւ̗�����[�߂Ă���B �@���A�w�A���A�T���ӎ��̌���A�e�c�̂̊W�\�z�Ȃǂ�ړI�ɖ��N���̎����ɊJ����Ă���A���i�Ǖ����ł͂R��ځB����͐V�^�R���i�E�C���X�̉e���łQ�O�P�X�N�ȗ��̊J�ÂƂȂ����B �@�P�P���͒m�����̒��������قō��k�����A�R���i�Ђ̊�����؊��Ɏ���ꂽ�m�E�n�E�⊈�������ł̖��_�ɂ��ĎQ���ҊԂŋ��L�B�㔼�͓����A�~���ψ���ψ����ŎR�����E���I�s����ψ�������ی�ۓ��ʐ����̑��㐒�j����ƁA���{���w�����Œm��������ψ���̑O�������u�������B �@���コ��͉��i�Ǖ����̒n�`�ɂ��āu���N�T���S�ʂŌ`�����ꂽ�J���X�g�n�`�B���\���N�����Ă̗��N�ƁA�X���A�ԕX���̊C�����ϓ��i�C���ʕϓ��j�ɂ��C�ɒ��J���X�g�ƁA���̃J���X�g����̉����Ă���v�ȂǂƉ���B�O������͗��j�A�����̎��_����u�����������̖k���̓��v�Ƃ��ē��̓������Љ���B �@�P�Q���͓������قʼn��i�Ǖ��^�_�n��L�掖���g�����h�{���̐E�����u�t�ɉ��}���u�u�K�A�ߌォ��͓��A�p�S�˂��g�����������K�Ȃǂ��������B�P�R���͒m�����̐��A���ɓ������A���A�~���P�����s���\��B �����{���A�w��E�F�u�T�C�g  �@���{�Y�`�r�S�~���V���S�S�S�R��̊�{����ԗ������ژ^�ʐ^�W�u�h�m�s�n �c�`�q�j�m�d�r�r�@�������`�r�S�~���V�̐��E�v���������ꂽ�B �@���{�Y�`�r�S�~���V���S�S�S�R��̊�{����ԗ������ژ^�ʐ^�W�u�h�m�s�n �c�`�q�j�m�d�r�r�@�������`�r�S�~���V�̐��E�v���������ꂽ�B�@�M�҂͓����ړI�Ƃ����}�ӂł͂Ȃ��ʐ^�W�Ƃ��Ă��邪�A���{�Y�`�r�S�~���V�S�R�Q���̕��ށE�`�ԁE���z�E���E�e���f�ڂ���Ă���A���y�[�W����P�y�[�W�g�������̎ʐ^�͌�������������B �@�܂��A�u�P�C�r���O�E�m�[�g�v�Ƃ��āA�M�҂������ɖK�ꂽ�P�S�Q���i�B����h���܂ށj���f�ځB�̏W���@�Ƒ������Љ��Ă���A���N���`�r�S�~�̏W�̈ꏕ�ɂȂ�̂P���ł���B �@���������Z�{�r���s�B���M��B�a�T�T�C�Y�R�O�S�y�[�W�B�I�[���J���[�B�艿�P�X�C�W�O�O�~�i�ō��^�����������j�B�Q���Q�S�������B �@�w�������������Z�{�r�ɂāB �����������Z�{�r�E�F�u�T�C�g�i�h�m�s�n �c�`�q�j�m�d�r�r�@�������`�r�S�~���V�̐��E�j �@�L�����_�ΌS�_�������̊Ǘ����u���̏ߓ����v���Q���Q�Q���A�u���̏ߓ����|�Ԗʓ����A�n�v�Ƃ��Đ_�������w��V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ�B �@���̏ߓ����͂P�X�Q�X�i���a�S�j�N�̕����u�A���p�j�֖����V�R�I�O�������v�ɋL�^�͂��������̖̂Y�ꋎ���A�P�X�X�Q�i�����S�j�N�ɒn���O���[�v�u�i����l�����v���Ĕ��������B�w���N�^�C�g��A���S�i�C�g���ۑ�����Ă���B ���Ȃ��̑��E�F�u�T�C�g�i���̏ߓ����j �C��ߓ�������V��J�j�@���~�m�V���E�W���K�j�@�|�勳����A���[�Ŕ����@���� �@���ꌧ���|�p��w�͂P�U���܂łɁA���[���̊C��ߓ�������V���V��̃J�j�ނ������Ɣ��\�����B�b����r�̌`����V���E�W���K�j�Ȃɑ����邱�Ƃ������������A���ȂɌ܂��鑼���̃J�j�ނƒ������������قȂ��Ă��邱�Ƃ���A�u���~�m�V���E�W���K�j���i����V���i�I�j�v�Ɩ��t���ĐV���𗧂Ă��B�V��̊w���͍̏W�n�̉���ɂ��Ȃ�Łu�I�L�i���v�Ɩ��t���A�a���́u���~�m�V���E�W���K�j�v�Ƃ����B�C�ꓴ�A���ɐ�������V���E�W���K�j�Ȃ̎�̔����͐��E���ƂȂ�B �@�����|�p��w�̓��c��v�����ƁA������w�M�ѐ����������Z���^�[���\�����{�݂̐����яy�����̋��������ŕ��������B �@�u���~�m�V���E�W���K�j�v�͍b���̕����P�Z���`���x�̏��^��ŁA�r�����ɍג����A�ڂ̊p�����k�����đމ��X���������Ă���̂������B �@�V�����A�V�햼�Ɋ܂܂��u���~�i����j�v�́A���������J�j���C��ߓ����̍ĉ����̈Í����ɐ������Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ�ŕt�����B �@���������͂P�S���t�Ŋw�p�G���u�Y�[�^�N�T�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B ���Y�[�^�N�T�iA new genus and species of a submarine cave crab of the family Plagusiidae Dana, 1851 (Crustacea: Brachyura: Grapsoidea) from Okinawa Island, Ryukyu Islands, southwestern Japan�j �]�̓��≮ �����҂W�O�O���l �@�ό��X�|�b�g�u�]�̓��≮�v�̓����Ґ����挎�Q�X���A�W�O�O���l�ɓ��B���A�L�O�Z�����j�[���s��ꂽ�B�W�O�O���l�ڂƂȂ����̂́A����������l�s�ݏZ�̎�w�E��˗m�q����ƍ��R�a�}����A�e�r�͎q����̂R�l�g�B��؍P�v�s����s�ό�����̓���T���炪����ŏo�}�����B �@�≮��K�ꂽ�̂͏��߂ĂƂ����R�l�B�u�W�O�O���l�ڂƕ����Ăт����肵�����A���ꂵ���v�u�ƂĂ��悢�v���o�ɂȂ�܂��B���ꂩ����������Ƃ����肻���v�ȂǂƏΊ���݂����B�L�O�i�Ƃ��č]�̓������{�݂̔N�ԃp�X�|�[�g��C�̍K�Z�b�g�Ȃǂ�����ꂽ�B �@�]�̓��̓쐼�Ɉʒu����≮�́A�g�̐Z�H�łł����V�R���A�B���s�P�T�Q���ƂT�U���̂Q�̊≮������A�Â�����l�X�̐M���W�߂Ă����B���ɂ��P�X�V�P�N�ɕ����ꂽ���A�s���Đ������A�X�R�N�S���ɉc�Ƃ��ĊJ�����B�ĊJ����Q�N�U�����łP�O�O���l���������A�R�O�N�X�����łW�O�O���l�ɓ͂����B ������s�E�F�u�T�C�g�i�]�̓��≮�j �S���T�O�O�O�N�O�̐l�����@�����l�ށA�h�C�c�������A�Ŕ����@����ł���^�����ǂ��H�E���ۃ`�[�� �@�h�C�c�����e���[�����Q���B�̃��j�X��ɂ���C���[�����A�@�������A��S���T�O�O�O�N�O�Ɛ��肳��錻���l�ށi�z���E�T�s�G���X�j�̍��Љ��������ƁA�ƃ}�b�N�X�v�����N�������Ȃǂ̍��ی����`�[�����R�P���t�̉p�Ȋw���l�C�`���[�d�q�łɔ��\�����B �@�����̉��B�����͊���ŁA����̃V�x���A��k���̂悤�ȋC�����B�����l�ނ̓A�t���J�łR�O���`�Q�O���N�O�ɏo��������A�����≢�B�Ȃǂɐi�o�������A��S���T�O�O�O�N�O�ɃA���v�X�R���̖k���ɓ��B���Ă������Ƃ����m�ɂȂ����̂͏��߂āB�����`�[���͊������������Ă��A���̑ΏۂƂȂ�g�i�J�C�Ȃǂ̑�^�����̌Q�ꂪ������̕������͓I�������Ƃ̌������������B �@�C���[�����A�͊�R�̉����ɂ���A�㕔�ɂ͒����ɂȂ��ă��j�X�邪�z���ꂽ�B�ŏ��̔��@�͂P�X�R�O�N��ɍs���A�ג����̗t�̂悤�Ȍ`�̐Ί킪�����o�y�����B�S������N�O�͋��l�ނ̃l�A���f���^�[���l���猻���l�ނւ̈ڍs���ɓ�����A�l���ƒf��ł��鉻��������Ȃ��������߁A�ǂ���̐l�ނ��Ί��������������炭�s���������B �@�����`�[���͂Q�O�P�U�`�Q�Q�N�ɍĔ��@���A�O��̔��@�Œ��ׂ��Ȃ������n���̋���̉��������B�V���Ɍ����������Љ���O��o�y���ĕۑ�����Ă������Љ��ƂƂ��ɍŐV�̋Z�p�ŕ��͂����Ƃ���A�זE���튯�~�g�R���h���A�̂c�m�`�₽��ς������猻���l�ނ̍��Ђ��P�R����ł����B���ː��Y�f�Ɋ�Â��N������肵���B �@�g�i�J�C��o�C�\���A�V�J�A�E�}�Ȃǂ̍��̉������ނł��A�������ĐH�ׂ��Ƃ݂���B �ɐ咬�فu���V���̂���́v�ŏߓ����T�� �@�ɐ咬���j���������فi�`���ْ��j��Â̍��N�x�u���V���̂���́v�̌��V���[�Y��T��u�ߓ�������`�ߓ��������ɍs�����I�`�v���Q�O���A�����Q�����ł������B�����O���珬�w�����܂މƑ��A��Ȃǖ�Q�O�l���Q���B�n�\����n�����������ΊD��w�ɐD��Ȃ��厩�R�̗I�v�̌|�p�A����N�O�̐�l�����̐������ȂǑ����ɂ��G�ꂽ�B �@�n��̓��F���閄�����������p���Ƃ̑̌��C�x���g�V���[�Y�B�R�N�ڂ̍��N�x�͍�N�V���̑�P��u������Ւ������̌��v�i���E�������c�C�C������j����ɂT��V���[�Y�Ŏn�܂�A����̃v���O�����u�ߓ�������v���ŏI��ƂȂ����B �@�������̐�����ߓ����̂����ΏۂƂ����̂̓A�N�Z�X���e�Ղȁ��u�����L�����v(�����ɐ�A�������^�������߂�)���u�����Ð�(���炲��)�v(��������)�̂Q�����B�K�C�h���͓��ق̈��c�����i�݂炢�j�A�o��i��݂ˁj�F�I��̗��w�|�����S���B�Q���҂̈��S�Ǘ����܂ߐE���v�V�l���T�|�[�g�����B �@�����L�����ł́A�Q���҂����͌������A�b�v�_�E���Ƃʂ�������Ɉ���ꓬ�����A���C�g�̌��ɂ���߂��ߓ��ȂǑ厩�R�����n�̌|�p�Ɋ������グ���B�����Ė�S�T�O�O�N�O�`�P�O�O�O�N�O�̐l�ނ̐����Ձi�J���B���L�����y��A�L�E�����i�ȂLj╨���������قœW�����j���m�F����Ă��邱�Ƃ��m��A���j���}���ɂ��Z�����B �@�������[�̏����n��ɂ���Ð�́A���Ƃɂ��Ɩ�P���N�O�`�P�O�O���N�O���琅���ΊD��i���N�T���S�ʁj��n�����Ēn������`���������́B�����Q���ό��u�[�����̂P�X�V�O�N�㔼���܂ł͐l�C�̊ό����[�g�̈�������B�Q���҂����́A���̖��c�̊K�i�������ē���������P�O�O���[�g���t�߂̈Í��̓����ŁA��P�O���[�g���̍������獌���������ɐ����Ԃ����グ�閼���̑�Ɉ��|���ꂽ�B �@�Ƒ��R�l�ŎQ���������V�����T�Â̐X�c�q������i�S�O�j�́u�ߓ����Ƃ����̎��R�ɋ������������B�������ߓ��������߂Ċԋ߂Ō��Ċ��������B�@�����܂��Q���������v�B���j�̈��N�i�T�Ï��Q�N�j���u��ɂ͈�Ԃт����肵���v�Ɗ������Ă����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�J�̉\�ɖ߂��@�s�n�o�֖߂� 2024 Copyright(C) �n�ꗷ�cROVER���V�@ cavers_rover_in_tokyo@yahoo.co.jp |